みんなの御朱印

みんなの御朱印

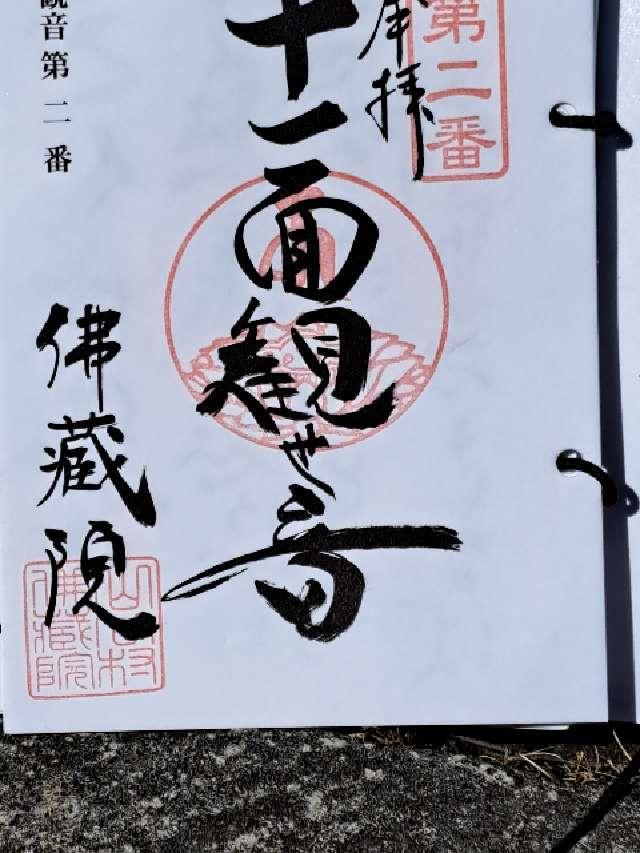

5

thonglor17さん

2025年11月1日 10:19

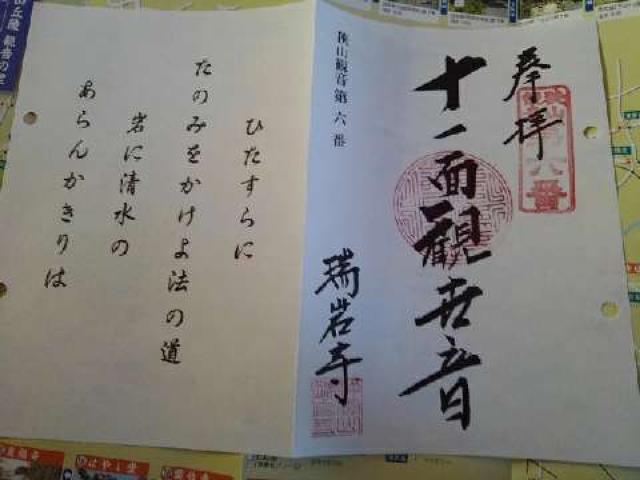

4

thonglor17さん

2025年11月1日 10:19

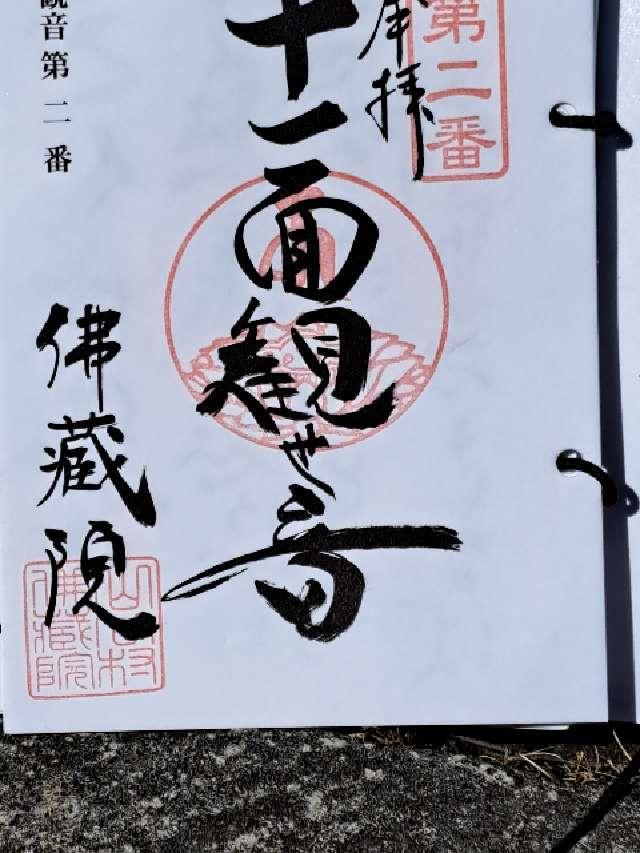

40

かつちゃん2さん

2023年2月22日 00:00

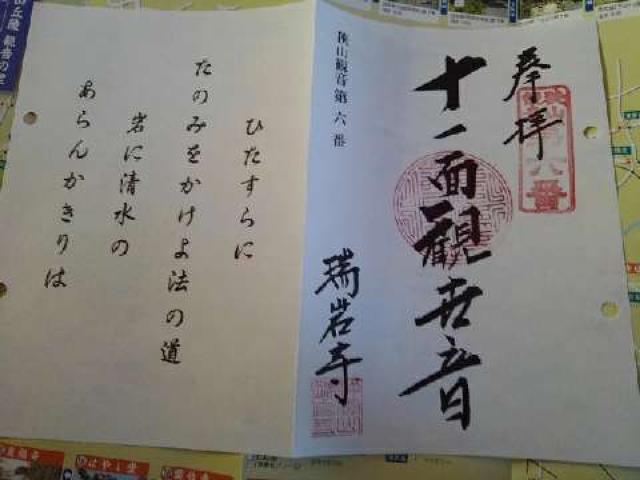

30

かっちゃんさん

2019年1月23日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

0

110

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県所沢市山口1119 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武狭山線下山口 徒歩5分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0429226528 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御本尊 |

|

| 宗派 |

真言宗豊山派 |

| 創建・建立 |

|

| 由来 |

リーフレット

勝楽寺大坊略縁起

王辰爾山佛藏院勝楽寺大坊は、御本尊・十一面観世音菩薩をまつり、狭山三十三観音第二番、奥多摩新四国八十八ヶ所第七十三番の札所であり、おしえは弘法大師さまの説かれた真言密教の寺院であります。

当山の草創は、霊亀二年(西暦七一六年)現在は狭山湖(山口貯水池)の湖底に沈んだ勝楽寺村に朝鮮半島から渡来した王辰爾一族の人びとが、阿弥陀如来・歓喜天をまつり、勝楽寺聖天院を建立した時に始まります。

そして、弘仁の頃、空海上人と伝えられる旅の僧により、楠の木で薬師如来と藏王 権現が刻まれ辰爾山佛藏院として再興され、天喜・治暦(一〇五三年~一〇六七年)の世には武蔵野一の霊場となり、治承・寿永(一一七七年~一一八三年)の時代には源頼朝氏の祈願所となり、七社神社の別当にあたり十二院十二坊を数え、寺社ともに繁栄しました。

しかし、文永三年(一二六六年)鎌倉幕府六代将軍・宗尊親王の時、鎌倉騒動が起こり寺社は五百騎の軍勢に焼かれ廃墟となってしまいました。その後、応永年間に勝般寺と号し再興を計り五院二社の再建をみましたが、戦乱の世がつづき、またも荒廃の悲運にみまわれました。

時が移り、江戸時代の元和七年(一六二一年)に眞慧上人を中興の祖と仰ぎ、本尊に十一面観音を安置し再興をはかりましたが、文化元年(一八〇四年)には、火災にあい、またしても坊舎を焼失してしまいましたが、文政二年(一八一九年)には再建されました。

その当時の伽藍は裏山に七社神社、境内に阿弥陀堂・薬師堂・地蔵堂、そして大坊の池に日限地蔵・歓喜天・弁財天がまつられ往昔のなごりをとどめていましたが、明治維新により寺社は分離され、七社神社は山口の中氷川神社に合祀されました。

そして、大正・昭和の時代に至っては、東京の水源池・山口貯水池(狭山湖)築造のために、寺院は昭和四年に勝楽寺村を離れ現在地に伽藍を移築して、今日におよんでいます。

新編武藏風土記稿

入間郡勝楽寺村

山王七社 藏王權現聖女權現八王子權現大行事權現手御子權現副行事權現ノ七座ヲ祀ル 其內藏王權現ハ弘法大師ノ作ナリト云 慶安年中社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 例祭ハ九月十九日 末社 稻荷社 三峰社 辨天社

藥師堂 是古ヘ東坊ニアリシ藥師ニテ 腹籠ノ像ハ靈驗アラタナル祕佛ナリサト サレハソノカミコノ藥師堂免五反ノ地アリシニ 後年山王領ノ內ニコモレリト云 阿彌陀堂

別當勝樂寺 辰爾山佛藏院大坊ト號ス 新義眞言宗多磨郡中藤村眞福寺ノ末 本尊十一面觀音ヲ安ス 相傳フ當寺ハ殊ニ古キ寺院ニテ 往昔百濟ヨリ歸化セシ儒生王仁カ五代ノ孫王辰爾カ子 其父ノ菩提ノ爲ニ開闢セシ伽藍ナリト云 又王辰爾此地ニテ終焉セシトモ云 又其比ノモノナリトテ午王ノ古版一枚アリシカ 是ハ回祿ノ災ナトニカヽリシヤ イツノ頃ニカ失ヒテナシ 今僅ニ摺シモノノミ近鄕ノ農家ナトニマヽノコレリ 其ノ圖上ノ如シ 又後三條院ノ御宇延久三年中興開闢權大僧都尊海カ時鑄シ鐘アリシカ 是モ年歷テ響止リシカハ 明曆三年丁酉九月鑄改シトテ境內ニカク サレト古ヘノ鐘銘ヲモトモニシルシヲケリトイヘリ ソノ銘左ニノス

武州高麗郡勝樂寺村 奉新造立鐘銘曰

諸方空相 寂滅異名

常樂我常 箇々圓成

延久三年辛亥九月十九日開闢

本願 尊宥順說

初響 二見相覺妙性

御大工 椎名兵庫頭吉繩

奉日待講供養 奉念佛講供養

奉誘奉加供養 願主藤原重信

奉修山王七社大權現御寶前攸

辰爾山別當佛藏院勝樂寺大坊

住寺中興開闢法印權大都 尊海上人

尊榮上人

カヽル古刹ニシテ頗ル大伽藍ナリシカハ 寺中モ十二坊アリシニ ソレモ文永ノ頃丙丁ノ災ニ逢ヒ 諸堂ハサラナリ諸記ヲモ皆烏有トナセシト云 シカリシヨリコトニ衰廢シ寺中モ長クタエシカト 彼坊ノ名ハ今モ田圃ノ小名ニ殘レルヲモテ古ノサマヲ思シルヘシ |

| 神社・お寺情報 |

狭山三十三観音・第2番札所

奥多摩新四国霊場第73番札所

境内掲示板

お薬師さん

当山のおやくしさんは、現在の狭山湖(山口貯水池)の湖底に沈んだ勝楽寺村にその昔、弘仁(八一〇~八二四)の頃、ある旅の僧(弘法大師と伝わる)が来所し北山に入り、楠ノ木で二尊を刻み山上に蔵王権現を、また別に薬師如来を安置したことに始まります。

その後、戦乱により堂舎は焼失し、応永(一三九四~一四二八)の頃、北蓮寺として再興され薬師仏を安置しました。応仁の乱(一四六七)が始まると、またも戦乱により寺社は荒廃してしまいました。

現在の薬師堂は、天保五年(一八三四)に再建された御堂です。狭山湖造成のために、昭和四年(一九二九)頃に現在の地に移築され、令和二年(二〇二〇)に修復されました。当山の薬師堂の天井には、日光東照宮の薬師堂でも有名な鳴き竜が描かれています。

薬師如来

薬師如来はそのお名前から、医薬に関わる仏様として古来より信仰されてきました。菩薩の修業時代に十二の大願を発し、衆生を病苦から救い、安楽を与えるなどの現世利益をもたらすことを誓いました。東方浄瑠璃世界の教主であり、日光・月光菩薩を脇侍とし、十二神将を眷属としています。

薬師如来の真言は「オン・コロ・コロ・センダリ・マトウギ・ソワカ」です。

境内碑

寶篋印塔納経供養記念

当山の宝篋印塔は、宝暦五年(一五五年)に中興第九世傳翁法印によって建立されました。

今日、境内整備のため移設するにあたり、塔の中には、経典のとおり小石に記された宝篋印陀羅尼の経文が納められておりました。この仏縁に新たに善男善女による写経を合わせて納めて、世界平和、万民豊楽を祈願して、ここに宝篋印塔の功徳を誌しておくなり矣

経に曰く

塔を作り、中に経文を書して納の供養すれば、塔は変じて百千万の如来の身となり、やまい、悩みは消滅し、寿命長遠、福德無量を得て地獄に堕ちず極楽界に至るなり云云 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2025/11/02 10:55:41

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

日吉神社

日吉神社

久伊豆神社

久伊豆神社

千鹿頭神社

千鹿頭神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース