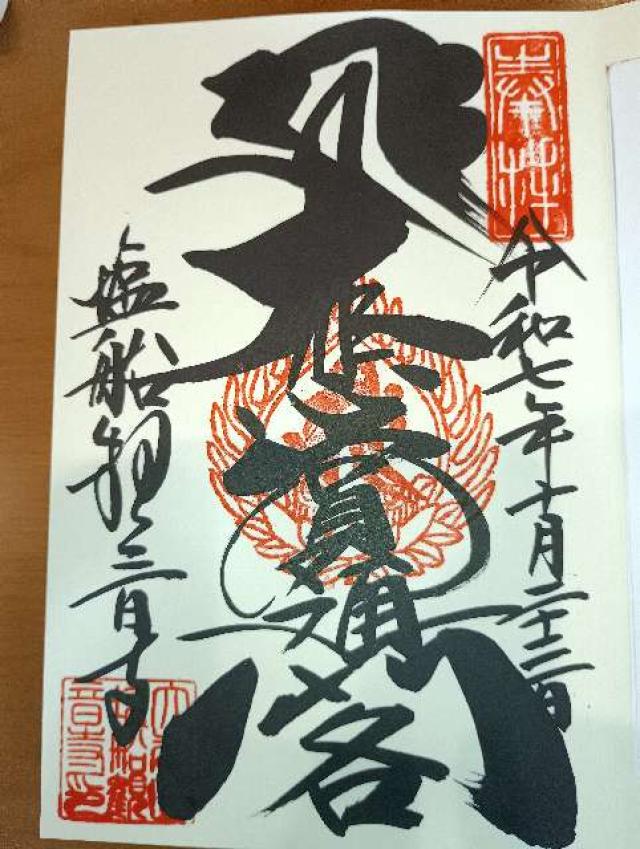

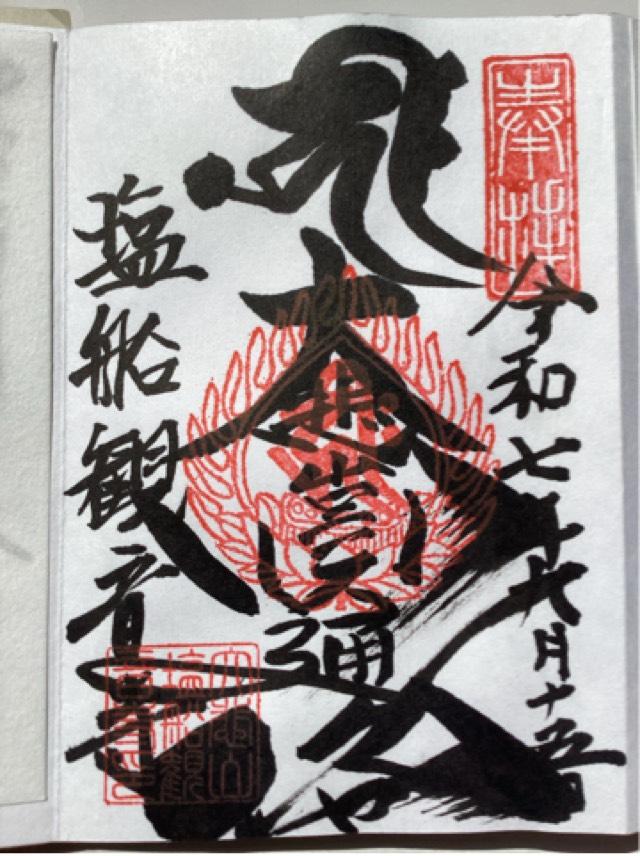

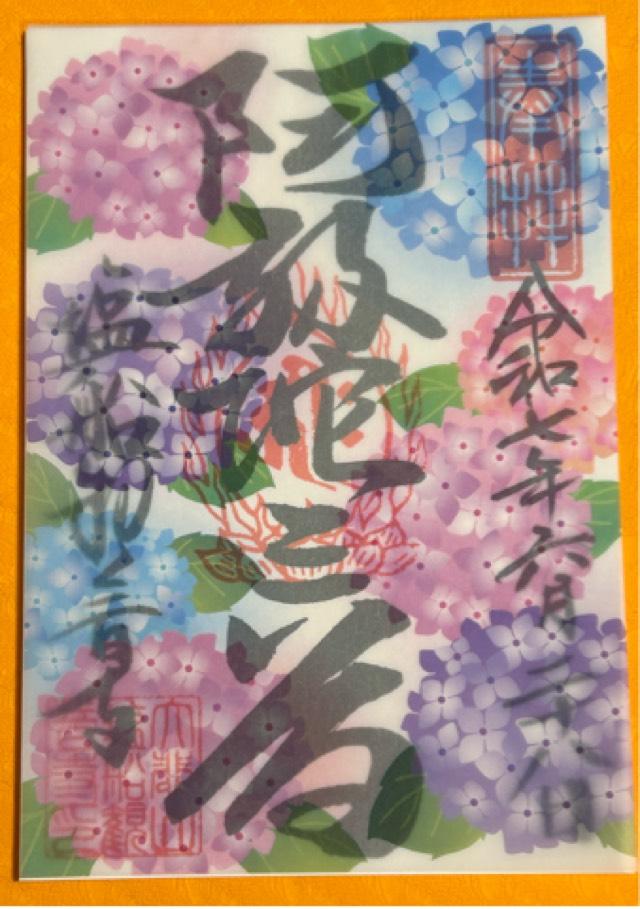

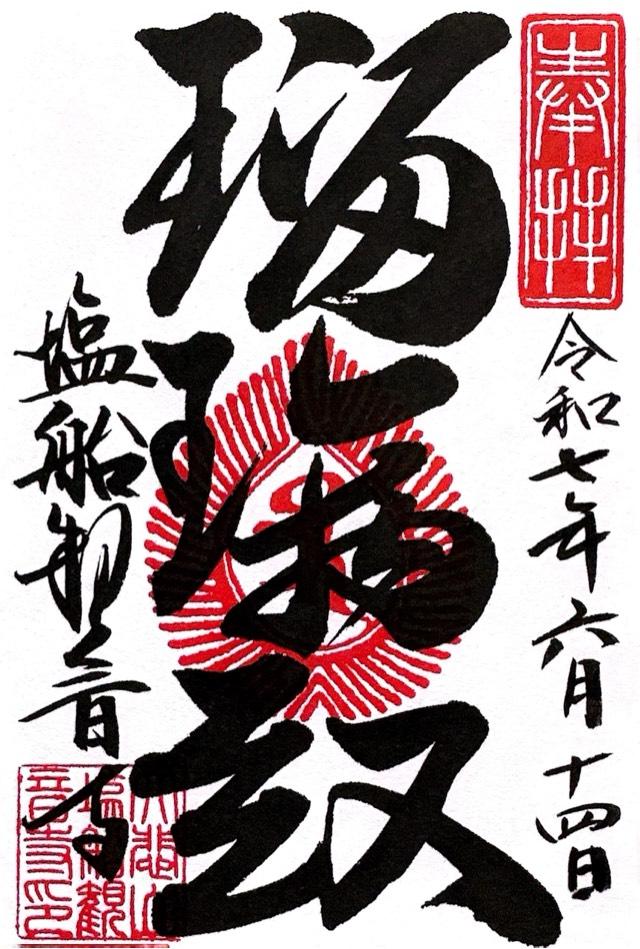

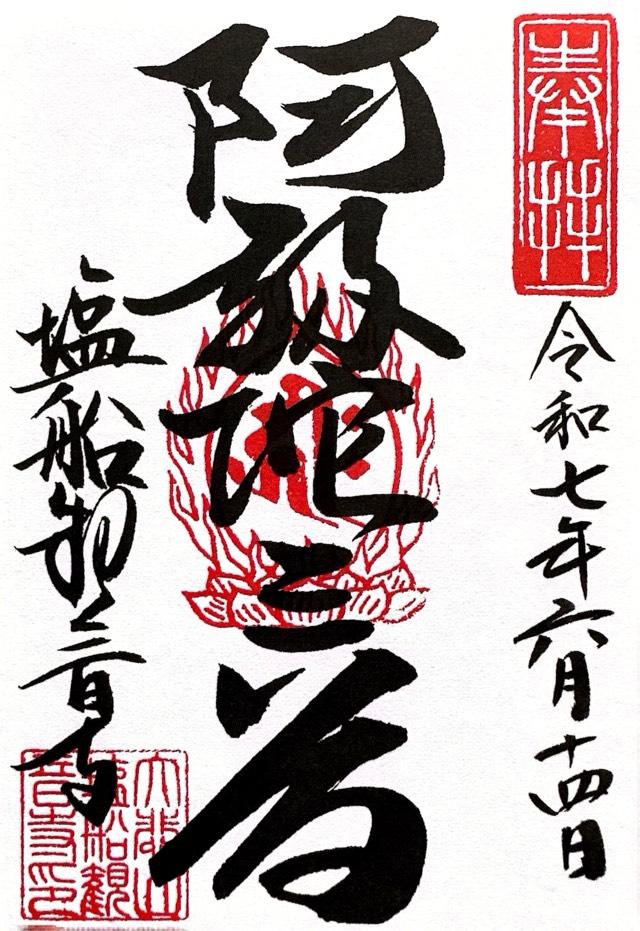

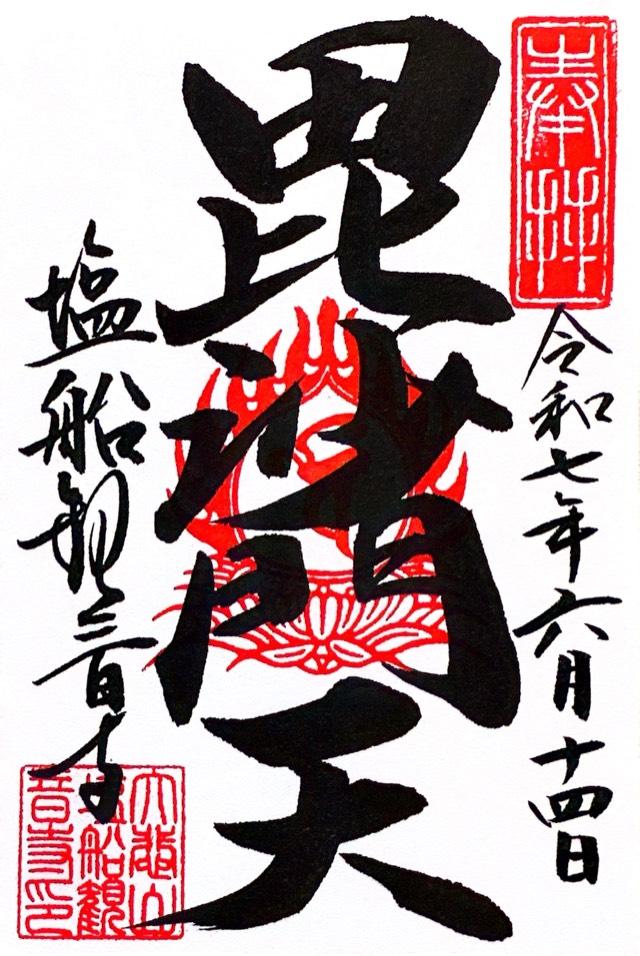

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2017年11月4日 00:00

★★★★★ 参拝日:2019年10月6日 14:30

★★★★★ 参拝日:2019年9月29日 11:28

★★★★ 参拝日:2017年10月9日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 東京都青梅市塩船194 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | JR青梅線東青梅 徒歩22分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0428226677 |

| FAX番号 | 0428225600 |

| 公式サイトURL | http://www.shiofunekannonji.or.jp |

| 御本尊 | 十一面千手千眼観世音菩薩 |

| 宗派 | 真言宗醍醐派 |

| 創建・建立 | 大化年間(645年 - 650年) |

| 由来 | 伝説によれば、大化年間(645年 - 650年)に、若狭国の八百比丘尼が、紫金の千手観音像を安置したことに始まるという。また「塩船」の名は、天平年間(729年 - 749年)に行基がこの地を訪れた際、周囲が小丘に囲まれて船の形に似ているところから、仏が衆生を救おうとする大きな願いの船である「弘誓の舟」になぞらえて、名付けられたものと伝えられている。貞観年間(859年 - 877年)には、安然が12の坊舎を建てるなど、興隆を極めたという。

鎌倉時代には武蔵七党の流れを汲む金子氏の庇護を受け、室町時代には青梅・奥多摩方面に勢力をもっていた三田氏の帰依を得て栄えた。 室町時代後期に建てられた本堂、阿弥陀堂、仁王門は、本堂内の厨子とともに国の重要文化財に、本尊の十一面千手千眼観世音菩薩(千手観音)像、眷属の二十八部衆像などは東京都の有形文化財に指定されている。 |

| 神社・お寺情報 | 関東八十八箇所・第72番札所

東国花の寺・東京12番札所 奥多摩新四国八十八ヶ所霊場第五十九番札所 境内掲示板 国指定重要文化財 本堂(観音堂) 木造、単層、茅葺の寄棟造りで桁行七間、梁間六間である。内陣中央の厨子は極めて精巧な作りで、右扉内側には普賢菩薩、左扉には文殊菩薩が描かれており、その建築様 式から本堂・厨子ともに室町時代の建築と推定される。内陣中央部に本尊を安置する厨子を置き、脇侍として不動明王、毘沙門天並びに眷属二十八部衆を左右に配置している。 指定 昭和二十五年八月二十九日 国指定重要文化財 十一面千手千眼觀自在菩薩立像 厨子内に安置される本尊十一面千手千眼観自在菩薩立像は、ヒノキ材の寄木造り・玉眼・肉身金泥・衣漆箔で、頭上に十一面をあらわし、四十二本の腕を持つ。昭和三十四年の修理時に、大壇那浄成・栄覚のもと、仏師法眼快勢・法橋快賢によって、文永元年(一二六四年)十二月二十一日に作り始めたということが分かっている。年に四回の御開扉がある。 指定 令和二年九月三十日 境内掲示板 青梅市有形文化財 毘沙門天立像 本尊脇侍として不動明王と毘沙門天の立像があり、不動明王立像は江戸時代の作と考えられる。毘沙門天立像については体躯の比例も整い、細部の彫技に神経の行き届いた美作であることから、仏師快勢一門によって鎌倉時代に造立されたものと推定される。 指定 昭和四十三年十一月三日 国指定重要文化財 二十八部衆立像 厨子の左右には本尊を守護する眷属として二十八体の仏像が安置されている。これらを二十八部衆といい、鎌倉時代の文永五年(一二六八年)から弘安十一年(一二八八年)にかけて、仏師定快とその一門によって造られたものである。現存の二十八部衆は、二十三体が鎌倉時代の作であり、残り五体は室町時代永正九年(一五一二年)に鎌倉仏師弘円が造像したものである。 指定 令和二年九月三十日 境内掲示板 国指定重要文化財 仁王門(山門) 木造、三間一戶の八脚門、屋根は茅葺で切妻造りである。「新編武蔵風土記稿」には寿永三年(一一八四年)造立の棟札ありと記されているが現存はしていない。天文二年 (一五三三年)の仁王像修理の棟札と、その建築様式から 現在の仁王門は天文年間(室町時代)のものと推定される。 指定 昭和二十五年八月二十九日 東京都有形文化財 仁王像(二体) 仁王門内に安置されている金剛力士像は、阿形・吽形の二体ともにヒノキ材の寄木造り。裙の縁・衣文線・忿怒の表情・体勢の造り・筋肉の表現等、本堂安置の二十八部衆の造りとの共通点が多くみられることから、二十八部衆像と同時期(鎌倉時代)に仏師定快によって造立されたと考えられる。 阿形像高 二七三、四センチ 吽形像高 二七七、六センチ 指定 昭和三十五年四月一日 境内掲示板 国指定重要文化財 阿弥陀堂 木造、単層、寄棟造りで、桁行三間、梁間四間、間口四、二間、奥行五間である。かつては茅葺であったが、昭和三十六年の解体修理の際に銅板葺にかえられた。天井には 板張りがなく、屋根裏の竹組から民家建築の手法をうかがい知ることができる。全体的に簡素な技法ではあるが、その建築様式より室町時代のものと推定される。 指定 昭和二十五年八月二十九日 青梅市有形文化財 聖觀音菩薩立像 堂内には阿弥陀三尊像が安置され、阿弥陀如来坐像は江戸時代、勢至菩薩立像は室町時代の造像と考えられる。観音菩薩立像については、その作風が本堂千手観音立像と酷似しているため、鎌倉時代に仏師快勢によって造られたと考えられる。勢至菩薩像の台座が鎌倉時代であることから、鎌倉時代には快勢作の阿弥陀三尊像があったことが推測できる。 指定 平成十七年四月一日 境内掲示板 市指定有形文化財 薬師堂 塩船観音寺の開基および再興は、八百比丘尼、行基との伝説があるが、貞観年間(八五九~八七六)に天台宗の安然が比叡山から七社権現を勧請し、阿弥陀堂、薬師堂および十二僧坊を建立したという。 この薬師堂は、桁行三間、梁行二間、木造、寄棟造、茅葺、一重の小仏堂である。建築年代は不明であるが、壁が竪羽目板壁目板打であること、天井がなく屋根下地が直接見えることなど素朴で簡素な赴きがある。 堂内には藤原仏と推定される薬師如来像一軀を安置している。 昭和四十六年に解体復元工事を行い、現在に至っている。 昭和四十三年十一月三日指定 青梅市教育委員会 境内掲示板 市指定有形文化財 銅鐘 この銅鐘は、銘文にあるように寛永十八年(一六四一)三月、住職法印智賢の本願により、杉本坊権大僧都良忍の菩提を弔うため、市内南小曾木の近藤惣太郎が施主となり大工(鋳物師)・櫻澤市兵衛尉盛次が鋳た鐘である。 この櫻澤市兵衛尉盛次は、現羽村市五ノ神に居住していた中世からの鋳工集団の一派の棟梁であり、多摩周辺には彼らの鑄造になる銅鐘がいくつか現存している。 今井の薬王寺に伝わる市内裏宿住の嶋村照恩製作の鐘とともに、製作者が明らかで、青梅近在にて鋳造されたことなど、その経緯が解る銅鐘としても貴重である。 昭和四十三年十一月三日 指定 青梅市教育委員会 境内掲示板 東京都指定天然記念物 塩船観音の大スギ 所在地 青梅市塩船一九四 指定 昭和二八年一一月一〇日 観音堂へ登る道の両側にあるため、「塩船観音の夫婦杉」と呼ばれています。左右いずれも巨木で風格があり、スギ、クスノキを中心とする境内樹叢の中心的存在になっています。左側のスギは幹囲約五・七m、樹高約四三m、右側のスギは幹囲約六・六m、樹高約四〇mです。「高尾山の飯盛スギ」、「奥多摩の氷川三本スギ」(どちらも都指定天然記念物)と並ぶ都内有数の巨木です。 スギはまっすぐに高くそびえ立つ木であることから、神を祀る神聖な木とされ、古く から日本各地の社寺境内に植えられ、大切にされてきました。そのため多くの巨樹銘木や古い林が残っており、天然記念物に指定されているものも少なくありません。 また、「過ぎてよし」の語呂合わせから流行病などの時に、スギとヨシの小枝を戸ロにつるしたりする風習もあり、古より人々の生活に馴染みの深い樹木の一つです。 平成二三年三月建設 東京都教育委員会 境内掲示板 大悲山觀音寺緣起 当山は今を去る千三百年の昔、仏教が日本に伝わって間もない大化年間に若狭の国の尼僧・八百比丘尼が関東遍歴の折に、この地こそ諸仏が鎮護する霊地であると感得し観音菩薩像を祭祀したことに始まります。その後、奈良時代天平年間に行基菩薩巡錫の際、この地を塩船と名付け、さらに平安時代貞観年間には夢告により比叡山の安然僧正来たりて、阿弥陀堂と薬師堂を建立し、七社権現を奉遷、十二の僧坊を建立して興隆を極めたと伝えられる関東の古刹でございます。 その後、鎌倉時代には現在の埼玉県入間市に拠を置いた鎌倉武士、武蔵七党の一つ村山党の金子十郎家忠の帰依を受け、本尊千手観音立像が仏師快勢により造立、続いて二十八部衆立像が仏師定快により造立されました。 さらには室町時代末期、平将門末裔と称し青梅地方に勢力を伸ばした豪族三田氏の 三田氏宗・政定らの深い帰依を受け、本堂、阿弥陀堂、山門の建替が行われました。 以来、幾多の盛衰を経て歳月を重ねて、武蔵の国の霊場として脈々とその法灯絶えることなく、現在でも諸願成就の観音さま、塩船観音さまと厚い信仰をいただいております。 また、境内の約一万七千本のつつじと、紫陽花・山百合・萩などの四季の花を楽しみに今では花の観音様と親しまれ、霊場巡りの白装束のお遍路さんなど、年間約二十万人の参詣者がおいでになります。 三田氏と親交の深かった著名な連歌師、宗長が当山で連歌を詠み楽しまれたように、歴史と花香る境内でごゆるりとお過ごし下さい。 堂頭掲示 別格本山 塩船観音寺縁起 今を去る千三百年の昔、若狭の国の尼僧・八百比丘尼が全国行脚の折、当地こそ諸仏鎮護の仏地であるとして観音菩薩像を祭祀されたのに創まり、行基菩薩巡錫の際、塩船 の地名を名付け、夢告により安然僧正来たりて十二の僧坊を建立して興隆を極めた・・・と伝わります その後、鎌倉時代には武蔵七党の一つ村山党の金子十郎家忠と、平将門末裔と称し青梅地方に勢力を伸ばした豪族三田氏の三田氏宗、政定らの深い帰依を受け以来、武蔵のの霊場として脈々とその法灯絶えることなく、現在でも諸願成就の塩船観音さまと厚い信仰に支えられています かつて三田氏と親交の深かった連歌師・柴屋軒宗長が寺を訪れ連歌を楽しんだように、今では境内の一万七千本のつつじと、紫陽花・山百合・萩等の四季の花を愛でに多くの参詣者が訪れます 新護摩堂 弘誓閣 当堂宇は「弘誓の舟」になぞらえ弘誓閣護摩堂と称し、信徒の諸願成就を御祈願・御護摩修行する道場です。昭和中興三十周年記念事業により建立されました。 本尊の千手千眼観自在菩薩像はかつて本堂の御本尊の御前立としてお祀りされていた仏さまで、護摩堂落慶の際に弘誓閣の本尊として安置されました。造立年は不詳ですがその作風から江戸時代中期の作と推定されます。西脇侍に不動明王、東脇侍に弘法大師空海が安置されています。 また東の間には当山開山の尼僧・八百比丘尼の尊像が、西の仏間には当山歴代の先師がおまつりされています。 御真言 おん ばざら たらま きりく 堂頭掲示 十七歳の時、人魚の肉を誤って口にし見目麗しき容姿のまま八百年を生きた尼僧 開山八百比丘尼伝說 八百比丘尼さまの伝説は若狭の国、現在の北陸・能登地方福井県を中心に伝わっており、入定の地として小浜市の空印寺が有名です。室町時代の書物『康富記』『臥雲日件録』には尼僧八百比丘尼が若狭より上京したことが記されています 八百年という永い時間の中で、日本全国を行脚したと伝えられており、その折りにここ塩船の地に立ち寄られ、霊木とされる松や椿の植樹とともに、観音像を安置されていったことが当山のはじまりと伝えられています 霊木である白い椿を特に好まれ、白い椿を手に各地を行脚されたことから、「白玉椿姫」とも呼ばれます |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】thonglor17 【 最終 更新日時】2024/07/28 16:44:16 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

須佐神社

須佐神社

那売佐神社

那売佐神社

朝倉彦命神社

朝倉彦命神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース