みんなの御朱印

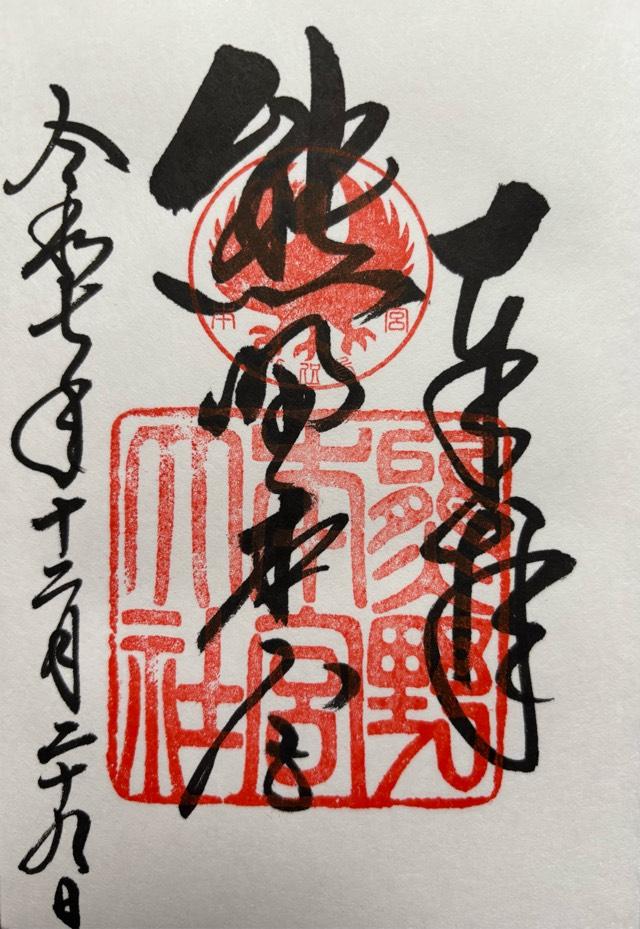

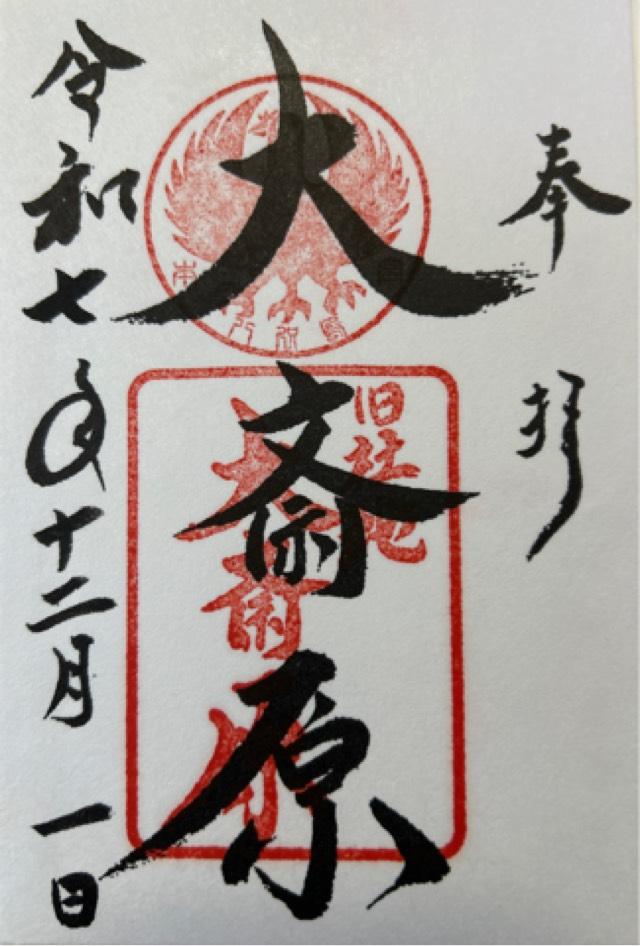

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

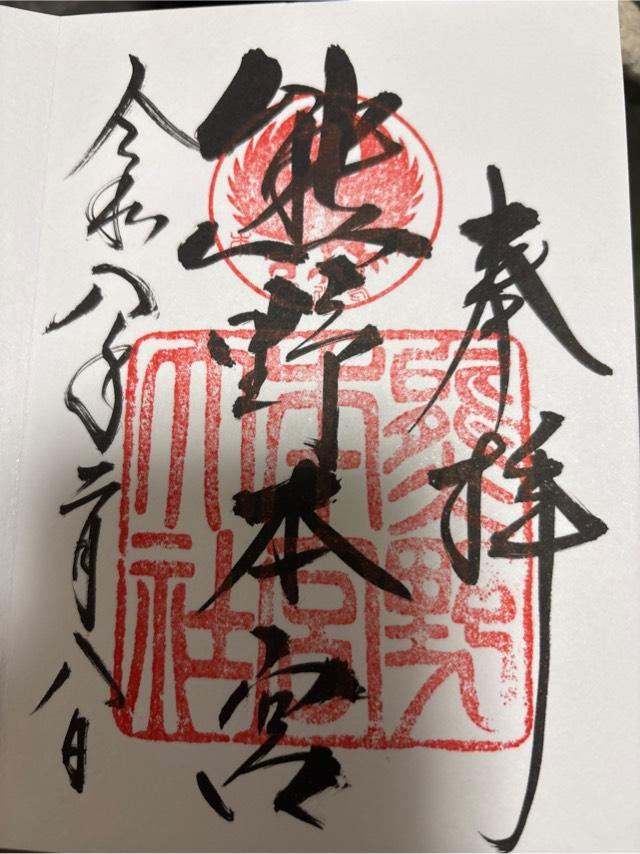

★★★★ 参拝日:2020年8月16日 23:23

参拝日:2017年11月19日 00:00

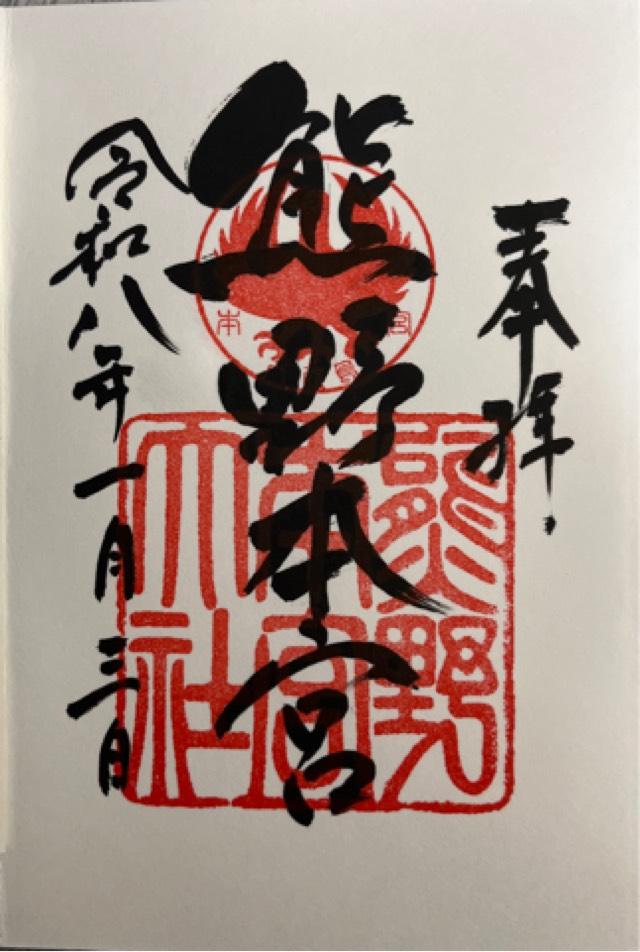

参拝日:2016年7月11日 00:00

★★★★ 参拝日:2025年6月28日 08:04

🧧御朱印あり

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

|

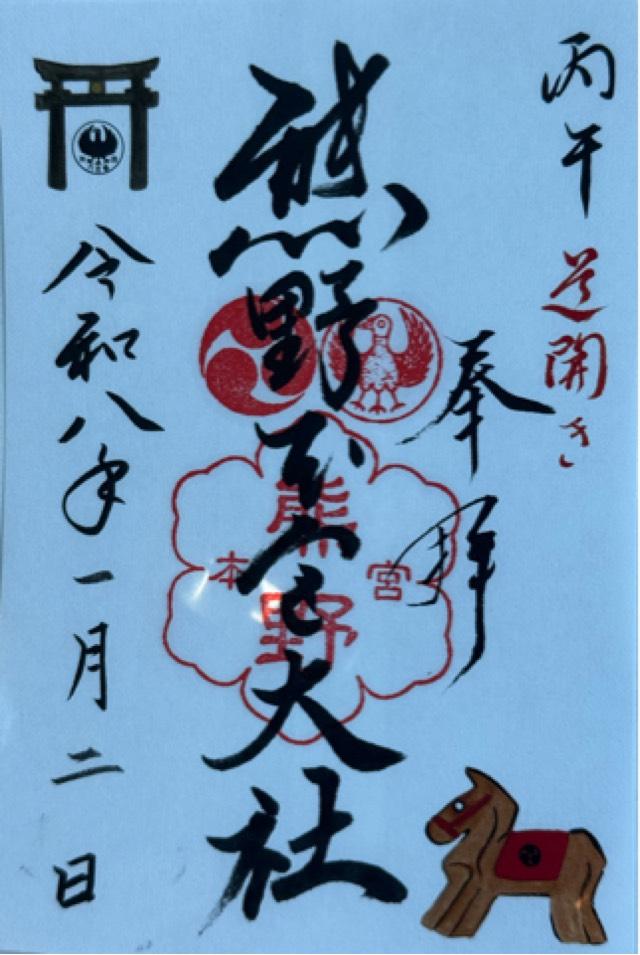

神仏霊場 和歌山第四番札所

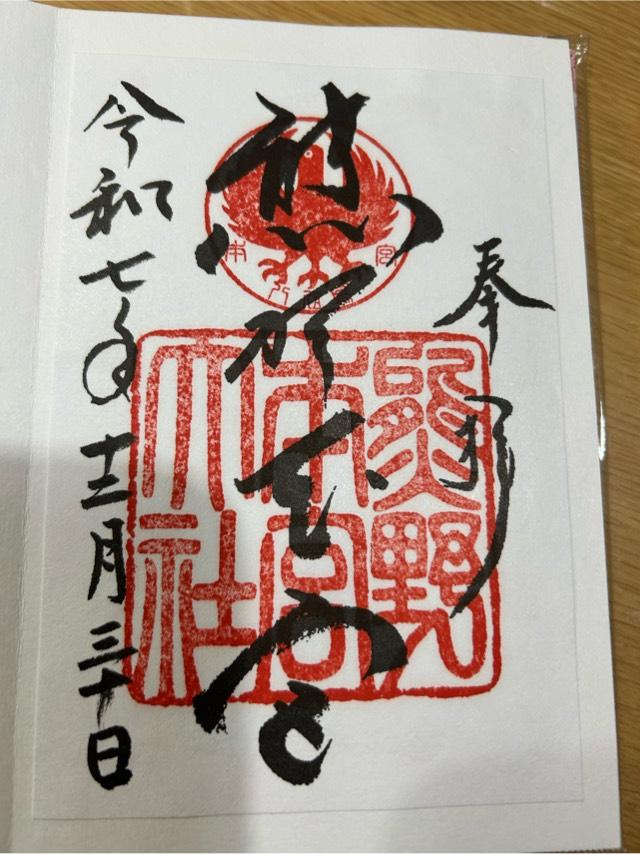

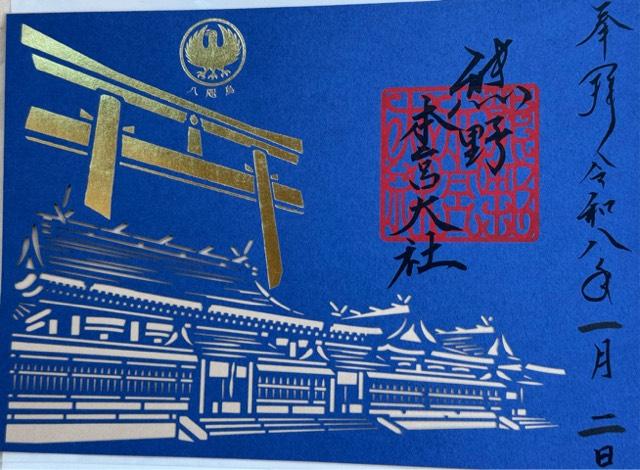

(はまちゃんさん) 日付:2025年2月23日 08:24 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2022年10月20日 12:49 |

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

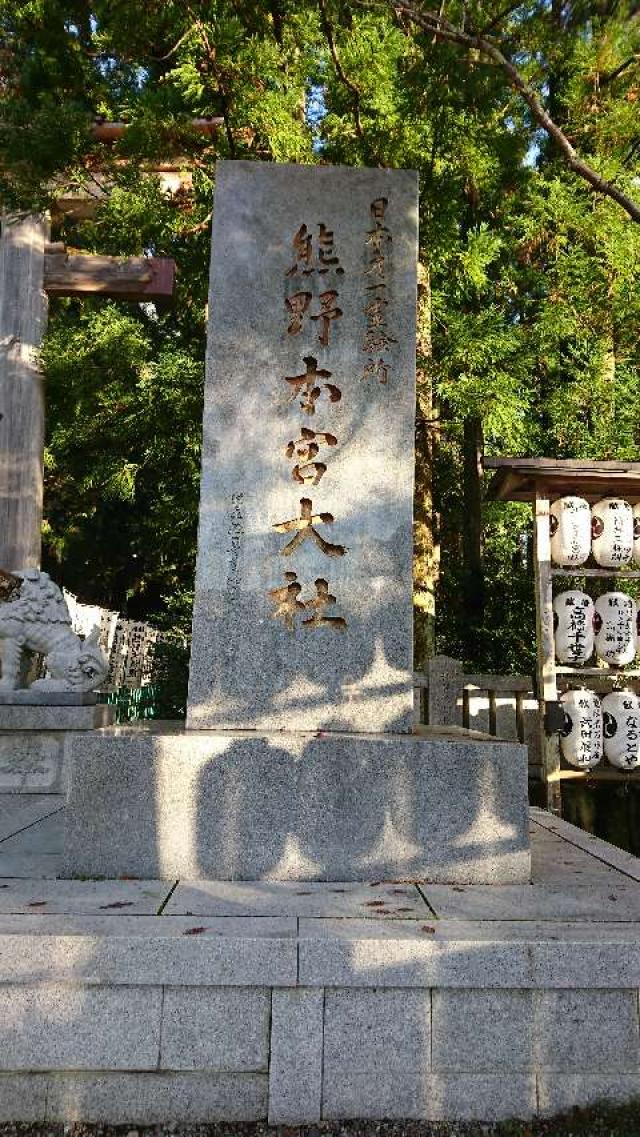

| 住所 | 和歌山県田辺市本宮町本宮1110番地 |

| 五畿八道 令制国 |

南海道 紀伊 |

| アクセス | |

| 御朱印授与時間 | 8:00~17:00 |

| 電話番号 | 0735-42-0009 |

| FAX番号 | 0735-42-0753 |

| 公式サイトURL | http://www.hongutaisha.jp/ |

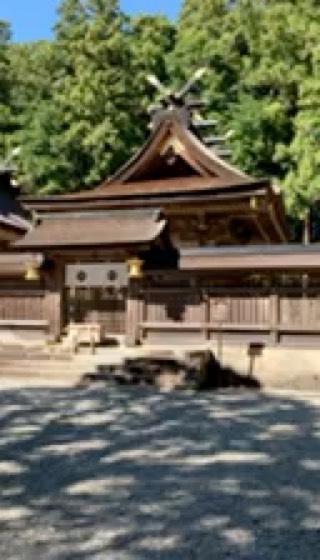

| 御祭神 | 主祭神:家津御子大神(素盞鳴尊) 配祀神:夫須美大神 速玉大神 天照皇大神 「忍穂耳命・瓊々杵命 彦穂々出見命・鷀鸕草葺不合命 軻遇突智命・埴山姫命 弥都波能売命・稚産霊命」 「」内の祭神は大斎原の石祠に合祀 |

| 創建・建立 | 崇神天皇65年 |

| 旧社格 | |

| 由来 | 全国熊野神社の総本宮である熊野三山の一つ。創祀は第十代崇神天皇の御代と伝えられている。 本宮は、紀伊半島を縦断する紀和果無山脈から流れ出る熊野川・音無川・岩田川の合流点の中州である大斎原に古より鎮座していた。 熊野は奈良時代から平安時代にかけて、仏教・密教・修験道の聖地になり、自然崇拝に根ざしていた熊野の神々は仏たちと習合していった。平安時代後期になるとますますその結び付きは強固となり、証誠殿に鎮まる家津御子大神は阿弥陀如来と同一視され、極楽往生を約束した。 平安時代末期から鎌倉時代にかけて熊野への信仰が急速に高まり、法皇・上皇の熊野三山に参拝する熊野御幸は百余度を数えた。彼らが歩いた道が熊野九十九王子を祀る熊野参詣道である。 鎌倉時代になると、熊野御師や熊野先達・熊野比丘尼らによる布教活動によって、武士をはじめとする様々な階層の参拝が盛んになり、その範囲も全国に及び、この群れなす参拝者を称して「蟻の熊野詣」の語が生まれた。 鎌倉新仏教の一派時宗の開祖一遍は熊野の神からの「信不信を選ばず、浄不浄を問わず布教せよ」との託宣を受けて悟りに至ったとされる。江戸時代中期に現在みられる社殿が造築された。しかし、明治時代の熊野川の大洪水によって、社殿の大部分が流失したため、十二社のうち上四社を西の丘陵に遷座し、中四社・下四社の神々を大斎原の石祠に合祀した。 平成十六年七月熊野・吉野・高野の霊場及びこれを巡る参詣道は世界文化遺産に登録された。(例祭)年中行事多き中に四月十三日同十五日を大祭とす。社伝に「一山本宮始め社家社人一統、湯峯にて潔斎神が降られた様を再現し五穀豊穣を願う、四月十三日から十五日にかけて行われる春祭。 十三日午前湯峯神事。神職・楽人・稚児らが湯峯温泉で潔斎・斎食をした後、大日山を越えて湯峯王子社・月見岡神社と巡拝する行事。夕刻宮渡神事。神職・稚児・付人・総代らが行列を組み、神歌を唄いながら本社大斎原真名井社と巡拝する行事。 十五日午前本殿祭。午後から渡御祭。「遷御祭」の後、神輿を中心に神職・修験者・舞巫女・稚児らが挑花を奉じ、真名井社での祭典を経て、大斎原にて大和舞・巫女舞・御田植神事などを奉納する中「斎庭神事」、続いて修験者による護摩焚きの後、本社にて「還御祭」。 なお、本殿祭を除く祭典の終盤において、楽人の笛や太鼓の演奏の中、総代の「あがりやそう」「さがりやそう」という掛け声と共に、稚児(二、三歳の男子)たちが左三回・右三回・左三回と廻る「八撥神事」が執り行われる。 これは四月十三日に湯峯温泉で潔斎をした稚児に、熊野の神たちが宿った様子を表現したものといわれている。 |

| 神社・お寺情報 | 札所:神仏霊場巡拝の道・第4番

(和歌山第4番) |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】北原さん推し 【 最終 更新日時】2025/07/01 18:17:29 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング 早月郷神社

早月郷神社

白山神社

白山神社

菅原神社

菅原神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース