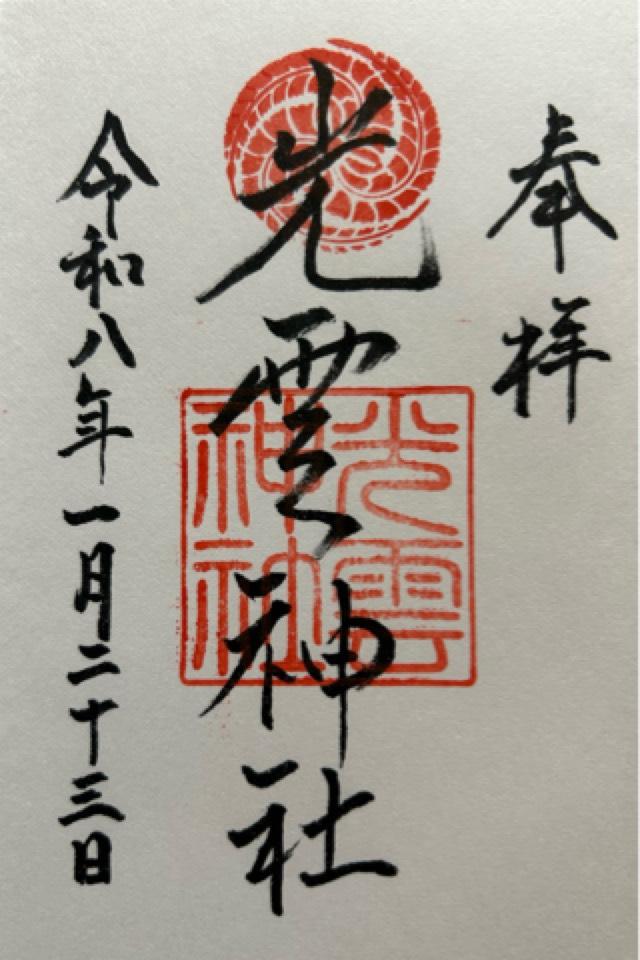

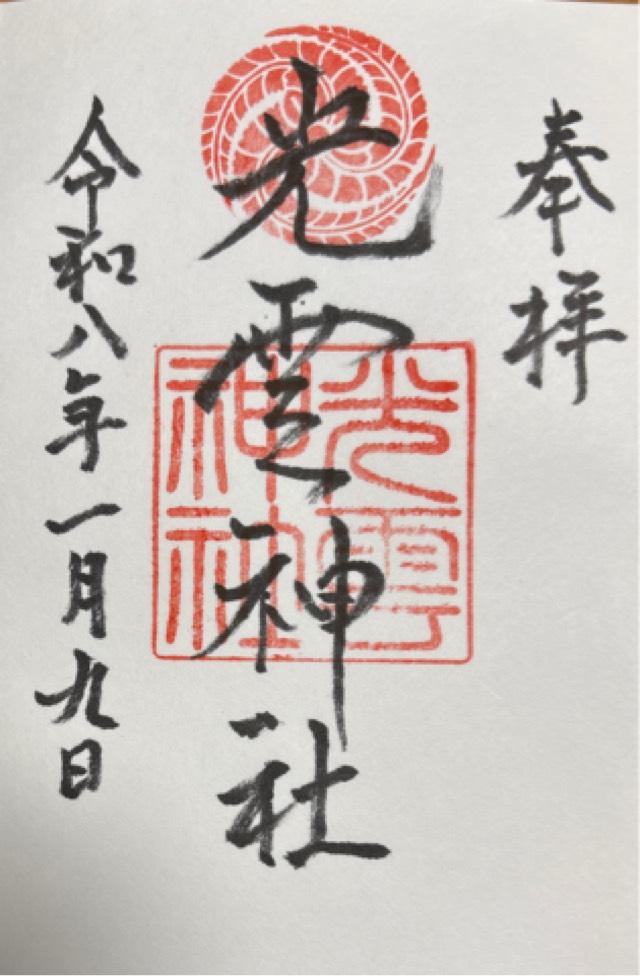

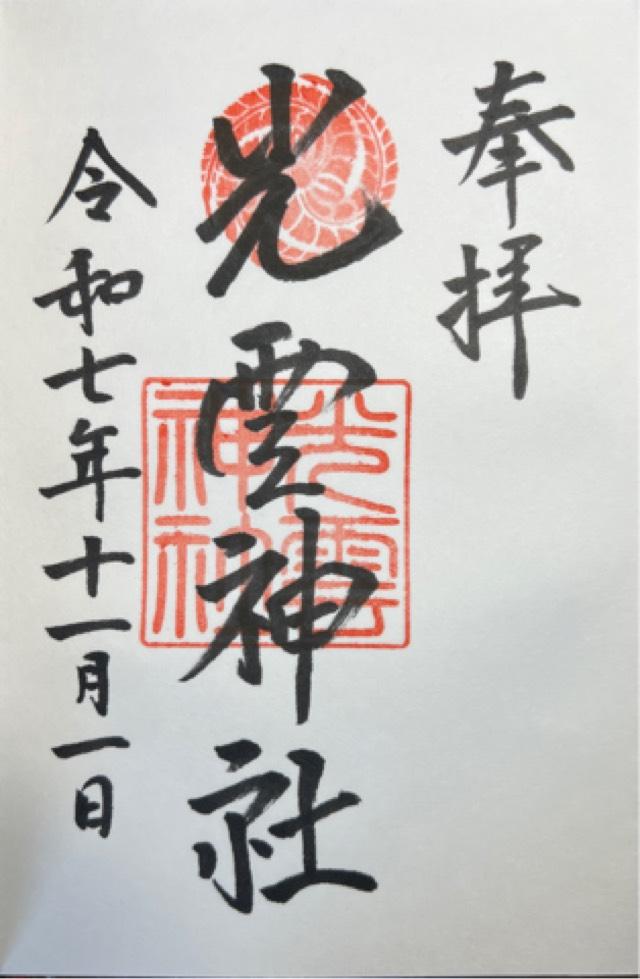

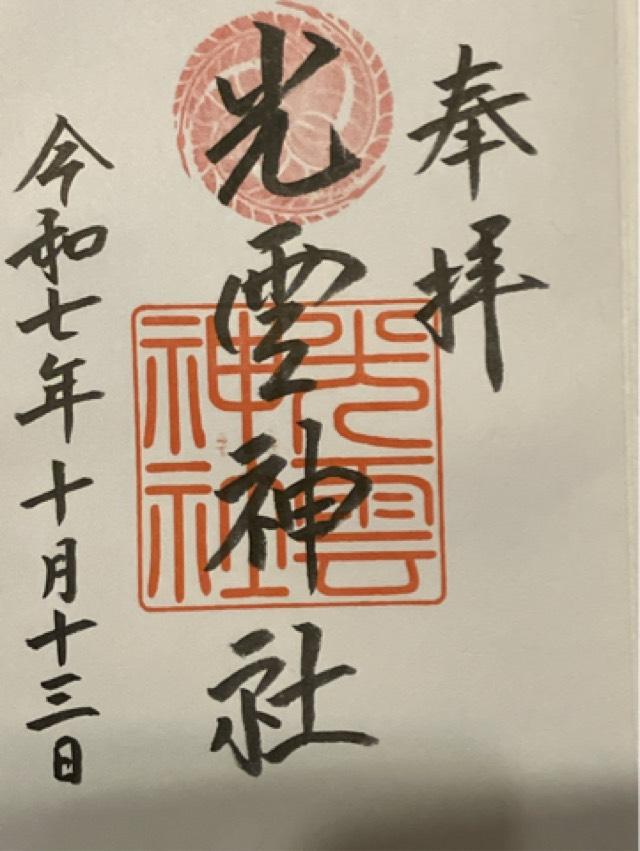

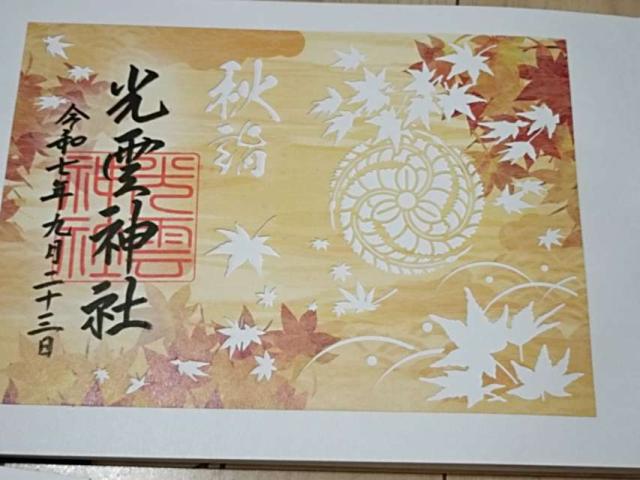

みんなの御朱印

みんなの御朱印

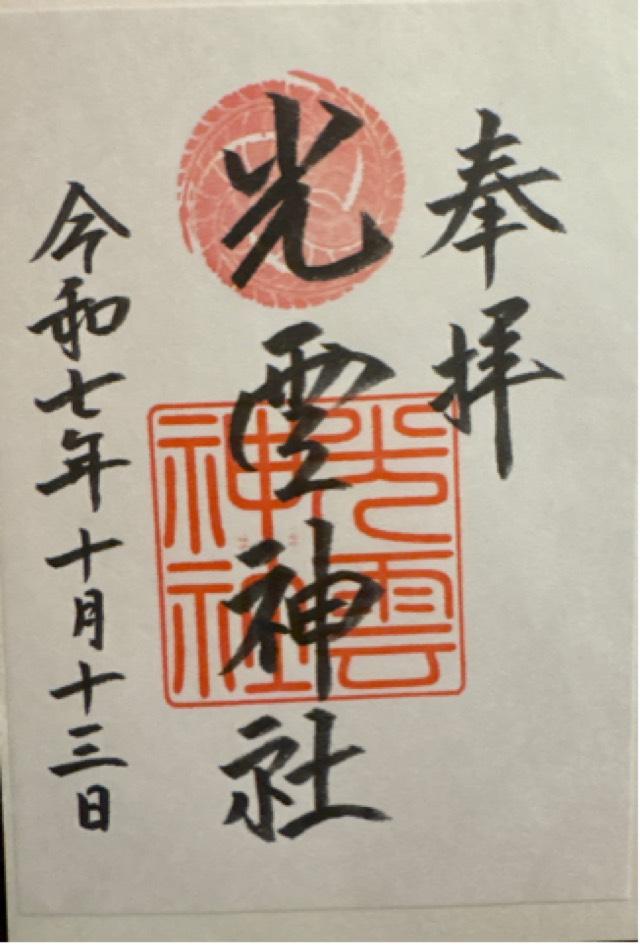

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

参拝日:2021年2月2日 14:52

★★★★★ 参拝日:2017年12月25日 00:00

参拝日:2014年1月13日 00:00

参拝日:2026年1月23日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 福岡県福岡市中央区西公園13-1 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 筑前 |

| アクセス | 福岡市空港線大濠公園 徒歩10分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0927611807 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | https://www.terumojinja.com/ |

| 御祭神 | 黒田勘解由次官孝高 (法名 龍光院殿) 筑前守 黒田長政 (法名 興雲院殿) |

| 創建・建立 | 明和6年 (1766年) |

| 旧社格 | |

| 由来 | 【光雲神社の創建】 孝高、長政両公の法名から一字ずつ採り光雲神社と名付けたものであります。 第6代藩主黒田嗣高公の代に現在の福岡市舞鶴城内に創建。 明治4年廃藩置県の際、黒田家が東京に移転されるに及んで有志等が第11代藩主長溥公に懇願し、明治4年8月旧社地の小鳥吉祥院跡に城内本丸天守台下の祠堂より奉遷、明治8年には県社に昇格。 明治40年4月1日西公園に新社殿落成し、移転遷座。 昭和20年6月19日戦災を受け、昭和41年10月30日復元、昭和41年2月1日別表加列。 |

| 神社・お寺情報 | 【黒田如水・長政 両公を祀る光雲神社】 ここ荒津山頂光雲神社に奉祀する藩祖二公が、慶長5年筑前国主として移封されるや、当時の警固村に舞鶴城を築き、大濠を堀り、那珂川を境として福岡と博多の町づくりを行い、徳川政治300年のあいだ、民意を尊び、産業を奨励し、今日の福岡市興隆のいしずえをなしたことは、全く黒田家藩祖2代の遺訓におうところ実に多大なるものがあり、福岡の名称は両公が名付け親であることも周知のことであります。 明治40年に光雲神社が、ここ西公園に移転遷座以来、福岡市民は両公の功績を偲び、郷土の祖神として崇め親しんでまいりました。 【黒田両公の福岡入国】 慶長5年黒田長政は、筑前五十二万三千石の太守として名島城へ入国した。 関ヶ原の役に父・如水と共に徳川軍に味方して軍功目覚しく、外様大名としては破格の恩賞でした。 天下分け目の戦いが終わり、敗れた石田三成が家康の陣中に引き出された時、長政ひとりが 「治部殿、勝負は武士のつね、お気の毒に存ずる」と縄目の上に衣をかけていたわる。 この時、三成が長政の耳に口を寄せ 「長政殿、このたびの働き、あっぱれ。恩賞のあかつきは筑前を所望されよ。筑前一国を治められれば全国を支配できましょうぞ。」と教える。 三成こそはかって太閤秀吉の「町割り」の時の工事奉行その人、この地の重要性を誰よりも熟知していたと巷説はこの間の事情を興味深く伝えています。 【福岡築城】 それまで小早川隆景の居城だった名島は、乱世にはともかく太平の政治にとって東に偏しすぎているとみた長政は、翌慶長6年新しく築城をおもいたつ。 自ら住吉・箱崎・荒戸を視察した後、那珂郡警固村の福崎に白羽の矢を立て工事はこの年に着工する。 城郭は、東は那珂川、西は金屑川を境に北は海、西の入江を大きな濠とした。今の大濠公園にあたる。 本丸は、昔の国立病院付近、平和台球場一帯には家老、馬回り役など重臣屋敷が並んでいました。 翌7年完成したそれは天守閣も無く城というより城主を取り巻く重臣クラスの団地と呼ぶに相応しかったが、その天衣無縫ぶりに如水、長政父子の和戦両用の砂計が秘められ、築城の名人、加藤清正もその経綸の秀抜さに舌を巻いて感歎したといいます。 【英知の洞察】 「壮麗」よりも「堅固」をむねとして周囲の石垣積みもわずかに見付三門(北側の上の橋、下の橋、南側の追い回し門)の両袖だけを低い土塁でつないだ城。 一見無防備に見えながらいったん開戦に備える周到な用意に次の例があります。 今も大名町西鉄グランドホテル前近くに見られる急カーブが築城法にいう四折枡形町割りの仕掛け。 四つ角をわざとギクシャク食い違わせ、いざ戦争のとき中心点の道路の一方を急造の家などで塞いでしまう。 突進してきた不案内の敵軍はそのまま別の道にそれ、城下町に入れないトリック。 また、海に面した寺院十五は、いつでも兵站基地になったり老司の堰を切って落とせば低地部は水びたしになって進入路を阻むことになる。 芒洋として八方くずれに見えながら、その実、和戦いずれにも備えた福岡城の雄姿は、まさに時代の趨勢を洞察した英知によるものといえるでしょう。 【黒田家の家紋】 黒田家の家紋は本来、丸に三橘でしたが、如水が、のち、これを改め、藤巴を創始したと言われます。 如水が秀吉に従い中国地方平定の戦いで、毛利方についていた荒木村重を説得すべく伊丹の有岡城に単身載り込んだ際、獄に繋がれてしまう。 この幽閉中、藤の若蔓が獄舎の棚を伝わって、新芽を吹き出し、紫の花を咲かせ、如水に未来の瑞祥を告げたとされる。 その時の艱難辛苦を忘れないためといわれます。 なお、如水の幽閉は約1年に及んだが、この時、主君織田信長は如水が毛利方に寝返ったものと思い、人質として預かっていた一人息子の長政を殺すように竹中半兵衛に命じる。 しかし、如水の盟友半兵衛は長政を殺したと偽りの報告をし、長政の命は助かった。 次に伝える説話もそうであるが長政の幸運、強運ぶりを窺い知ることができます。 【幸運の兜の由来】 慶長5年(1600年)関ヶ原戦に徳川方の先陣を承った黒田勢は、旧岐阜市の東、合渡川に進出した。 連日の雨で増水したのを家臣・後藤又兵衛の進言で、夜中、強行渡河が決まった。 ところが、長政公の乗馬が先頭で足を滑らせ、危うく河中に転落の刹那、川辺に立つ柳の枝に水牛の兜の緒がかかり幸運にも難を避けることを得ました。 この勢いに黒田勢の士気があがり関ヶ原天下分け目の戦いの勝利に大いなる役割を果たすことができました。 光雲神社境内入口右側の水牛の兜像は、この長政公の幸運にあやかり多くの崇敬者の篤志により製作、奉献されたものです。 【天井の謡鶴】 光雲神社拝殿の天井に描かれためでたい雌雄の丹頂鶴の画は、舞鶴の地名に因んで、木原・信画伯により描かれたものです。 お賽銭をあげて参拝されますと鶴の声がきこえます。 その一声に託してあなたの幸運が開けますように。 【母里但馬守太兵衛友信像】 黒田二十五旗の一人、知勇兼備の武将で主君長政公の命を受けて福島正則公に使いしたとき、禁酒の太兵衛が、なみなみと注がれた大杯の酒を自若として飲み干し、太閤秀吉より拝領の福島家、家宝「名槍日本号」を持ち帰った話は有名であります。 なお、像の下部には全国で親しまれている「黒田節」の歌詞が刻まれています。 母里家二十一代嘉道氏外有志が主君長政公の有名な水牛の兜と光雲神社の社頭を固める守護像として奉納されたものであります。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  三つ藤巴

三つ藤巴

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】SFUKU 【 最終 更新日時】2025/04/08 08:07:20 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

二本松弁財天

二本松弁財天

尾曳稲荷神社

尾曳稲荷神社

日吉神社(久留米宗社)

日吉神社(久留米宗社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース