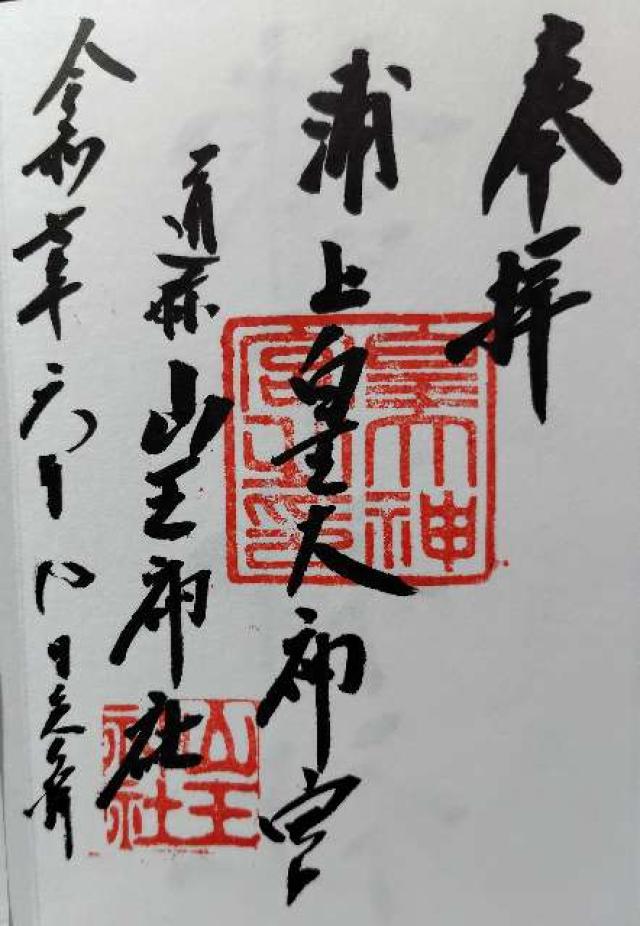

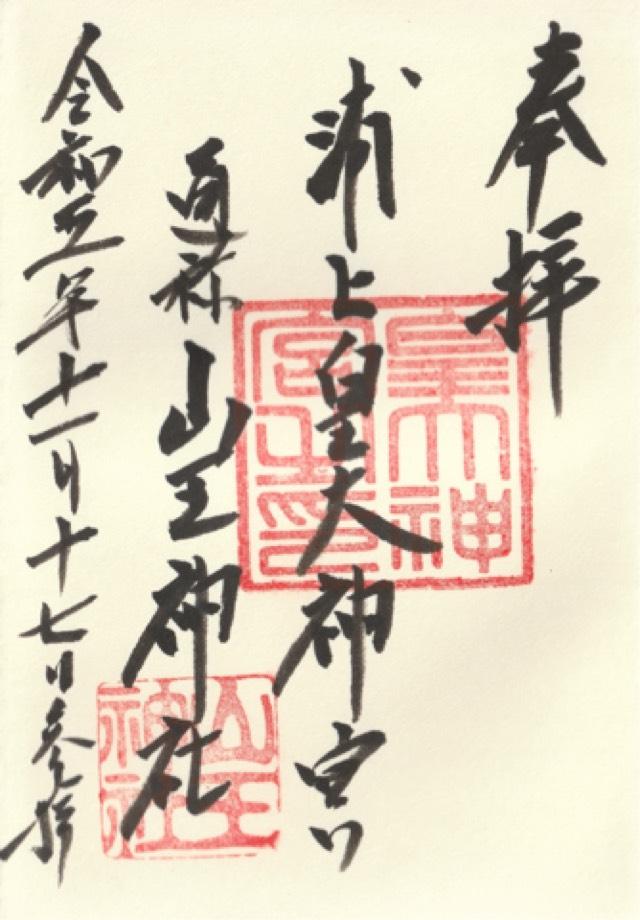

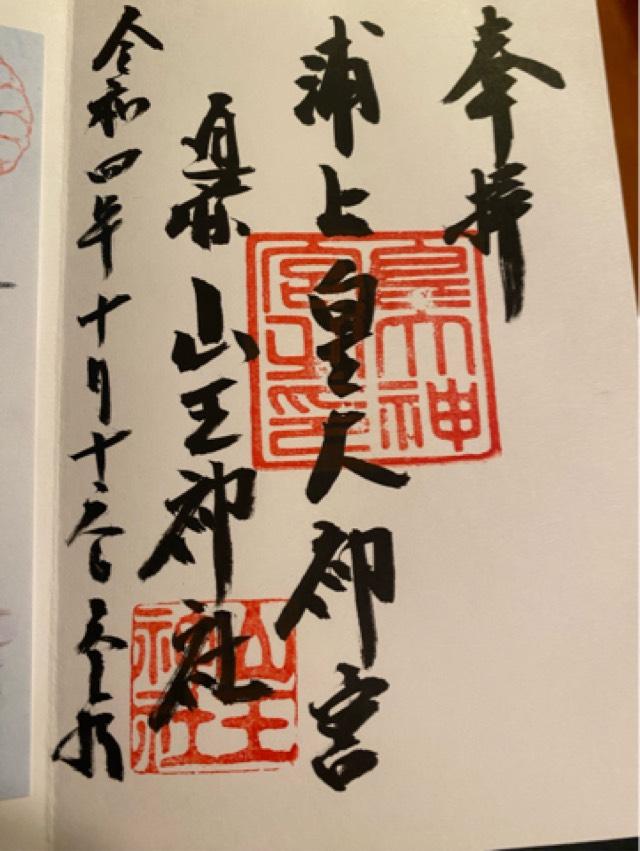

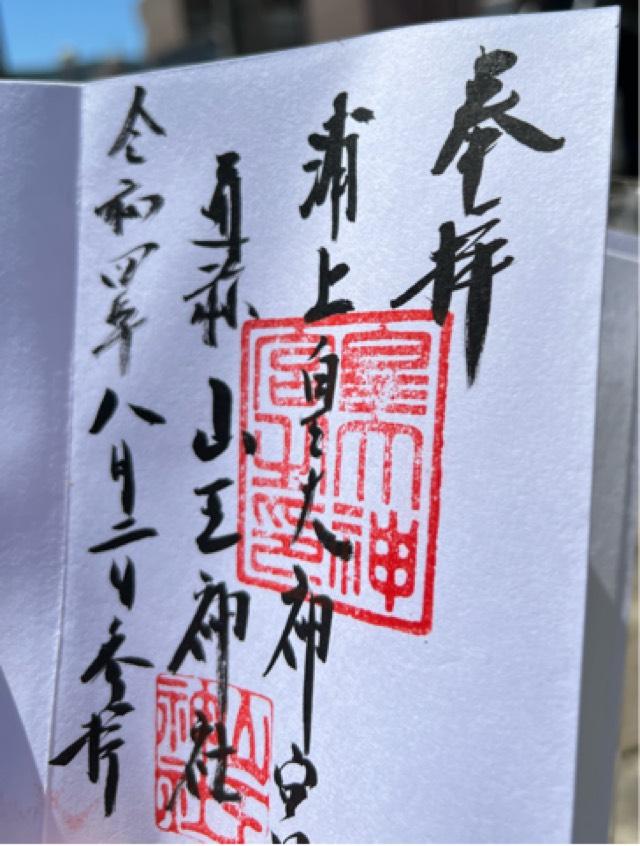

みんなの御朱印

みんなの御朱印

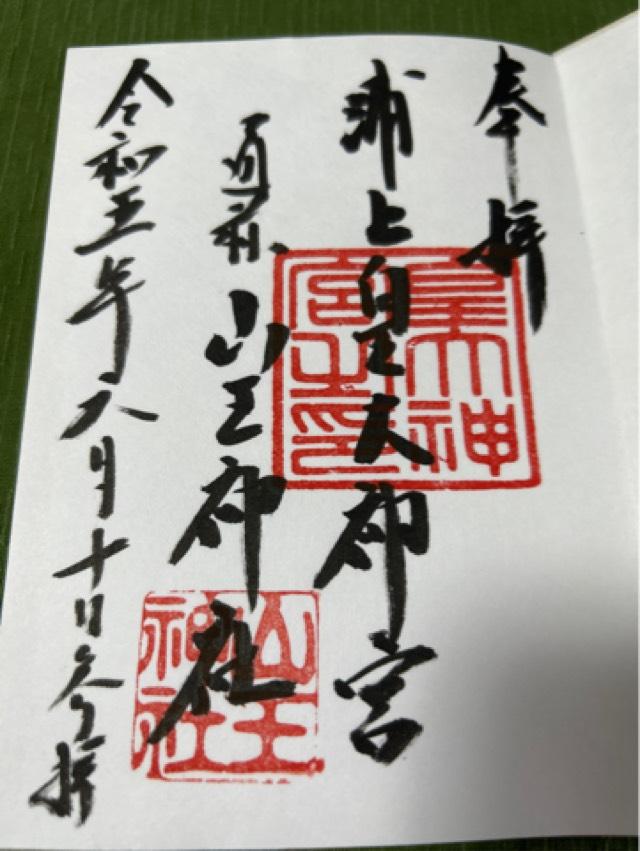

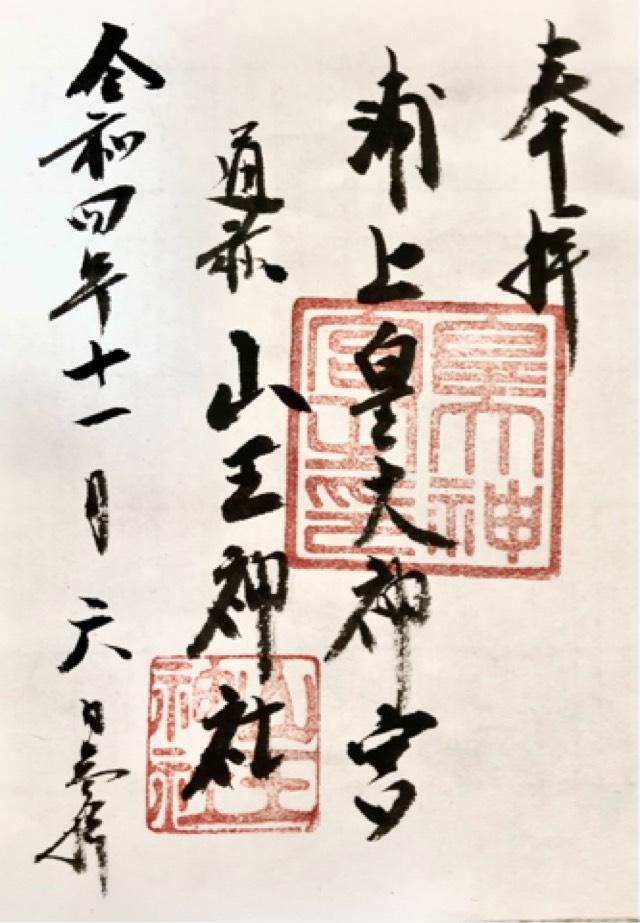

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

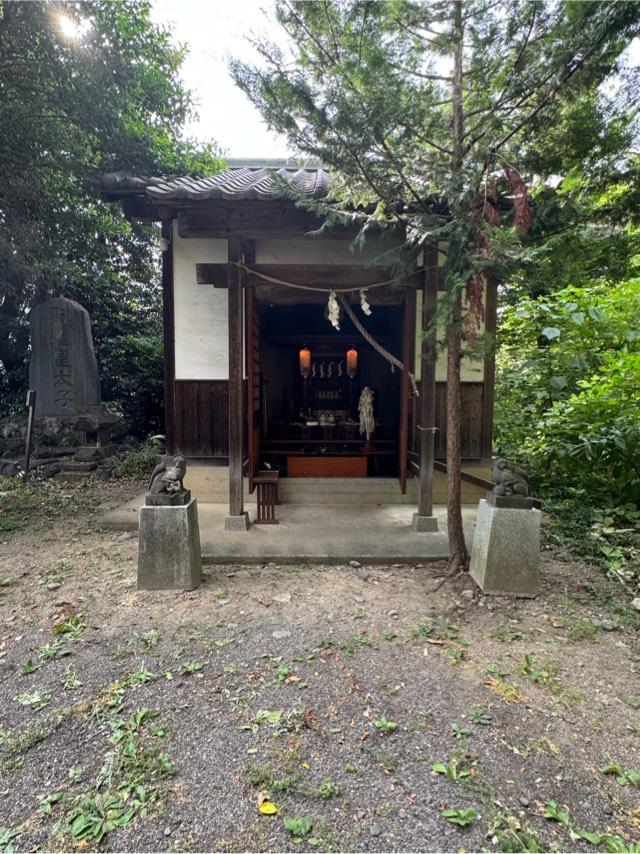

★★★★★ 参拝日:2018年8月25日 00:00

片足鳥居と被爆の大楠が有名。神主様もとてもお優しい方です。境内には清々しい風がおおくすの葉を揺らし、心地よいお詣りをさせていただきました。

★★★★★ 参拝日:2017年9月30日 00:00

参拝日:2025年6月8日 00:00

★★★ 参拝日:2025年6月7日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 長崎県長崎市坂本2-6-56 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 肥前 |

| アクセス | 長崎電軌本線大学病院前 徒歩5分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 095-844-1415 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://sannou-jinjya.jp/ |

| 御祭神 | [正殿] 天照大御神 豊受比賣神 大山昨神 [左座] 大物主神 伊邪那岐神 伊邪那美神 高皇産霊神 神皇産霊神 天御中主神 大年神 [右座] 経津主神 健甕槌神 御代御代皇御孫神 |

| 創建・建立 | 寛永15年(西暦1638年) |

| 旧社格 | 県社 |

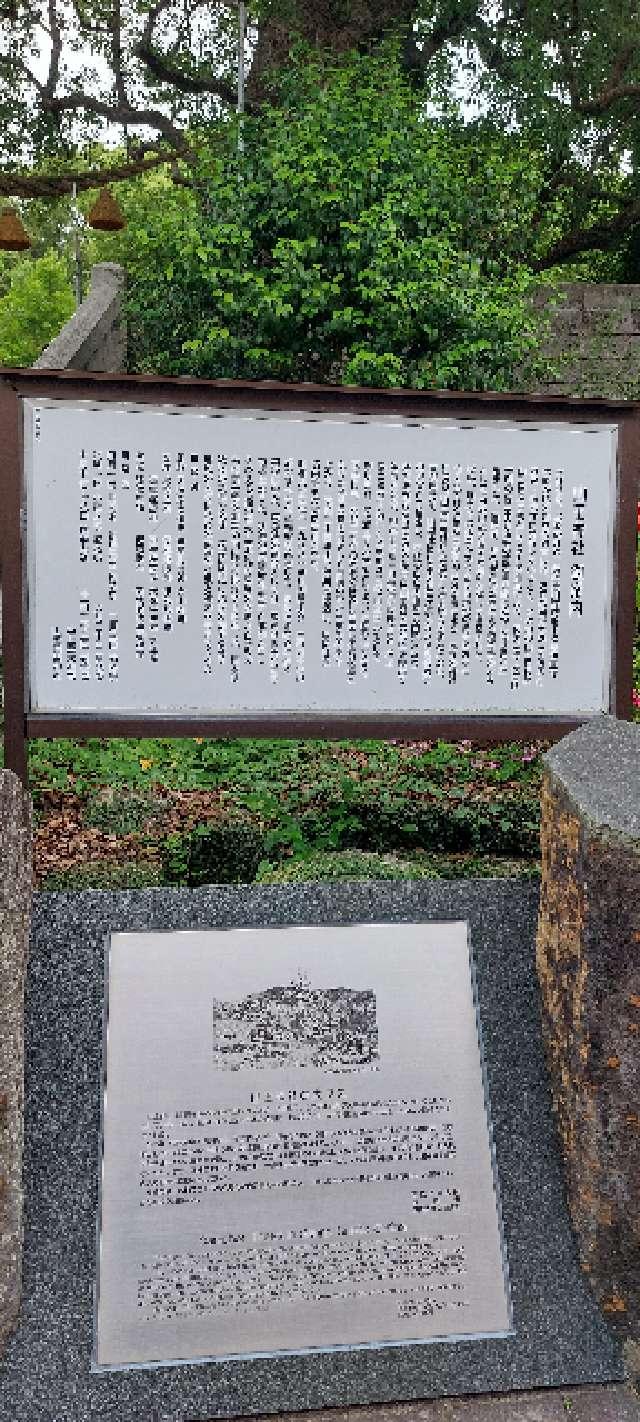

| 由来 | 山王神社は、長崎県長崎市坂本に鎮座し、村社であった山王神社(日吉神社)と県社の皇大神宮が合併(皇大神宮側に合祀)して創祀された神社です。

また、浦上皇大神宮とも称され、また山王日吉神社とも称します。 第二次世界大戦の終焉を迎える直前の昭和20年8月9日午前11時02分、長崎市への原子爆弾投下によって鎮座地が爆心地から約800メートルの地点に位置していた為に被爆し、その跡を残す二の鳥居(片足鳥居)や、原爆の熱線と爆風により、死に絶える寸前となりながらも豊かな緑を取り戻した樹齢500~600年の大楠(被爆クスノキ)が、現在では当神社の象徴となり、多くの皆さまに愛されております。 [山王權現社創立] 寛永15年(1638)松平伊豆守信網が、島原の乱より帰途、此の地通過の際、景勝が近江叡山の下に似て又地名も坂本と同じ事から、ここに山王槿現を観請してはとの事で、 時の長崎代官末次平蔵茂房が長崎奉行と計り、此の地(現在地でなくも近くと思われる。 又一説によれば岡町付近の説あり)に廟宇を建て、寺町延命寺開墓龍宣を兼職とす。 [宮祠移転] 前記土地が境墓と近いため承應元年(1652)延命寺二代にかく尊學が現在地に廟宇を移した。 [日吉神社と改称] 創立当時より、神仏混淆であったが、明治維新に神社となり、明治元年(1868)日吉神社と改称せられ、村社となる。 [浦上皇大神宮創立] 明治元年、長崎裁判所総督就任した澤宣嘉、浦上吉利支丹事件等により、北部長崎市民に国体觀念を養う必要を感じ、豊後町の島谷安昌氏の自己所有地を献奉し、翌2年3月社殿竣工(現在の山里小学校)勅許を得て盛大に鎮座祭施工。 [格式] 当初祭典及維持は官費により運営され、例祭には知事が参向した。 明治5年、官祭停止となり、更に7年県社。 [日吉神社と合併] 明治7年8月台風により大被害を受け、その後再建の力及ばず春秋の祭りを形ばかり行なう状態となった。 明治15年、皇大神宮の氏子は元日、日吉神社であったため氏子の強い希望により合同大祭を行ない、翌16年12月合併許可を得、17年正月8日遷御式を行ない、これより県社浦上皇大神宮と称するに至った。 [戦後の沿革] 昭和20年8月 原爆にて総て倒壊、参道上の二の鳥居は一本柱になる。 直ちに御神殿再建。 昭和25年 正殿再建。 昭和29年 氏子總代会会則及大祭担当町を決議。 昭和35年 拝殿御礼所再建。 昭和36年 手水舎再建。 昭和44年 舞台、収納庫、堀新設。 昭和51年 フェンス設置。 昭和53年4月 旧市公民館後に武道場山王振武館を開設。 |

| 神社・お寺情報 | 長崎市で唯一の原爆による現状を残している一本柱鳥居及び樹齢500~600年と伝えられる2本の大楠。 |

| 例祭日 | 10月17日 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】Y.1966.S 【 最終 更新日時】2019/02/17 11:52:51 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

おりひめ神社

おりひめ神社

剣神社

剣神社

善行神社

善行神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース