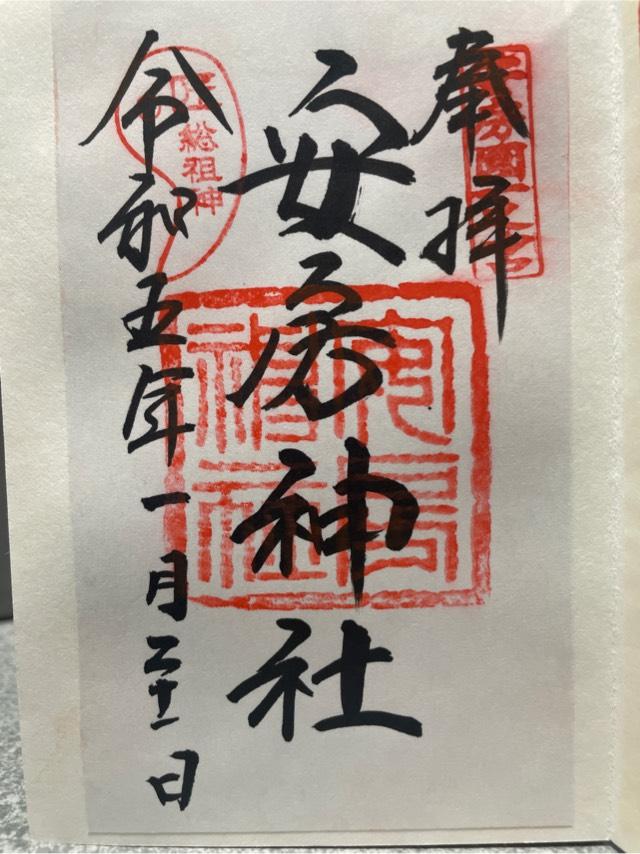

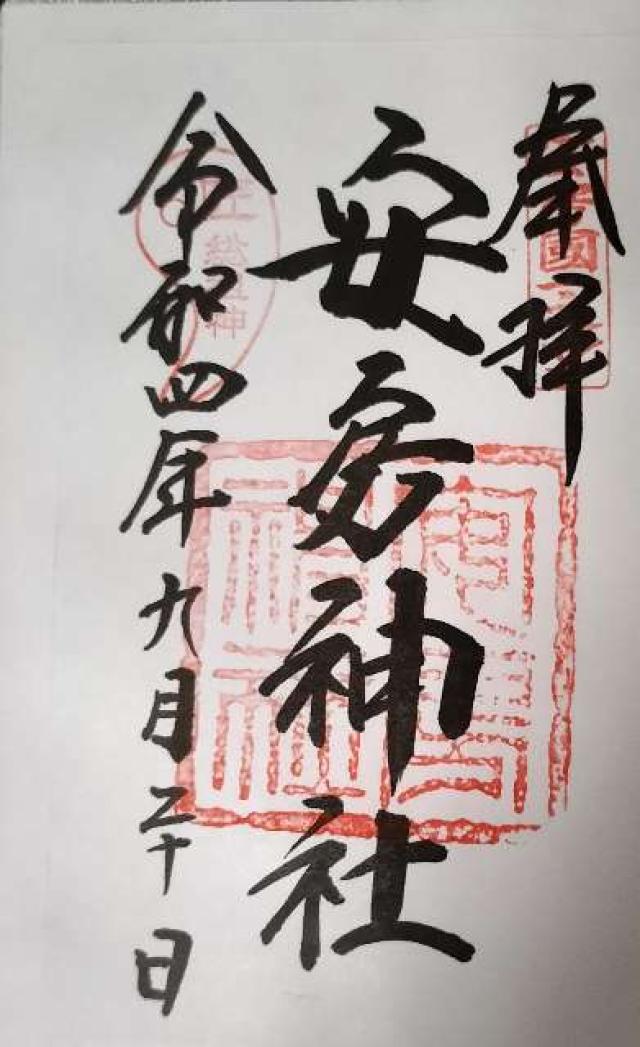

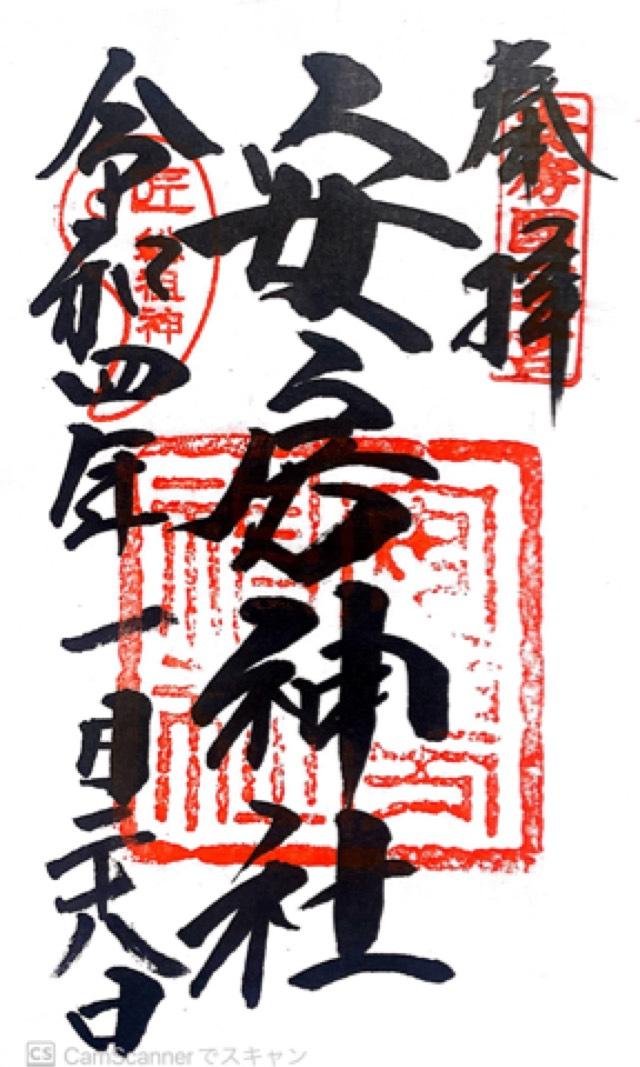

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2017年11月13日 00:00

言い方は悪いが、下手な神社の拝殿よりもよっぽど立派な拝殿に驚いた。Σ(゚д゚;) 遥拝殿とは、書いて字の如く「遥か彼方から拝む為の建物」と言う意味で、つ まりは『わざわざ現地へ行って拝まずとも同様の効果を得られる建物』っと言う事なのだが…。 ここ鶴谷八幡宮から安房神社までは、距離にして約12km、車で道路が混んでいても30分も有れば到着出来る距離。 歩いても約3時間くらい?? 何でこんなに近くに『遥拝殿』があるのか不思議(^ω^;);););)💦 しかも、遥拝殿と言うのは普通はその大元の神社の方角を向いているのだが、こちらは安房神社の方角に向いていない!との情報あり((?・・)アレレ

★★★ 参拝日:2014年9月14日 11:25

鶴谷八幡宮の境内に鎮座

参拝日:2025年4月6日 14:03

★★★ 参拝日:2024年7月7日 10:32

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 千葉県館山市八幡68 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 安房 |

| アクセス | JR内房線館山 徒歩13分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0470-22-1258 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.awajinjya.org/ |

| 御祭神 | 主祭神の天太玉命(アメノフトダマノミコト)は、あらゆるモノを生み出す産業の神様。事業繁栄、商売繁盛、技術向上、学業向上などに特にご利益があると多くの企業や実業家などに評判です。 あふれる生命力を感じる場所 歴史も古く、力の強い神様が多くまつられている由緒ある神社なので、霊験や見所はたくさんありますが、境内左手の池のほとりにある御神木マキの木が特にパワースポットです。 夫婦円満の神様も 主祭神の妃、天比理刀咩命(アメノヒリトメノミコト)は、夫婦円満の神様です。恋愛成就、子宝・安産祈願、健康長寿のパワーも授けてもらえますよ。 |

| 創建・建立 | |

| 旧社格 | |

| 由来 | 神代 安房神社の創始は、今から2670年以上も前に遡り、神武天皇が初代の天皇として御即位になられた皇紀元年(西暦紀元前660年)と伝えられております。神武天皇の御命令を受けられた天富命(下の宮御祭神)は、肥沃な土地を求められ、最初は阿波国(現徳島県)に上陸、そこに麻や穀(カジ=紙などの原料)を植えられ、開拓を進められました。 その後、天富命御一行は更に肥沃な土地を求めて、阿波国に住む忌部氏の一部を引き連れて海路黒潮に乗り、房総半島南端に上陸され、ここにも麻や穀を植えられました。 この時、天富命は上陸地である布良浜の男神山・女神山という二つの山に、御自身の御先祖にあたる天太玉命と天比理刀咩命をお祭りされており、これが現在の安房神社の起源となります。 ■ 奈良時代 時代が下り養老元年(717年)になると、吾谷山(あづちやま)の麓である現在の場所に安房神社が遷座され、それに伴い、天富命と天忍日命をお祭りする「下の宮」の社殿も併せて造営されました。 ■ 平安時代 平安時代には、『延喜式』の「神名帳」に記載された式内社(しきないしゃ)となり、その中でも特に霊験著しい名神大社(みょうじんたいしゃ)として、国家から手厚い祭祀を受けておりました。またこの時代には、「安房国一之宮」としても、広く一般庶民からの崇敬も集めています。因みに現在においても、安房国の一之宮で有ることには変りありません。 ■ 近代・現代 明治時代になると、新たな社格制度が制定され、当社は「官幣大社」(かんぺいたいしゃ)という最高位の社格を賜り、昭和20年の大東亜戦争(太平洋戦争)終結まで、国家の管理下に置かれることとなっていました。 しかし終戦時に、GHQによる「神道指令」によって、当社を含め、それまでの社格制度は全て廃止されてしまいます。昭和21年には、戦後発足した神社本庁(じんじゃほんちょう=全国の大多数の神社を包括する団体)によって、神社の由緒や活動状況を考慮して、特に優れたお宮に定められる「別表神社」(べっぴょうじんじゃ)の指定を受けることとなりました。それ以降、氏子の皆様は勿論のこと、日本全国の多くの崇敬者の皆様に支えられて、現在に至っております。 |

| 神社・お寺情報 | 鶴谷八幡宮 境内にある、安房神社を“遥か彼方から拝む為の建物”。 |

| 例祭日 | 3~5月の1日月次祭 (つきなみさい) 毎月1日に、国家の安泰・皇室の繁栄・氏子崇敬者の健康と安全を祈願するための祭典。 4月上旬桜花祭 (おうかさい) 4月上旬の日曜日 桜の花を愛で、春の訪れを祝い国民の繁栄・発展・幸せを祈願する祭典。この頃、参道の桜が見頃。 5月10日下の宮祭 (しものみやさい) 下の宮(摂社)の例祭。ご祭神の天富命(アメノトミノミコト)・天忍日命(アメノオシヒノミコト)の為の祭典。ちょうどこの時期、境内全域は、色鮮やかな新緑に包まれます。 5月上旬御田植祭 (おたうえさい)御神饌田において、その年の豊作を祈願し、大神に捧げる御米(みけ)の為に、稲苗を植えつける神事。5月27日海軍落下傘部隊慰霊祭 戦前の海軍落下傘部隊の戦没者を慰霊する祭典。 御田植祭 6~8月の1日月次祭 (つきなみさい) 毎月1日に、国家の安泰・皇室の繁栄・氏子崇敬者の健康と安全を祈願するための祭典。 6月10日厳島社祭 (いつくしましゃさい) 厳島社(末社)の例祭。市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)を祀っています。上の宮の拝殿前に横たわっている巨大な海食岩にお祀りされていて、社殿を持たない独特な姿をしています。 6月30日夏越しの大祓式 (なごしのおおはらえしき) 6月に行なわれ、人が日常の中で知らず知らずに犯してしまう罪・穢れを祓い清め、災厄を避けるための祭典。当社総代によって、茅(ちがや)を編んで作られる「茅の輪」(ちのわ)が社務所前に設置されます。これを潜ることによって罪・穢れをお祓いし、心身を清らかにします。 夏越しの大祓式 大祓式で使われる茅の輪の由来は、遠い神代の昔、スサノオノミコトという神様が、旅の途中で蘇民将来(そみんしょうらい)・巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟達のうち、まずは裕福な巨旦に一夜の宿を乞いましたが、巨旦はこれを受け入れませんでした。次に蘇民のもとを訪れたところ、心の優しい蘇民は、貧しいながらも精一杯心づくしのもてなしをしてくれました。そのお礼としてスサノオノミコトは悪霊退散の「茅の輪」の作り方を蘇民に教え、これによってその年に流行した疫病から蘇民一家は免れることができたというお話です。安房神社でもその故事にちなんで、毎年6月に茅の輪を用意しています。 7月10日忌部塚祭 (いんべづかさい) 忌部塚とは、昭和7年に当社境内で発見された洞窟遺跡(千葉県指定史跡)からから出土した遺骨22体を、古代の房総半島の開拓に従事された、忌部一族の遠い先祖と仮託してお祭りした塚のことで、房総の発展・隆昌に御尽力された先人達の大功を偲び、報恩崇祖の誠を捧げる祭典。 忌部塚祭 8月10日例祭 (れいさい) 1年間の祭典の中で最も重要で、尚且つ盛大に執り行われる神事。神社本庁からの幣帛をお供えし、国家の安泰・皇室の弥栄・国民の安寧を祈ります。前日の8月9日には子供神輿、翌10日には安房神社神輿が出御し、2日間に亘って境内は大いに賑わいます。かつてはこの例祭時に近郷の九社 ( 洲宮神社・下立松原神社・布良崎神社・日吉神社・相浜神社・犬石神社・八坂神社・熊野神社・白浜神社 ) からの神輿が、安房神社に入祭しておりましたが、各神社とも神輿の担ぎ手である青年団の人手不足のため、現在では残念ながら行なわれておりません。 例祭 巫女による舞 9~11月の1日月次祭 (つきなみさい)毎月1日に、国家の安泰・皇室の繁栄・氏子崇敬者の健康と安全を祈願するための祭典。9月10日御仮屋祭 (おかりやさい) 御仮屋とは、元々神輿を奉安する場所で、その御仮屋の神々を祀る祭典。 9月中旬国司祭 (こくしさい) 敬老の日の前の日曜日 敬老の日前の土曜・日曜の2日間、安房国総社である鶴谷八幡宮では、安房神社を含めた11基の神輿と5台の山車が集結する勇壮な「安房国司祭」(通称:やわたんまち)が行なわれますが、これに合わせて2日目の午前10時半に八幡宮境内に建つ安房神社遥拝殿において行なわれるのが、当社の「国司祭」です。安房国司祭の起源は、養老2年(718年)にまでさかのぼり、安房国の国司(こくし=朝廷から派遣された地方官)が、当時三芳村に鎮座していた総社に近郷5社の神々をお祭りし、国の平安と五穀豊穣を祈ったことに由来しております。平成16年には、千葉県指定無形民俗文化財にも選定され、翌17年にはそれまで9月14日と15日に行われていた祭典日が、敬老の日の前の土曜・日曜に変更されました。 国司祭 現在の国司祭では・・・ ①安房神社 ②鶴谷八幡宮 ③洲宮神社 ④下立松原神社 ⑤手力雄神社 ⑥山宮神社 ⑦山荻神社 ⑧莫越山神社 ⑨木幡神社 ⑩高皇産霊神社 ⑪子安神社 の神輿11基と、①新宿・神明神社 ②六軒町・諏訪神社 ③神明町・神明神社 ④三軒町・神明神社 ⑤南町・蛭子神社 の山車5台が出祭します。 国司祭に参加する全ての神輿は、担ぐための棒を縦に2本通しただけの「二点棒」と呼ばれる造りをしており「もみ」「さし」と呼ばれる独特の神輿振りを行なうことを特徴とします。「もみ」とは神輿を左右に大きく振ることで、「さし」とは神輿を高々と差し上げることです。この2つが担ぎ手にとって最大の見せ場となります。 9月27日琴平社祭 (ことひらしゃさい)琴平社の例祭。ご祭神の大物主神の祭典。 10月10日館砲三期会慰霊祭戦前の館山砲兵科第三期会の戦没者を慰霊する祭典。 10月上旬抜穂祭 (ぬいぼさい)神田において、稲刈りの感謝を神々へささげる祭典。 抜穂祭 11月23日新嘗祭 (にいなめさい)新嘗祭は元々「日本書紀」に書かれた故事に起源があるお祭りで、高天原で栽培されていた稲穂の種が皇御孫命(すめみまのみこと)によって、初めてわが国にもたらされました。その御神恩に感謝する祭りとして、天皇陛下御自らが、五穀豊穣を神々にご奉告され、全国の神社でも、同じく神々へ感謝する祭典として、普及しています。 11月下旬新穀感謝祭 (しんこくかんしゃさい)今年の収穫を神々に感謝し、新穀をご神前に献する祭典。 新穀感謝祭 12月と2月の1日月次祭 (つきなみさい)元日を除き、毎月1日に、国家の安泰・皇室の繁栄・氏子崇敬者の健康と安全を祈願するための祭典。 12月26日神狩祭 (みかりさい) 下の宮御祭神・天富命は阿波国(現徳島県)に住んでいた忌部氏の一部を率いて、房総半島に上陸、開拓に従事されました。その途上で、野や山の獣が散々住民に危害を加え、田畑を荒らすなどして人々の生活を苦しめていたことから、天富命一行が、弓・矢を手にこれらの獣を駆逐したところ、住民は穏やかな生活を取り戻し、豊かな実りを得ることができるようになったと伝えられています。この大功を称え、父祖・先人達の開拓の苦労を偲ぶお祭として「神狩祭」と「有明祭」があります。 狩をする天富命一行 12月31日年越しの大祓式 (としこしのおおはらえしき) 6月と12月の晦日に行なわれ、人が日常の中で、知らず、知らずに、犯してしまう罪や穢れを祓い清め、災厄を避けるための祭典です。 12月31日除夜祭 (じょやさい) 大祓式と同様に、まずこの一年間の罪や穢れを祓い清め、次に、新たな一年をより良く迎えるための祭典です。 1月1日歳旦祭 (さいたんさい)一年の始めにあたって、天下泰平、国民豊楽、五穀豊穣を祈願し、多くの国民が新たな気持ちで、良き一年になるように、神々に見守って頂くための祭典です。 ※(正月期間中は大変混み合いますのでご注意下さい) 年越しの大祓式 1月4日有明祭 (ありあけさい) かつて、神狩祭から有明祭までの十日間、神職・総代は、神社に籠もって、外界との関わりを一切遮断し、厳重な精進潔斎の日々を送りました。食事は、忌火(いみび=清浄な火)によって作った塩なます・小豆御飯だけを食べ、氏子達もこの期間は、忌み籠もることを常としていました。そして、このお籠もり明けとなる有明祭では、通常の神饌の他に塩なます・小豆御飯、天富命一行が退治された、獣の舌を模った「舌餅(したもち)」がお供えされます。 手前左から塩なます・舌餅・小豆御飯 1月14日置炭神事 (おきずみしんじ) 1月14日夕刻、門松に使われた松材を薪として、浄火を焚いて粥を煮、燃え残った松材を12本取り出して、その焼き色によって1年間の天候を占う神事。 1月15日粥占神事 (かゆうらしんじ) 1月14日夕刻の置炭神事において、煮立てた粥の中に、すのこ状に編んだ12本の葦筒を沈めて、そのまま一晩放置する。翌15日朝に葦筒を取り出し、筒の中に入った粥の入り具合や、色つやによって、米・麦・小豆・大豆・芋など作物の豊凶を占う神事。 置炭神事・粥占神事 2月立春の日節分祭 (せつぶんさい) 節分とは、冬と春の季節の分かれ目に厄除け、招福を祈願する祭典です。 2月11日建国祭 (けんこくさい) 日本書紀に伝えられるとおり、初代神武天皇が橿原宮で、ご即位された、その日から日本国が正式に始まった事を祝い、感謝をささげるための祭典。 節分祭 2月17日祈年祭 (きねんさい) これから訪れる春に備え、その年の国家の繁栄、産業の発展、五穀豊穣を祈願する祭典で、宮中などでは、遠く飛鳥時代、天武天皇の御代には、すでに行われていた古い歴史の有る祭典の一つです。 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】安房之国 【 最終 更新日時】2025/04/12 22:25:52 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

稲荷神社

稲荷神社

青龍(田無神社)

青龍(田無神社)

稲荷神社(高石1丁目)

稲荷神社(高石1丁目)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース