みんなの御朱印

みんなの御朱印

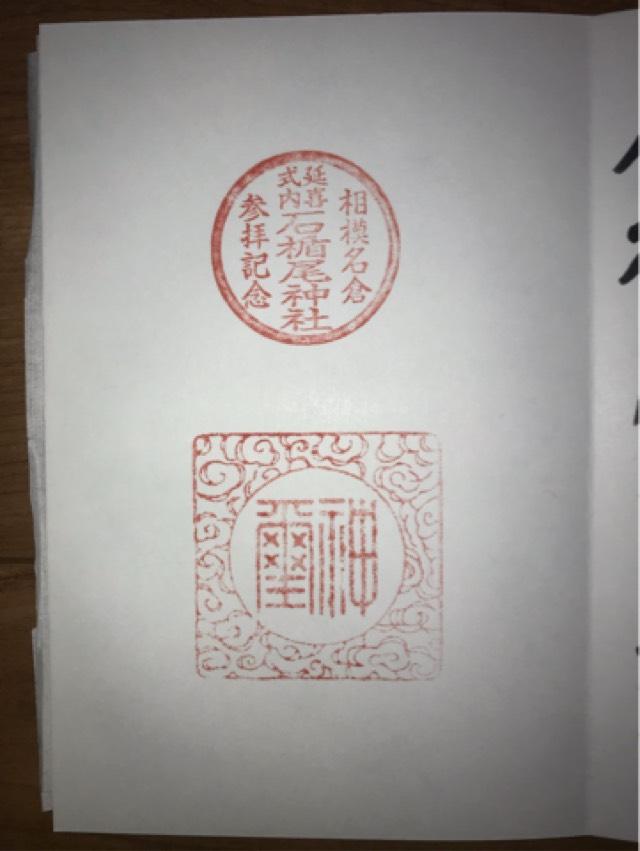

188

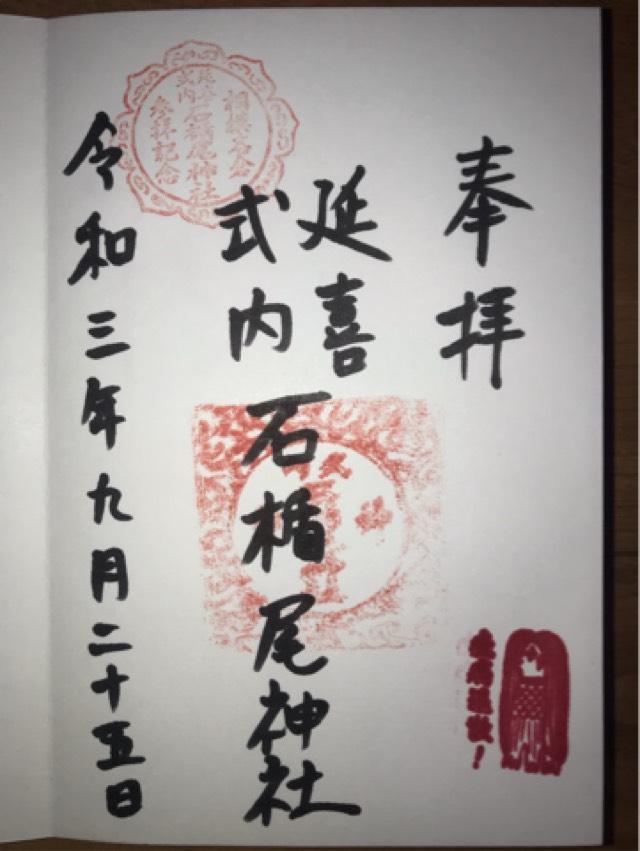

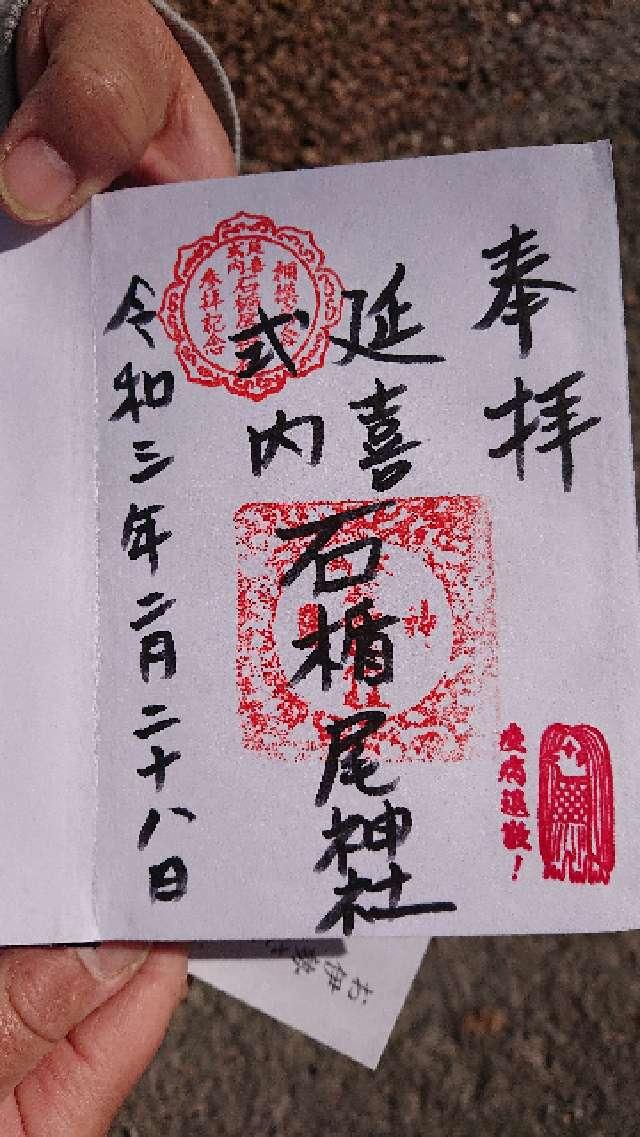

ぴよぴよさん

2021年9月25日 00:00

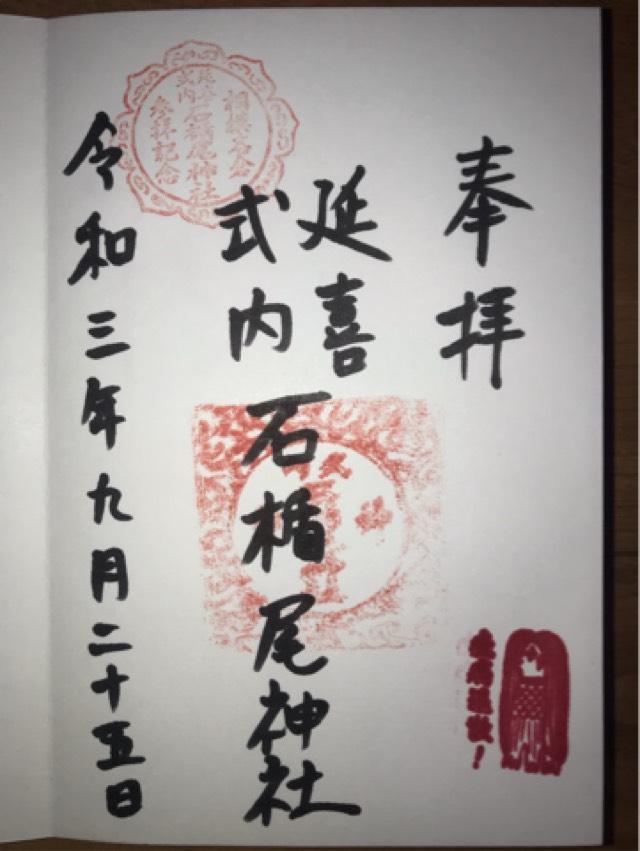

182

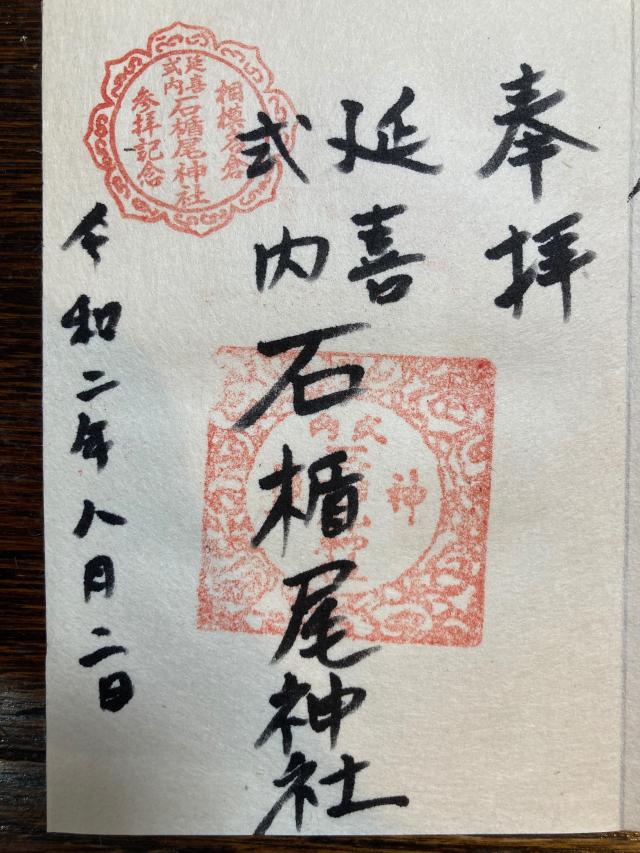

ぴよぴよさん

2021年9月25日 00:00

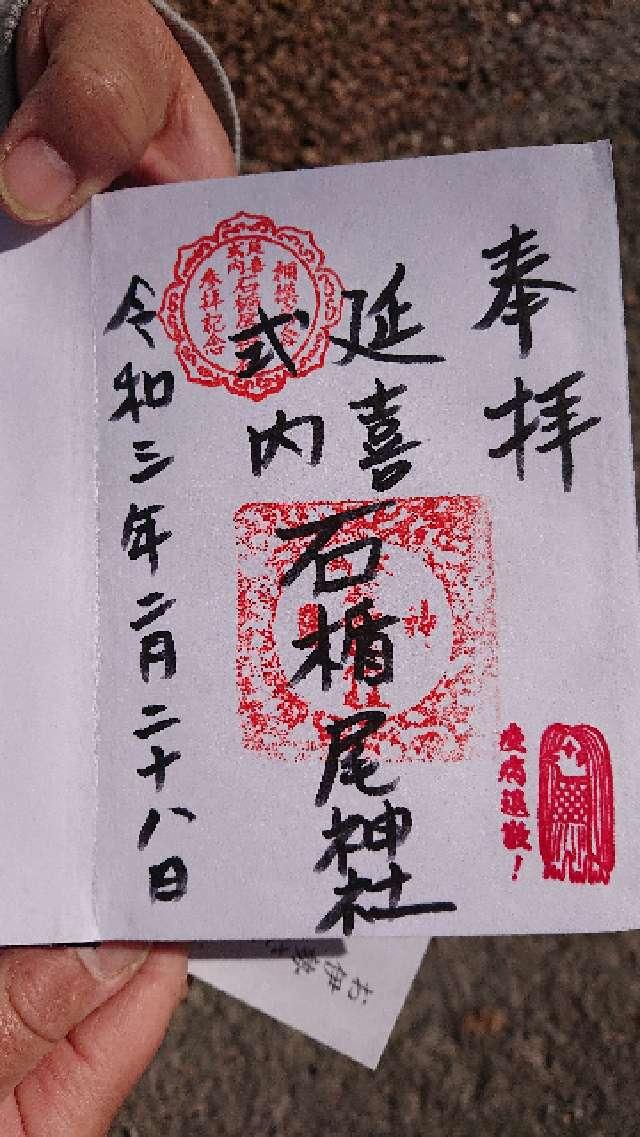

178

ハチロクおじさんさん

2021年2月28日 12:06

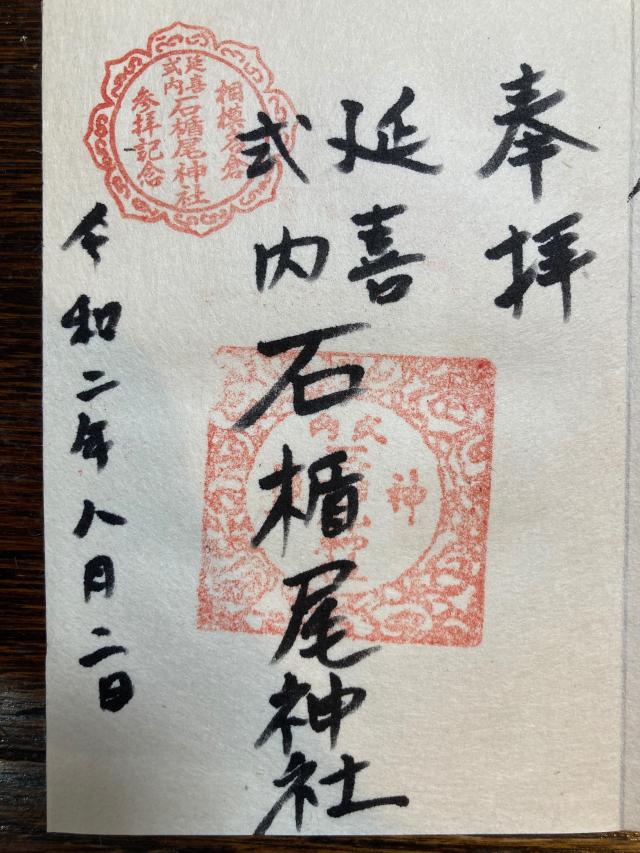

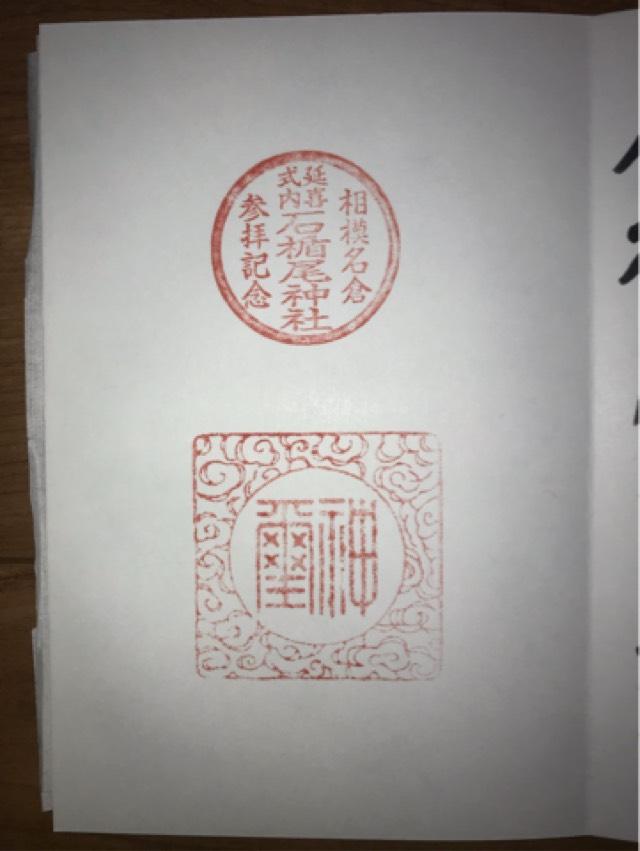

169

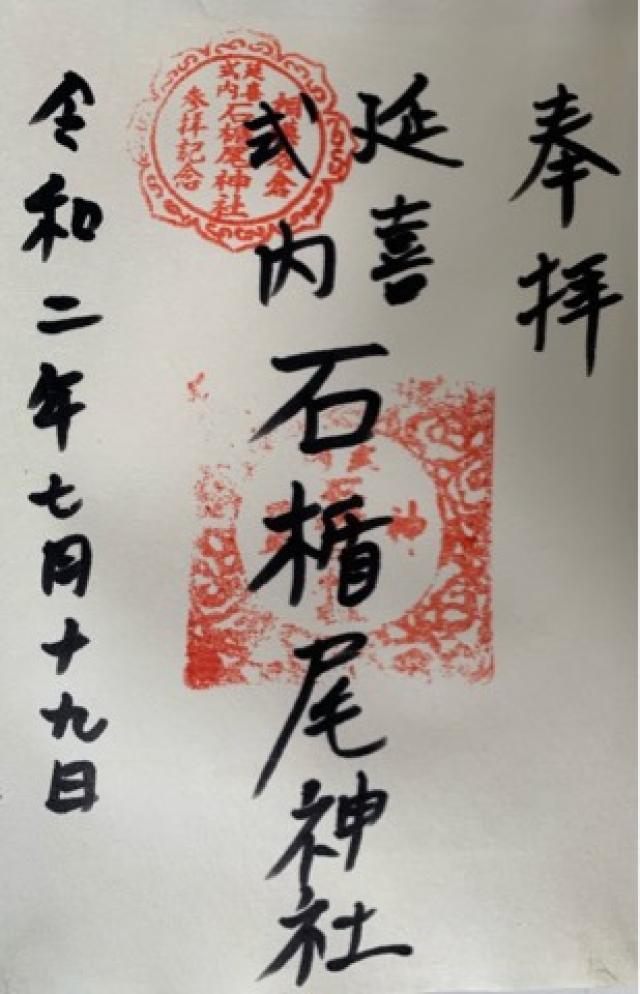

hotel Indiaさん

2020年8月2日 17:36

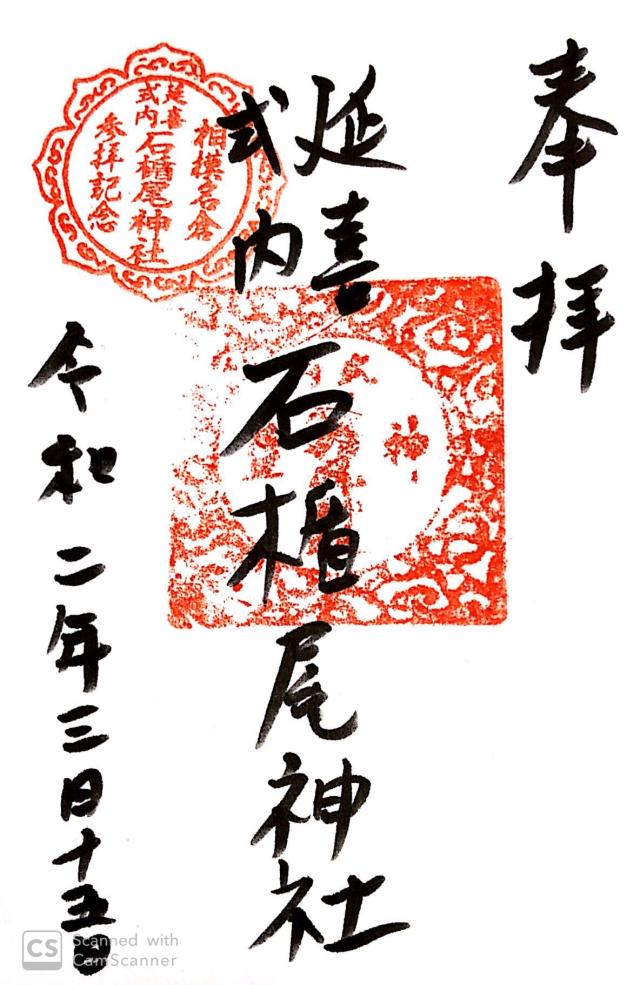

153

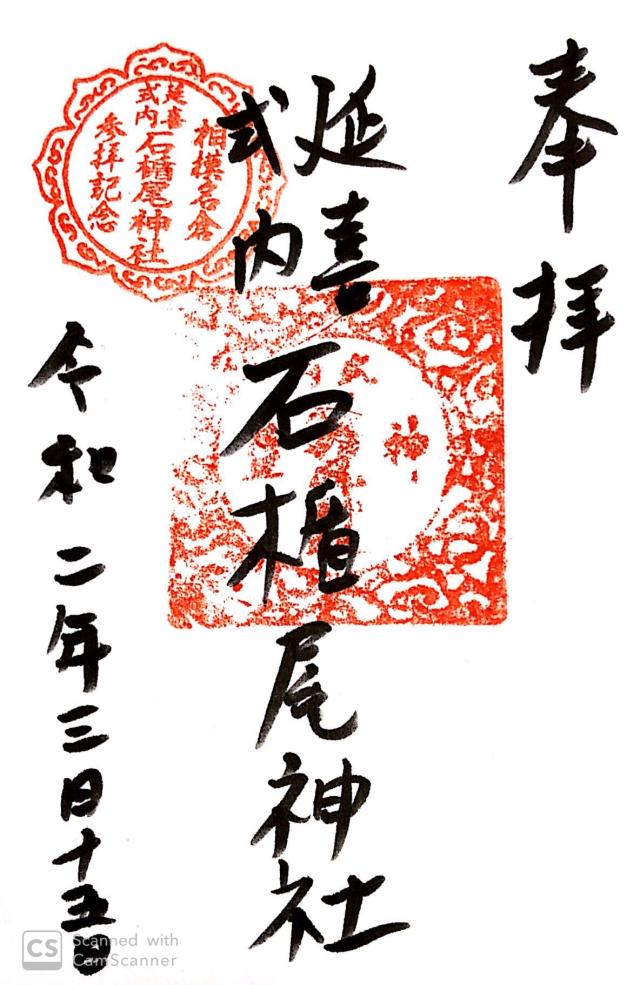

tsuさん

2020年7月19日 00:00

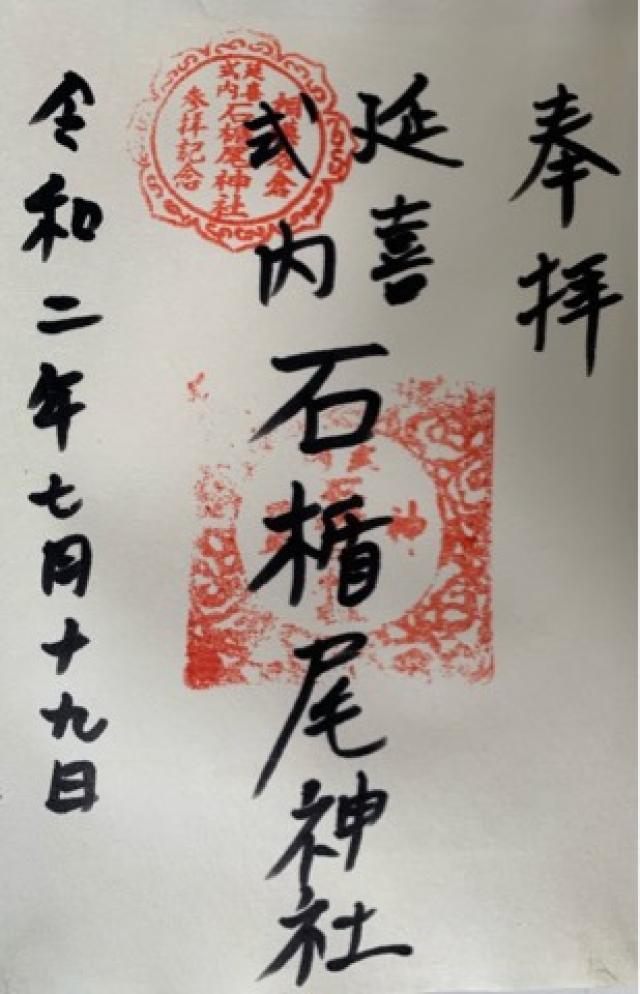

152

テルさん

2020年3月15日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

1

150

1

387

0

101

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

神奈川県相模原市緑区名倉4524 |

五畿八道

令制国 |

東海道 相模 |

| アクセス |

JR中央本線上野原 徒歩19分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

042-687-2928 |

| FAX番号 |

042-687-2928 |

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

石楯尾大神(いわたておのおおかみ)

産土神(うぶすなのかみ)

伊邪那基幹神(いざなきみのかみ)

高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

神皇産霊神(かみむすびのかみ)

天常立神(あめのとこだちのかみ)

国常立神(くにのとこたちのかみ)

天照座皇大神(あまてらしますすめおおみかみ)

大歳神(おおとしのかみ)

猿田彦神(さるたひこのかみ)

菊理姫神(きくりひめのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

守良親王(もりよししんのう)

その外多くの神々 |

| 創建・建立 |

不詳 |

| 旧社格 |

郷社 |

| 由来 |

【頒布リーフレット】生命の親神 總産土神 藤野町名倉鎮座 石楯尾神社

由緒

大事な事

1 神籬磐境

2 エボシ岩

3 国史所載社(文徳実録)

4 延喜式内社

5 総社

6 明治6年(1873年)よりの郷社

7 昭和43年(1968年)より神奈川県神社庁献幣使参向神社

この世のはじめ、天地創造の折に、神々が国の鎮めとなさっておくだりになった、天然の神籬磐境の「エボシ岩」を人々が尊んで、拝み仕えまつった祭政一致の生活の行なはれた所が京塚山の頂上にあった。

ここが富士神界(肉体ある人の世より前の霊体の神神の世)の中心地・高御座であった。(相模の国の奥津宮=総産土神)

このエボシ岩の脚部の岩盤が西にのびて地上に現れ出た所が石楯であり、ここが産土路にあたり(石楯が粘板岩でここが変成粘板岩)古代人が神を斎きまつった所・斎庭として人々の崇敬の中心となり、崇神天皇より古くから総産土神としてお社が設けられた様であり、高位の神々様が数多くお鎮り遊ばされて居り、応神天皇の御幸所で御造営があったとも伝えられ、文徳天皇天安元年5月丙辰(857年6月19日)・従五位下の神とし官社に預った事が文徳実録にある国史所載社で、だいご天皇の御代延喜の制では式内小社に列した延喜式内社で、安徳天皇寿永元年(1182年)には藤原左府広信が勅宣を蒙って再興し、大将軍源頼朝が祈願所として七つの大鳥居を建て、御黒印75石余を寄進し、後柏原天皇文龜3年(1503年)には関白殿下十六世後いん監物大夫陽近が勅使として、本殿並に拝殿、幣殿、玉籬、二天堂二王門、随神門75ヶ所、表僧坊16院末社7ヶ所を造り終えたと伝えられている。

奥三保18ヶ村川入郷7ヶ村都合25ヶ村の総社(山梨県に多くの氏子)として崇敬されてたが、三増合戦の禍を受け、東山天皇永録12年10月18日(1569年12月6日)、武田信玄のため社殿全部が烏有に帰して、古記録まで焼失してしまった事はまことに惜しい事であった。

後に再建されたが享保6年2月(1721年2~3月)、祝融に災され。

現在の社殿は、中御門天皇享保9年(1724年)に建築されたもので、光格天皇文化5年6年(1808~1809年)には神祗管領卜部朝臣より幣はくが献上してあり、明治6年(1873年)、社格制定に際し郷社に列し、明治44年(1911年)11月17日に末社が合併されたが、実態は境内移転だったので現在も境内神社として残ってる。

大正12年(1923年)2月5日、神奈川県告示第26号により、神饌幣はく料供進指定神社に指定され、第1回の例祭が関東大地震の9月1日であった。

天安元年5月(857年6月)に官社に預った日も地震の日であった事を考えると、何か天地の自然現象を司り給う大歳神の御鎮座と不思議な関連がある様に思はれてならない。

昭和20年(1945年)12月15日、神道指令により社格廃止となり、昭和20年12月28日、宗教法人令による神社宗教となり、神社本庁に所属し、昭和27年(1952年)12月22日宗教法人法の神社として登録を完了した。

昭和23年(1948年)1月24日、神奈川県神社献幣使参向神社に指定された。

これらの事を証明する様に、古代人の住居跡や、縄文時代草創期の1万年前のれき器(石器)・繩文土器・彌生土器も出土して居り、甲相(山梨県と神奈川県)開発の文化の中心地としての総産土神の御加護の証明もあり、往古より河内・野崎・倉田・和智・宮野・中村・鈴木・浜名・山崎・森久保等の諸氏が広い地域に居住して、ずっと栄えて来た様である。

各氏の居住地には必ず小氏神をまつり、敬神崇祖により世の平安を祈りつづけた様である。 |

| 神社・お寺情報 |

延喜式内 相模十三社の一社 |

| 例祭日 |

8月26日 例祭 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】まっきー

【

最終

更新日時】2026/01/02 12:26:28

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

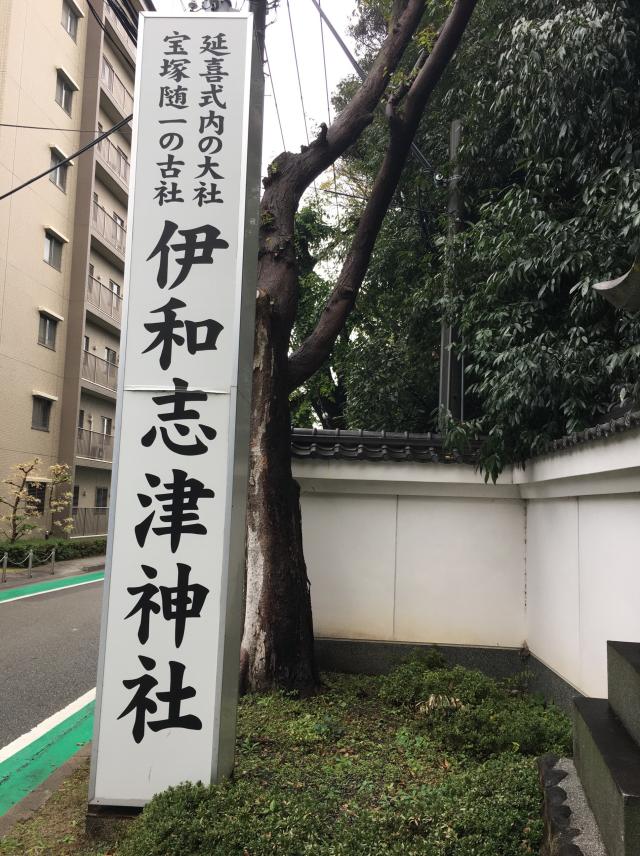

伊和志津神社

伊和志津神社

菅生神社

菅生神社

蛍子神社

蛍子神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース