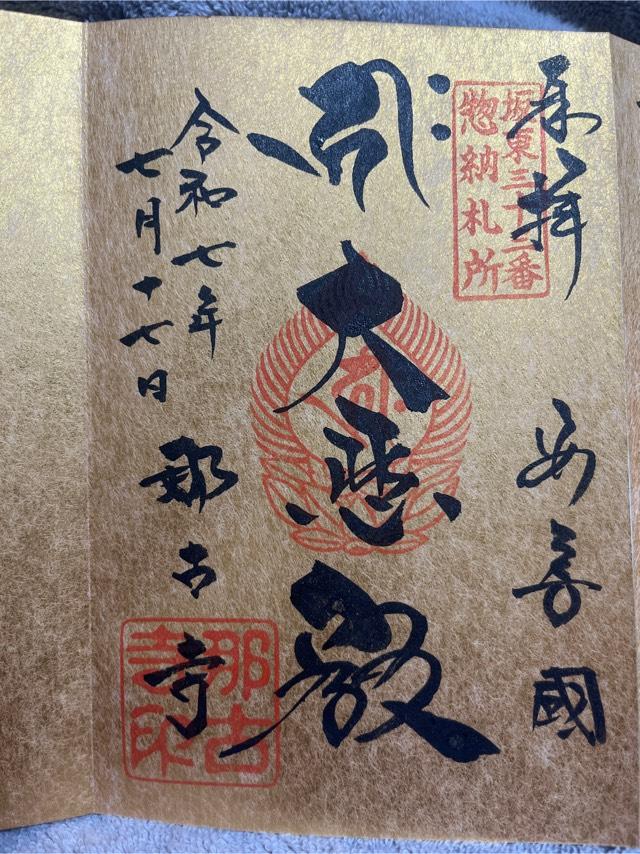

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2017年11月13日 00:00

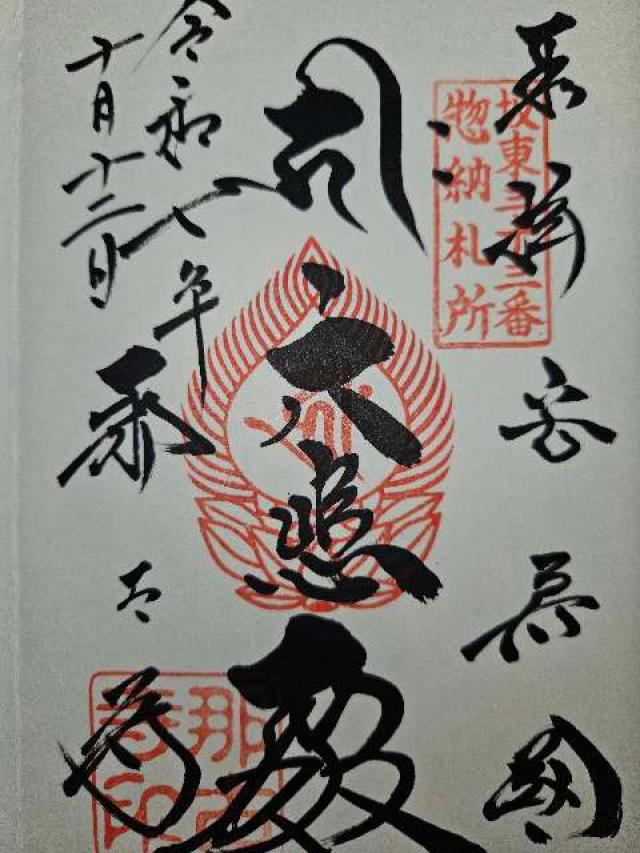

大体の場合、お寺の敷地内には墓所があるのが普通だが、このお寺さんには墓所が無い。何故か? 現在このお寺さんのある“那古地区”はその昔、“全てこのお寺の敷地”だった為、各地域毎に現在も残る集合墓所が、このお寺墓所だった。故に現在の境内には墓所が無いのだ と、御朱印を書きながらお坊さんが教えてくれた。 また、『祭り』と言えば神社が主体のものが多く一般的だが、千葉県内でお寺さんが主導する『祭り』を行うのは、当 那古寺と成田山新勝寺の二寺のみ!って事も教えて頂いた*\(^o^)/*

★★★★★ 参拝日:2018年9月8日 00:00

★★★★ 参拝日:2017年11月25日 10:27

★★★ 参拝日:2014年9月14日 10:38

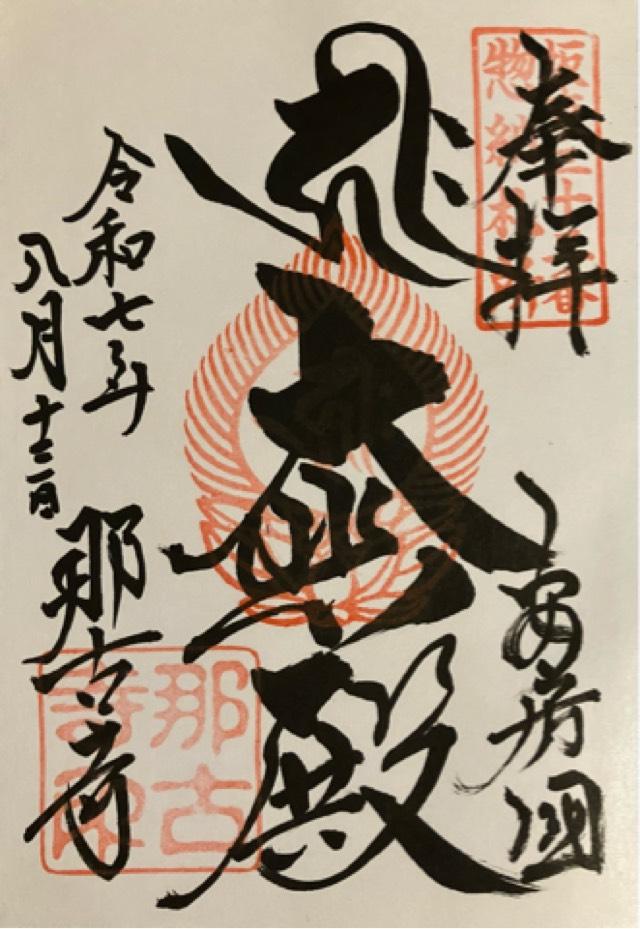

坂東三十三箇所第33番 安房国札三十四観音霊場第1番 関東八十八箇所第56番 【納経所】 たくさんのお守りやお札あり 御朱印:300円 駐車場あり 坂東結願寺なので、全部めぐり終わったらまた来たい。

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 千葉県館山市那古1125 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 安房 |

| アクセス | JR内房線那古船形 徒歩11分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0470-27-2444 |

| FAX番号 | 0470-27-6309 |

| 公式サイトURL | https://www.nagoji.com/ |

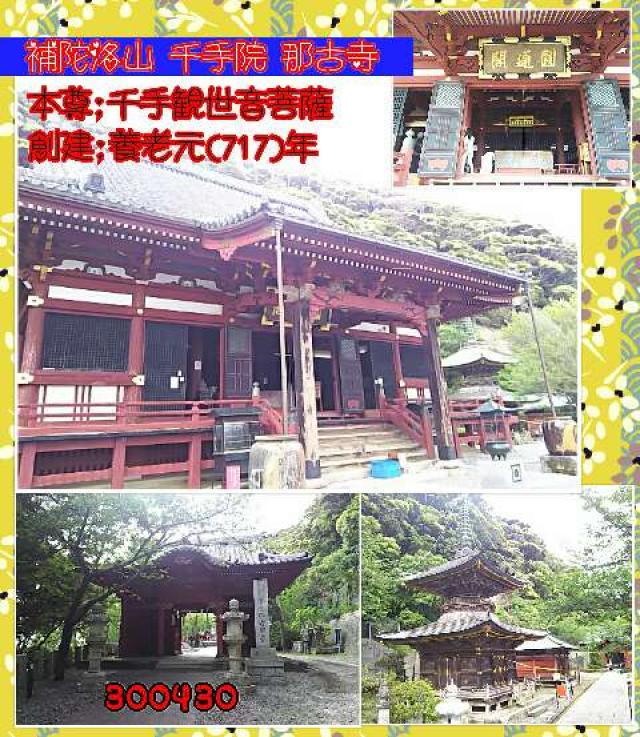

| 御本尊 | 千手観世音菩薩 |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 創建・建立 | 717年(養老元年) |

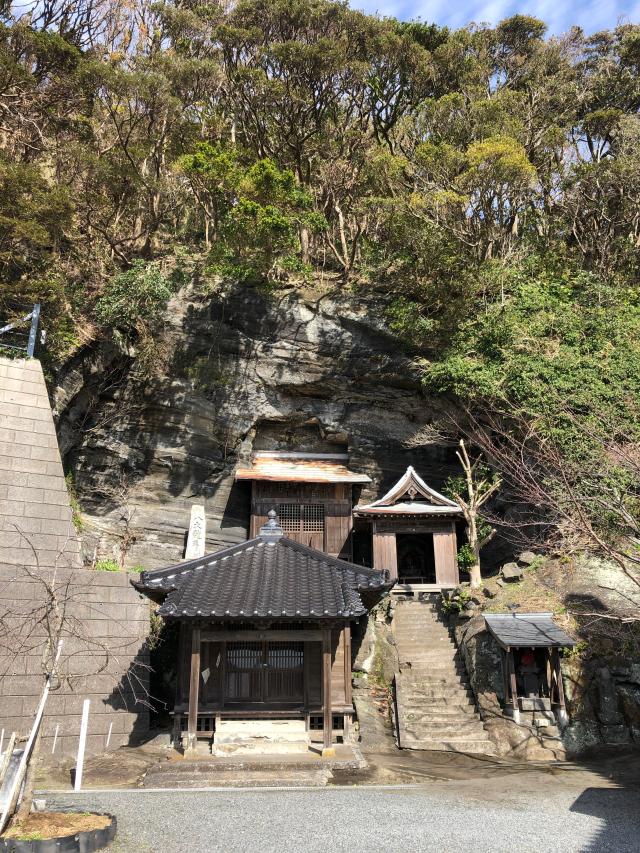

| 由来 | 千葉県館山市の那古にある、奈良時代創建の真言宗智山派の古刹。『那古寺縁起』によれば、717(養老元)年に行基が創建したとされ、かつては源頼朝、足利氏、里見氏らの信仰を集め、源頼朝が本尊の千手観音に帰依して七堂伽藍を建立したと伝えられている。江戸時代には、鶴岡八幡宮の別当を兼ねて隆盛した。

行基は、元正天皇の病気平癒を祈るため那古を訪れ、海中より上げた異木(いぼく)で千手観世音菩薩を彫り、安置・祈願したところ、無事、元正天皇の病は平癒し、天皇の勅によりこの那古寺が創建されたと伝えられる。 |

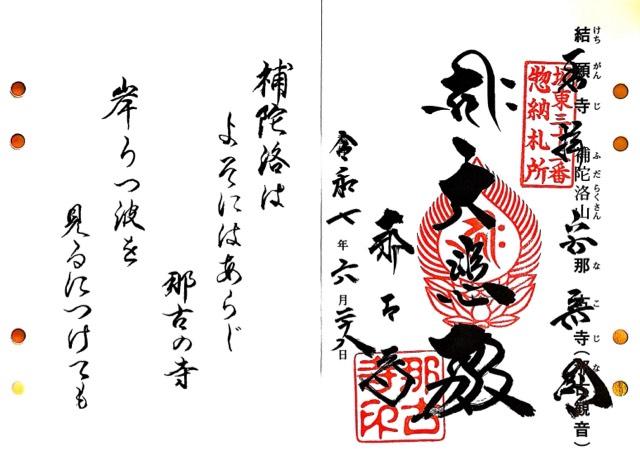

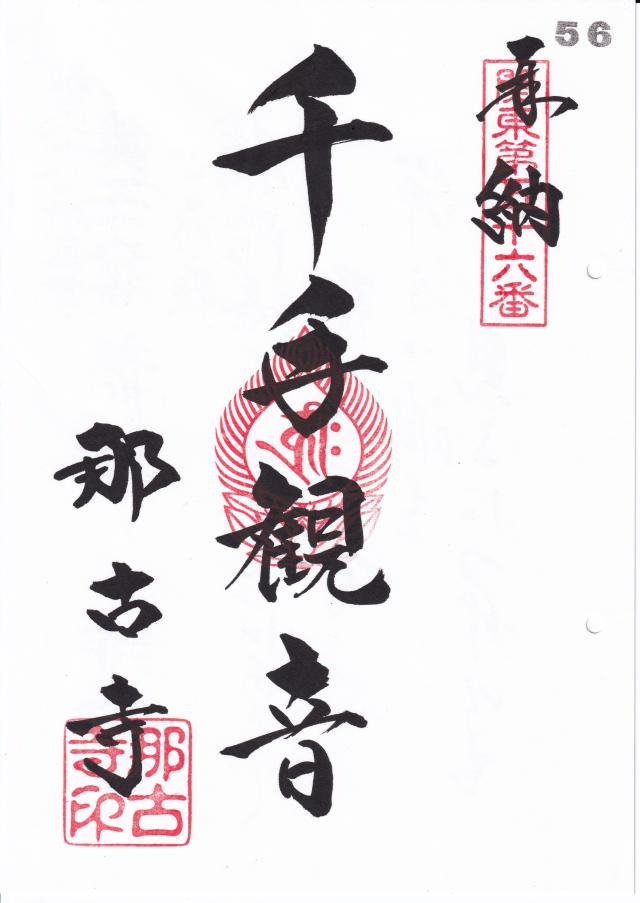

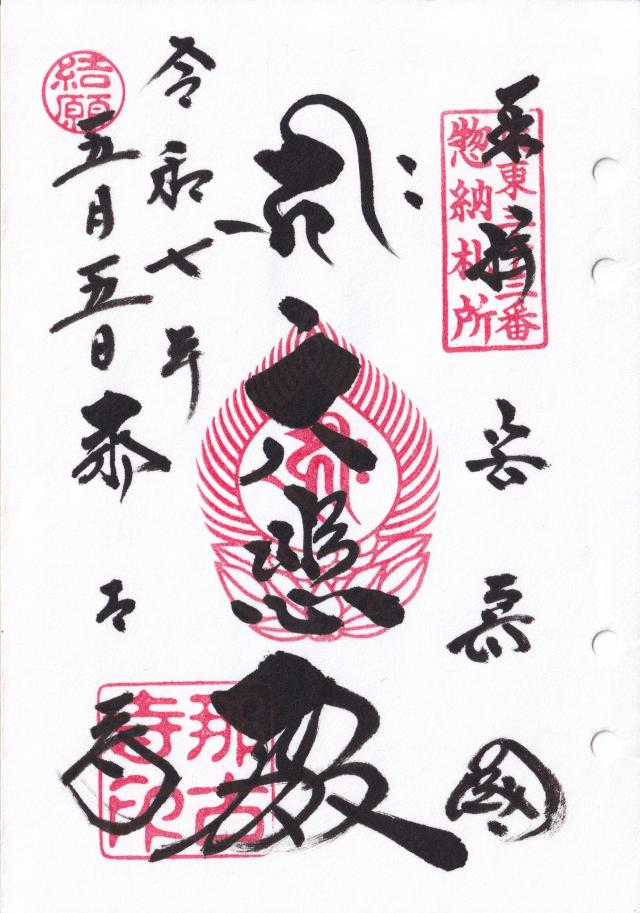

| 神社・お寺情報 | 別称:那古観音

札所:坂東三十三観音・第33番(結願寺) 安房三十四観音・第1番 安房三十四観音・第2.22番管理 関東八十八箇所・第56番 御詠歌:補陀洛は よそにはあらじ 那古の寺 岸うつ浪を 見るにつけても ※平成29年(2017年)に、開創1300年を迎えた。 境内掲示板 千葉県有形文化財(彫刻) 木造阿弥陀如来坐像 <県指定 昭和59(1984)年2月24日> 鎌倉時代 像高 140.3cm 境内本坊に安置される、像高140.3cmの半丈六仏です。 一木の割矧ぎで、内刳りがされています。台座はすべて江戸時代の後補です。 面長で背の高い上半身にくらべて、膝の張りが狭い印象がありますが、頬や体、両膝の肉付けには安定した趣があります。全体におだやかな起伏のある体を、平行で浅いひだを刻んだ衣で包んでおり、一見して平安時代の雰囲気があふれていますが、表情はかたく、明るさが消え、目などに強さがみられるところから、平安時代末期か遅くても鎌倉時代初めに制作されたことをうかがわせます。 胎内には元亨4年(1324)に、高橋景綱と平重行が檀那となって修理したことを示す 墨書銘があるほか、像底には元禄地震後の那古寺再建期にあたる明和4年(1767)の修理銘が残されています。 この鎌倉時代後期と江戸時代に行われた修理の際に、割り首が施されていた頭部が差し首状に改変され、彫眼であった両眼が玉眼状に改変されました。平成23年におきた 東日本大震災で頭部が落下し、過去の修理箇所の痛みも著しかったことから平成25年度に東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室による全解体修復が行われ、後世に改変された両眼などの修理痕を修繕しました。 令和5年9月まで多宝塔となりの阿弥陀堂に安置されていました。 参考文献「年報2013」 (東京藝術大学大学院 美術研究科 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室) 平成29年5月 館山市教育委員会 境内掲示板 千葉県有形文化財(建造物) 那古寺観音堂 附 厨子 <県指定:平成6(1994)年2月22日> 江戸時代(18世紀) 桁行5間(14.998m)、梁間5間(14.316m) 入母屋造、一重、向拝一間、桟瓦葺 那古寺観音堂は、千葉県を代表する江戸時代中期の寺院建築です。館山湾を見渡す那古山の中腹に建ち、海上の保安や航海の安全を祈る対象としても信仰され、「平成の大改修」にあわせて修理された本尊「木造千手観音立像」(館山市有形文化財)などが安置されています。 建築の時期は、今まで宝暦8(1758)年とされてきましたが、元禄16(1703)年の大地震で、那古寺の堂塔のすべてが倒壊した後、観音堂の再建は享保17(1732)年に完了していたことが、「平成の大改修」でわかりました。 間口5間、奥行5間のいわゆる五間堂で、正面に向拝があります。柱は、床から上は円柱ですが、床下は八角に面取りされています。また、屋根の切妻のところにある妻飾には邪鬼の彫物が彫られています。 観音堂内にある欄間彫刻の刻銘に、宝暦9(1759)年、江戸蔵前の札差大口屋平兵衛や、那古の釜屋太左衛門等によって奉納されたことが記されています。内陣中央の厨子は、棟札から天明元(1781)年の作であることがわかりました。軒下の斗組は、すべて龍鼻がつけられ、屋根は入母屋造りで、三方に唐破風をつけています。総ケヤキ作りで、素木の入念な作です。 平成20年3月 館山市教育委員会 境内掲示板 千葉県有形文化財(建造物) 那古寺多宝塔 附 木造宝塔 <県指定: 昭和40(1965)年4月27日> 宝暦11(1761)年 三間多宝塔、屋根銅板段葺 那古寺多宝塔は、塔の中心となる心柱にある墨書銘から、宝暦11(1761)年に建てられたことがわかります。県内の多宝塔は、南房総市石堂寺と那古寺の2例しかないため、江戸時代中期の那古寺多宝塔は、室町時代末期の石堂寺多宝塔(重要文化財)と比較して、建築技術の推移を知る上でも貴重な建造物です。 三間多宝塔で、下層は方形、上層は円形です。その上に宝形造の屋根を置き、屋根の上に相輪をのせています。 下層の廻縁には高欄が付けられ、柱上を結び組物を支える台輪の上の斗組は二手先で、斗が前方に2つ出て桁を受けています。先端に、象鼻と呼ばれる彫刻をつけています。 この出組を用いて四方に屋根を葺き、その上に、方形の下層と円形の上層を結合する亀腹があります。この亀腹は、全国的に例が少ないクスの素木造です。上層の出組は四手先で、屋根の重さを受けるため、組物の途中に斜めに突き出して斗を押し上げる尾垂木には、江戸時代中期によくみられる龍鼻という彫刻をつけています。 本来は上部構造の重みを支えるものであった本蟇股に、装飾の動植物彫刻が施されている点などは、江戸時代の特色をあらわしています。また格天井裏の、緩やかに湾曲した装飾的な梁である虹梁の上に、方柱の心柱を建てていることや、通常は塔の心柱の周囲に配される4本の四天柱の前方2本が欠け、二天柱となっていることが、この多宝塔の特徴です。 四方にある入口は両開きの板戸で、内部中央の須弥壇に木造宝塔が据えられ、その後ろには火燈窓を付けた来迎壁があります。この木造宝塔は、多宝塔と同時期のもので、方形板葺、軸部は球形で四面を火燈形にくり抜き、内部に大日如来を安置しています。 この多宝塔は、元禄16(1703)年の元禄地震で、壊滅的な被害を受けた那古寺の再建に精力的に取り組んだ伊勢屋陣右衛門を願主に、府中(現在の南房総市)の上野庄右衛門、那古の加藤清兵衛など、地元の大工によって建てられたことが心柱にある墨書銘からわかり、地域の歴史を物語る資料としても貴重です。 平成20年3月 館山市教育委員会 境内掲示板 重要文化財(有形文化財・彫刻) 銅造千手観音立像 <国指定: 昭和59年(1984)6月6日 > 鎌倉時代 (13世紀) 像高 104.8cm 千手観音には、「十一面千手観音」「千手千眼観音」など、様々な呼び方があります。本来は千本の手を備えていますが、一般的な千手観音像は、頭上に11面の顔をいただき、胸前で合掌する2本の手を除いた40本の手で省略された形であらわされます。1本の手で25の世界の老若男女を救う、つまり40×25=1000であると説明されています。 この像は、本尊と同じ千手観音菩薩像ですが銅造です。頭上に11面の顔をいただき、42の手を持っています。頭部から躯幹は一度に鋳造され、胸前の合掌手と腹前で組み合わせている宝鉢手は別に鋳造し、肩の部分で取り付けられています。 左右の手は、前6手、中7手、後6手と3段にわかれ、前後の手を中段に釘で止め、中段を体部に差し込んでいます。鋳上がりは優れ、一部に当初の鍍金が残っています。 髪は一本一本毛筋を立て、写実的な描写がなされています。また、その引き締まった体部の肉取りや、にぎやかな衣文の構成などから、鎌倉初期の慶派に学んだ、鎌倉中期の仏師の作であると考えられています。13世紀前半に制作された県下を代表する金銅仏の優品です。 右脇手前列の接合部には、願主のものと思われる「平胤時」という人名が刻まれています。これは『千葉大系図』に、源頼朝の御家人千葉常胤の孫とある千葉八郎胤時と考えられています。この人物は『吾妻鏡』嘉禎3年(1237)4月19日条から、宝治元年(1247)5月14日条にかけて、9回にわたり将軍に供奉する騎馬の隋兵としてその名が見え、鎌倉時代中頃とされる像容とも合致します。東国武士の信仰による、確実な造像例としても貴重です。 平成20年3月 館山市教育委員会 境内掲示板 平安の女流歌人和泉式部の供養塚 和泉式部は平安中期の女流歌人で、大江雅致の女(むすめ)として生まれた。後に和泉守橘道貞と結婚して小式部内侍を生む。 このふたつの塚は、和泉式部と小式部内侍をまつるもので、江戸時代から二人の墓と伝えられている。 才色兼備の和泉式部は、自由奔放な恋愛をした女性としてイメージされたため、その生涯が伝説として語り伝えられ、日本全国に数多くの生誕地や墓がある。 昔日本には、和泉式部の伝記を語って歩く女性たちがいた。彼女たちが語る歌から、ここ那古にも和泉式部の伝説が根づいたのだろう。 和泉式部、生没年不詳。 境内掲示板 市指定天然記念物 那古山自然林 昭和四十五年二月二十日指定 境内の裏山は、県南で最も優れたスタジイの極相林である。それは、スタジイの老木と若木とが自然に入れ代わり、長い間この状態が続く林である。 この林は、ヒメユズリハ・ヤブニッケイ・タブノキ・モチノキ・ヤブツバキなどの高木が混生し、その下にはイヌビワ・ヤツデなどの低木が生えている。 これは、この山が信仰の厚い寺域であることと、急斜面で立入りが困難であることの条件とが相まって、自然林がそのまま保存されたのである。 市指定天然記念物 那古寺の大蘇鉄 昭和四十五年二月二十日指定 市内一のソテツの大樹である。幹は根本近くで十二本に枝分かれし、樹高は六メートルに達している。樹齢は不詳、雌株である。石に、嘉永七年一カ長五郎奉納とあり、力士が奉納したものといわれている。 館山市教育委員会 平成三年三月 |

| 例祭日 | 元旦:新年祝祷護摩供法要 2月3日:節分会・星祭り 4月8日:仏生会・花まつり 7月18日:観音祭礼護摩供法要 8月9日:四万六千日 10月第4日曜日:施餓鬼会 大晦日:除夜の鐘 毎月18日:本尊観音縁日十時護摩供 |

| 神紋・寺紋 |  桔梗紋

桔梗紋

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】thonglor17 【 最終 更新日時】2025/05/17 09:57:12 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

劔靈大權現

劔靈大權現

両延神社

両延神社

野見宿禰神社

野見宿禰神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース