みんなの御朱印

みんなの御朱印

44

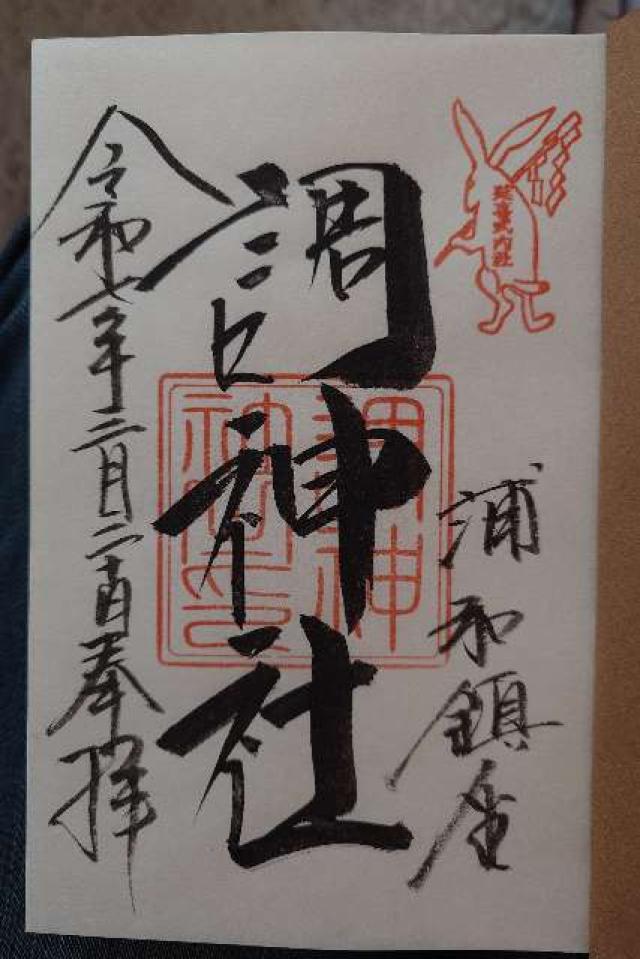

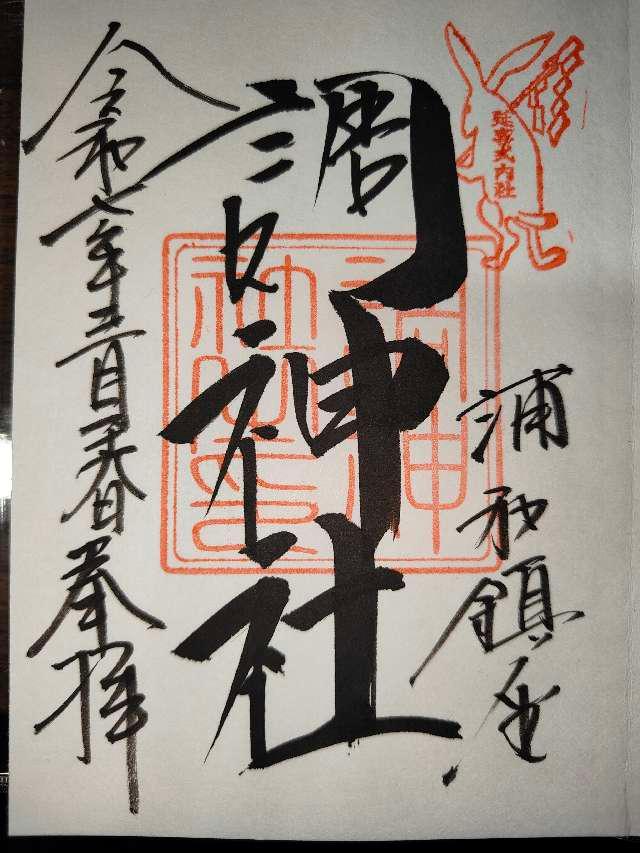

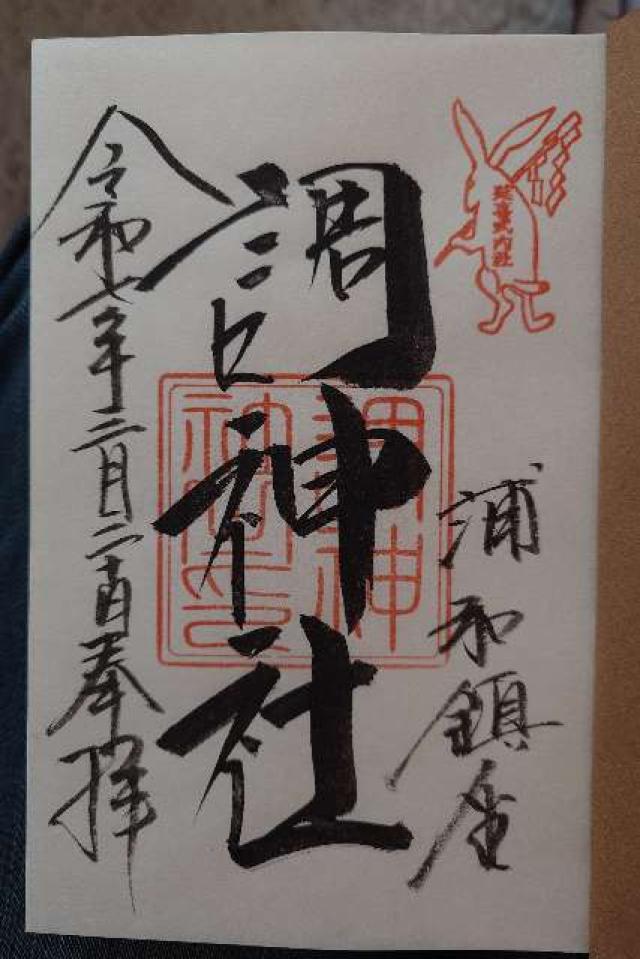

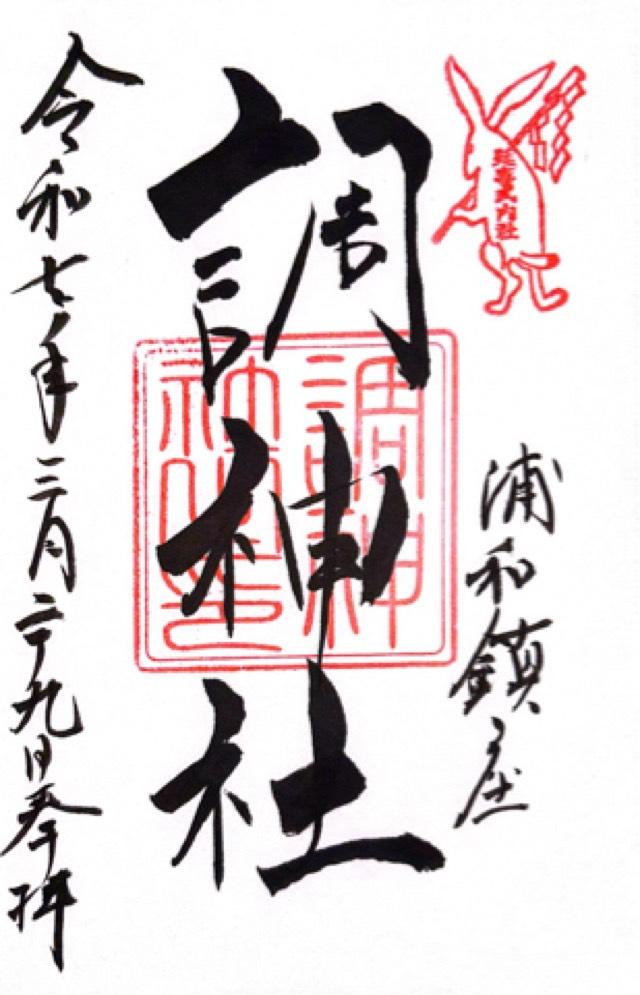

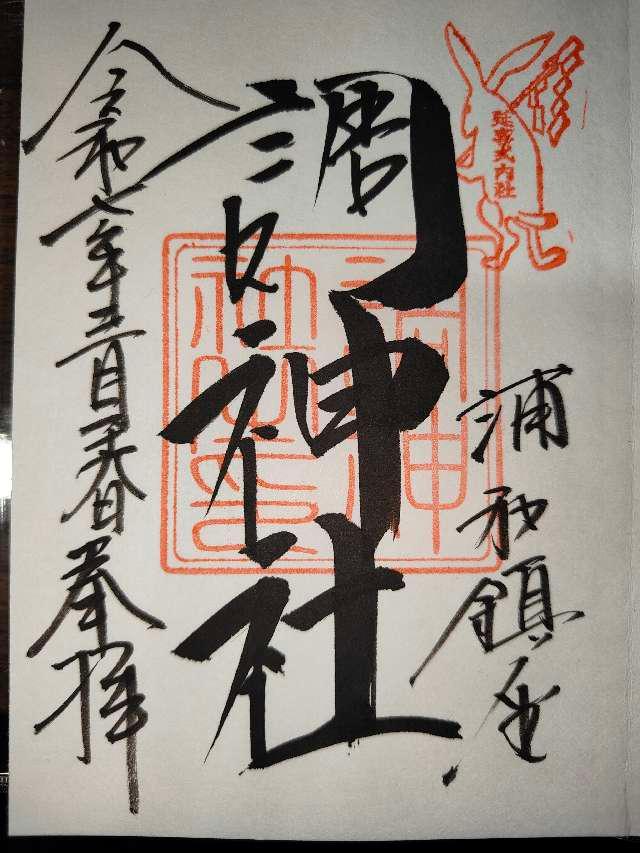

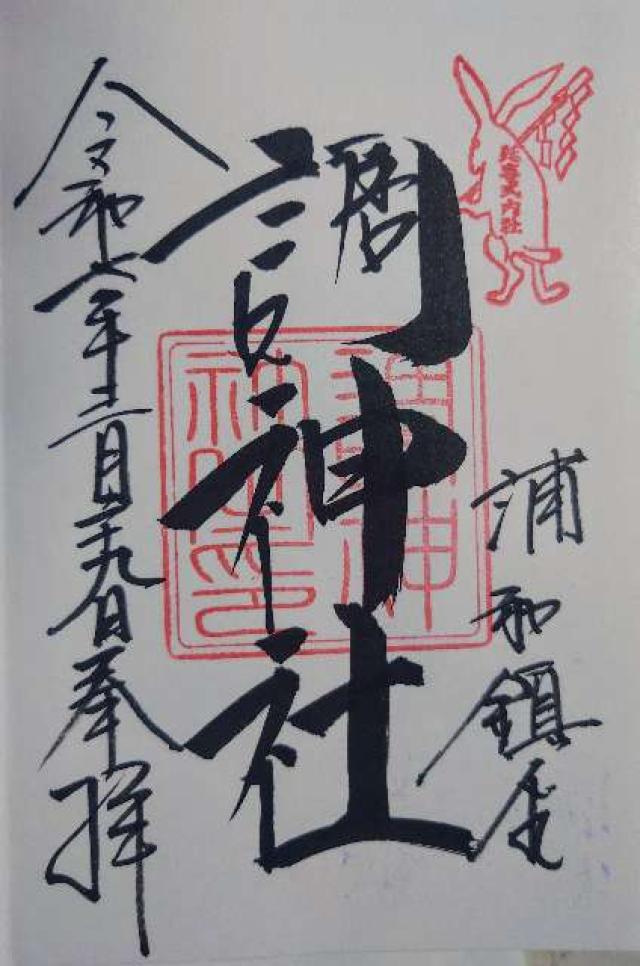

鬼軍曹ってゆーかさん

2025年3月30日 16:12

47

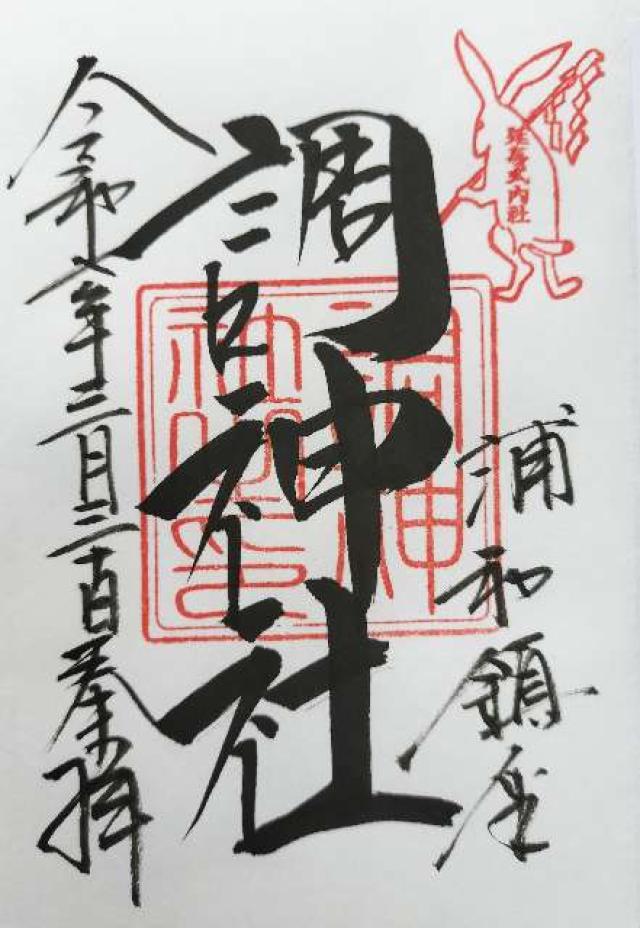

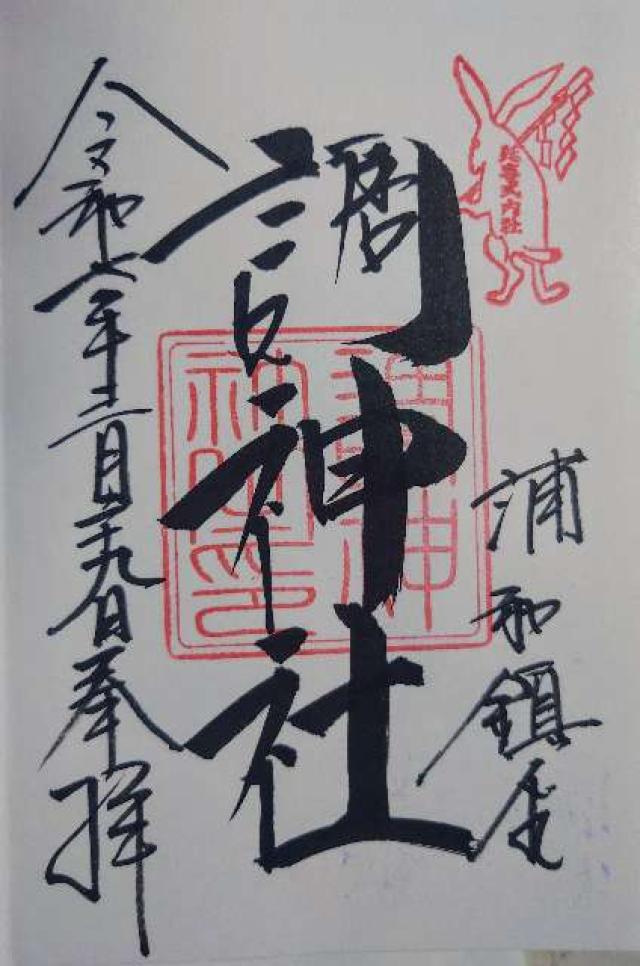

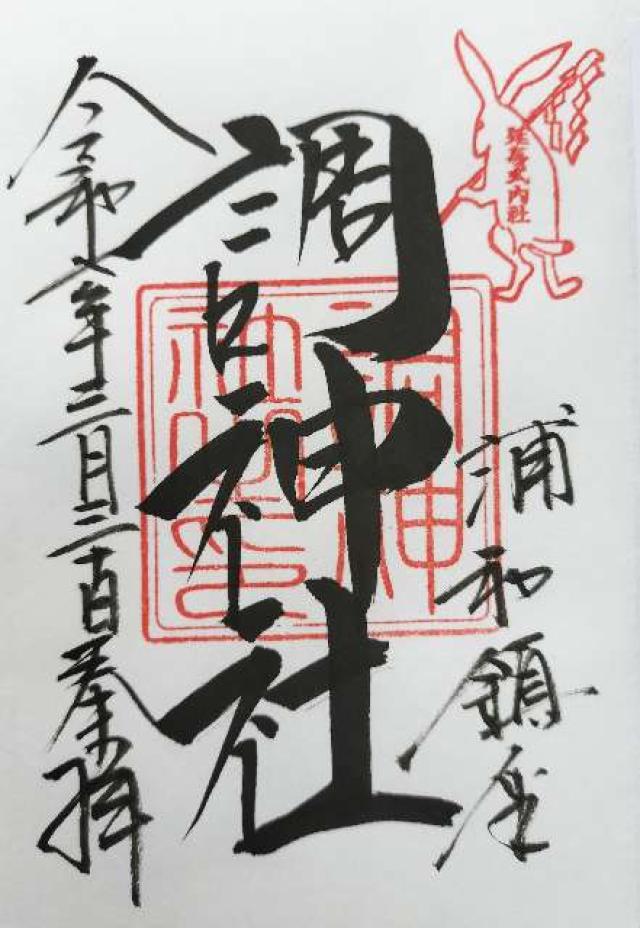

まかだまさん

2025年3月30日 15:49

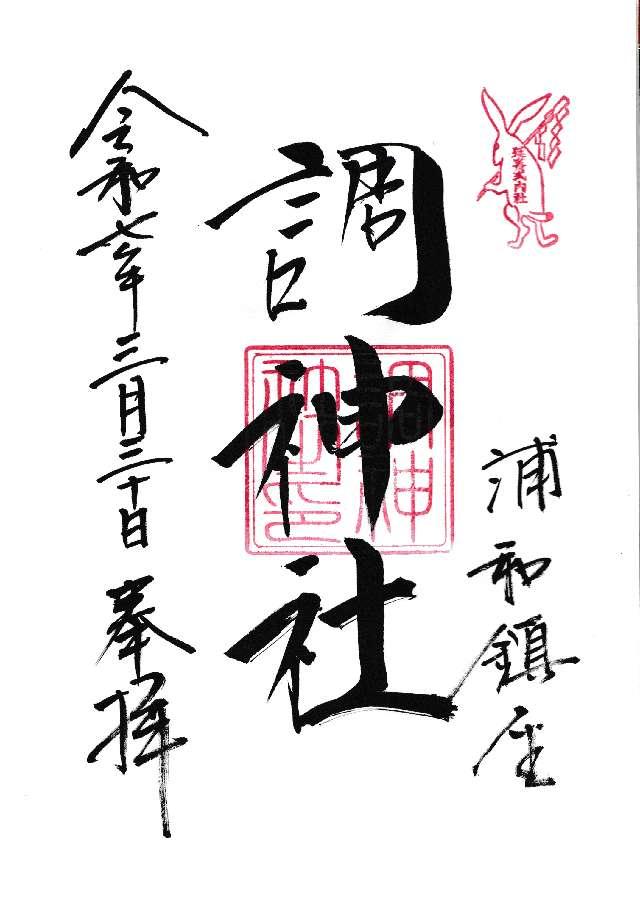

41

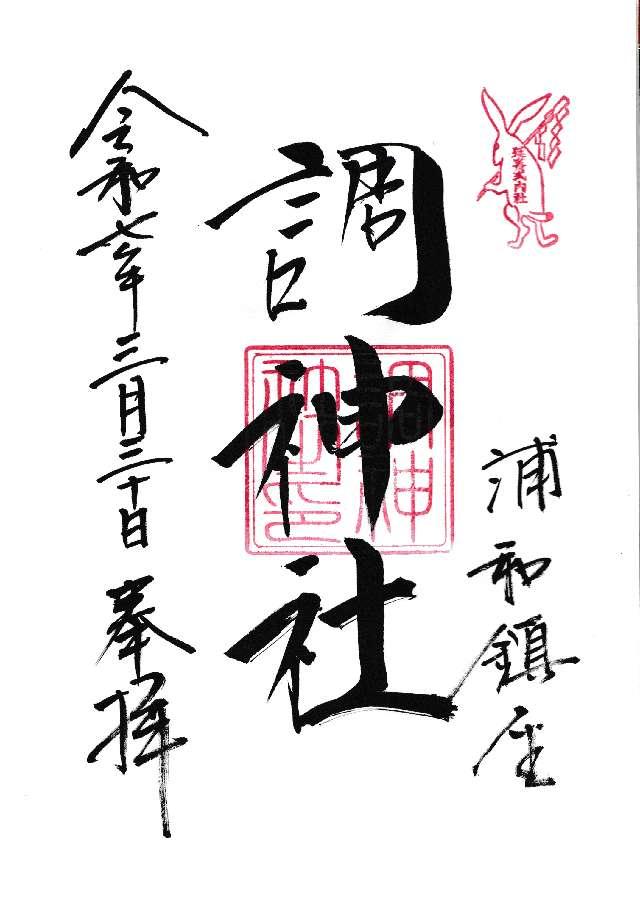

たけちゃ~ん⚾さん

2025年3月30日 00:00

42

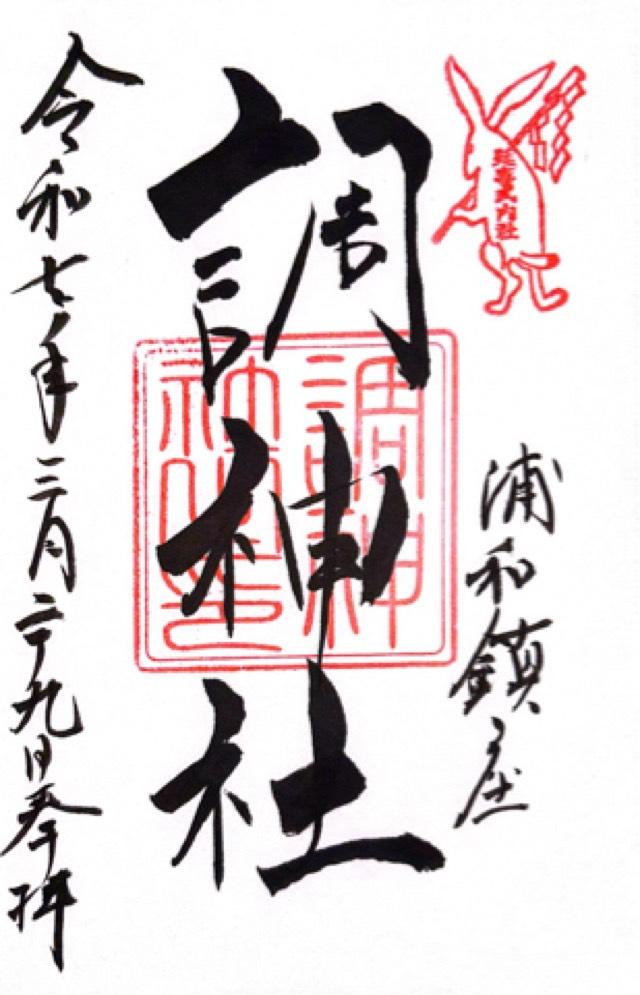

ソーマさん

2025年3月29日 16:45

36

パンパースさん

2025年3月29日 10:30

19

ふくまるさん

2025年3月29日 10:10

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

2

268

1

113

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-25 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

JR宇都宮線浦和 徒歩7分 |

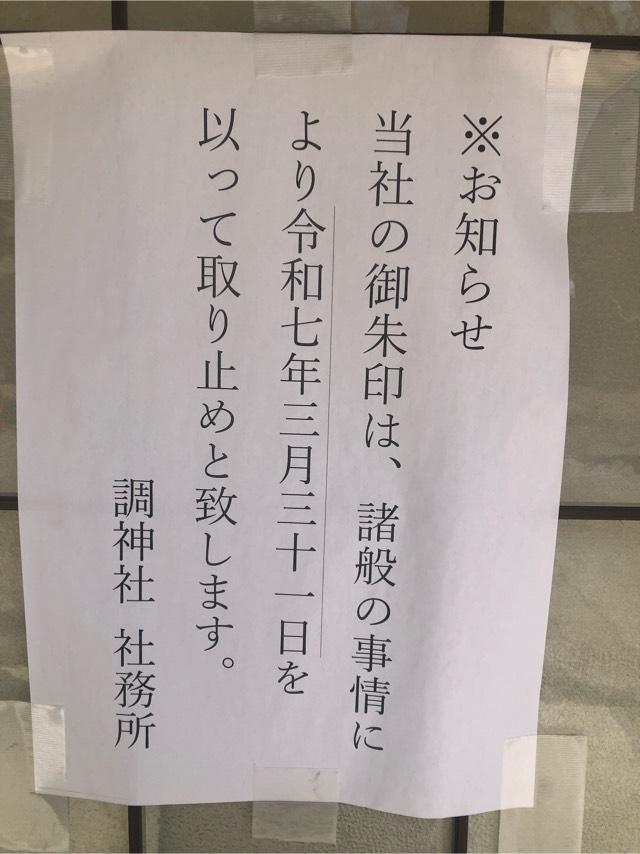

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

048-822-2254 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

豊宇気毘賣神(とようけひめのかみ)

素盞嗚尊(すさのおのみこと) |

| 創建・建立 |

開化天皇2年(紀元前156年) |

| 旧社格 |

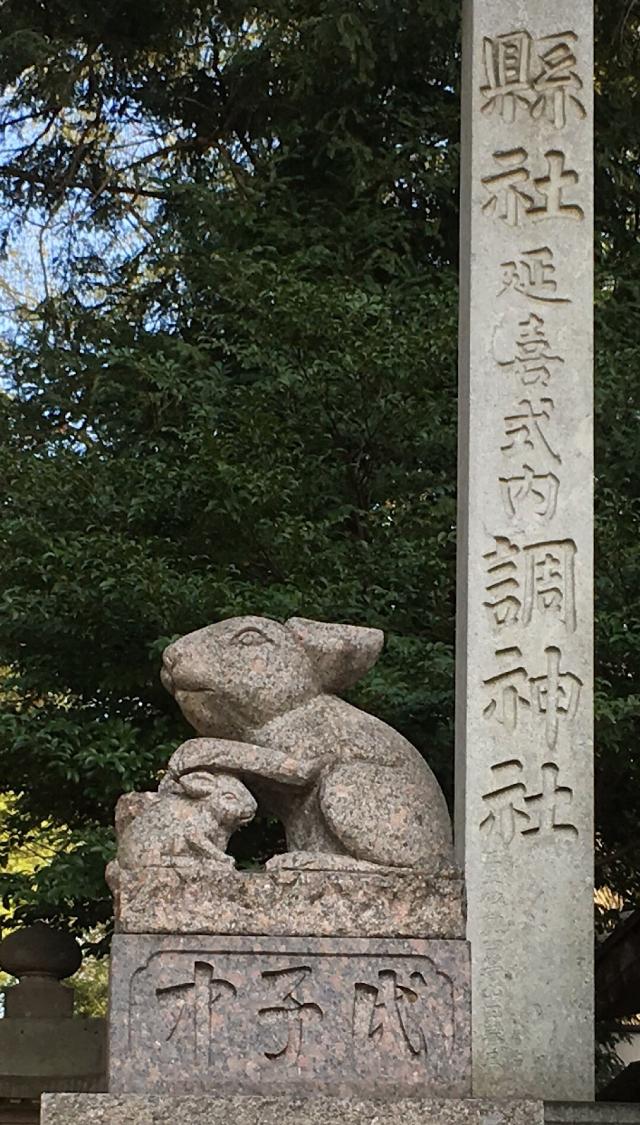

県社 |

| 由来 |

調神社は、「延喜式」にみられる古社で、地元では「つきのみや」と愛称されている。

「調宮縁起」によれば、第9代開化天皇の乙酉3月に所祭奉幣の社として創建され、第10代崇神天皇の勅命により、伊勢神宮斎主の倭姫命が参向し、清らかな当地を選び、神宮に献上する調物を納める御倉を建て、武総野(武蔵、上総・下総・安房、上野・下野)の初穂米・調の集納倉運搬所と定められた。

倭姫命の命により調物の運搬の妨げとなる鳥居や門が取り払われたと伝えられている。

社名の「調」が「月」と同じ読みから、月待信仰と結びつき、江戸時代には「月読社」とも呼ばれていたようである。月神の使いとされる兎の彫刻が旧本殿や現在の社殿に、狛犬の代わりに兎の石像が境内入口両側に、所々に兎が配されている。

新編武蔵風土記稿

足立郡岸村

調神社 社領七石ヲ賜フ當社ハ延喜式神名帳ニ足立郡調神社ト載ル所ナリト云サレト祭神等スヘテ傳フル處詳ナラス按ニ武藏風土記ニモ足立郡大調鄕或ハ大都幾調神社神田六十束二字田雅日本根子彥大日天皇乙酉三月所祭瀨織津比咩也有神部巫戶ト載タルモノ全ク當社ノ事ト見ユサレト此風土記ハ後人ノ擬書ナル由言傳レハ正シトモ言カタシ又土人ノ此邊ノ事跡ヲ記セシモノニ當社ハ日ノ神倉稻荷玉命ノ二座ヲ祭ル所ニシテ延元二年二月五日那賀郡廣木村吉原ノ城主色大興寺入道範行ト云シ人再興シテ神田五邑ヲ附セシナト載タレト此一色範行ト云モノ他ニ所見ナシコトニ延元ノ頃再興セシト云ルモ式社ノコトヲワキマヘサル書フリナリカタカタウケカタシ又云其後貞和觀應ノ頃兵火ニカヽリテ社頭破壞セシヲ康曆年中佐々木近江守持淸又再造セシカソレモ兩上杉戰爭ノ地トナリ次第ニ衰廢セシヲ小田原北條分國ノ時ニ再興アリシト記スサレトミナ左證トスヘキモノナシタトヘ證スヘキコトアリトモ是ヲ以テ式社ノ興廢ヲ知ルニハ足ヘカラス殊ニ別當寺ニテハ近キ頃マテ月輪ヲ祀リシ社トノミ傳ヘタレハ古ヲ知ラサルモノ附會セシナルヘシ調ノ字ノ訓月ニ同シケレハ後世月待ノ宮トシテ又愚民ノ信ヲ取ンカタメニカク唱ヘシナルヘシ今ヲ以テ考フルニ當社ノ外此郡中調神社ノ名殘ト覺シキモノ更ニナシ目擊スル所ヲ以テ古ヘヲ推ニハ足ラサレト社地ノサマイカニモ神サヒ數圍ノ樹木枯株ナトノトコセルヲ見レハ古社ナル事ハ論ナカルヘシ今ハ社人モ調ノ社トイヘハ恐ラクハ古ヘニ復セシナルヘシ

末社 石神社 稻荷ヲ合祀セシ 藏王社 是モ熊野ヲ合殿トス 稻荷社 第六天社

別當 月山寺 新義眞言宗浦和宿玉藏院末也本尊愛染ヲ安ス開山詳ナラス昔ハ福壽寺ニテ當社ヲ兼帶シ爰ニハ庵ヲ置テ守ラシメシヲ後年一寺トナシテ月山寺ト號スト云リ |

| 神社・お寺情報 |

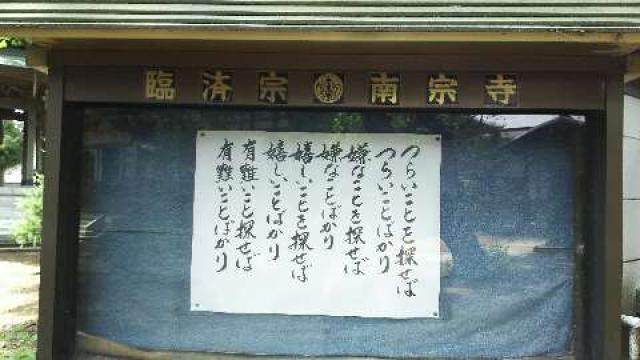

境内掲示板

調神社の文化財

調神社旧本殿(建造物)

昭和五十三年三月二十九日市指定

一間社流造り、屋根は銅板葺きである。向拝の軒は唐破風で、身舎桁行一・八〇メートル、梁間一・五〇メートル、これに奥行一・三〇メートルの向拝が付く。棟札により、享保十八年(一七三三)の建立であることが知られる。

扇面三十六歌仙絵(絵画)

昭和五十三年三月二十九日市指定

紙本墨書で、料紙は金地扇面であり、三六面中一八面が現存している。寛文九年(一六六九)、将軍安泰などのため、近習四名が奉納したものである。

神輿鳳凰(工芸品)

昭和五十三年三月二十九日市指定

神輿の頂につけられていた鳳凰で、鍍金した銅板で組み立てられている。高さ四ハ・五センチメートル、翼の広がり三六・五センチメートル、全体的に簡素であり、室町時代の作である。

調神社扁額(書跡)

昭和五十三年三月二十九日市指定

ケヤキ材で、たて九三・ニセンチメートル、横五七・一センチメートル。正面に楷書で「調神社」とある。金箔が押され、享和二年(一八〇三)に松平定信によって書かれたものである。

調宮縁起(古文書)

昭和五十三年三月二十九日市指定

紙本墨書。寛文八年(一六六八)九月、玉蔵院十二世寂堂が撰した。式内社である調神社の創建、祭神をはじめ、中世末期の荒廃、徳川家光の社領寄進等が記されている。

調神社の境内林(天然記念物)

昭和四十五年三月十日市指定

ケヤキやムクノキの大木を主とする、落葉広葉樹の古木林である。

昭和六十年十月

浦和市教育委員会

調神社

|

| 例祭日 |

7月20日 |

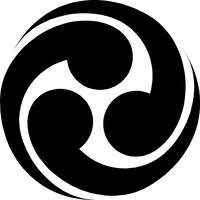

| 神紋・寺紋 |

細左三つ巴

細左三つ巴

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】まみむめも

【

最終

更新日時】2025/03/14 17:00:20

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

細左三つ巴

細左三つ巴

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

菅生神社

菅生神社

三輪神社

三輪神社

淡島神社

淡島神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース