みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

0

125

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県日高市横手509 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武池袋線武蔵横手 徒歩19分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

誉田別命、武御名方命 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

旧村社 |

| 由来 |

境内掲示板

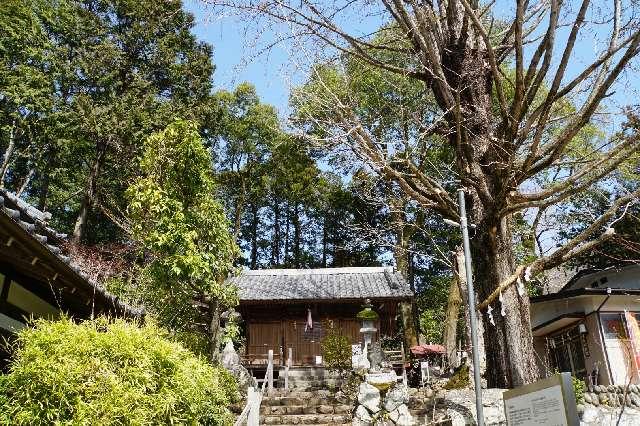

武幡横手神社

武幡横手神社は貞観12年(870)の創建と伝えられています。当初八播大神と称しました。貞治2年(1363)武御名方命を併祀して諏訪大明神と呼ばれるようになりましたが、明治元年(1868)に武幡横手神社と改めました。祭神に誉田別命、武御名方命を祀っています。

獅子舞 市指定文化財 無形民俗文化財

昭和57年12月8日指定

当社の例祭には、豊作祈願と安全祈願を込めた獅子舞が氏子により奉納されます。大正時代以前は9月15日に行われていましたが、秋蚕の最盛期と重なるために8月25日(現在は8月21日から27日までの土·日曜日)に変更されました。前日をソロイと言い、当社から村を廻りながら 龍泉寺へ行きます。当日はホンマチと言います。

獅子舞の所役は方燈、御幣、山伏(ほら吹き)、おかめ(天鈿女命)、天狗様(猿田彦命)、経楽子、導き、はい追い、雄獅子、雌獅子、雄獅子、歌謡い、笛吹きからなっています。

宮参り、雌獅子隠し、竿がかりの三つの場で構成され、太い竹竿を間に雄獅子が雌獅子を巡って激しく舞う「竿がかり」は一番の見せ場です。

平成17年2月

日高市教育委員会 |

| 神社・お寺情報 |

新編武藏風土記稿

高麗郡橫手村

諏訪社 村ノ鎭守ナリ 例祭七月二十六日 當社ニ藏スル棟札ニ奉造營武州高麗郡橫手村諏訪大明神大檀那大久保重兵衞殿小檀那山口若狹守于時慶長六年辛丑二月神主大野治郞トアリ 又刀一腰ヲ藏ム銘正恆長二尺五寸 是ハ村民半之丞カ先祖山口鄕左衞門ノ佩ルトコロナリシヲ當社ニ奉納ストイフ 神職ハ大野越後ナリ

拝殿掲示

横手の三義人頌徳記

明治元年三月三日前将軍徳川慶喜征討の大号令渙発せらるゝや、一橋家の旧臣小田井蔵太、渋沢成一郎、天野八郎、伴門五郎等は旧主の冤罪を闕下に訴えんとし、初の尊王恭順有志会を組織し、後、彰義隊を編成して上野寛永寺に拠れり。然るに渋沢成一郎は、小田井蔵太、天野八郎、伴門五郎等と方略の意見相合わず、仍ってこれと袂を別ち、従兄弟尾高惇忠、従弟渋沢平九郎等と相謀り同盟の士四百余人とともに新に振武軍を結成し、江戸の西郊田無村に屯集せり。

同年五月十五日官軍の総帥大村益次郎は彰義隊討伐の勅命を奉じ、三万の大軍を率い、彰義隊士三千人の立て籠る上野東叡山を攻撃し、僅か一日にしてこれを壊滅せしめたり。振武軍頭取渋沢成一郎は彰義隊の敗報を聞くや、麾下将士を引き具して急遽箱根ヶ崎に走り、次いで飯能に退き、羅漢山麓の古刹能仁寺を本陣とし、着々戦備を整えり。

官軍の軍監尾江四郎左衛門は、鹿児島、大村、佐賀、福岡、広島、鳥取、前橋、忍、川越等○藩の精鋭三千人を率い、五月二十二日丑の刻(午前二時)を期し、扇町屋、笠井河原、鹿山峠の二方面よりラッパを吹き鳴らし、大砲、鉄砲を以て一斉に攻撃を開始せり。

ここに於いて振武軍は渋沢平九郎等剛勇の士を前線に配置して防戦に努めしが、錦の御旗を掲げたる官軍は疾風枯葉を捲くの概を以てこれを撃破しつゝ進軍し、その日の夜半早くも飯能市中に突入し、翌二十三日丑の刻(午前二時)より智観寺、観音寺その他市内の各寺院に分屯せる振武軍将兵を逐次掃蕩し、引き続き辰の刻(午前八時)には本陣総攻撃を決行せり。

これに対し振武軍は、頭取渋沢成一郎、副頭取尾高惇忠、参謀渋沢平九郎を始め全将兵一丸となり、最後の孤塁を死守すべく奮戦せるも、衆寡敵せずその日午の刻(正午)本陣遂に砲火の為め火を発して陥落し、二日間に亘りし凄惨なる戦は終りを告げたり。世にこれを飯能戦争と称す。

この戦に於いて振武軍の将士は多く討死し、辛うじて逃れし者は百余人に過きざりき。参謀渋沢平九郎は重傷の身にも屈せず単身囲みを衝いて逃れ、顔振峠を越え、漸く黒山村に到りし時、待ち構えたる広島藩の兵士に包囲せられこれと決戦し、その三人を倒し、二人に重傷を負わせしも、進退ここに谷まり、路傍の巌上に於いて壮烈なる自刃を遂げたり。

頭取渋沢成一郎は本陣陥落と同時に血路を開き、中隊長二人兵士三人を従え愛馬に鞭打ち、武州高麗郡横手村に逃がれしが、川越城主松平周防守の家老谷口主水の率いる四百余人の官軍勢に砲撃せられ、その生命は正に風前の燈となれり。

偶々落武者の退路附近を通り掛かりし為め官軍勢に落武者と誤認せられ、大砲、鉄砲の乱射を浴びて落命せる横手村の住人大川戸重兵衛翁を介抱すべく駈け寄りし重兵衛翁の甥村役人大川戸延次郎翁と延次郎翁の從弟大川戸平五郎の二翁は渋沢成一郎の懇請を受くるや「徳川の落武者は悉く討ち取るべし」との官軍の厳命にも拘らず「窮鳥懐に入らば猟師もこれを撃たず」の古諺をそのまゝに、身命を賭して六人の落武者を助けんとし、前日まで降り続きたる五月雨の為め濁流渦を巻く高麗川の急流を背負いて北岸に渡り、大川戸延次郎翁の家に招じ、蚕室の奥に匿まい、酒食を供し、衣類を贈る等一家一門を挙げて歓待せり。

五月二十三日の深更渋沢成一郎等が官軍の包囲陣を脱し、秩父を経て上州方面に逃れんとするや、大川戸平五郎翁と須永多忠次翁の二翁は決死の覚悟にてこれを吾野宿まで東道せしところ、途中井上村の興徳寺前に於いて鉄砲を手にして厳戒中の見張人足百余人に遭遇し、生死の竿頭に立ちしが、その昔安宅の関に於ける武蔵坊弁慶を髣髴せしむる大川戸平五郎翁の機智策略と、関守富樫左衛門尉を想起せしむる井上村名主井上哲三翁の侠気勇断とにより、「官軍方の侍なり」と詐称して難関を突破し、渋沢主従の生命を全うせしめたり。

而し大川戸平五郎翁は、渋沢成一郎の懇請もだし難く、これと訣別の際生命の危険を承知の上にて渋沢主従の腰の大小を預かり、更に又吾野宿より帰宅の途中白子村に於いて、川越藩の家老谷口主水の警戒陣に阻止せられ、厳重なる詮議を受け頗る難儀せしも弁解之れ努め漸く通行を許さるる等、真に白刃の上を渡る思いをせるのみならす、落武者救助の為に当時の貨幣にて実に三十四円七十五銭の大金を費せしなり。

嗚呼若し三翁無かりせば渋沢成一郎以下六人の落人は定めし渋沢平九郎の末路の如き悲愴の最期を遂げしなるべし。源平の昔長田忠致は平家の恩賞に与からんとして大恩ある源義朝を謀殺し、藤原泰衡は一身保全の為めに父秀衡の遺言に背き天涯孤独の源義経を討滅せり。これ等の故事を懐う時、官軍重囲の中に在りて賊軍の大将とその部下を匿まい、酒食を供し、衣類を贈り、逃亡の道案内をし、腰の大小を預かり、剰え莫大なる金子を費す等身命を賭し、金銭を度外視して六人の落武者を助けたる横手の三義人大川戸延次郎翁、大川平五郎翁、須永多忠次翁こそ誠の勇者にして、義に厚き坂東健児の面目躍如たるものあり。日本男児の名に恥じざる者と謂うべし。

時恰も明治百年に際し、飯能戦争の往時を偲び、横手の三義人の義侠博愛美談を回顧し讃歎措く能わず、乃ちその事跡の梗概を録して陰徳を後世に伝えんとす。

昭和四十二年五月二十三日

埼王県飯能出納事務所長 高麗博茂撰

武幡横手神社宮司 高野英雄書 |

| 例祭日 |

8月25日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2024/01/13 21:08:54

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング 香取神宮(下総国一宮)

香取神宮(下総国一宮)

蛇窪神社(上神明天祖神社)

蛇窪神社(上神明天祖神社)

穴八幡宮

穴八幡宮

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース