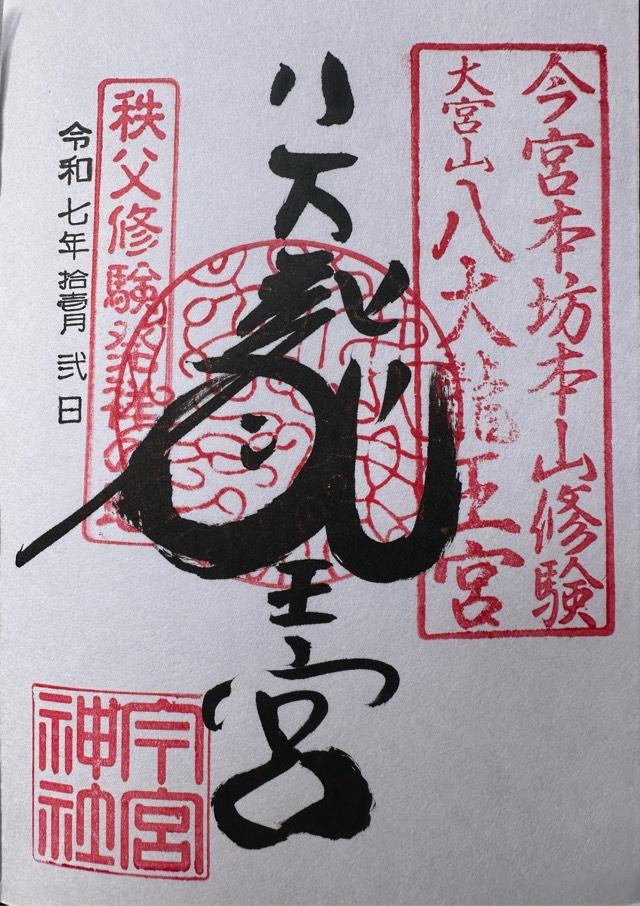

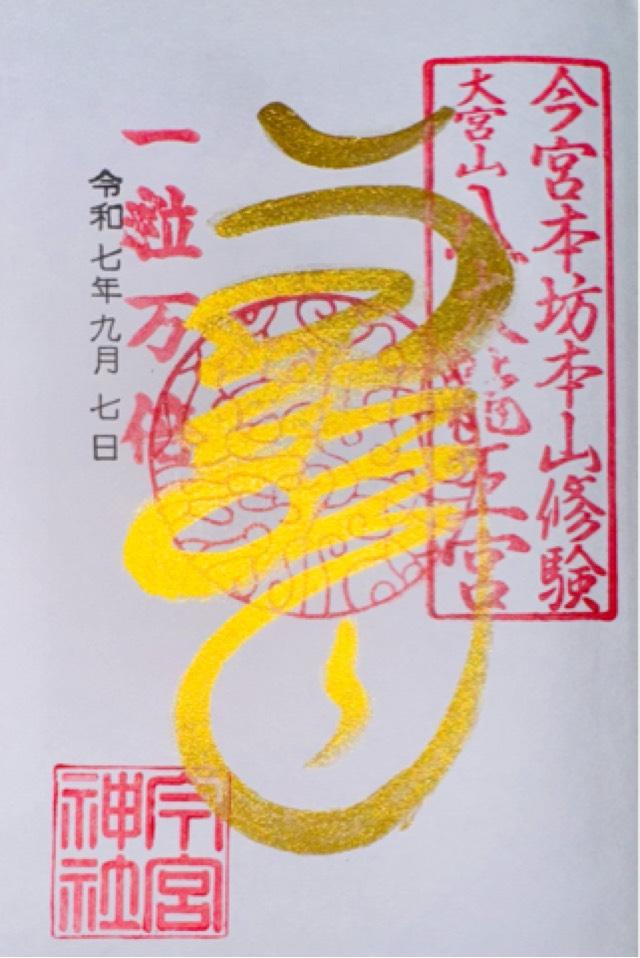

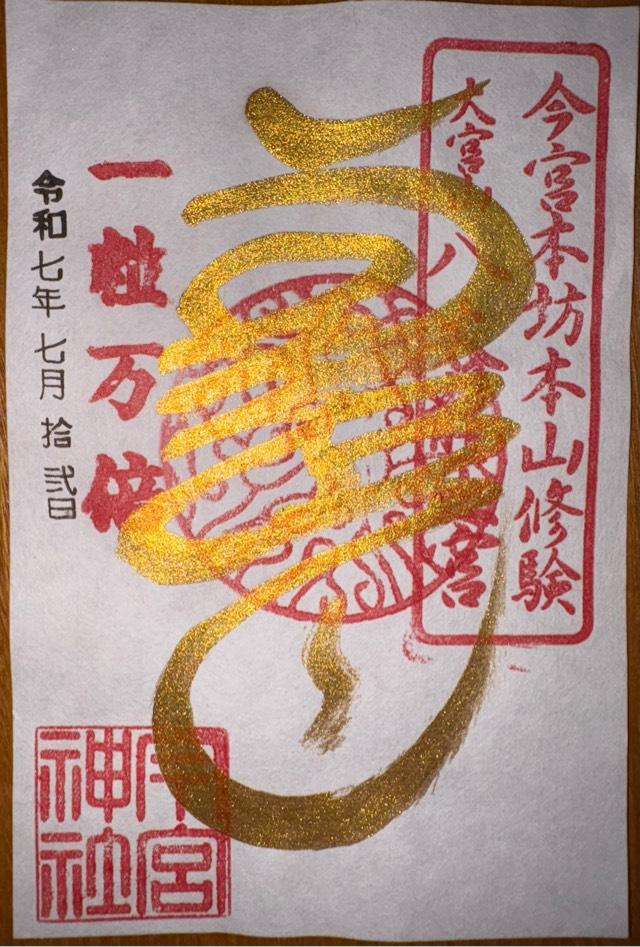

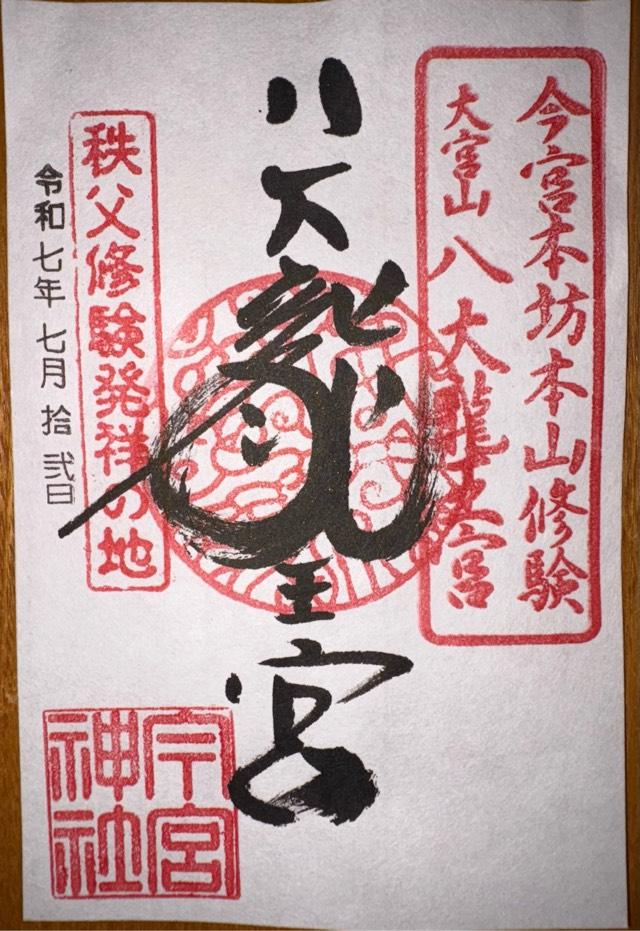

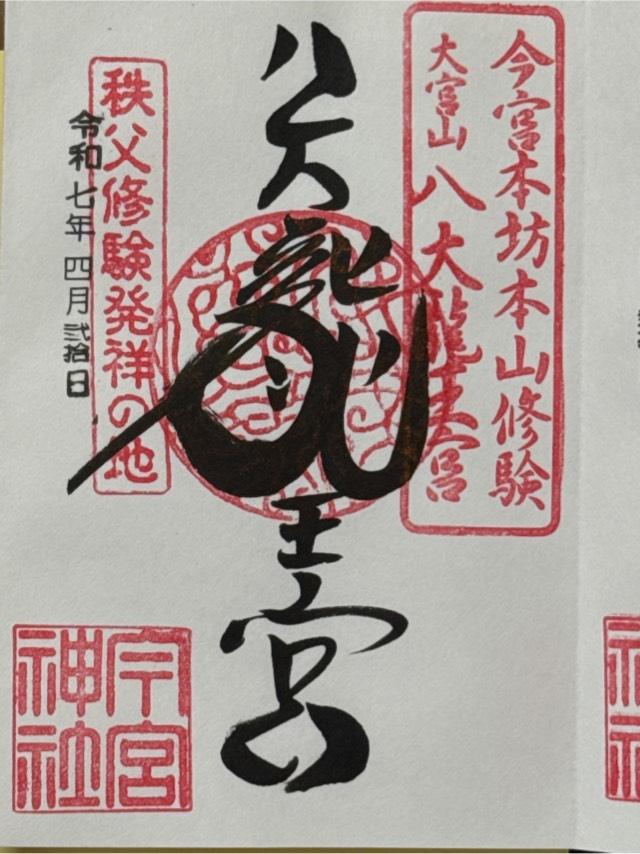

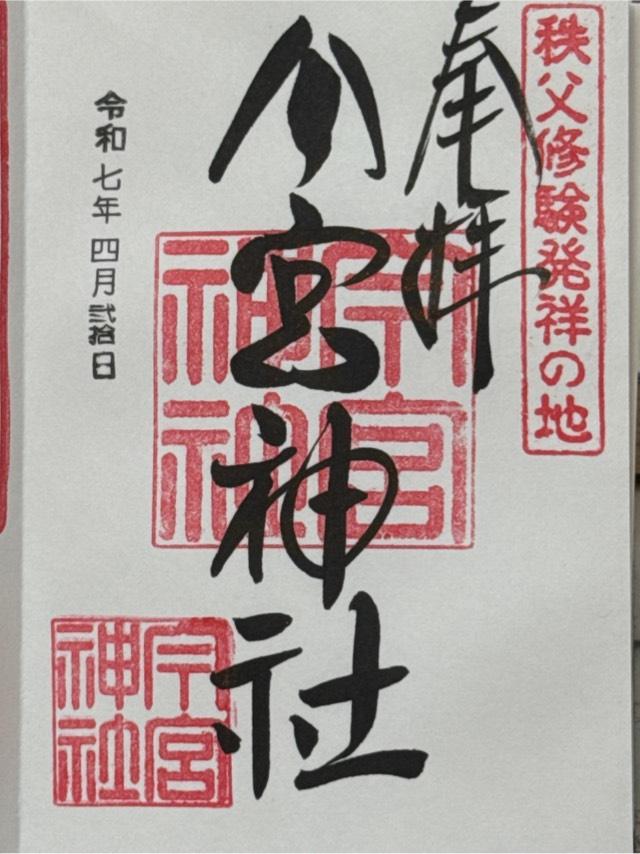

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2018年4月29日 00:00

★★★ 参拝日:2024年5月2日 00:00

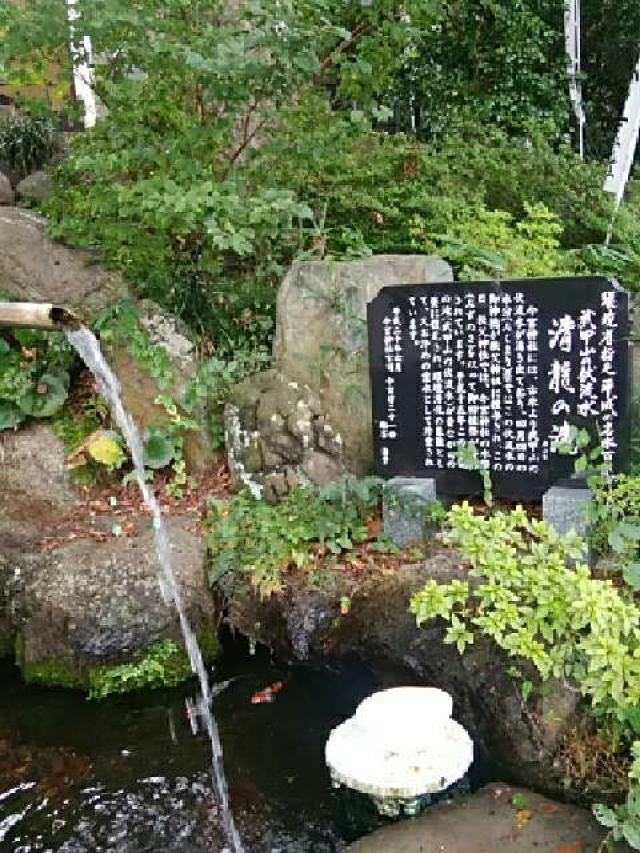

「命のみなもと」を守るとされる神仏習合の八大龍王神や宮中八神等を祀る神社です。 御朱印は授与所にて拝受。

参拝日:2024年4月3日 12:06

★★ 参拝日:2023年7月23日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 埼玉県秩父市中町16-10 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | 秩父本線御花畑 徒歩5分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0494-22-3386 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.imamiyajinja.jp/ |

| 御祭神 | 伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)

伊邪那美大神(いざなみのおおかみ) 須佐之男大神(すさのおのおおかみ) 八大龍王神(はちだいりゅうおうしん) 宮中八神(きゅうちゅうはっしん) (大宮売神 オオミヤノメノカミ・神御産霊神 カミムスヒノカミ・高御産霊神 タカミムスヒノカミ・生産霊神 イクムスヒノカミ・足産霊神 タルムスビノカミ・事代主神 コトシロヌシノカミ・御食津神 ミケツノカミ・魂積産霊神 タマツメムスヒノカミ) 役尊神(えんのそんしん) (役行者 エンノギョウジャ=神変大菩薩 ジンペンダイボサツ) 聖観音神(しょうかんのんしん) 宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ) 大国主命(おおくにぬしのみこと) 厳島姫(いつくしまひめ) 稚霊日神(わくむすびのかみ) 栲幡千々姫(たくはたちぢひめ) 菅原道真公(すがわらのみちざねこう) ほか |

| 創建・建立 | 大宝年間(西暦701~704年) |

| 旧社格 | 村社 |

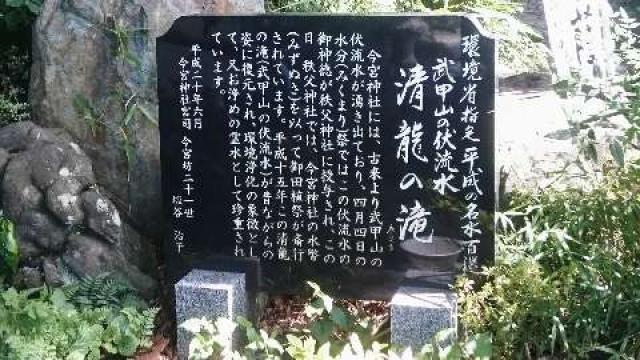

| 由来 | 【参道掲示】今宮神社

(旧今宮坊・八大社・八大権現社)について 略記 今宮神社は、その前身を長岳山正覚院金剛寺(1038)大宮山満光寺(984)といいました。 この両寺創立以前からこの地に、伊邪那岐大神、伊邪那美大神が祀られていました。 大宝年間(701~704)には、役行者(えんのぎょうじゃ)がこの地に、飛来して八大龍王を合祀し、八大社と呼ばれていました。 毎年4月4日の秩父神社のお田植祭は、今宮神社の水幣(みずぬさ=龍神池の水)を以って行われ、秋の収穫の喜びが12月3日の秩父夜祭りを盛りあげるといわれています。 奈良時代には宮中八神(大宮売神・高産日神・神産日神・生産日神・足産日神・事代主神・玉積産日神・御食津神)が祀られ、降って大日如来が習合され、八大権現社と観音堂(十一面、後に聖観音)を創建・相前後して満光寺弁天堂が創られました。 天文4年(1535)には当地に疫病が流行したため、京都今宮神社より須佐之男命(すさおのおの命=健康神・樹木神)を勧請して今宮神社を創建しました。 永禄12年(1569)には一山を総称して聖護院直末(じきまつ)「長岳山今宮坊」と称し諸国先達二十九寺の一として又本山派年行事職として栄えました。 降って天正19年(1591)には徳川幕府より御朱印地10石、除地7石を賜り、組下四十九寺を結集して秩父霊地の発展に務め、元禄14年(1701)長生院神門寺(現十八番札所)と共にまっさきに「江戸開帳」を行って、江戸-秩父間の交通路を拡き、秩父三十四札所の紹介と発展に貢献したと伝えられています。 明治維新時には、神仏分離令により、今宮坊は今宮神社と今宮観音堂(現十四番)に分けられ、更に昭和27年(1952)には児童館建設のため、旧社殿は黒谷の聖神社に寄進され、境内地も境内建物も縮少のやむなきに至りました。 しかし御祭神をはじめ、御神体、御朱印、社宝、古地図、古文書、歴代の別当、宮司の墓所、それに由緒とその精神は当神社に継承されて今日に至っています。 御神意と時代の要請に則り、昭和20年代より凡そ50年間、神域を児童公園として開放、秩父市と協力して地域住民の心身の健康を祈って、福祉事業に専念いたしました。 ここに遊び育つた、かつての子どもたちも心身健やかに成人して郷土社会の立派な担い手となりました。 ここに御神意の大成成就を御神前に報告し、神域を本来の姿に復したく、長い由緒を踏まえ、新たな決意を以て当神社の歩みを始めました。 平成5年4月 今宮神社宮司(今宮坊二十世)塩谷 太刀雄 敬白 |

| 神社・お寺情報 | 神職が常駐 出張祭典可 駐車場 お祓い・ご祈祷 自動車のお祓い お水取り ホームページあり

境内掲示板 八大龍王について 生きとし生きるもののおおもと、(生命の源泉)それが水です。水は雲になり、雲が姿を変えたのが龍といわれ、世界各地で最初に祀られたのが龍神(水の神=ナーガ)であるといわれます。 秩父においては、大宝年間(七〇一〜七〇四) に、役行者(えんのぎょうじゃ)によって当所に龍神(八大龍王)が祀られました。 釈尊が弟子達を集めて最も美しく尊い教えとして、法華経を講じられた席に、八大龍王等が一族をひきつれて聴聞に訪れたことが法華経の中に記されているということです。 法華経の教えには、自己の欲望を押えて、他者に奉仕することの大切さが説かれています。 上記の“龍”の字は、今宮坊十九世(廣俊法印=啓山)が千日修業の満願の日に、中空に感得された八大龍王の“おすがた”として伝えられています。 御神名と御神徳 一.なんだ (難陀Nanda)「喜び」の意。八大龍王の首長。 二.うばなんだ (跋難陀 Upananda)「賢喜」の意。なんだの弟。請雨法の本尊。観音二十八部衆の一。 三.さがら (娑伽羅Sagara)「海」の意。航海の守護神。 四.わすき (和修吉Vaski)「多頭九頭」の意。妙高をめぐって細龍を食するという 五.たくさか (徳叉迦Takusaka)「多舌毒視」の意。損害を与える神・一度怒って凝視すれば人畜直ちに絶命するといわれる。 六.あなばたった(阿那婆達多Anavatapa)「馬型」の意。四大河を分出し、あらゆる土地を潤す。その徳は八首中最高。 七.まなす (摩那斯Manasvin)「慈心」の意。一切がま型・雲となって七日間衆事の終るのを待たせてから雨を降らすとか・・・ 八.うぱら (優鉢羅Upalaka)青蓮華池に住する龍神。 新編武蔵風土記稿 秩父郡大宮郷 八大權現社 中町ノ北ウラニアリ所祭八座相殿大宮賣神神御產日神高御產日神玉漬產神生產日神足產日神御食津神事代主神本地大日如來木坐像長一尺三寸例祭三月廿八日八月廿八日ナリ當宮社再建ハ文龜元年八月ニ成就シテ號今宮八大權現祭神ハ大宮賣神建神籬社號今宮其勸請八座委儀如大內御巫祭神天正十九年十石ノ御朱印ヲ附セラル社內ニ東照宮御像ヲ安置シ奉ル木ノ御坐像束帶ニテ御長一尺八分 別當今宮坊 長嶽山正覺院金剛寺ト號ス本山修驗聖護院直末ナリ開山長嶽永觀二年四月十五日寂ス |

| 例祭日 | 9月28日 例祭 |

| 神紋・寺紋 |  丸に橘

丸に橘

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ムンク 【 最終 更新日時】2025/11/24 05:39:04 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング 今宮神社(八大龍王宮)

今宮神社(八大龍王宮)

秩父今宮神社

秩父今宮神社

赤前八幡宮

赤前八幡宮

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース