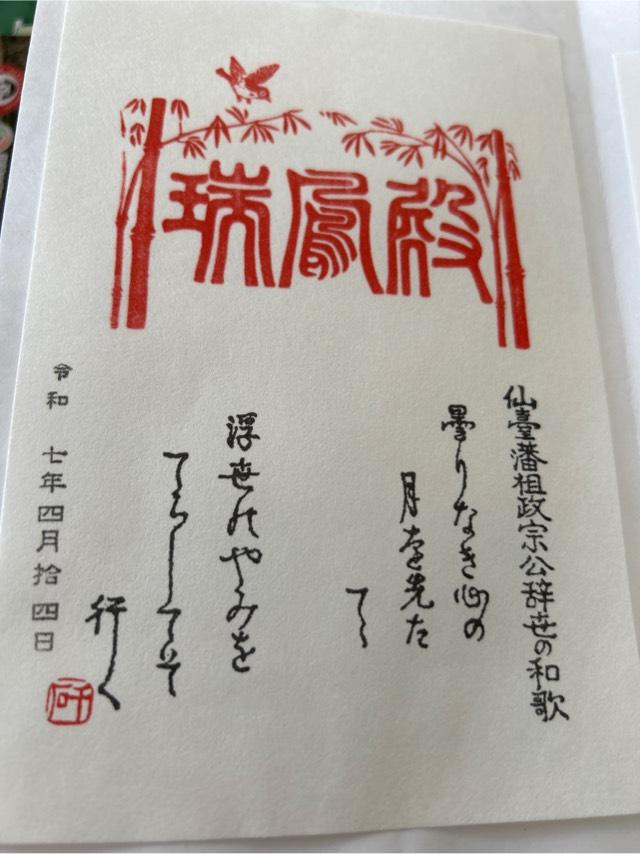

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県越谷市大間野4-1 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

東武伊勢崎線蒲生 徒歩14分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

048-962-7136(越谷市越ヶ谷久伊豆神社) |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

大國主命 市杵島姬命 豐宇氣姬命 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

旧村社 |

| 由来 |

境内掲示板

三社大神社由緒

祭神 大國主命 市杵島姬命 豐宇氣姬命

當社は武藏國南埼玉郡越ヶ谷領大間野村に所在し創立などにつ いて探査したところ古代を証明する若干の資料と土 當社は、武藏國南埼玉郡越ヶ谷領大間野村に所在し創立などについて探査したところ古代を証明する若干の資料と土地の古老の伝承などを推察して寶永年間ごろ東組に久伊豆社上手組向居組に稻荷社一ノ網組に辨天社(後に嚴島明神と改稱)が祭られていた

慶應四年三月の神佛分離令により各地に神社統合の氣運が起り當地においてもその風潮に應えて明治四年八月久伊豆社嚴島明神を稻荷社に併合することを國に請願し許可を得た爾来三社大神社と稱してこの地に合祀することに至った

明治四十一年十一月二十八日神饌幣帛料供進神社の指定を受け出羽村指定村社に昇格した大東亜戰爭の終結により指定社は廃止となり昭和二十一年二月二十八日宗教法人令により三社大神社の再興の届出をなし昭和二十七年三社大神社規則を制定昭和二十八年十月二十日埼玉縣知事の認証を得て現在に至る

現在の建物

明治三十一年十二月 拝殿改築

大正十二年九月一日 関東大震災により本殿全潰拝殿半漬

大正十五年三月二十六日 本殿再建の許可を得て着工

昭和元年十二月三十日 竣工

昭和二十七年八月 拝殿修理

平成十四年三月吉日

三社大神社總代一同

寄贈 藤井秋郎

社頭掲示

三社大神社「社務所建替」事業のお知らせ及びご奉賛のお願い

三社大神社の鎮座する大間野町は越谷市の南端に位置し、綾瀬川を境に草加市に接しています。当地は正保年間(1644~1648年)から元禄年間(1688~1704年)にかけて、七左衛門村(現七左町)と越巻村(現新川町)を含む槐戸新田として、会田七左衛門政重により開発されました。その後、上手組・向居組・川東組(通称東組)・一の網組・川西組の五組に区分され、かつては上手組・向居組の稲荷神社、川東組の久伊豆神社、一の網組の弁天社(明治初年に厳島神社と改称)、川西組の天神社の四社がありました。明治四年、この地に住まう先祖達により、稲荷神社に久伊豆神社・厳島神社を合併し天神社の境内に奉斎の上、三社大神社と称することとなりました。

当社の社殿は、明治三十一年に拝殿を改築しています。しかし、大正十二年の関東大震災により本殿は全壊し、拝殿も半壊してしまいました。自らの家屋も彼害を受けた当時の氏子たちの努力が実り、新たな社殿が竣工したのは、昭和元年のことでありました。その後、同二十七年に拝殿を改修して現在に至っています。

以下省略 |

| 神社・お寺情報 |

水盤 安永四乙未歳三月(1775) |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2022/10/06 18:13:00

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

八幡神社(瀧野川八幡神社)

八幡神社(瀧野川八幡神社)

長良神社

長良神社

天光龍王辨財天(神明社)

天光龍王辨財天(神明社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース