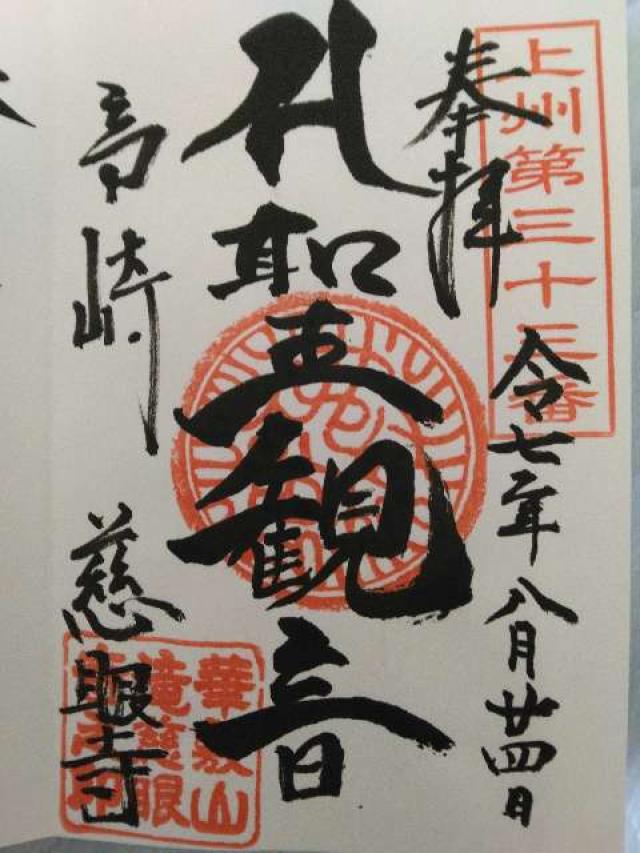

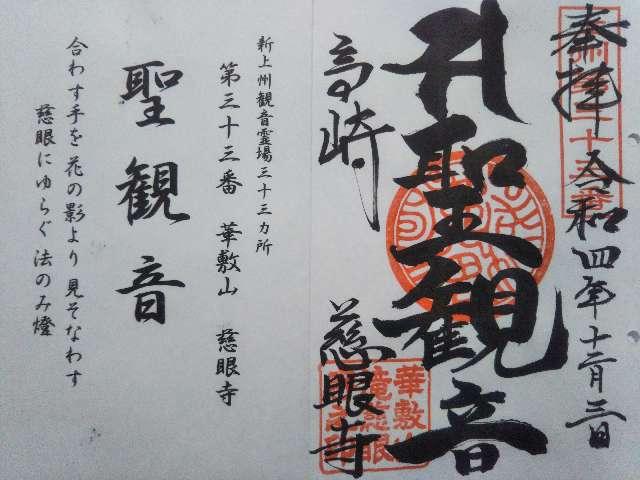

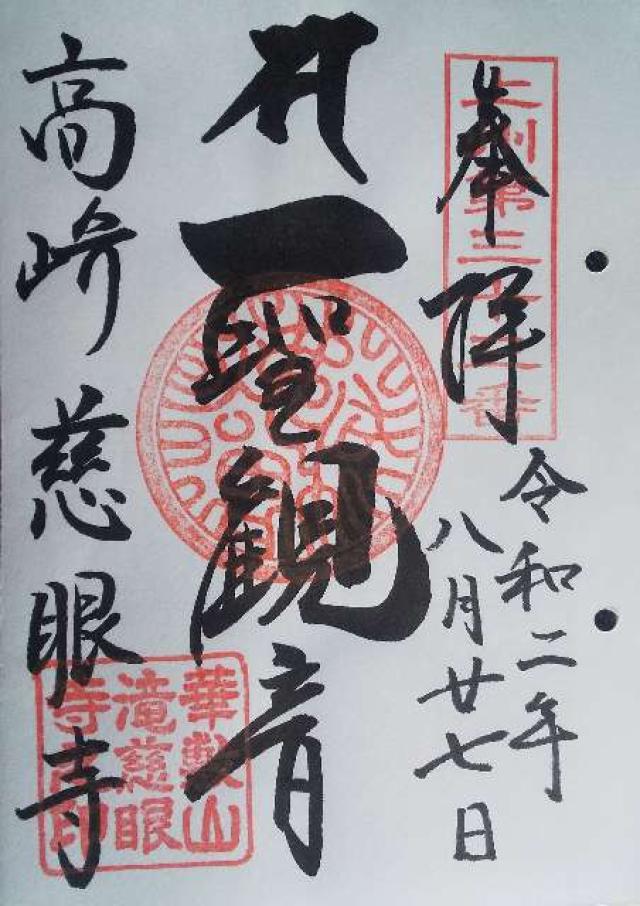

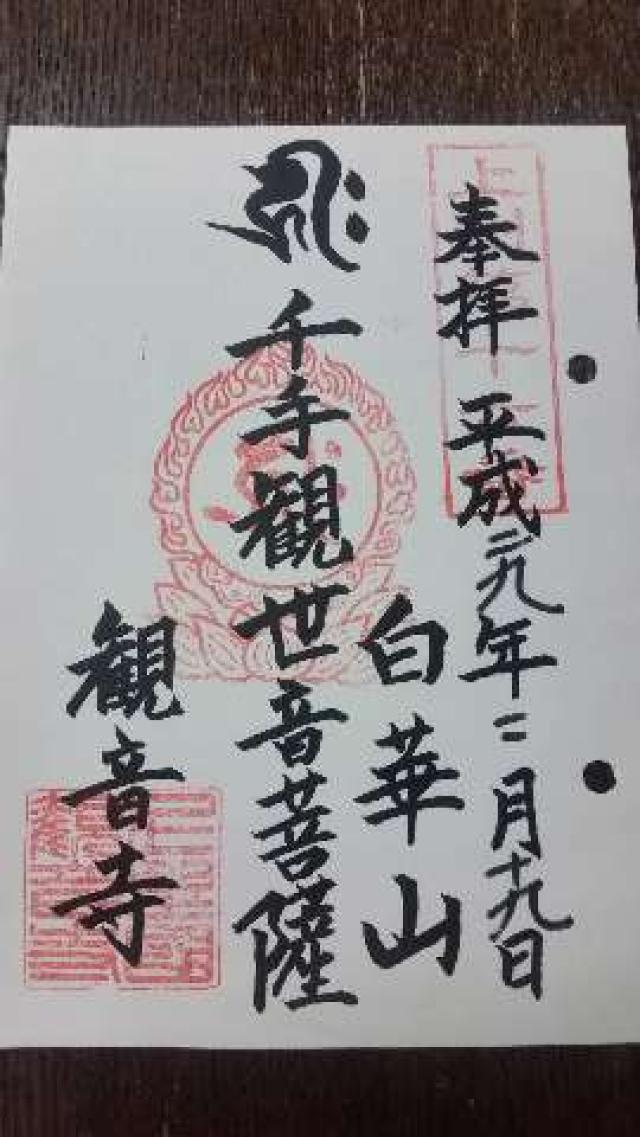

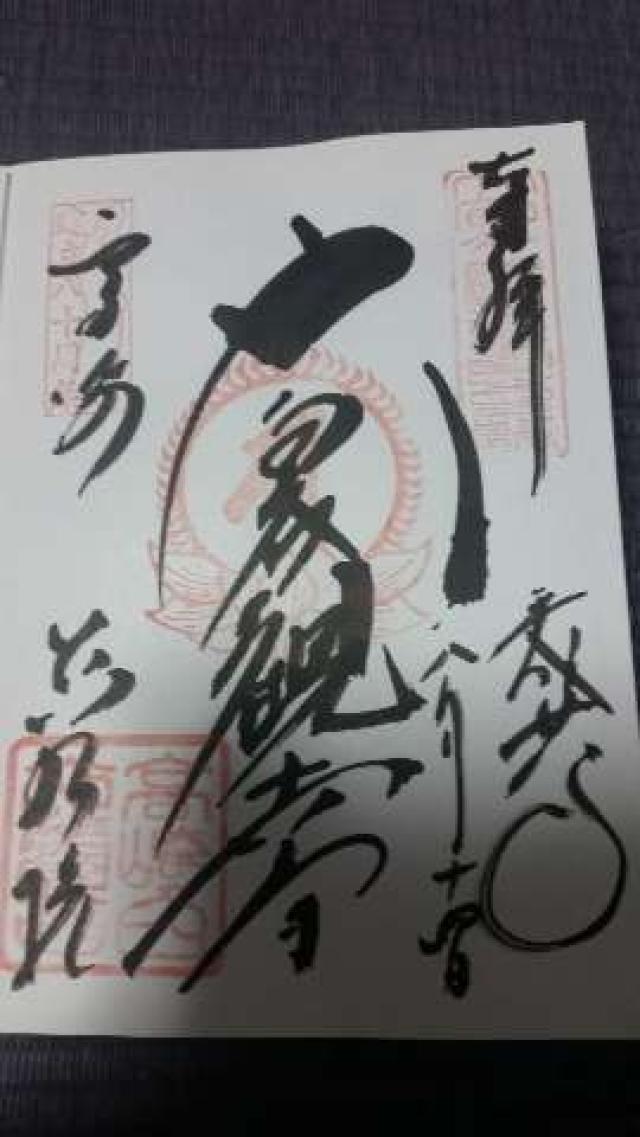

みんなの御朱印

みんなの御朱印

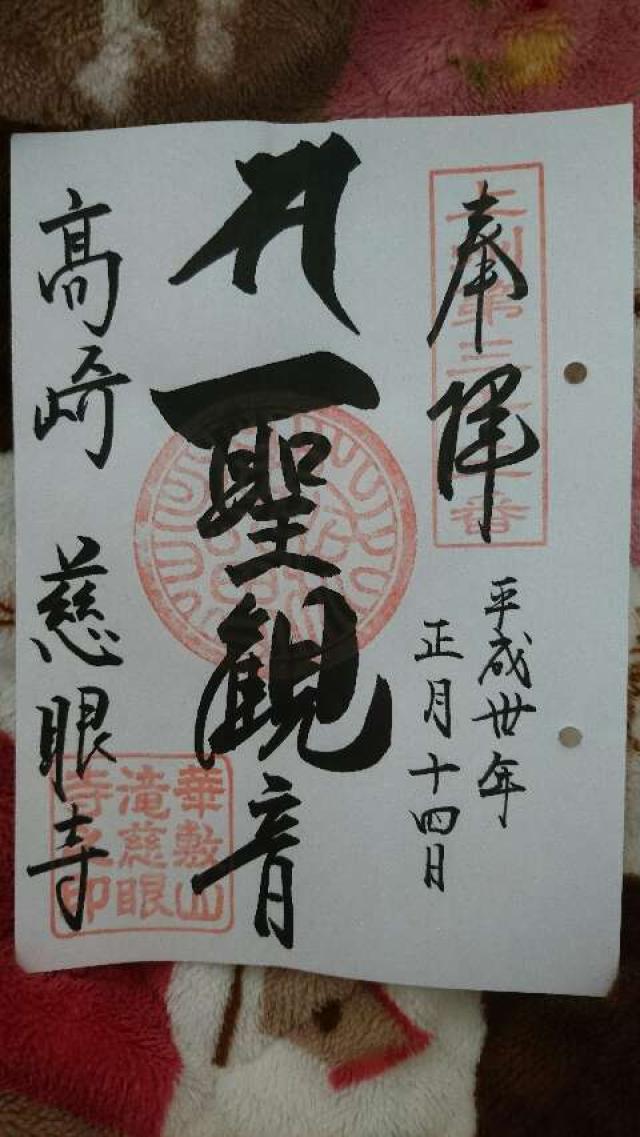

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★ 参拝日:2018年7月16日 15:48

札所:新上州三十三観音・第33番 【庫裡】 御朱印:300円

参拝日:2025年8月24日 00:00

住職さんにお願いして書いてもらいました

★ 参拝日:2025年5月18日 11:53

参拝日:2021年12月14日 14:20

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

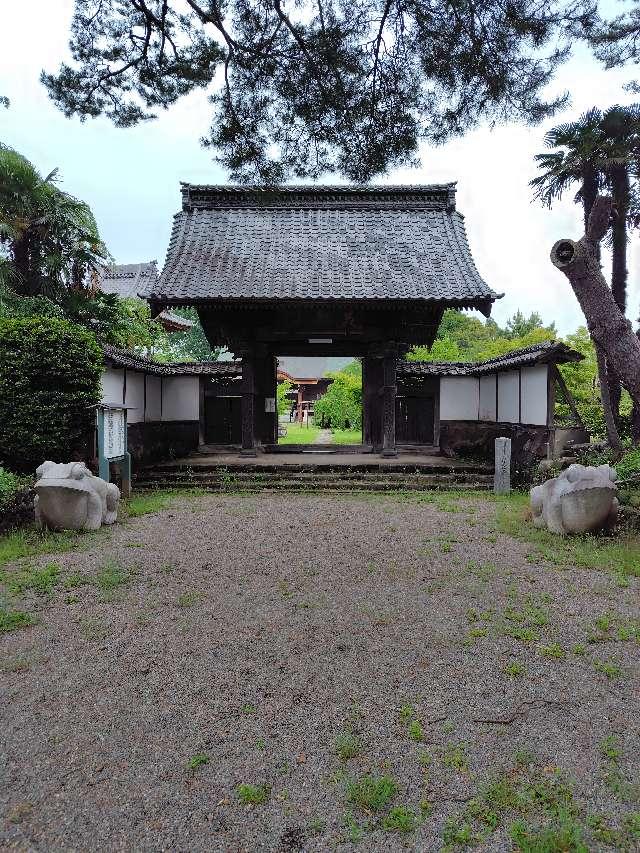

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 群馬県高崎市下滝町19 |

| 五畿八道 令制国 |

東山道 上野 |

| アクセス | JR高崎線倉賀野 徒歩37分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 027-352-8365 |

| FAX番号 | 027-352-8470 |

| 公式サイトURL | http://www.takijigenji.or.jp/ |

| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 創建・建立 | 天平年間(729年~749年) |

| 由来 | 慈眼寺は天平年間(729-749)聖武天皇の御宇、華厳宗の祖である奈良東大寺の初代別当良弁(ろうべん)僧正による開創と伝えられています。また、真言宗の宗祖・弘法大師さまも東遊の砌に当寺に立ち寄られて護摩を修法され、その際の炉石が大師堂西側に今も残されています。

その後600年の歴史は詳らかではありません。 時を経て南北朝の時代(1336-)筑紫(現在の福岡)出身の真言宗の僧、乗弘大徳が諸国巡錫中にこの近くで休まれていたところ、夜半に寺の南方の塚が光り輝いていることに気付き、翌朝、里人と共にそこに登ってみると、その山頂の大きな岩の上に聖観音様の厳然たるお姿を発見されました。大徳は里人と共に歓喜してこの尊像を寺の本尊としてお祀りし、この地に留まられて境内にしだれ桜を植え、ここが仏教を広めるのにふさわしい地であれば、大いに繁茂して美しい花を咲かせるだろうと祈念されました。また、この桜と一緒に大徳は高野槙(観音堂西)と菩提樹(本堂西)も植えられ、共に現在樹齢は600年を超える巨木となっています。 時の将軍足利尊氏は乗弘大徳が九州におられた頃から深く帰依され、大徳がこの地にいらっしゃることを聞き、文和元年(1352)、戦で亡くなった敵味方の菩提を弔うため、厳命をもってこの場所に千基の五輪塔や各種堂塔を建立して伽藍を整備し、大徳を慈眼寺中興第一世とされました。 乗弘大徳は四十年の長きに亘り在職され、その間、尊氏の庇護、寄進により慈眼寺は整備拡充され、由来書に依れば「慈眼寺を当国古義真言宗一派の法務(取締り)とし、観音堂、聞持堂、御影堂(大師堂)、二重塔、鐘楼、鎮守、三門等を調え、脇坊十二、末寺八十余にして関東の高野と称す云々」と記されるほどでした。大徳は明徳四年(1393)8月9日に遷化され、そのお墓は大師堂西の歴代住職墓所に祀られています。 慈眼寺はその後、約150年の星霜を経て仏閣、僧坊が退廃してしまいます。 これを案じた関東管領上杉顕実(足利義綱:?-1515)は財を投じてこれを修復します。また、第十五世惠胤は関東管領上杉憲政(1523-1579)の連枝(兄弟)であり、その威風は東国にふるい関東に名声高しといわれ、慈眼寺は再び興隆します。しかし、天正十五年(1587)正月十六日に兵火に遭い、堂宇、宝物類はことごとく焼失してしまいます。 その後、慶長十四年(1609)に徳川幕府より『関東真言宗古義諸寺家中法度』が発布され、各地域の中核寺院において法談(仏法についての僧侶の学習会)を年に夏冬二回実施することとなり、西上州においては慈眼寺がその法談所になり、約40年間実施されました。その後、夏期だけを常法談所の慈眼寺にて、冬期は養報寺(同市倉賀野町)以下十八カ寺の法談所で行われるようになり、これは幕末の文久三年(1863)まで続いたことが記録に残されています。 慶安二年(1649)第二十世乗賢の代、正月に前橋城主酒井河内守忠清公花押直判の寺領三十石の添状を賜り、重ねて同年八月には徳川三代大猷院(徳川家光)より寺領三十石の朱印を賜ります。また、寛文十三年(1673)第二十四世良弘の代、高野山無量壽院實秀師は西上州各寺院に宛てた『上野国真言宗古義一派廻文』の中で西上州古義真言宗一派においては従前通り慈眼寺の支配とする旨と、灌頂※を行うのは慈眼寺に限り、他の寺院では出来ないと記しており、慈眼寺が西上州の中心寺院であったことが伺われます。 ※灌頂とは一人前の僧侶になるための最高の儀式で、慈眼寺には貞享三年(1686)から元治二年(1865)までの灌頂の記録である「灌頂僧名帳」が残されています。 享保十一年(1726)の境内地建物絵図によりますと、当時の慈眼寺境内地は南北三百間(約540m)、東西百間(約180m)、総坪数三万坪、本堂、庫裡、弥陀堂、観音堂、虚空蔵堂、大師堂、熊野権現、五社明神、二重塔、鐘楼、大門、長屋門、土蔵、下屋、この他に十二坊と併せて二十六の堂宇がありました。残念ながら、寛政元年(1789)正月晦日、第三十四世良意の代に火災に遭い堂塔客殿などを焼失していますが、その後、本堂は同六年(1794)に再建され、文政元年(1818)第三十六世良恵の代には現存する大門が、天保十二年(1841)第三十七世覚信の代には鐘楼が建立されました。 明治十六年(1883)に弘法大師千五十年御遠忌記念として、高野山円通律寺栄厳和上(1814-1900)を大阿にお迎えして結縁灌頂※が執り行われ、多くの檀信徒が入壇したことが記録されています。また大門の山号額「花敷山」はその際に和上より揮毫頂いています。 ※結縁灌頂とは檀信徒の皆様と仏様とのご縁を結ぶ密教儀式で、現在も高野山金堂で毎年春と秋に行われています。 現在、慈眼寺には本堂、鐘楼、観音堂、大師堂、弁天堂、大門、四脚門、冠木門が建てられており、本堂は昭和五十八年第五十二世良雄の代に落慶、庫裡・客殿は平成十三年第五十三世良弘の代に建立しています。観音堂、大師堂は共に詳細不明ながら元禄年間の建立、弁天堂は平成二十五年の再建となります。天保十二年建立の鐘楼は東日本大震災により亀裂が入ってしまい、平成三十年に檀信徒の皆様の寄進により再建されました。かつての梵鐘は昭和十九年に大戦の為に供出してしまいましたが、昭和五十年に再鋳され、今なお地域の人々の時報として毎日三回、朝昼晩と鳴り響いています。 |

| 神社・お寺情報 | 札所:新上州三十三観音・第33番 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  丸に山桜

丸に山桜

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2025/05/18 11:53:11 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

五泉八幡宮

五泉八幡宮

かなめ稲荷神社

かなめ稲荷神社

小野路浅間神社

小野路浅間神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース