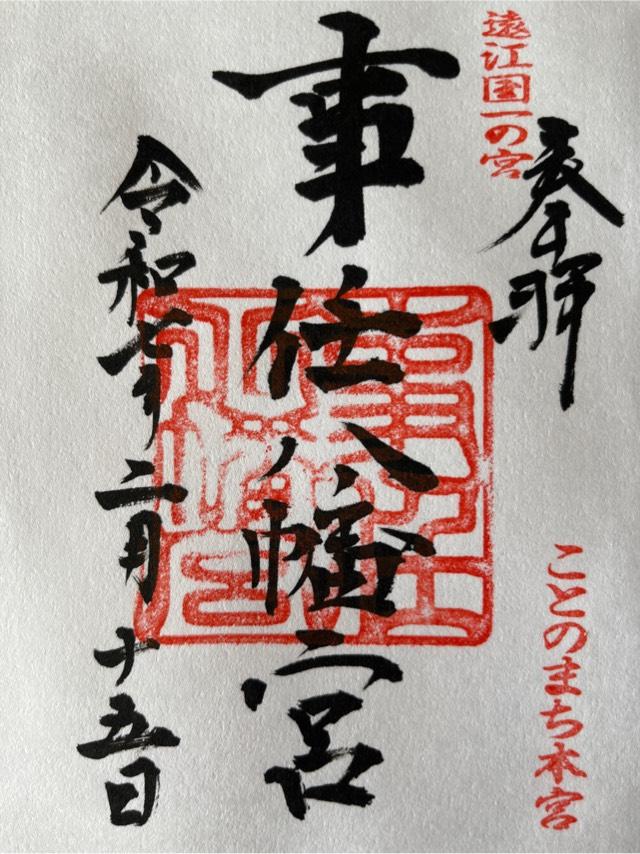

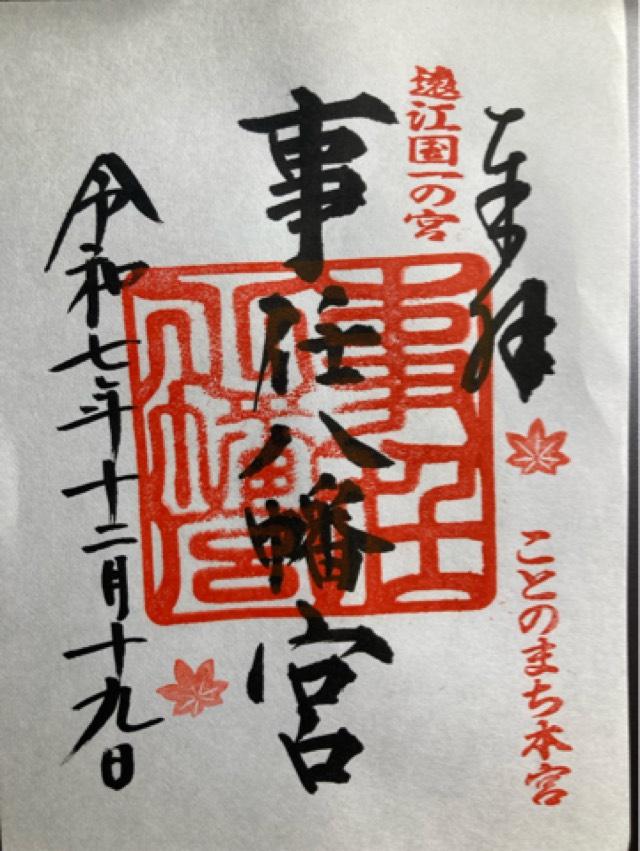

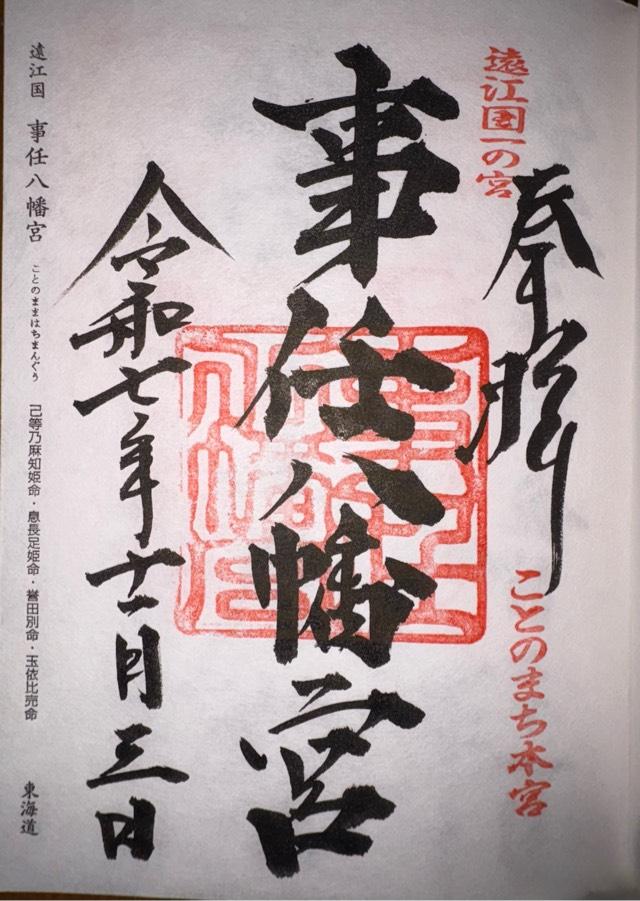

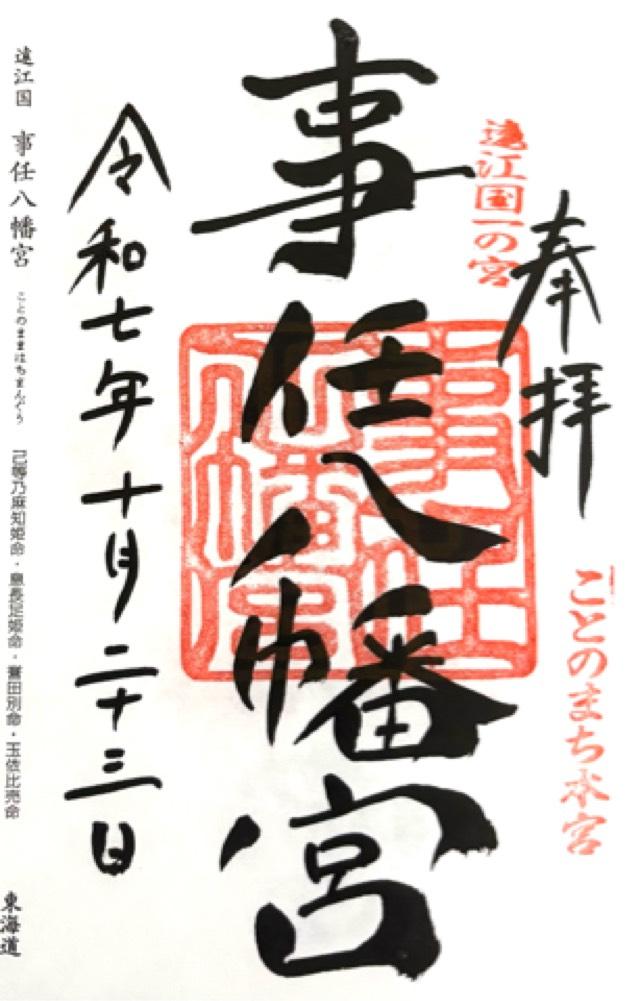

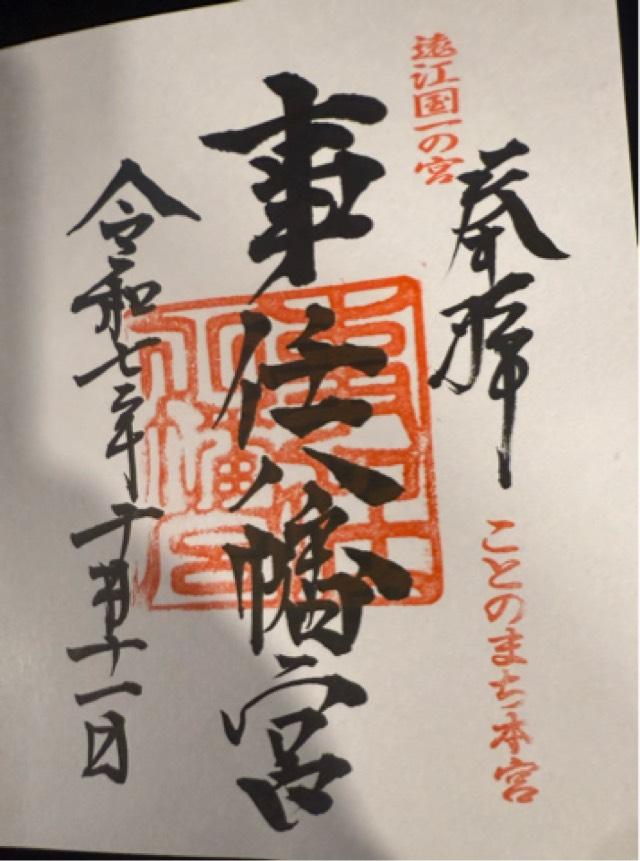

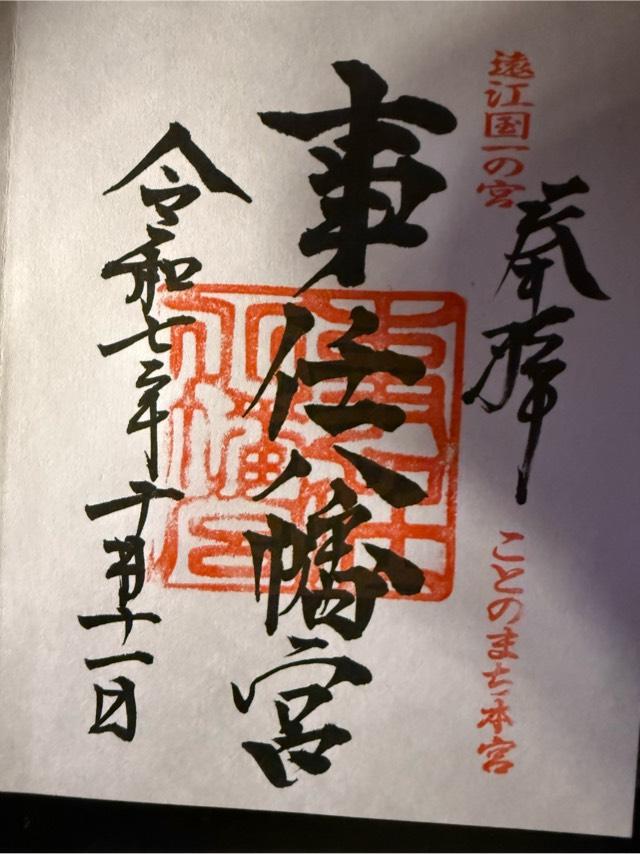

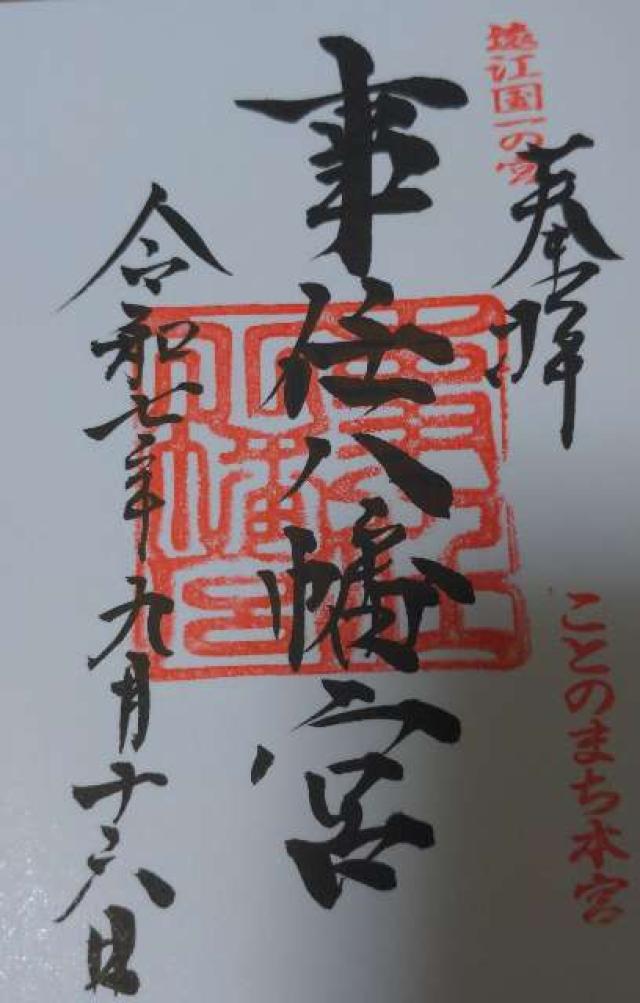

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2021年4月26日 12:20

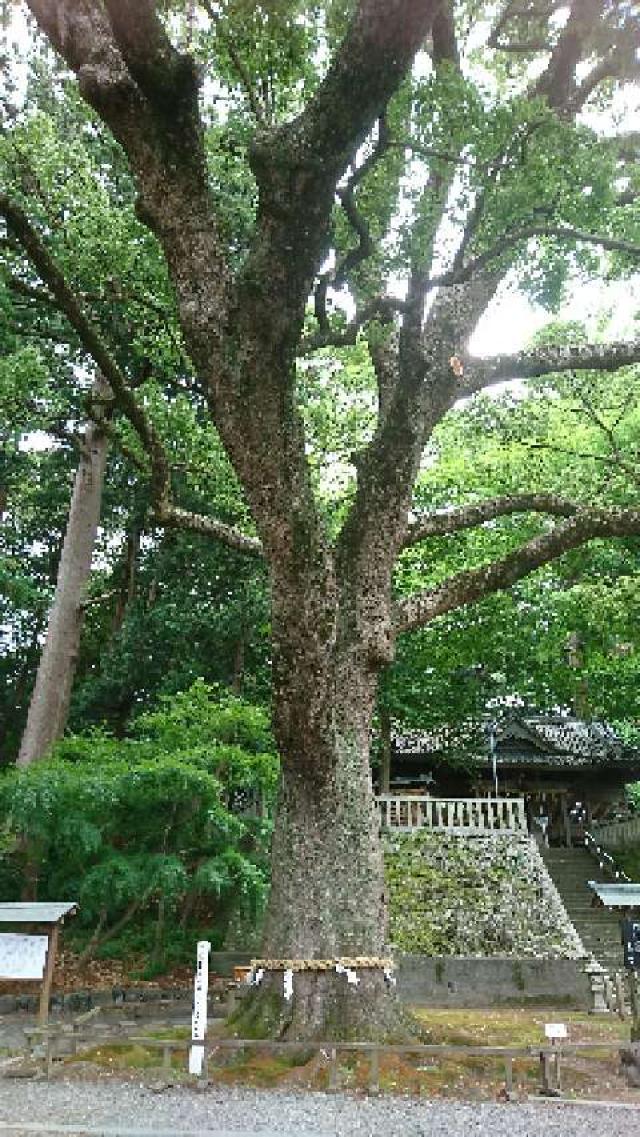

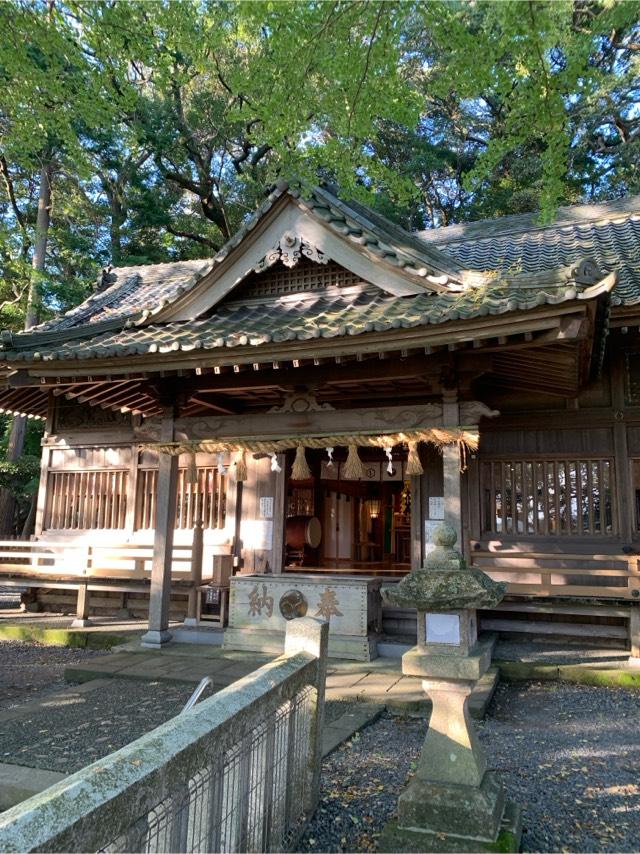

遠江國一之宮 延喜式内社 県社 鳥居参道は西側。 駐車場は境内南側にあります。 広くは無い境内ですが、落ち着いた雰囲気です。 その昔は北西側の本宮とひと続きだったとのことで、広い境内地だったと思われます。 お詣りしておられる方もおられ、ご崇敬厚いお社です。 御朱印は社務所にて拝受。 兼務社の御朱印3社もこちらで拝受させていただけます。 オリジナル御朱印帳(¥1,500- カバー別¥100-)もあり、御朱印帳もお分けいただきました。

★★★ 参拝日:2018年5月28日 00:00

遠江国一之宮。落ち着いた雰囲気でした。

参拝日:2018年3月6日 00:00

清少納言も指摘し嘆いているように、本来は神託を己等乃麻知比売神が「ことのままに」人々に伝えるということ。「ことよさし」の神とも言われます。ところが人々の願いを己等乃麻知比売神が「ことのままに」伝えてくれると、利己的な解釈が広まってしまっています。ご祭神について式内調査報告では、八幡神の玉依比売命が己等乃麻知比売神のことであるとしています。一方、静岡県神社誌では天児屋根命の母神としています。八幡神が石清水八幡宮より勧請されたのは中世に入ってからのこと、式内調査報告の内容には少々疑問を感じます。

★★★★ 参拝日:2024年11月3日 15:14

久しぶりの参拝⛩️ 雨も☔上がり過ごしやすい気候で沢山の参拝客が居ました!とても心が洗われた気がします😊

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 静岡県掛川市八坂642番地 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 遠江 |

| アクセス | JR東海道本線菊川 徒歩52分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0537-27-1690 |

| FAX番号 | 0537-27-0596 |

| 公式サイトURL | http://www.geocities.jp/kotonomachihime/ |

| 御祭神 | 【主祭神】 己等乃麻知比売命(ことのまちひめのみこと) 【八幡大神】 誉田別命(ほんだわけのみこと) 息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと) 玉依比売命(たまよりひめのみこと) |

| 創建・建立 | 成務天皇の御代(西暦131~190年頃) |

| 旧社格 | |

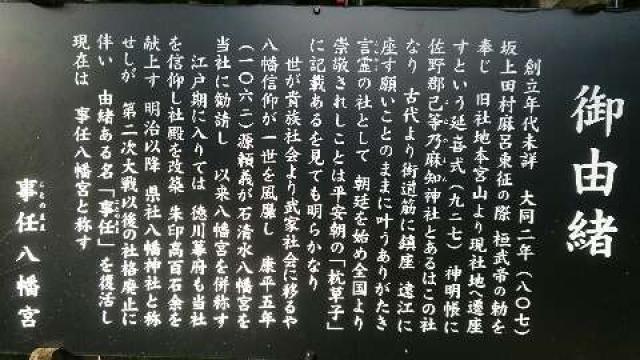

| 由来 | 【頒布-参詣のしおり】御由緒

創建年代は不詳ですが、成務天皇の御代(190年頃)にご鎮地座され、大同2年(807年)坂上田村麻呂東征の際に桓武天皇の勅を奉じ、本宮山より現在の地に遷宮されたと伝えられています。 古くは「己等乃麻知神社」「任事社」と尊称され、平安時代に書かれた「枕草子」や「延喜式神名帳」にも当社の名前が載せられております。 願いごとのままに叶う有難い言霊の社として京にも知れ渡っていたようです。 武家社会の世になり八幡信仰が隆盛し、康平5年(1062年)源頼義が京都より石清水八幡宮を当社に勧請してからは「八幡宮」を称するようになりました。 慶長13年(1608年)に徳川家康公が本殿を造営、寛永5年(1628年)に徳川秀忠公が中門を造営されました。 徳川幕府は御朱印100石余りを献上しており、本殿の金具には菊の紋と葵の紋が刻まれていることから将軍家が当社を信仰なさっていたことがうかがえます。 また、当社は東海道筋の難所である佐夜の中山の手前に鎮座することから和歌も多く詠まれ「十六夜日記」「東関紀行」「岡部日記」等多くの紀行文に記載されています。 明治5年(1872年)、県社に列せられた折には「県社八幡神社」と称していましたが、昭和22年(1947年)社格撤廃の折、古来の「ことのままの社」に基づいて「事任八幡宮」と改称しました。 |

| 神社・お寺情報 | 【境内社】 金比羅神社(大物主神)、稲荷神社(宇迦御魂神)、五社神社(八意思兼神、天照大神、大國主神、火迦具土神、東照大權現) |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  左三つ巴

左三つ巴

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ゆらち 【 最終 更新日時】2025/04/05 17:18:05 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

治水神社

治水神社

伊勢神宮 皇大神宮(内宮)

伊勢神宮 皇大神宮(内宮)

竈神社

竈神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース