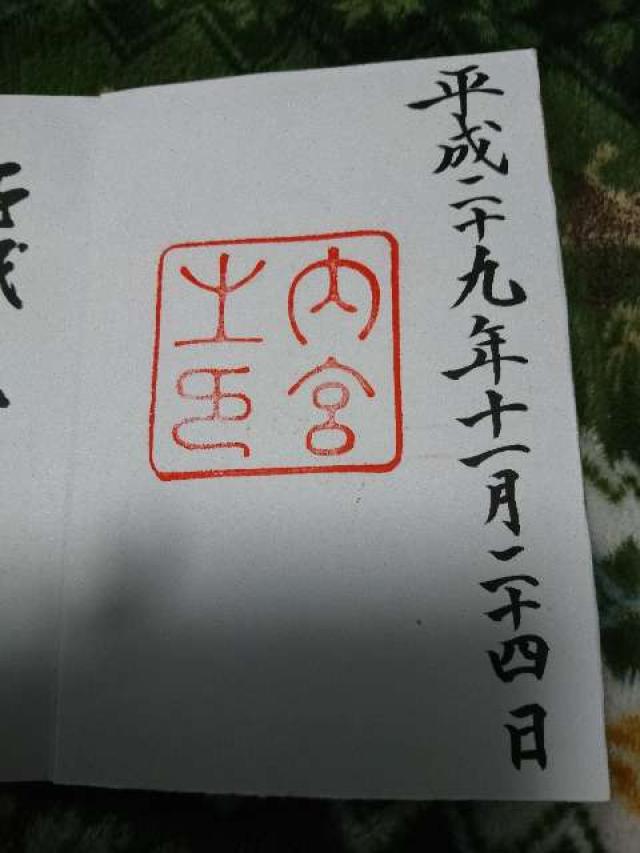

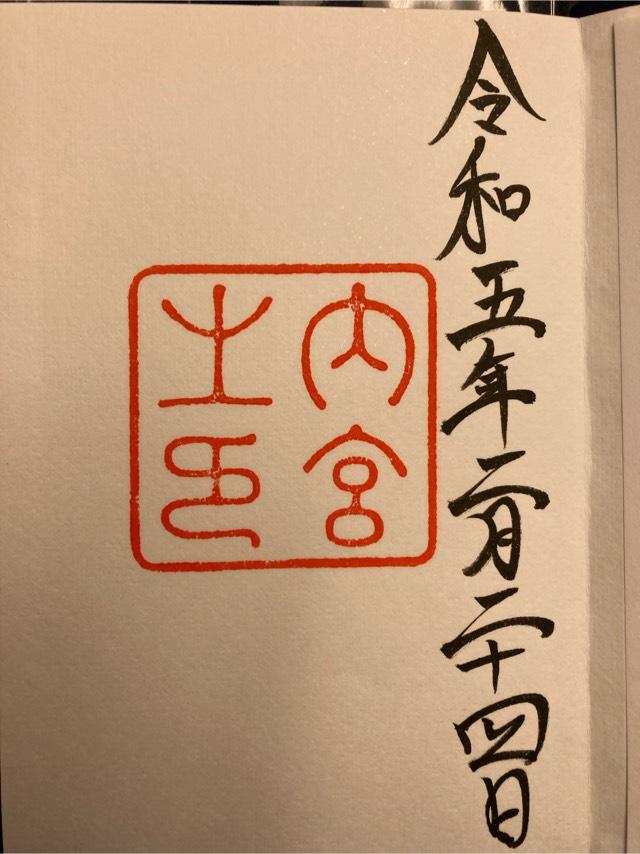

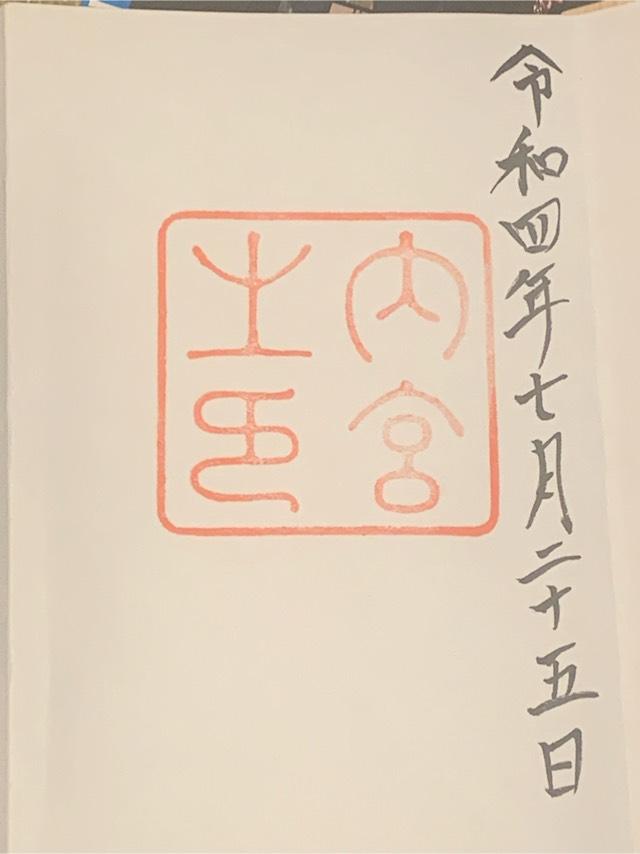

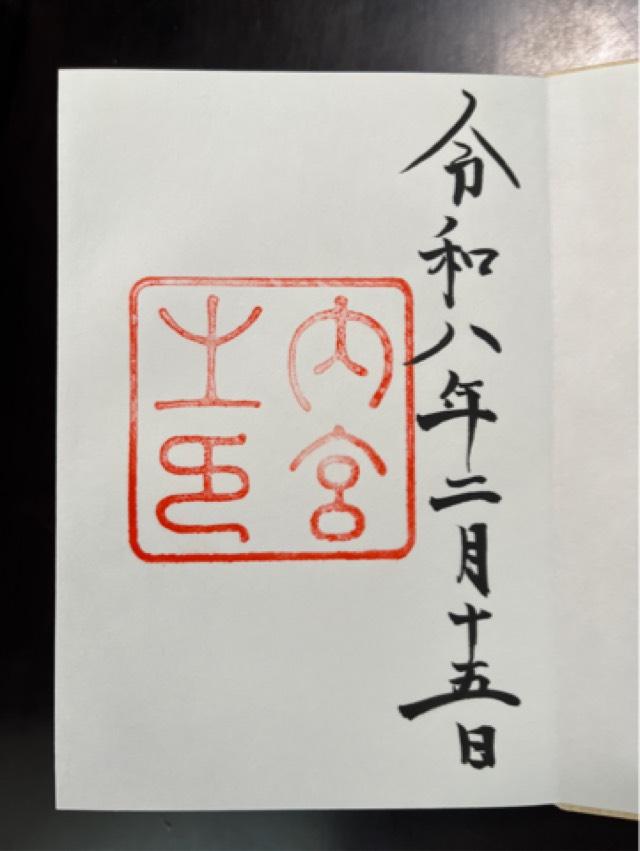

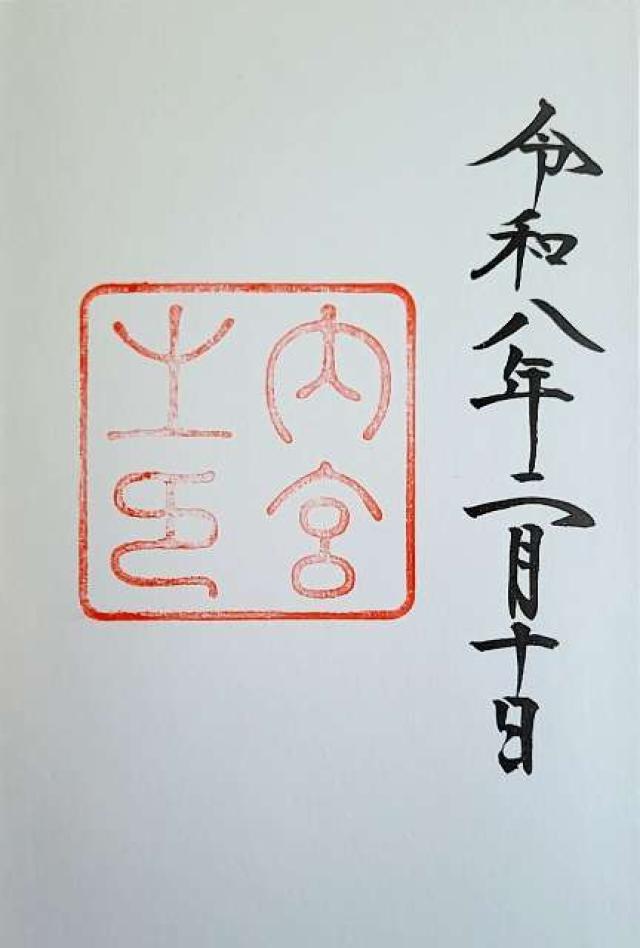

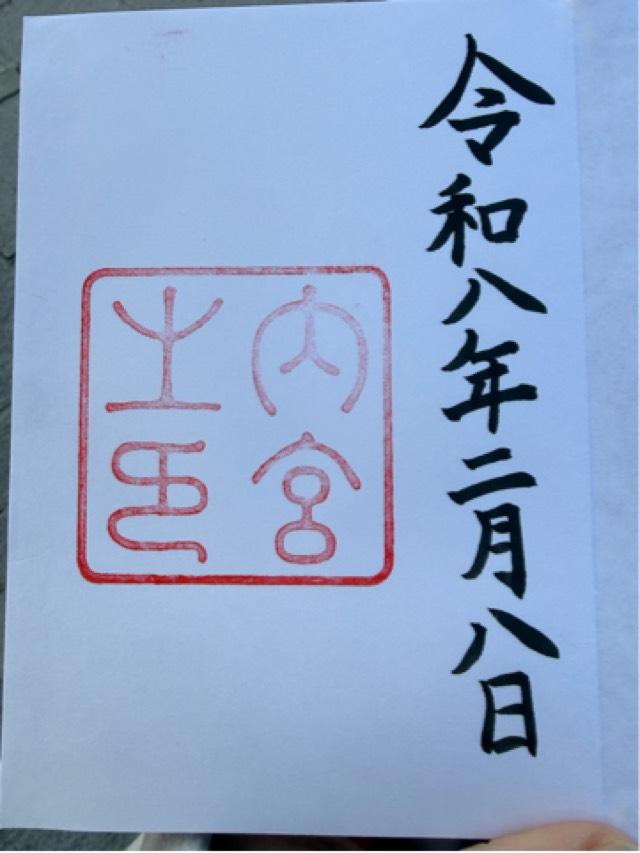

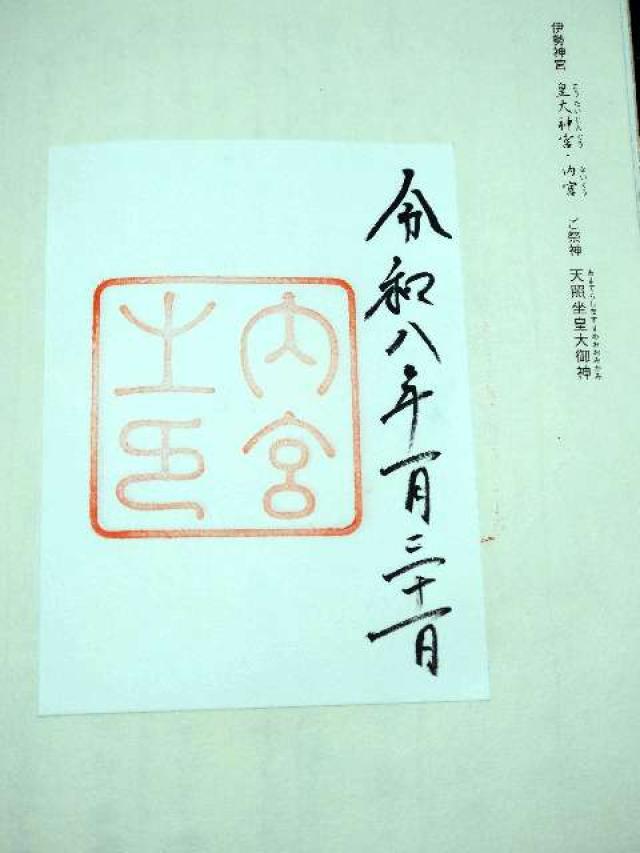

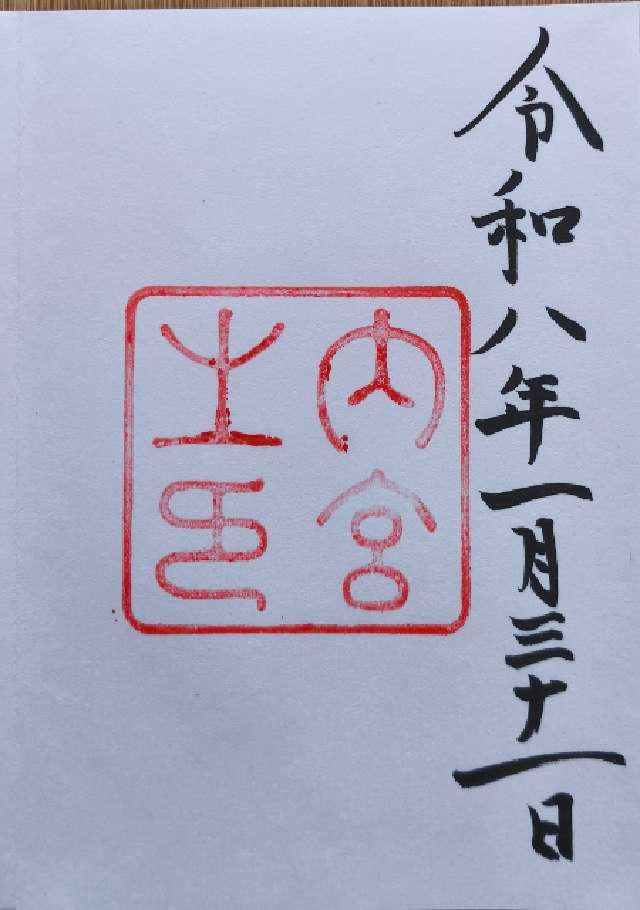

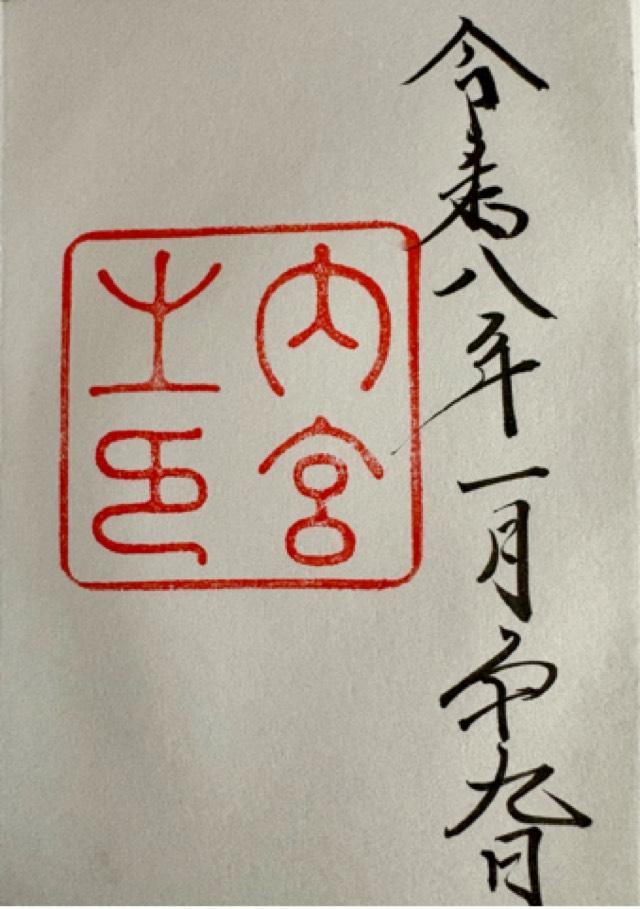

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2017年1月22日 00:00

さすが内宮は、別格中の別格ですね。 内宮にいらっしゃる「瀧祭神」さんをご存じですか?ほとんどの人が素通りしてしまう神さんなんですけど、かなり重要な神さんです。 地元の人は、「取り次ぎさん」と、呼んでいるそうです。 所管社でありながら別宮と同レベル扱いを受けている神さんです。 早い話が、瀧祭さんは天照さんの秘書的な役目も担ってるらしく必ず、 「住所、名前、参拝内容」を瀧祭さんに伝えてから正宮に向かって下さい。でないと、天照さんは会ってくれないことになります。(知ったかぶりです)

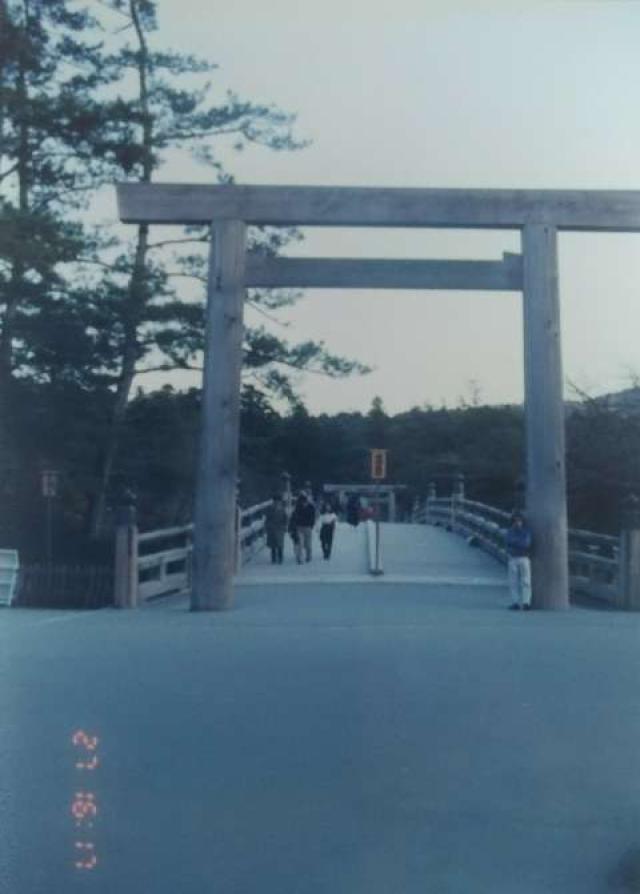

★★★★★ 参拝日:1988年11月27日 00:00

神宮の初参拝。(昭和の最後の11月であり、写真では「次の御遷宮は昭和68年」と案内されている。) 以来数え切れぬほど参拝した神宮。思い出深いのは、平成五年の式年遷宮で宇治橋(から内は立ち入り禁止となる)の外に居て感じた、穢れの存在しない、まさに「天高く馬肥ゆる秋」の一点の曇りもない清々しい空気感に居合わせたことと、 ある雨の日の早朝、宇治橋の鳥居をくぐり賽銭箱に至るまでの長い参道を一人の参拝客ともすれ違わなかった経験である。神宮においてこれは奇跡に近く、その日不思議なことに風もなく拝殿の垂れ布がするするとめくれ上がり、賽銭箱の位置にいて本殿が直視出来る体験をした。 素朴に感謝の心に身が震える。静謐・荘厳の神の宮。

★★★★★ 参拝日:2018年10月12日 00:00

早朝6時台の参拝。 今まで感じたことのない清々しい空気感。 本当の内宮の気を感じられたような気がします。 何度かお詣りさせて頂いていますが、本当の凄さを感じました。 早朝のご参拝、おすすめ致します。

★★★★★ 参拝日:2017年9月5日 00:00

内宮。

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

|

(はまちゃんさん)

日付:2025年3月20日 08:26 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2025年3月20日 08:20 |

|

|

神仏霊場伊勢神宮内宮

(はまちゃんさん) 日付:2025年3月20日 07:54 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2023年6月25日 05:55 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2020年1月1日 05:16 |

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

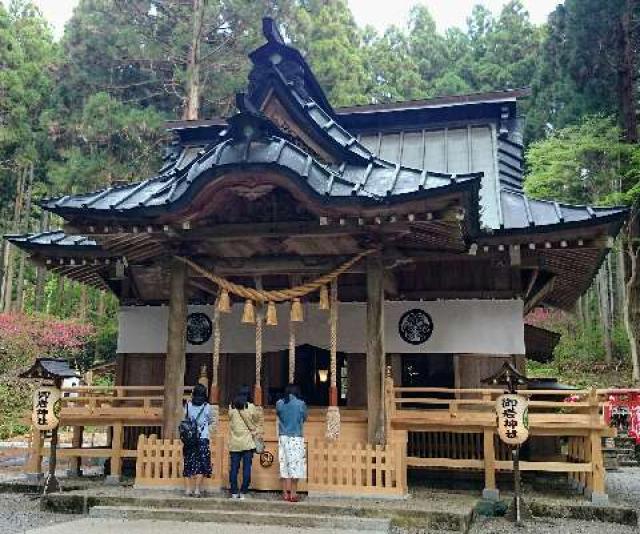

| 住所 | 三重県伊勢市宇治館町1 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 伊勢 |

| アクセス | 近鉄鳥羽線五十鈴川 徒歩24分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0596-24-1111 (神宮司庁) |

| FAX番号 | 0596-27-0520 |

| 公式サイトURL | https://www.isejingu.or.jp/about/naiku/ |

| 御祭神 | 天照大御神(あまてらすおおみかみ) |

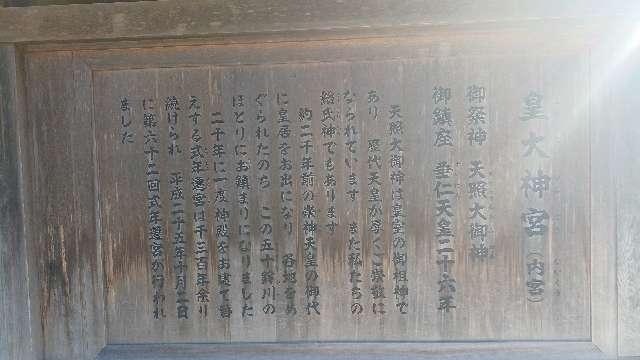

| 創建・建立 | 垂仁(すいにん)天皇26年 |

| 旧社格 | |

| 由来 | 我が国最初の正史『日本書紀』によると、天照大御神はお生まれになった時、「光華明彩、六合の内に照り徹らせり」と称えられ、この上なく輝かしい存在として、また神々の世界を治める日の神としても伝えられています。 高天原にいらっしゃる大御神は皇孫瓊瓊杵尊をこの国にお降しになる際に、 豊葦原の千五百秋の瑞穂国は、是れ吾が子孫の王たる可き地なり。宜しく爾皇孫、就きて治せ。行矣。 宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無かるべし。 と、この国は天地と共に永遠であるとの祝福のお言葉をお与えになりました。また大御神は宝鏡を授けられ、「この鏡は私を見るがごとくにまつれ」と命じられました。さらに高天原でお育てになった稲穂を授けられ、米をつくる暮らしが、この国の繁栄と平和をもたらすとお教えになられました。この御祝福の言葉は「天壌無窮の神勅」と呼ばれます。 さて、瓊瓊杵尊に授けられた宝鏡は八咫鏡と呼ばれ、天皇が天照大御神をお祀りするご神体となっています。八咫鏡は代々宮中で天皇ご自身がお祀りされていましたが、崇神天皇の御代になるとお側でお祀りすることに畏れを抱かれ、皇居を出られ、大和の笠縫邑に神籬を立ててお祀りすることになりました。 そこでは、天皇にお代わりして、豊鍬入姫命が大御神をお祀りしていましたが、垂仁天皇の御代に、倭姫命が新たに大御神をお祀り申し上げるにふさわしい地を求められることになりました。倭姫命は大和国を始め伊賀、近江、美濃の諸国を巡られた後、伊勢国の度会の地、宇治の五十鈴の川上に到られ、大御神のお教えのままに「祠」をたててお祀り申し上げることになりました。今からおよそ2000年前のことです。祠は社とも書き、家や屋の代という意味で、お祭りに際してその都度新たにたてられる建物のことです。神籬や祠のように臨時にたてられる建物が、神の宮、つまり神宮と呼ばれるほどに大きな規模になったのは、天武天皇から持統天皇の御代にかけてのことと考えられています。20年に一度の大祭、神宮式年遷宮もその時代に始まりました。 |

| 神社・お寺情報 | 「お伊勢さん」「大神宮さん」と親しく呼ばれる伊勢神宮は、正式には「神宮」といいます。 神宮には、皇室の御祖先の神と仰ぎ、私たち国民の大御祖神として崇敬を集める天照大御神をお祀りする皇大神宮(内宮)と、衣食住を始め産業の守り神である豊受大御神をお祀りする豊受大神宮(外宮)を始め、14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社があります。これら125の宮社全てを含めて神宮といいます。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  花菱

花菱

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ゆっきー 【 最終 更新日時】2025/11/20 20:36:04 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

諏訪大社上社本宮

諏訪大社上社本宮

諏訪大社上社前宮

諏訪大社上社前宮

御岩神社

御岩神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース