みんなの御朱印

みんなの御朱印

19

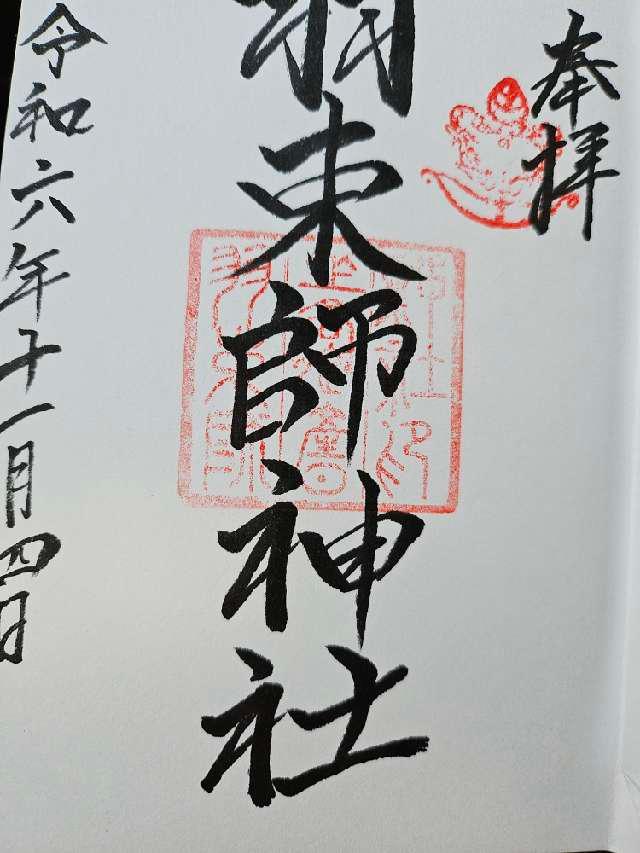

ももさん

2024年11月4日 11:51

43

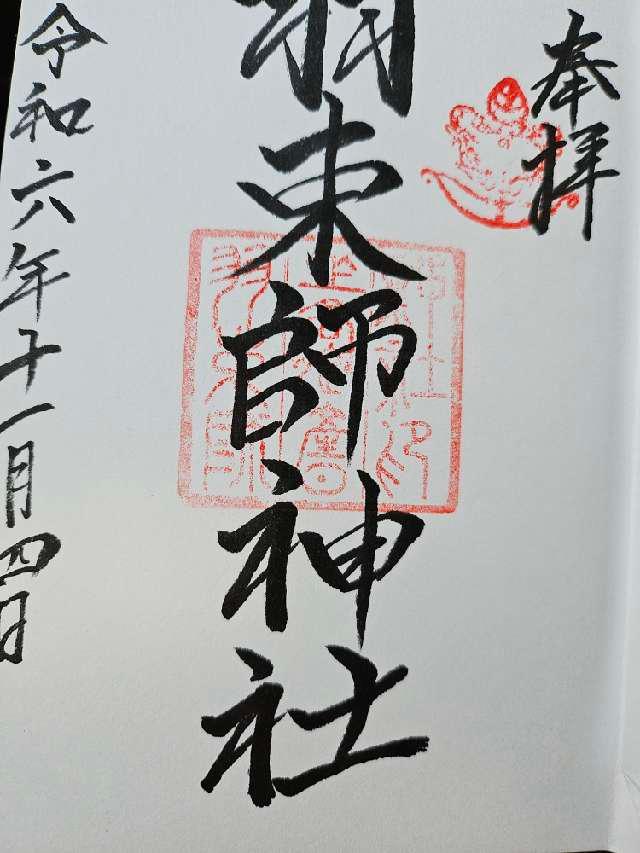

新居浜太郎さん

2024年10月10日 20:04

28

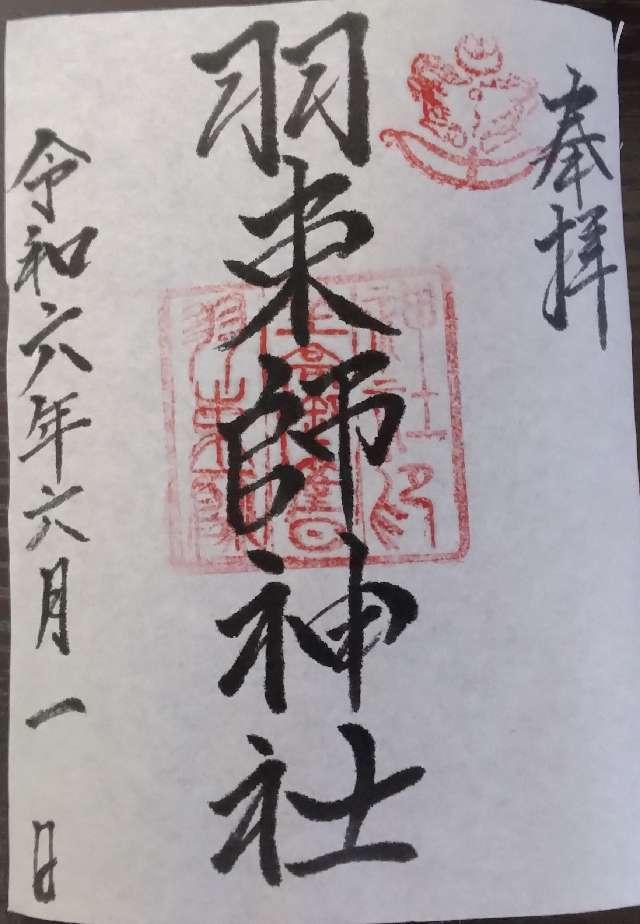

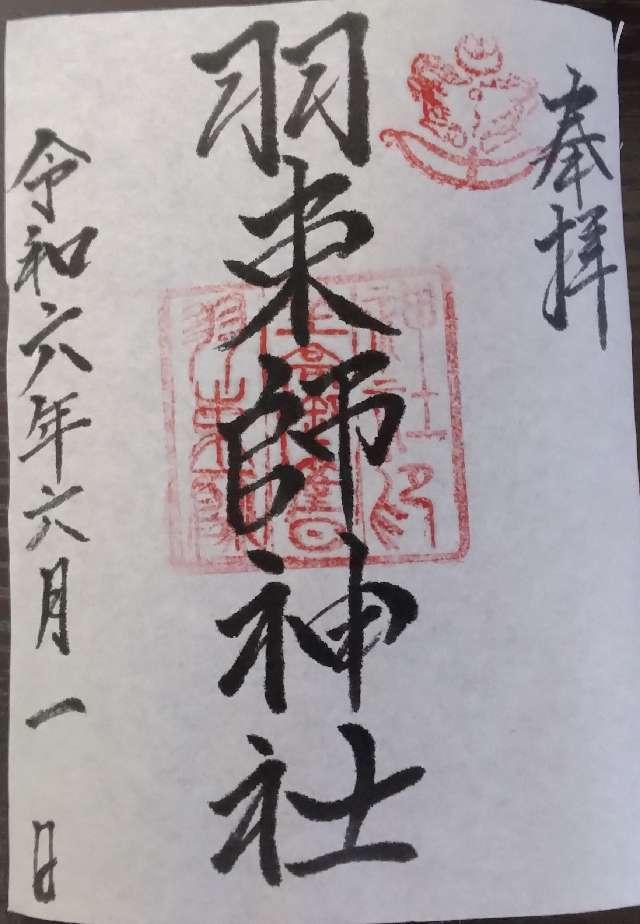

ムロさん

2024年6月1日 00:00

37

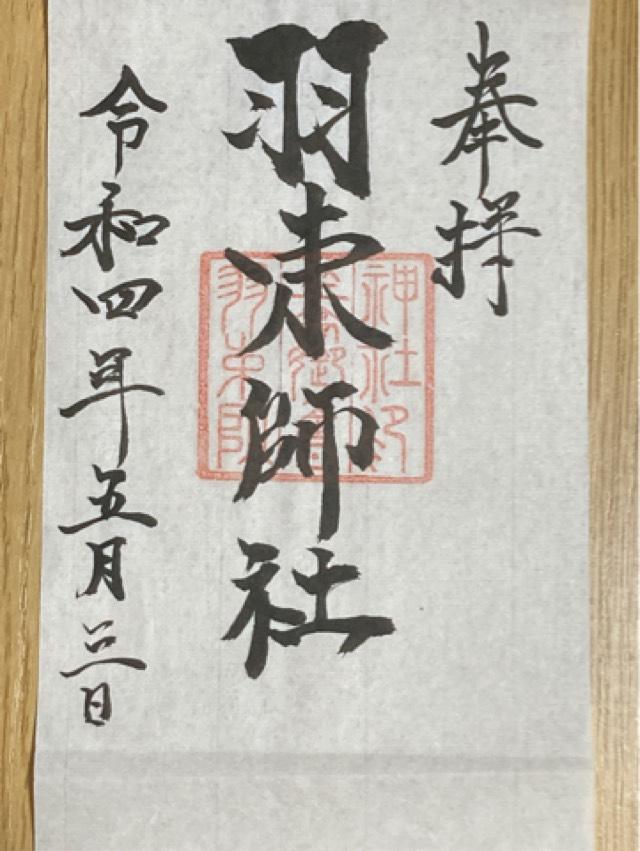

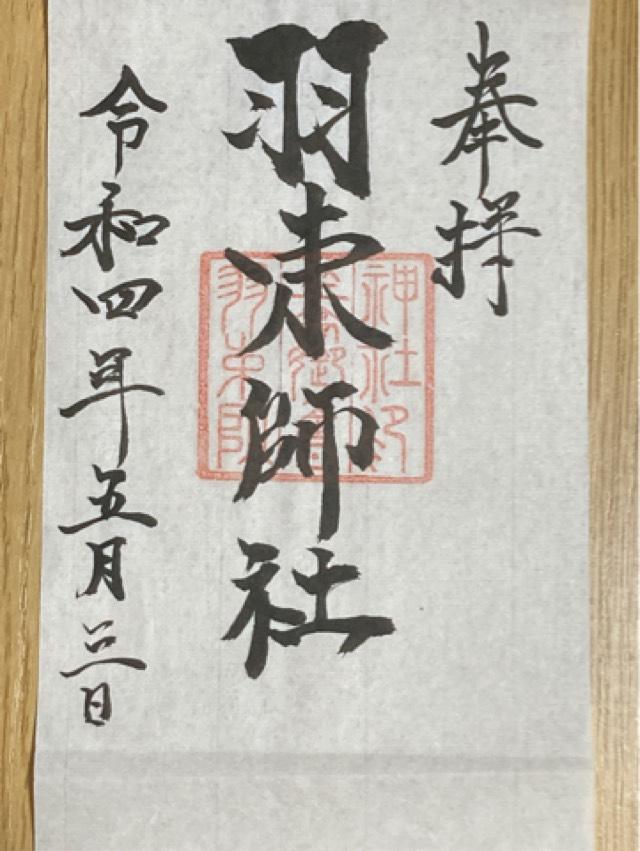

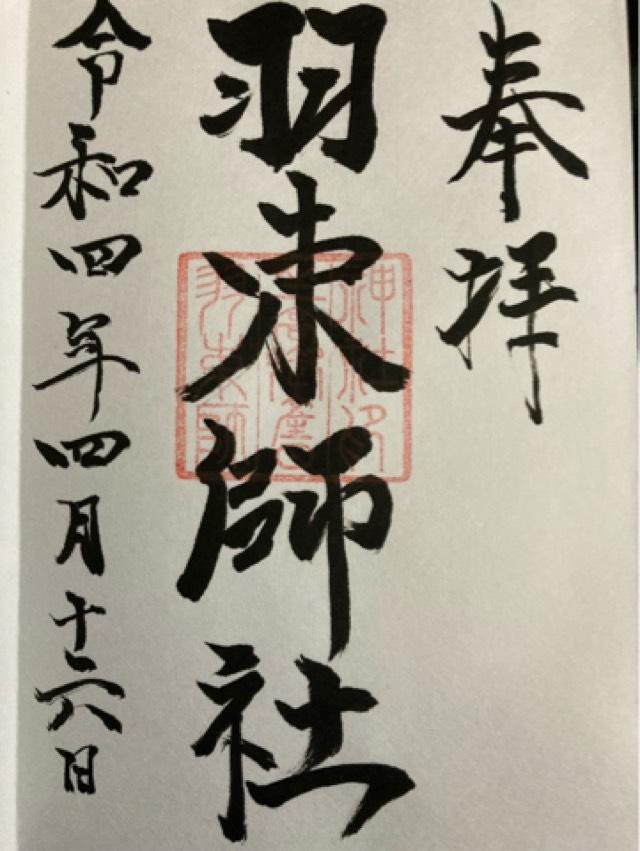

ひげさん

2022年5月5日 13:00

40

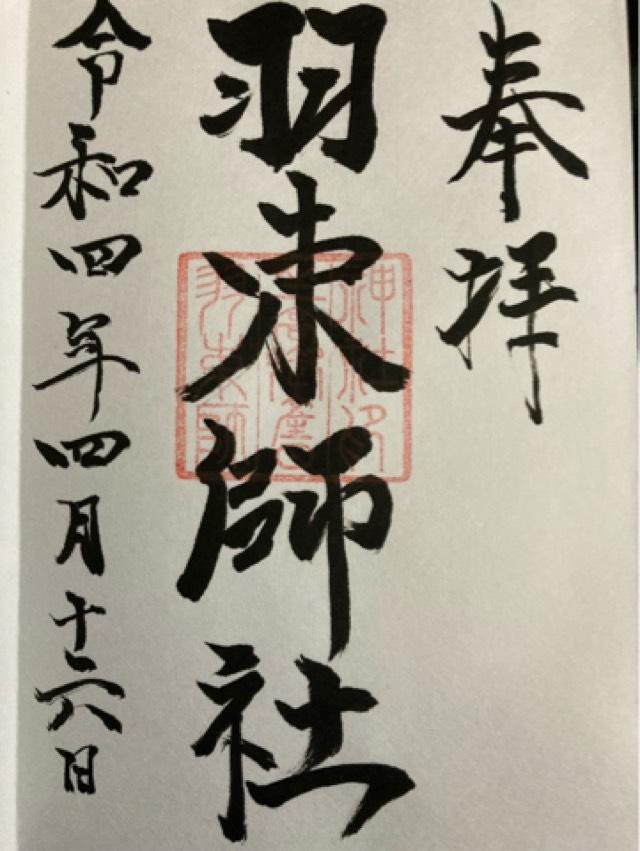

フタバアオイさん

2022年4月16日 00:00

36

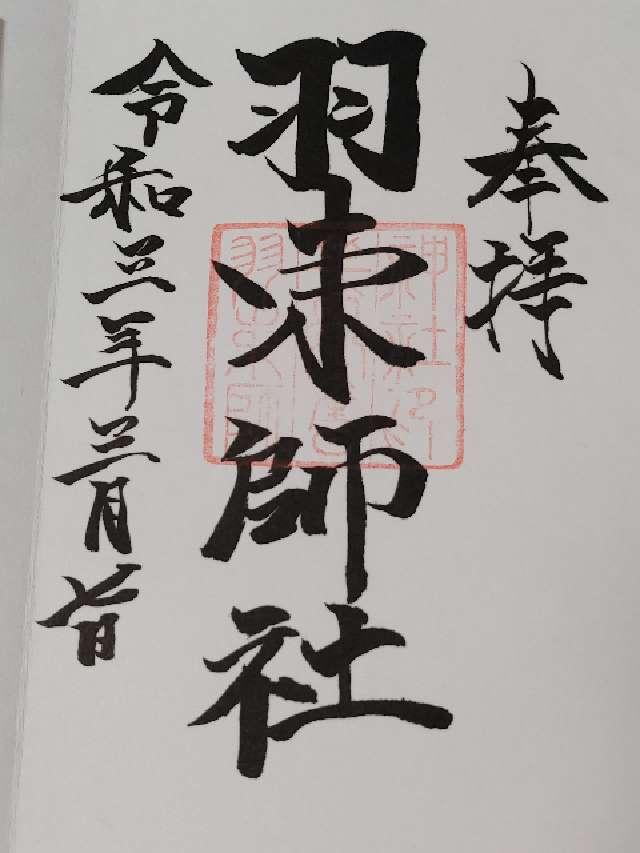

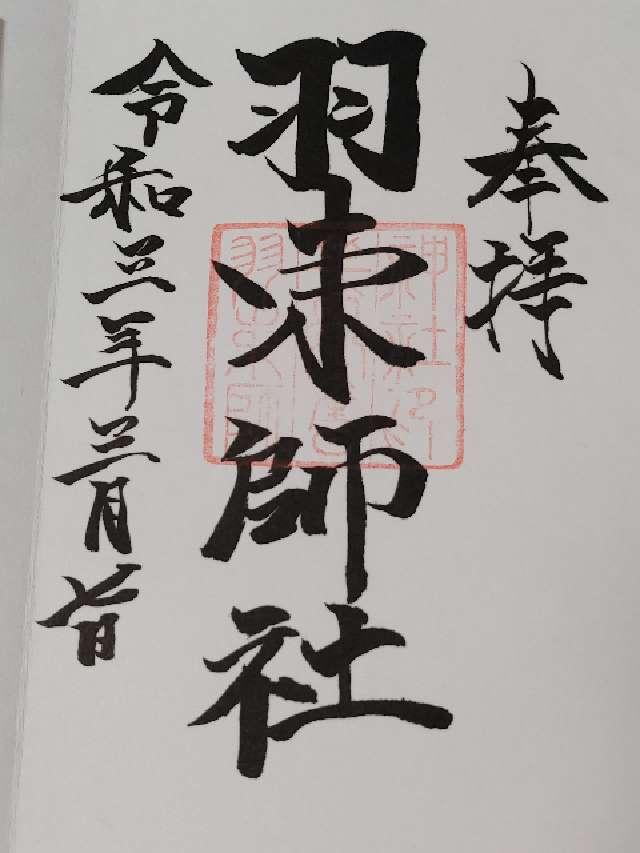

のぶちゃんさん

2021年3月7日 11:40

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

2

134

2

535

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

京都府京都市伏見区羽束師志水町219-1 |

五畿八道

令制国 |

畿内 山城 |

| アクセス |

JR京都線長岡京 徒歩26分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

075-921-5991 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

高皇産靈神

神高産靈神 |

| 創建・建立 |

雄略天皇二十一年(四七七) |

| 旧社格 |

郷社 |

| 由来 |

当社の御鎮座は、雄略天皇21年丁己(477)です。「続日本紀」大宝元年(701)4月3日条に「波都賀志神等の御神稲を今より以後中臣氏に給へ」とあって、羽束師神社についてみえる最も古い記録ですが、「三代実録」貞観元年(859)9月8日条には、「羽束志神、遣使奉幣、為風雨祈焉」とあり、風を鎮め、潤雨を祈願する神さまとして崇敬されていたことがうかがえます。近年当社西方の長岡京四条四坊に当る旧址から、祈願の際献じる土馬が発掘され、話題を呼んだのは興味深いことです。

この地は桂川及び旧小畑川等諸河川の合流点に位置し、低湿地ですが、古くから農耕が行われ且、水上交通の要地という条件と相まって、「乙訓・羽束郷」(和名抄)と称し開けてきた土地です。

因に、日本書紀垂仁天皇39年「冬10月(中略)泊橿部等并せて十箇の品部(とものみやつこ)もて五十瓊敷皇子に賜う」と記され又、「令集解」の職員令の中には「泥部=泊橿部とは古の波都加此の伴造を云う」とあります。何れにしても、「はつかし」と名乗る職業をもった人々の集団が、大宝令制に組み入れられる以前から、この地域に生活していたということが分かります。更に御所の野菜を供給する羽束師薗もあった処で、これらのことが、神社の発展をもたらした理由になったと考えられます。

平安初期延喜の制がととのえられるや当社は、式内大社に列せられ、月次・新嘗の幣に預かって、名実共に式内第一の社となり、「むすび」の御神威を愈々顕現され、天下豊平の加護を垂れ給うたのです。

中世・近世において、周辺地域の産土神として崇敬を集めたことは「都鄙祭事記」中の「久世、久我、古川羽束石祭四月中の巳日にて神輿二基あり。往古は、久世より下の村々は、羽束石社の産子なり。乱国の頃別れしも、上久世続堤より少し下れば往還の東に、羽束石社の御旅所と申す地あり。其所に小社並びに黄楊の古木あり」という記事からも推察できます。

「大乗院寺社雑事記」文明14年(1482)9月1日条に「8月27日28日、西岡羽束石祭、守菊大夫楽頭、随分得分神事也、百貫計得云々、当座ニ六十貫計懸物在之云々、盛物等大儀講也云々」とあり、祭礼には宇治猿楽守菊大夫が、楽頭職となって神事能を演じた事、またこの神事は近郊に聞えた盛大なものであったらしく楽頭の得分は百貫と記されています。氏子圏の広さとその豊かさを物語っています。 |

| 神社・お寺情報 |

延喜式内社(大) |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】じゃすてぃ

【

最終

更新日時】2019/05/19 03:15:18

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

多気山不動尊 笠間稲荷大明神

多気山不動尊 笠間稲荷大明神

櫻株稲荷大明神

櫻株稲荷大明神

三川神社

三川神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース