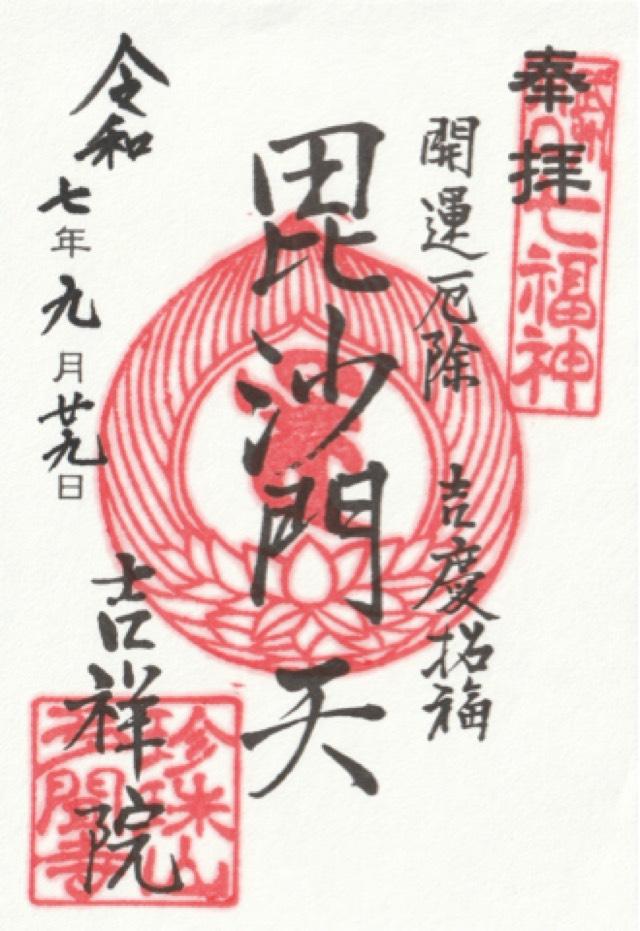

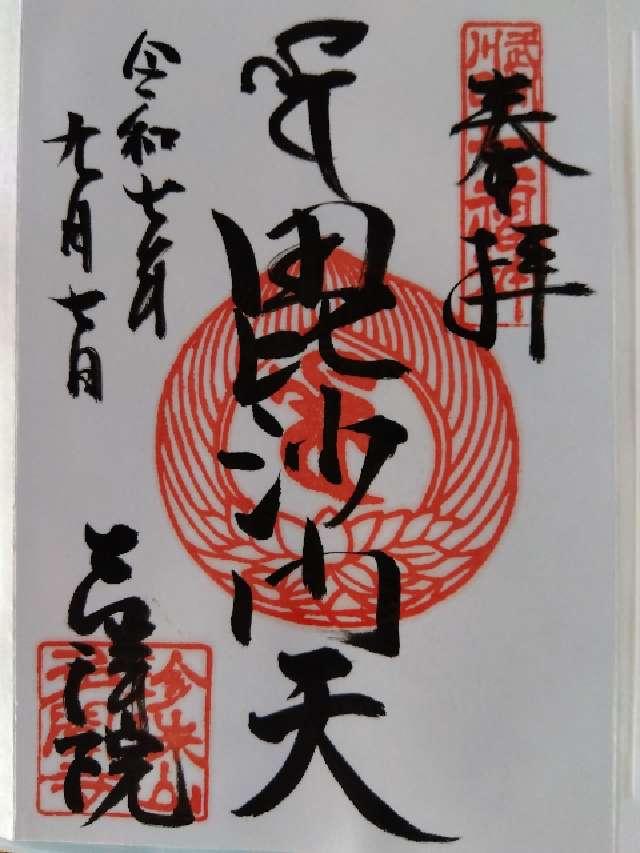

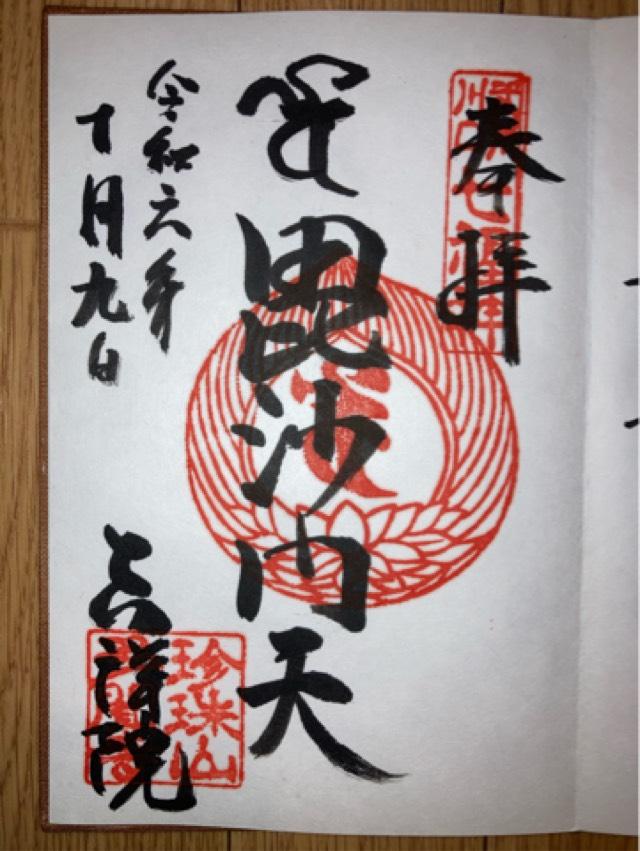

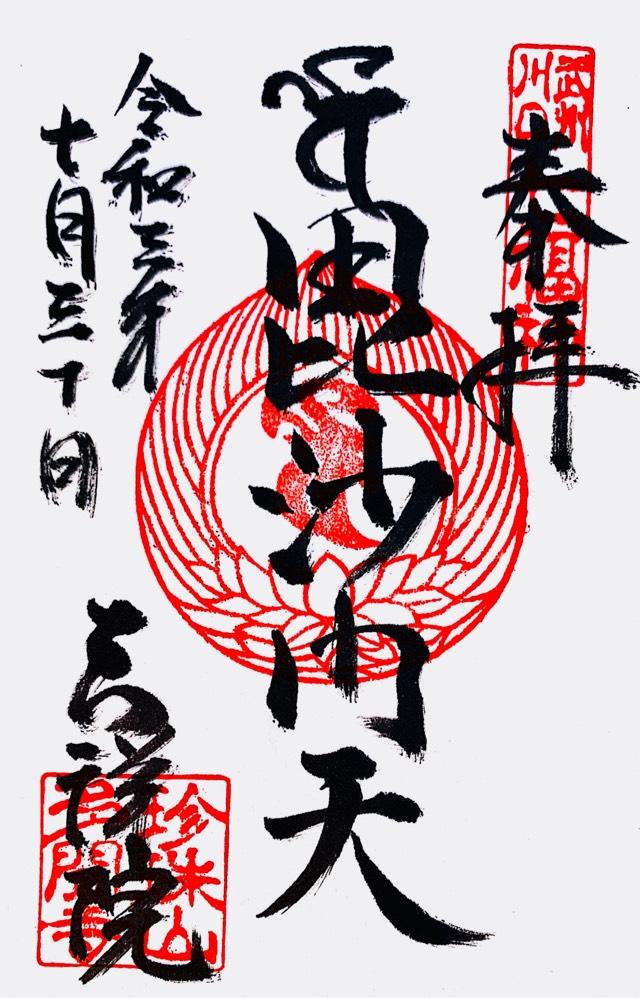

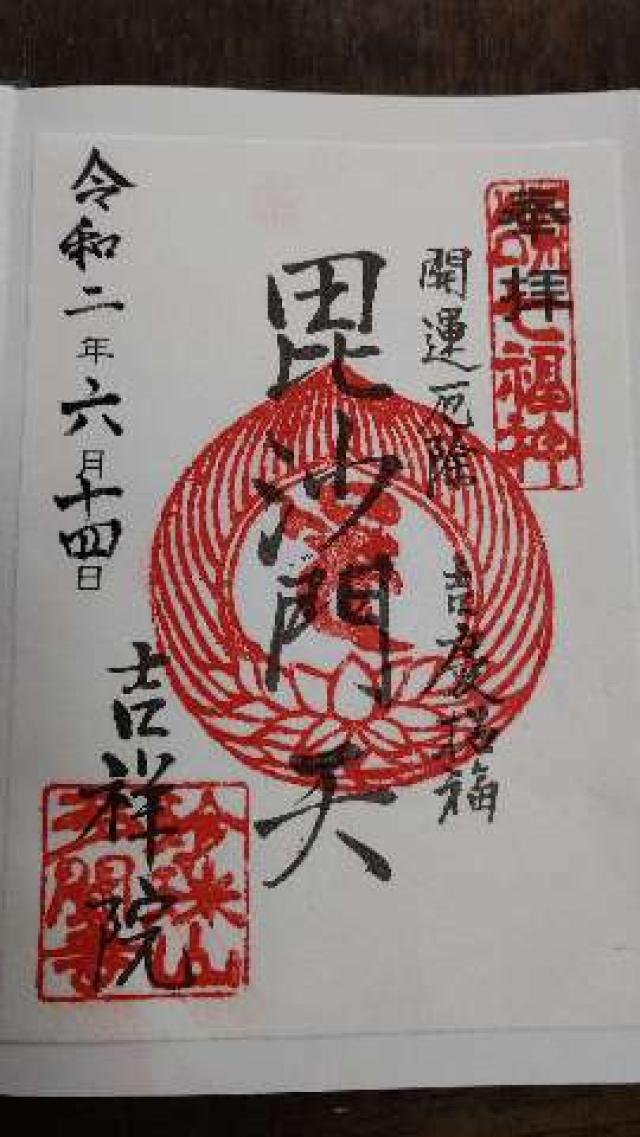

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2019年3月22日 00:00

★★★★ 参拝日:2025年9月29日 14:51

★★★★ 参拝日:2025年1月11日 09:06

参拝日:2023年9月25日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 埼玉県川口市南町2-6-8 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | JR京浜東北線西川口 徒歩15分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0482525949 |

| FAX番号 | 0482557968 |

| 公式サイトURL | https://www.kichijyoin.jp/ |

| 御本尊 | |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 創建・建立 | |

| 由来 | 境内碑

吉祥院新本堂建立趣意書 珍珠山吉祥院は数百年来壇信徒各位の菩提寺として、皆様の信仰と繁栄の中心をなしてまいりました。 抑々吉祥院は文明七年(五四一年前)中興開山宥鎮和尚により、荒川の清域に創建され、本尊毘沙門天は行基菩薩の御作と傳えられ、長禄年間太田道灌公が江戸城を築城の砌り、北方の守り本尊として安置された由緒ある寺院であり、真言宗智山派に属し、京都智積院を総本山として、この五百有余年の長い年月、数度にわたる火災、激しい時代の推移に遭遇しながらも法統を連綿として傳えてまいりました。 特に明治三十九年三月二十日夜半、怪火により不幸諸堂伽藍は一夜にして焼失しましたが、檀徒各位は復興の念に燃え、忽ちにして浄財を集めるも、当時荒川の氾乱に見舞われて農村の疲弊はその極に達しており、その目的を充分に達することができず、応急策として、明治末年現存せる本堂が建立され、以来六十有余年の歳月がすでに流れております。しかし当寺の建築技術の拙なさと応急的な施工で建てられた本堂は六十年の風雪と、大正十二年の大震災によって痛められ、老朽化し、現在その使用は困難を来たすまでに至っております。 他方川口市の戦後の復興は実に目覚しく、市の中心部から隅々にいたるまで、新都市建設への槌音は昼夜を分かたず全市に高らかに響きわたり、文化産業都市川口の姿は刻々と完成に近ずこうとしています。 此の時に及んで老朽化した旧態依然たる吉祥院本堂の姿では、吉祥院の発展上にも大きな影響を及ぼすものと深く憂慮されております。 このような実情からしても、わが吉祥院の本堂の建立についてはかねがね有志の間で研究討議が重ねられてきましたが、此のたび吉祥院本堂建立奉賛会を組織して、皆様の菩提寺である由緒深いこの吉祥院を皆様の信仰と憩いの場として、新しい時代にふさわしい本堂を再建、整備することに決定いたしました。 しかしこのことは、きわめて大事業であり、檀信徒の皆様の物心両面にわたる御理解と御支援を仰がねば到底実現できないところであります。 檀信徒の皆様におかれましても、とくにこの事業の必要性を認められまして本事業完遂にあたりまして是非とも絶大なるお力添え下さいますよう、茲に懇願する次第であります。 昭和四十二年一月二十日 珍珠山吉祥院 第二十九世 大僧正片野真洋 配布物 濫傷 吉祥院のはじまり 吉祥院のフルネームは、珍珠山・多聞寺・吉祥院です。その歴史を遡ると今からおよそ550年前、1470年(文明2年)になります。この頃には荒川(旧入間川)の清域に堂宇が建立されていたと伝えられます。それから歳月が流れる中、末寺十一カ寺を有し、鎮守には八幡社が勧請されておりました。 この川沿いの寺を訪れたのは、現在の川口市本町にある錫杖寺を中興した宥鎮和尚でした。宥鎮和尚は現在のご本尊を勧請するなど、境内の整備に尽くされました。それ以来、宥鎮和尚が中興開山となり錫杖寺の末寺となりました。 ご本尊毘沙門天は、行基菩薩が聖武天皇の勅願により刻まれたご尊像です。その後、太田道灌公が江戸城西の丸を築いた折に、北方を守る本尊として、文明7(1475)年に当院に寄進され、ご本尊として安置されました。以来、吉祥院のご本尊は永く絶対秘仏として護持されてきました。 縁起 吉祥院のあゆみ 1656年(明暦2年)に荒川の大氾濫により、吉祥院の堂宇すべてが濁流に押し流されてしまいます。しかし仏縁のなせる業か、ご本尊は河口から奇跡的に発見されたのです。 それから後も荒川の水害により、吉祥院は存亡の憂き目にしばしば遭遇します。しかしその度に、吉祥院をより所にする檀信徒の篤い信援に支えられ再興をくり返し、現在の地へお祀りされました。この再建時に堤外へ移された八幡社は、昭和49年に氷川社を合祀して、現在の横曽根神社となりました。 吉祥院伝来の「秀寛遺状四十九箇条」には、仏の教え(仏法)と檀信徒がご本尊の加護を得る道が説かれています。こうした精神が歴代の住職に脈々と受け継がれ、吉祥院は過酷な運命からの復興が成ったのでしょう。現在も、さまざまな年中行事を催し、縁深い檀信徒や地域の皆さんが寺を訪れます。 新編武藏風土記稿 足立郡橫曾根村 吉祥院 新義眞言宗川口町錫杖寺末 珍珠山多門寺ト號ス 本尊毘沙門ヲ安ス 行基ノ作ナリト云 開山宥鎭ハ文明七年五月廿一日寂ス 鐘樓 元ハ天和年中鑄造ノ鐘ヲ掛シカ 文化十一年再造セリ 地藏堂 |

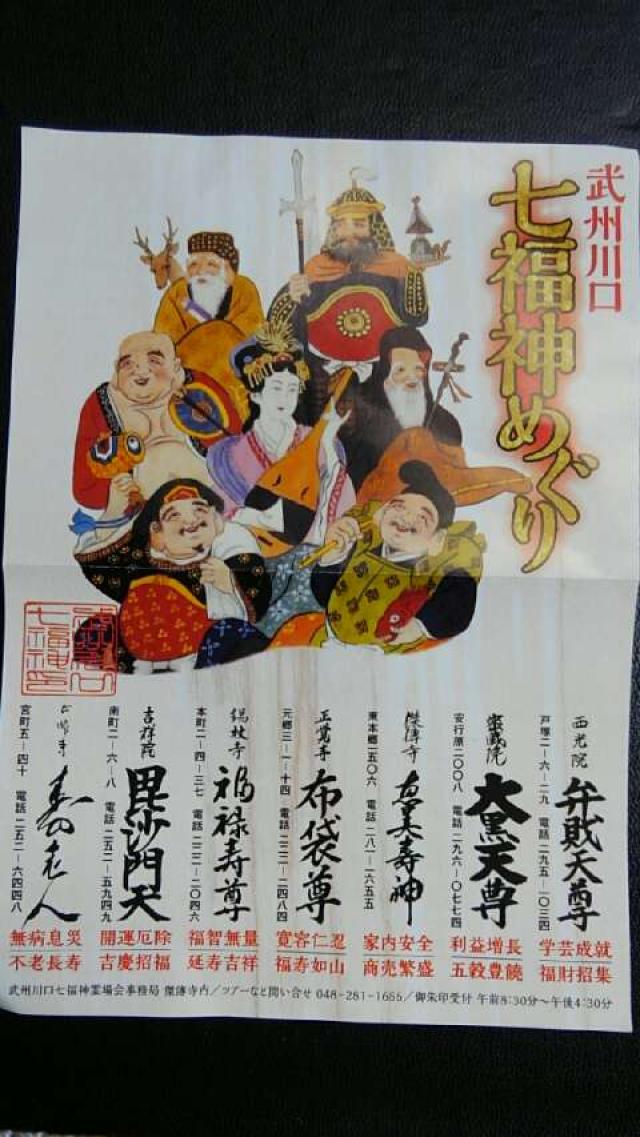

| 神社・お寺情報 | 武州川口七福神・毘沙門天

北足立八十八ヶ所霊場68番 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】thonglor17 【 最終 更新日時】2025/01/12 07:28:24 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

牛根麓稲荷神社

牛根麓稲荷神社

神明社(今宿神明社)

神明社(今宿神明社)

狭野神社

狭野神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース