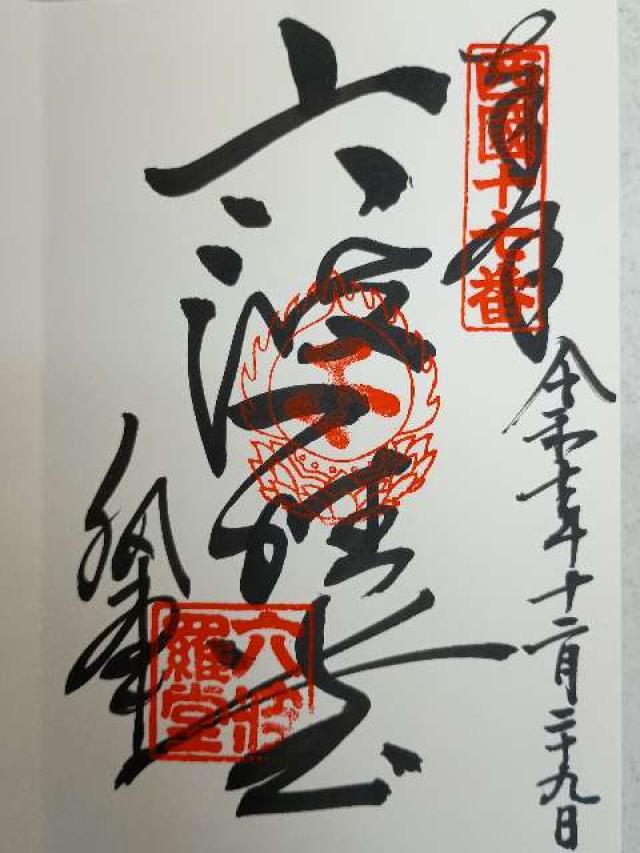

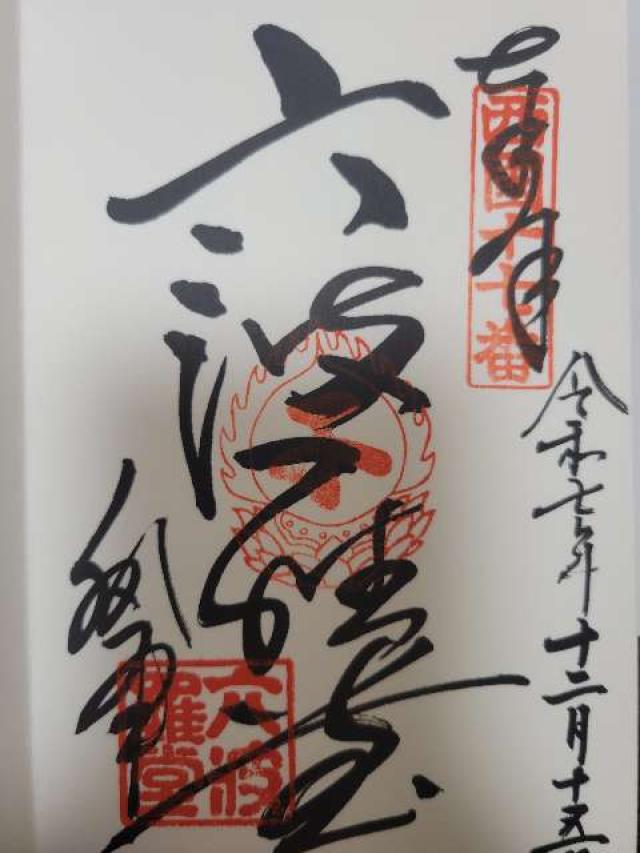

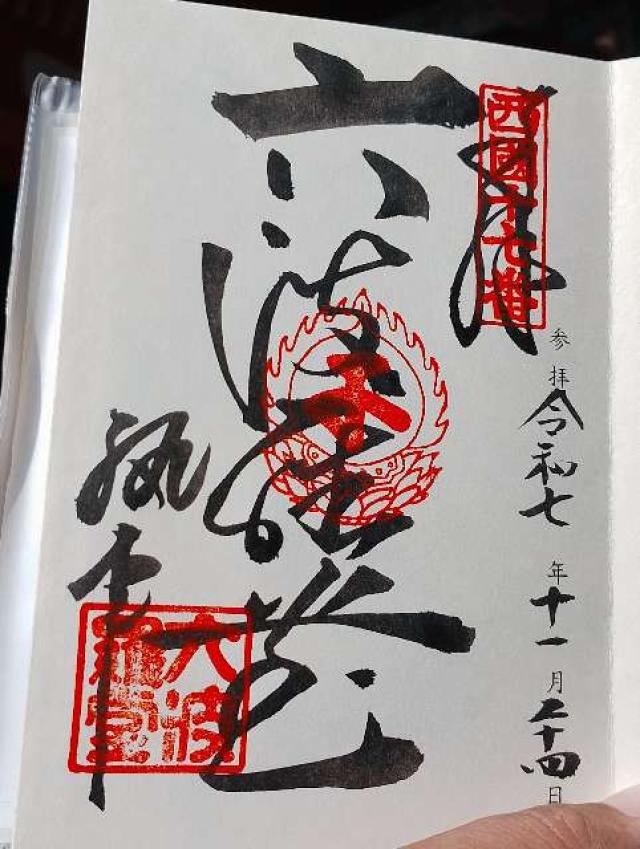

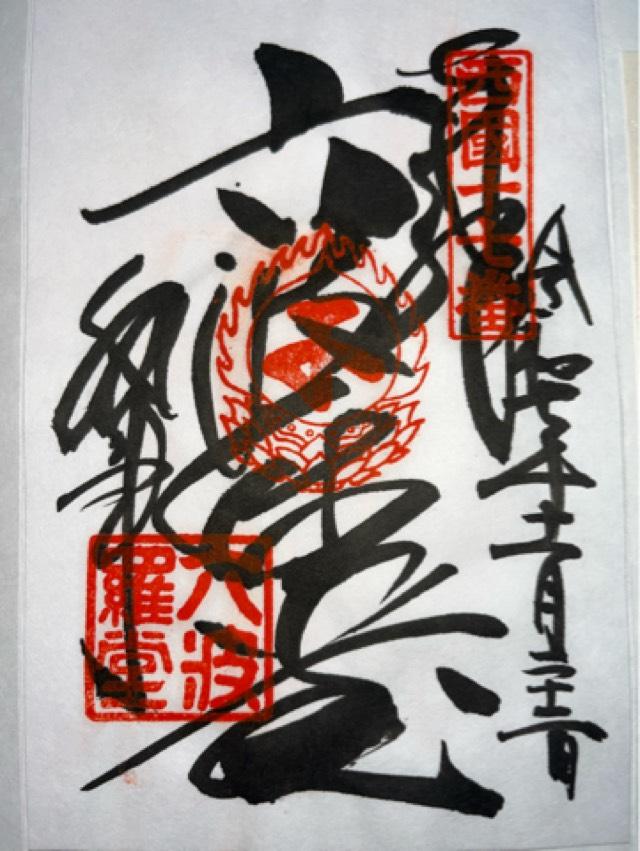

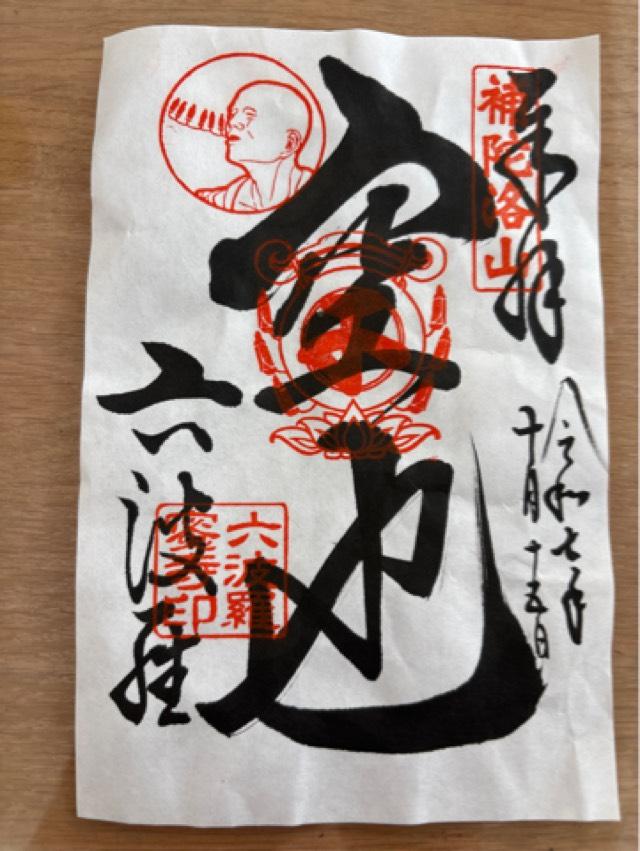

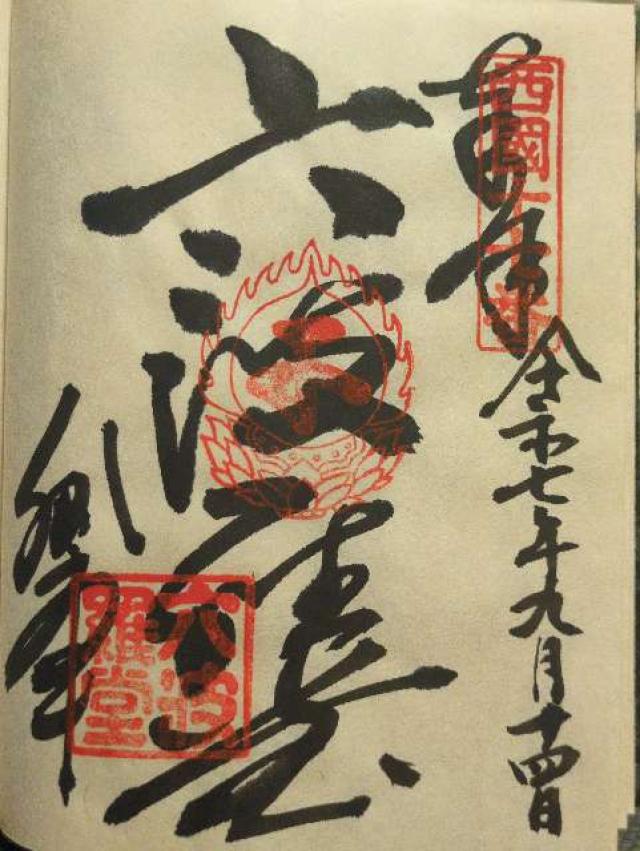

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2021年6月12日 00:00

空也の寺

★★★★ 参拝日:2022年8月15日 00:00

京都府京都市東山区、西国三十三所第十七番札所・六波羅蜜寺です。 都七福神の弁財天堂もあります。 醍醐天皇の第二皇子である空也上人により開創されたお寺です。 空也上人立像は一度見たら忘れられませんね。 口から6体の仏様が出ています。 黒・赤・紺・金・銀のカラフルなオリジナル御朱印帳がありました。

★★★★ 参拝日:2018年2月11日 00:00

拝観は無料です。西国三十三所観音霊場札所なだけでなく、洛東三十三所観音霊場や都七福神巡りもあります。

★★★★★ 参拝日:2017年12月7日 00:00

住職さんから色々説明が聞けて良かったです

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 京都府京都市東山区轆轤町81-1 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 山城 |

| アクセス | 京阪本線清水五条 徒歩5分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0755616980 |

| FAX番号 | 0755316980 |

| 公式サイトURL | http://www.rokuhara.or.jp/ |

| 御本尊 | 十一面観音 |

| 宗派 | 真言宗智山派 |

| 創建・建立 | 応和3年(963年)空也上人開山 |

| 由来 | [ 六波羅蜜寺の歴史 ]

六波羅蜜寺は、天暦五年(951)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創された西国第十七番の札所である。 当時京都に流行した悪疫退散のため、上人自ら十一面観音像を刻み、これを車に安置して市中を曳き廻り、茶を立て、中へ小梅干と結昆布を入れた茶を病者に授け、歓喜踊躍し念仏を唱えてついに病魔を鎮められたという。 現存する空也上人の祈願文によると、応和三年(963)8月諸方の名僧六百名を請じ、金字大般若経を浄写、転読し、夜には五大文字を灯じ大萬燈会を行って諸堂の落慶供養を盛大に営んだ。これが当寺の起りである。 上人没後、高弟の中信上人によりその規模増大し、荘厳華麗な天台別院として栄えた。 平安後期、平忠盛が当寺内の塔頭に軍勢を止めてより、清盛・重盛に至り広大な境域内に平家一門の邸館が栄え、その数五千二百余に及んだ。寿永二年(1183)平家没落の時兵火を受け、諸堂は類焼し、本堂のみ焼失を免れた。 源平両氏の興亡、北条・足利と続く時代の兵火の中心ともなった当寺はその変遷も甚しいが、源頼朝、足利義詮による再興修復をはじめ火災に遭うたびに修復され、豊臣秀吉もまた大仏建立の際、本堂を補修し現在の向拝を附設、寺領七十石を安堵した。徳川代々将軍も朱印を加えられた。 現本堂は、貞治二年(1363)の修営であり、明治以降荒廃していたが、昭和四十四年(1969)開創千年を記念して解体修理が行われ、丹の色も鮮やかに絢爛と当寺の姿をしのばせている。 ― パンフレット「六波羅蜜寺」より抜粋 ー |

| 神社・お寺情報 | 洛陽三十三所観音霊場 第十五番札所

西国三十三所観音霊場 第17番 神仏霊場巡拝の道 第118番(京都38番) ● 文化財(寺宝) ・十一面観音立像(国宝) ・薬師如来坐像(重文) ・地蔵菩薩立像(重文) ・弘法大師坐像(重文) ・空也上人立像(重文) ・平清盛坐像(重文) ・運慶坐像(重文) その他 多数 御本尊十一面観音立像(国宝)は辰年に開扉されます。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】春はあけぼの 【 最終 更新日時】2025/01/13 21:15:56 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

青麻神社

青麻神社

妙見神社

妙見神社

諏訪神社(立川諏訪神社)

諏訪神社(立川諏訪神社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース