みんなの御朱印

みんなの御朱印

99

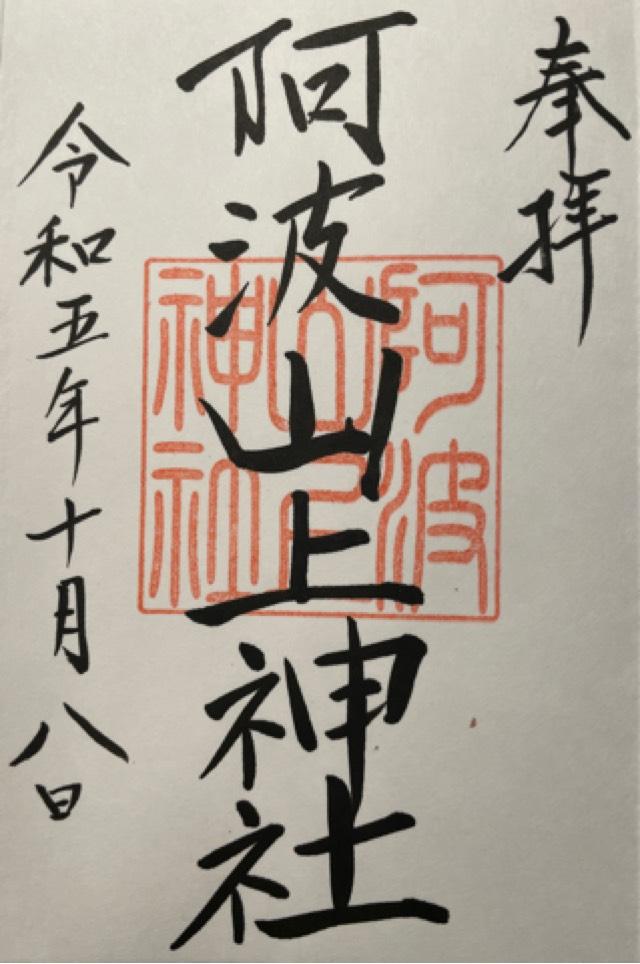

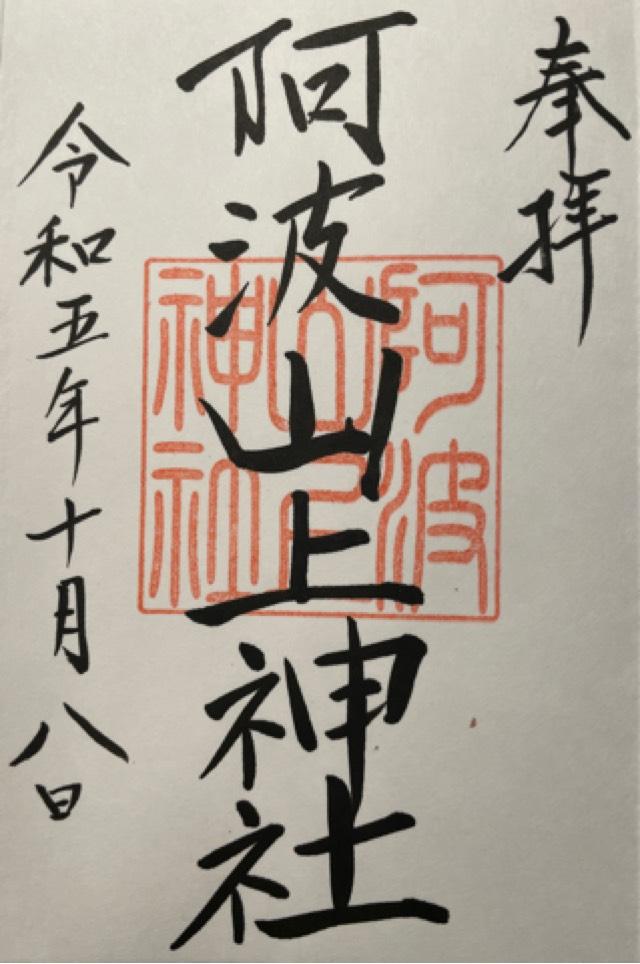

ゆゆさん

2023年10月8日 21:11

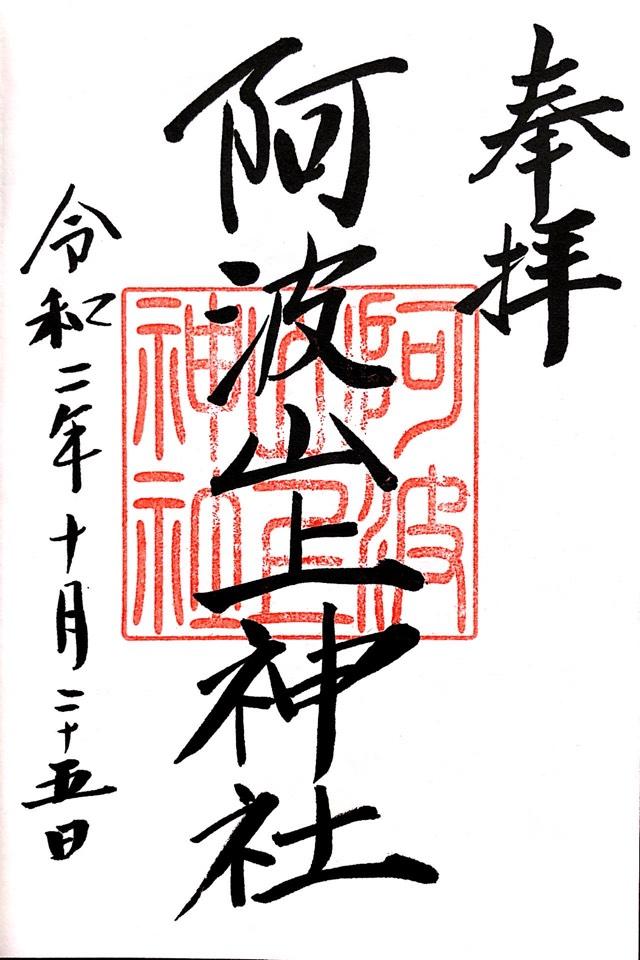

112

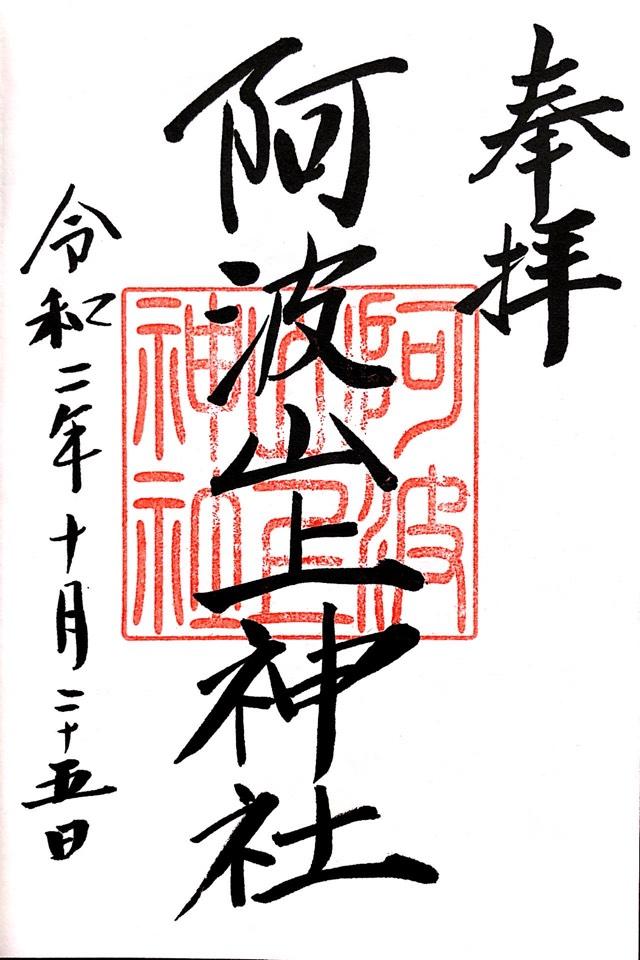

たーこさん

2020年10月25日 00:00

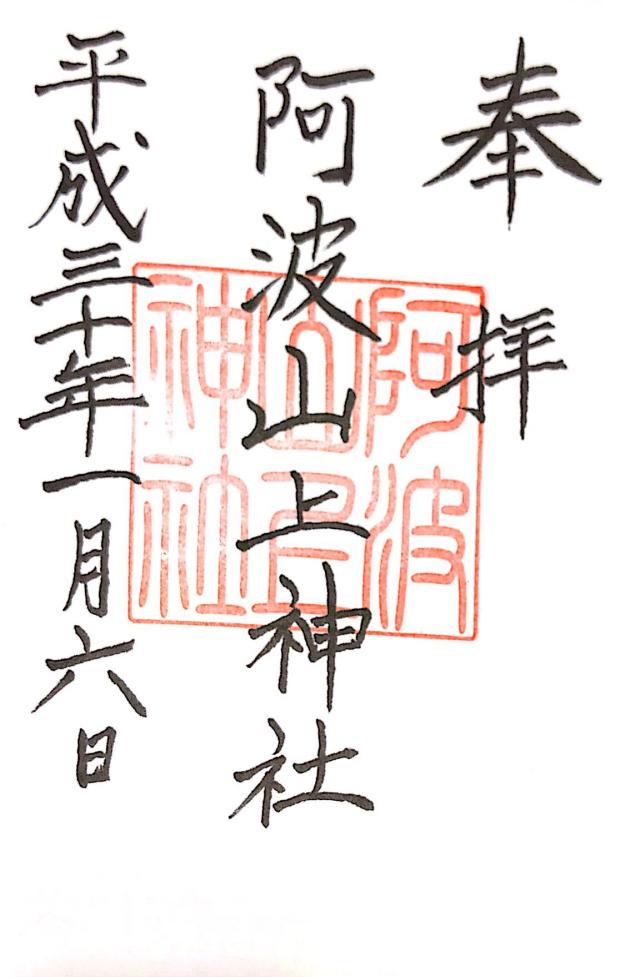

102

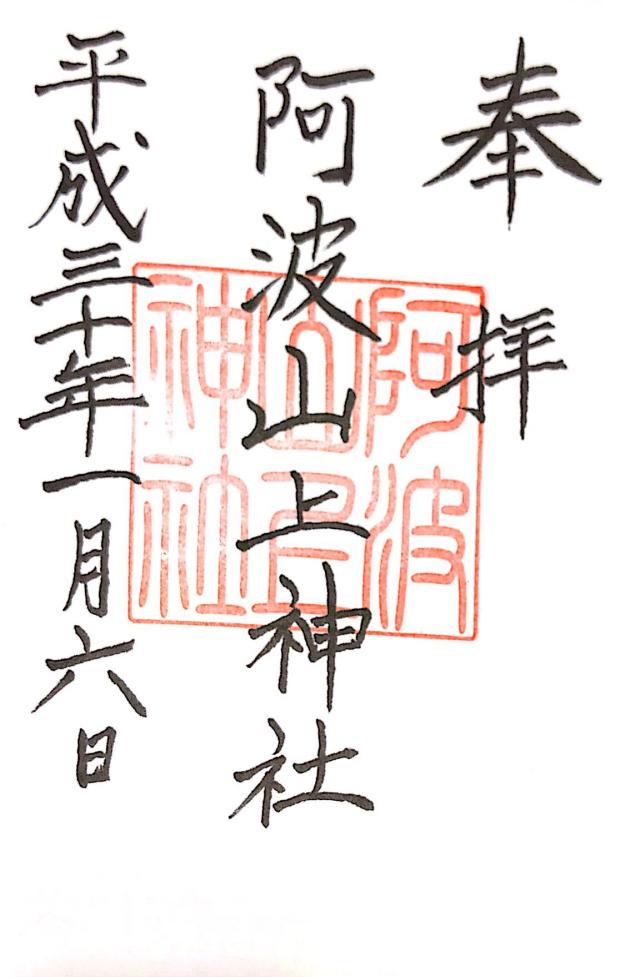

みつをさん

2018年1月6日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

2

165

2

177

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

茨城県東茨城郡城里町阿波山664番地 |

五畿八道

令制国 |

東海道 常陸 |

| アクセス |

|

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

少彦名命 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

旧郷社 |

| 由来 |

境内掲示

阿波山上神社(佐加利子明神)

<由緒> 大宝元年(701年)十月創建

少彦名命が粟穂を手に子の姿で老木に降臨。

<祭神> 少彦名命(すくなひこなのみこと)

農業 酒造 医薬温泉の神

<配祀> 軻遇突智(かぐつちのみこと)

菅原道真(すがわらのみちざね)

<神紋> 右三巴

<神体> 木製の立像にて束帯 (新編常陸國誌) 童形に座ます (府県郷社明治神社誌料)

<神木> 降子の大杉[昭和47年9月18日落雷。48年7月5日伐採。挿木苗移植。]

<神田> 阿波山一丁田 約2000m2

<神水> 明神御手洗降木水と言い、当社西方98間余にある

<社宝> 勃額「阿波山上大明神」(伝嵯峨天皇) 長鼓 猿田彦面 縁起書 棟札2枚

<社格> 後五位上(三代実錄) 延喜式内小社(常陸國那賀郡) 旧郷社(明治6年8月1日)

<祭日> 1月1日元旦祭 2月20日春祭(祈年祭) 3月15日(幟揚げ) 4月15日例大祭 6月15日御田植祭 8月31日(嵐除祈祷祭) 11月26日秋祭(新嘗祭)

<禁忌> 少彦名命が大国主命の到着を待ったが現れず「待つ(松)のはつらい」ことから近隣では松を植栽しない

<氏子> 阿波山・粟・上下阿野沢地区 約500戸

<境內社> 稲荷神社(倉稲魂命) 天王神社(素盞鳴命) 八幡神社(応神天皇) 春日神社(天児屋根命)山倉神社(大物主命) 富士浅間神社(木花開耶姫命) 疱瘡神社(月読令) 三島神社(大山祇命) [伊勢神明社 東照天満神社]

<末社> 雷神社(加茂別雷神)..粟の雷公脇(昭和27年独立)

<御利益> 五穀豊饒 健康長寿 病気平癒 事業成功 |

| 神社・お寺情報 |

延喜式内小社

水盤 天明三癸卯歳九月(1782)

境内碑

記念

當社者延喜朝記所載之名神遠近崇拝者

多茲社山之興狭隘○邑人之木材依而表

記○神篤志之請真相謀〇〇寄付植立営

結之為資料保護到造林明治四年被命上

地成官有同卅三年據國有林原野法律第

凡○凡号下戻申請卅七年於農商務省爲

不許可然明証確立不忍黙止於是再下戻

申請訴行政裁判四十二年三月為勝訴尓

後伐採價格七百五拾円内四百圓充經費

現金以三百五十円永遠供基本金距大正

十四年惜哉其人為古人不能報其勞〇錄

芳名表彰功績存不朽云

境内碑

御神木由来

神代の昔当神社の御祭神少彦名命が大杉の本に降臨されたと言う

人皇代四十二代文武天皇大宝元年里人は此処に神祠を奉し降木明神と呼びその杉を御神木と定め大杉様と称して崇拝してきた

この杉は樹齢およそ一千年高さ三十三メートル周囲目通り約七メートル第二代のものとも伝えられる

昭和四十七年九月十八日夕刻大雷雨ありこの御神木に落雷火災を発生した

大木から噴出する火の粉は周囲約五十メートルに達し桂村消防団員の総力を挙げての消火作業にもかかわらず二昼夜にわたって燃え続けようやくにして鎮火した

火災後日を経るに従って樹勢とみに衰え生立木としての見込みを失い倒壊の危険を憂慮されるに至った

よって氏子中に諮り昭和四十八年七月五日神社本庁統理の承認を得てやむなく伐採処分にした

ここに聖木を偲び後継としてこの杉の差木苗を植え玉垣を巡らすとともに記念碑を建立して大杉様の由来を永遠に伝えるものである

参道掲示板

親鸞聖人大山草庵跡

大山草庵の由来

開宗宣言の地

浄土真宗の開祖、親鸞聖人は、建保二年(一二一四)越後の国から常陸に入り、建保四年(一二一六)には、この大山の地に歩を運ばれ、ここを常陸奥郡の布教伝道の中心地とされました。

当時、大山には、聖人の師法然の孫弟子であった行観上人が建暦二年(一二二二)に開山したといわれる浄土宗の阿弥陀寺がありました。親鸞は、師法然のゆかりの寺を頼って、この地に こられ、その境内に草庵を結び、諸公達の懇願により建保四年十一月八日には、法然の三回忌法要を三尊六高祖を安置され、厳かにとり行われました。従って、これを真宗興行の法要といい、大山草庵は開宗宣言の地と言われています。

聖人の教えを受けた人達は数多く、中でも入信房、明法房は有名であります。その後、二代定信、三代如証、四代信善、五代信真、六代真順と続き、七代信如の明徳三年(一三九二)に額田城主小野崎下野守昭進の懇請によって、額田堀の内に移り、額田城の守護寺となりました。爾来、血脈相承により、現在に至っています。

一方、浄土宗阿弥陀寺は、水戸藩主徳川斉昭公の寺院整理により天保十三年(一八四二)に廃寺となり、今は往時を偲ぶものとして古い墓石が散見されるだけであります。

村史談会 |

| 例祭日 |

4月15日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2023/09/23 19:57:12

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

神田神社(神田明神)

神田神社(神田明神)

浅草神社

浅草神社

伊勢神宮 皇大神宮(内宮)

伊勢神宮 皇大神宮(内宮)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース