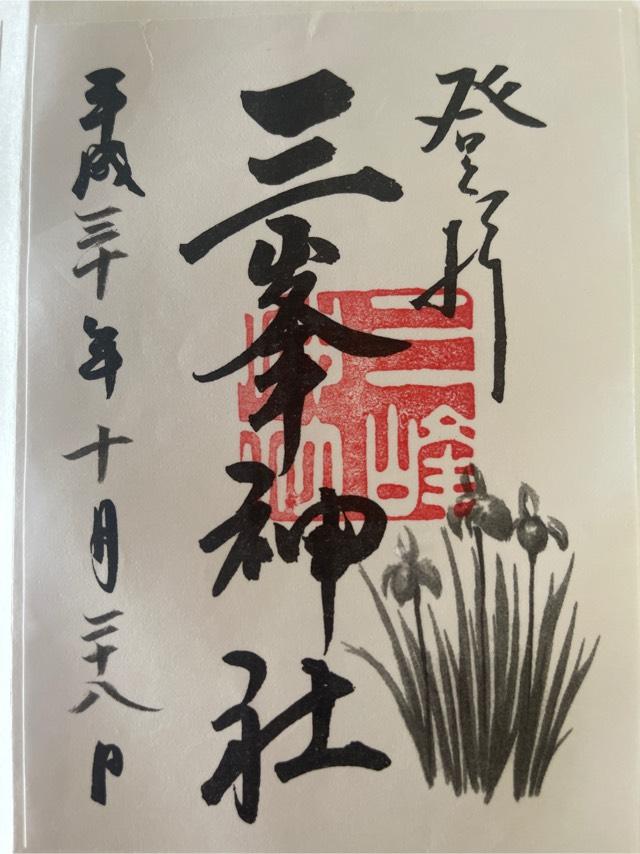

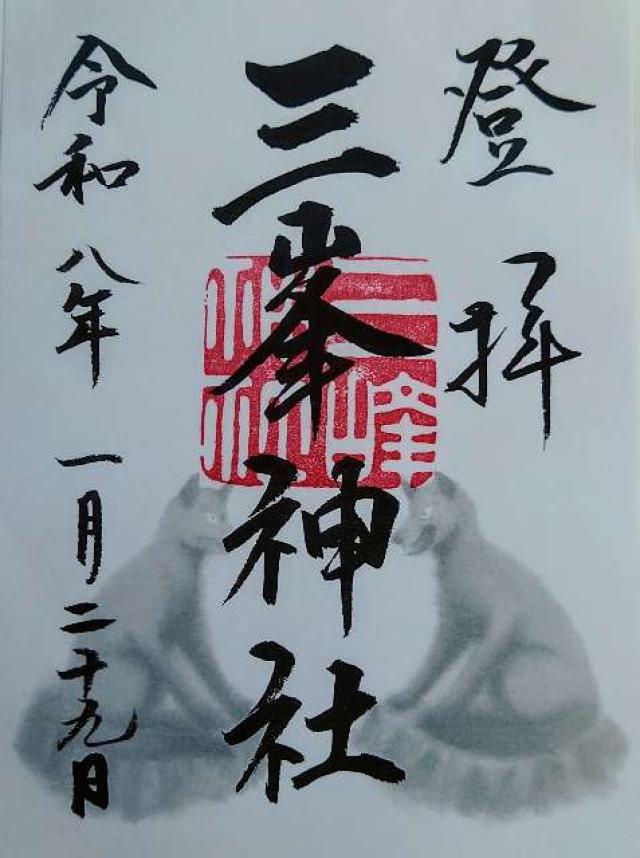

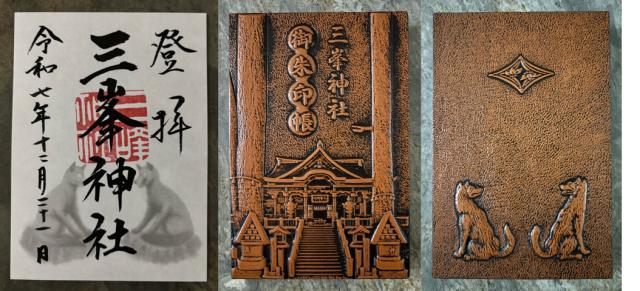

みんなの御朱印

みんなの御朱印

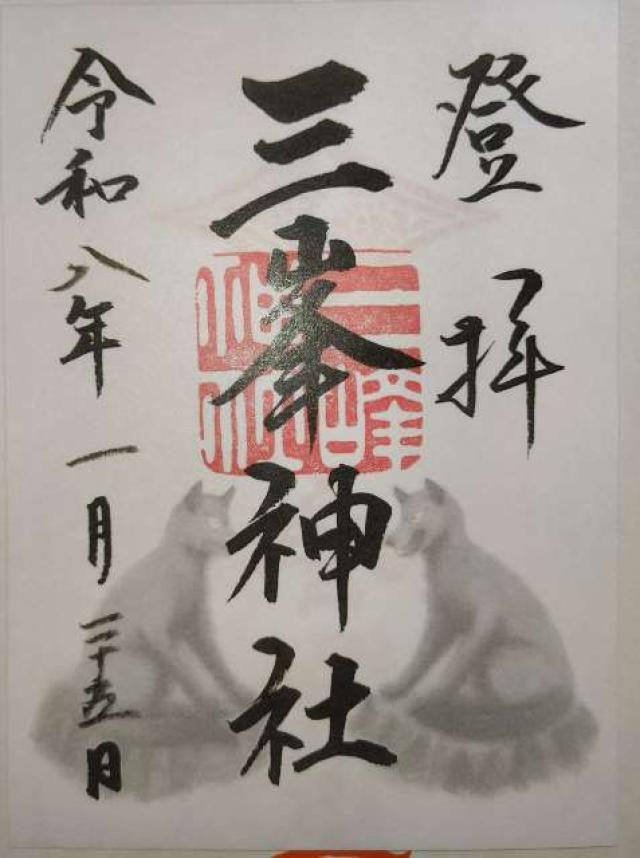

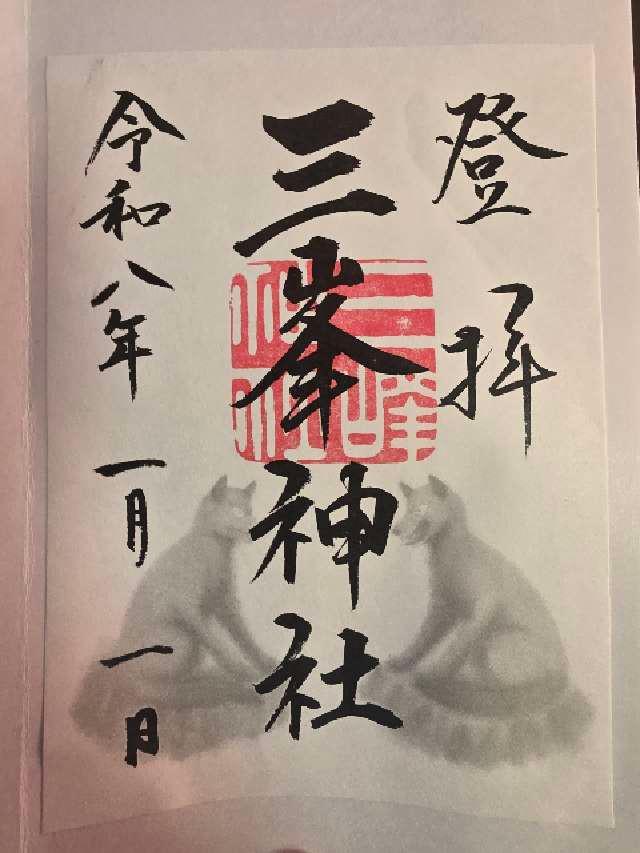

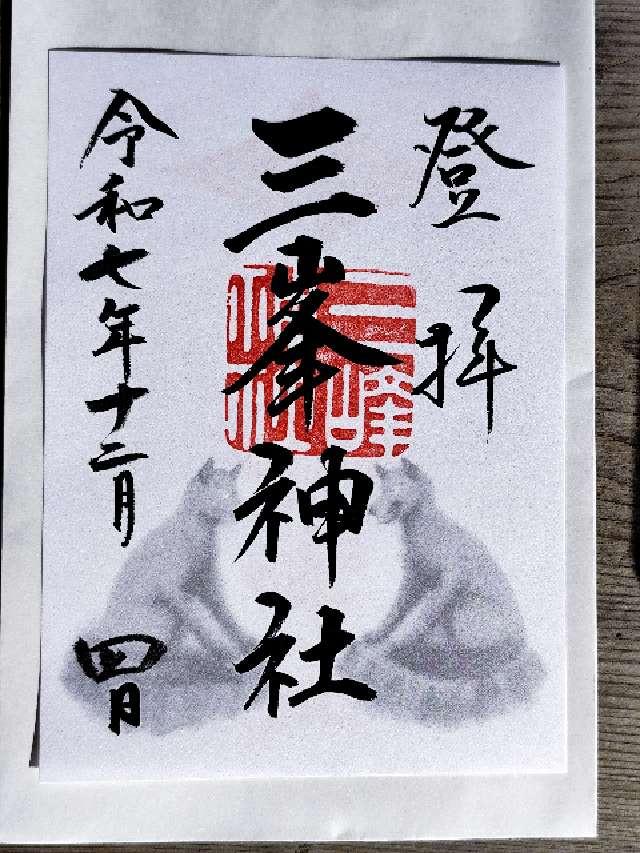

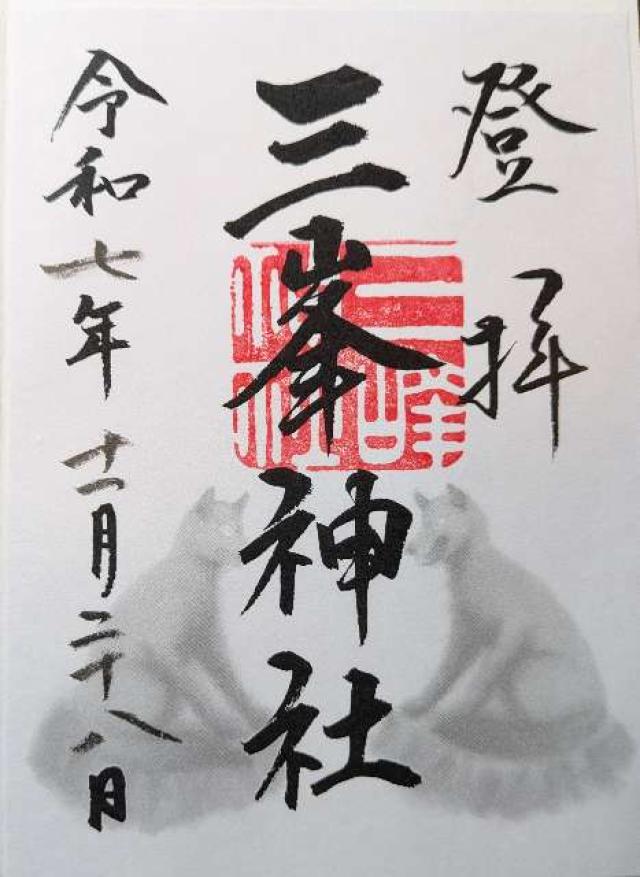

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2019年5月6日 10:23

悪い意味ではないのですが、 正直なぜこんな山奥の神社に これだけの人が集まるのか不思議でした。 果たして子供や若者がここへ来て 何を感じるのか、外国人が何を感じるのか、 そんな事を考えてながら また長いバス路を揺られていくのでした。

★★★★★ 参拝日:2018年4月29日 00:00

★★★★★ 参拝日:2019年2月6日 00:00

★★★★★ 参拝日:2019年2月6日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 埼玉県秩父市三峰298-1 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | |

| 御朱印授与時間 | 9:00-17:00 |

| 電話番号 | 0494-55-0241 |

| FAX番号 | 0494-55-0328 |

| 公式サイトURL | http://www.mitsuminejinja.or.jp/ |

| 御祭神 | 【主祭神】 伊弉諾尊(いざなぎのみこと) 伊弉册尊(いざなみのみこと) 【配祀神】 造化三神(ぞうかさんしん) (天之御中主神 アメノミナカヌシノカミ・高御産巣日神 タカミムスヒノカミ・神産巣日神 カミムスヒノカミ) 天照大神 (あまてらすおおかみ) |

| 創建・建立 | 景行天皇41年(西暦111年) |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | 【正参道三ツ鳥居側掲示】

三峯神社御由緒 当社は今から1900年余の昔、日本武尊が東国の平安を祈り、伊弉諾尊・伊弉册尊、二神をお祀りしたのが始まりです。 尊の道案内をした山犬(狼)が、お使いの神です。 三峯の名は神社の東南にそびえる雲取、白岩、妙法の三山が美しく連なることから、三峯宮と称されたことに因ります。 奈良時代、修験道の開祖役小角が登山修行したと伝え、天平8年(736年)国々に疫病が流行した折、聖武天皇は当社に葛城連好久を使わして祈願され、大明神の神号を奉られました。 平安時代には僧空海が登山、三峯宮の傍らに十一面観音像を奉祀して天下泰平を祈り、依頼僧侶の奉仕するところとなりました。 鎌倉時代、畠山重忠が祈願成就の御礼として10里四方の土地を寄進しました。 また戦国時代には月観道満が諸国を勧進して天文2年(1533年)に社殿を再建し、中興の祖と仰がれています。 江戸時代、関東郡代伊奈半十郎検地の折、3里四方を境内地として除地され、寛文元年(1661年)現在の本殿が造営されました。 享保年間(1716~1736年)には日光法印が社頭の復興に尽くし、御眷属信仰を広めて繁栄の基礎を固めました。 寛政4年(1792年)に随身門(仁王門)、同12年(1800年)には拝殿が建立され、幕末まで聖護院天台派修験、関東の総本山として重きをなし、幕府から10万石の格式を持って遇されました。 明治維新の神仏分離により社僧を罷め仏寺を閉じ神社のみとなりました。 明治6年(1873年)郷社、同16年(1883年)県社に列せられ、戦後官制廃止により宗教法人三峯神社として現在に至っています。 |

| 神社・お寺情報 | ○秩父の山中に棲息していた「日本狼」は猪や鹿等から農作物を守る眷族・神使とされ、「お犬さま」として崇められるようになり、更に、盗戝や災難から守る神と解釈されました。

○博物館や大和武尊の像、展望台等見所が多く有ります。 【御朱印】三峯神社で3種類、奥宮1種類 初穂料:通常版300円、狼の添え印入(書置き)500円、菖蒲の添え印入(書置き)500円 末社は遠宮(眷属、狼)、祖霊社、国常立神社、日本武尊神社、伊勢神宮、月読宮、猿田彦神社、塞神社(穂高神社道祖神)、鎮火神社(軻遇突智神)、厳島神社、杵築神社、琴平神社、屋船神社(家内安全の神)、稲荷神社、浅間神社、管原神社、諏訪神社、金鑚神社、安房神社、御井神社、祓戸神社、東照宮、春日神社、八幡宮、秩父神社、大山祇神社など26社あり巡礼する場合小銭27枚あると良い。 境内碑 三峯神社滝の沢神楽百周年記念 三峯神社の太々神樂は 大滝村滝の沢区に伝えられたものである 恒例として 年々例大祭の四月八日と 五月八日奉奏される 三峯大権現が純然たる神社に復したのは 明治二年 前年の神佛分離令に依ってである 明治九年以来例祭当日には 周辺各地の神代神樂が交替で奉奏されたが 折しも明治二十二年白久神樂が滝の沢部落に伝習されたことに伴ない 同二十七年この滝の沢神樂が初奉奏された 以来現在まで絶ゆることがない 今年神樂伝習百年に当り神樂衆より記念碑建立の懇請があった 依ってこれに應じ当神社境内の一画を選んだ この牌が滝沢ダム建設に伴う区民離散の心の絆ともならば幸いである 昭和六十三年四月吉日 三峯神社宮司 宮澤岩雄撰文書 境内碑 八洲講社奉納三峯燈籠完成記念碑 宮中顧問官海軍中將從二位勳一等功四級小笠原長生題額 昭和十一年十月三峰神社附屬八洲講社奉納ノ燈籠五十八基完成ス着手以來星霜廿余年費巨萬材ハ凡ヘテ良質ノ花崗石ニシテ形象獨特名ツケテ三峯燈籠ト稱ス參道町標ヲ兼ヌルモノ五十三基他ハ境內ニ配建ス今茲ニ完成記念碑ヲ建立セントシ來ツテ文ヲ余ニ囑ス 抑モ八洲講社ハ東京關山豐吉牧祥之助浦島正男石川傳右ヱ門ノ四氏カ大正二年秋秩父町浦島重次郞氏ニ依リ初メテ三峰神社ニ登拜シ其ノ神域ノ森嚴神威ノ赫赫タルニ感歎シ歸京スルヤ畏友山縣純治氏ニ謀リ同志ヲ勸說翕合シテ創立セル至誠敬神ノ講社ナリ翌年講社最初ノ參拜ヲナス〇歲恰カモ 大正天皇御即位ノ大典ヲ舉ゲサセ給フ千載一遇ノ秋ニ當リ講員間期セスシテ記念事業ノ議起ル於是關山氏等カ前年登拜ノ際ニ適マ暮夜切要ヲ感シタリシ參道燈籠建設ノ案ヲ提議シテ滿場一致ノ賛同ヲ得即チ之ヲ以テ神社當局ニ謀ル當局欣然受納ヲ諾シ且助成ニ力ヲ致スヘキヲ約ス講員勇躍即チ建設委員ニ金村六十郞柏井一郞ノ兩氏ヲ舉ゲ實行ニ著手ス石工ハ秩父町村田爲吉氏ヲ選ミ燈籠文字ノ揮毫ハ余ノ先考囑ニ應シタリ尓來兩委員ハ講社幹部ト協力シテ励精任ニ當リ講員ノ誠意ト相俟ツテ著著事業ノ進行ヲ示セリ然ルニ大正九年經濟界ノ恐慌來ニヨリ頓挫ヲ來タシ次テ突如トシテ大正十二年九月ノ關東大震災ニ逢フ講員槪ネ家財ヲ烏有ニ歸シ再起ノ望絕エタルヲ思ハシメキ而モ灰燼焦土ノ中ニ蹶起セル講員ハ不退轉ノ努力ニヨリ克ク〇ノ悲境ヲ打開シテ驚異スヘキ復活更生ノ勢ヲ示シ大正十四年早クモ數基ノ燈籠建設ヲ見ルニ至レリ斯クテ愁眉將ニ開カントシテ昭和三年又財界變動ノ厄ニ遭フ然レトモ幾度カ受難辛酸ヲ嘗メタル講員ノ意氣ハ益旺ニ信念愈堅ク遂ニ所期ノ五十三基ノ燈籠ノ外更ニ五基ノ追加設立ヲ完了スルニ至レリ是レ豈至誠神ニ通シ神明加護ノ致ストコロニ非スト謂ハンヤ 今ヤ參道境內ニ列ヒ立ツ三峰燈籠ハ本講社ノ敬神ノ至情ヲ表象シテ永ヘニ後昆ニ傳フヘク登拜〇萬ノ客ニ利便ヲ頒チテ長ク神德ヲ宣布スルニ足ラン鳴呼八洲講社ノ業績ハ三峰ノ雄姿ト共ニ高ク荒川ノ流レト與ニ永久ナラン 皇紀二千五百九十七年昭和十二年五月三十日 縣社三峯神社社掌正六位勳六等宮澤寅雄撰 埼玉縣師範學校敎諭 服部誠一書 |

| 例祭日 | 1月1日:歳旦祭/元旦祈願祭 2月3日:節分祭 4月8日:例大祭/太々神楽 6月30日:大祓 7月23日:大日祭 8月28日:諏訪神社祭/獅子舞 12月31日:大歳のまつり |

| 神紋・寺紋 |  菖蒲菱

菖蒲菱

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】SFUKU 【 最終 更新日時】2026/01/09 07:51:14 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

青麻神社

青麻神社

妙見神社

妙見神社

諏訪神社(立川諏訪神社)

諏訪神社(立川諏訪神社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース