みんなの御朱印

みんなの御朱印

74

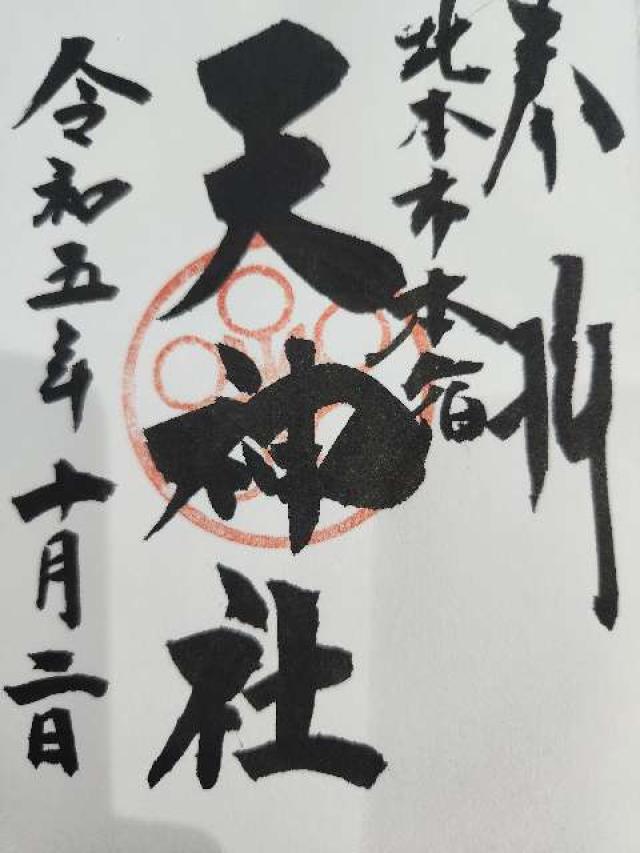

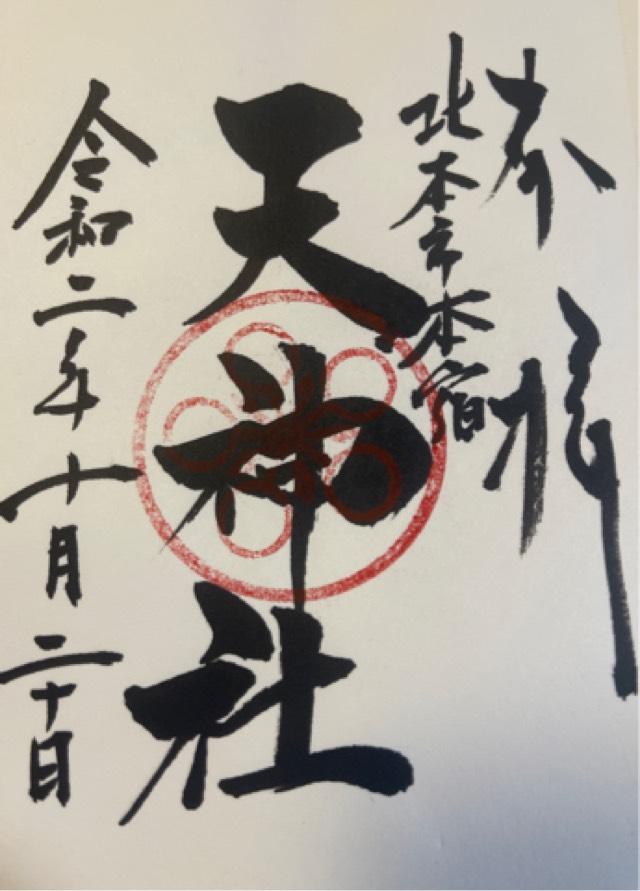

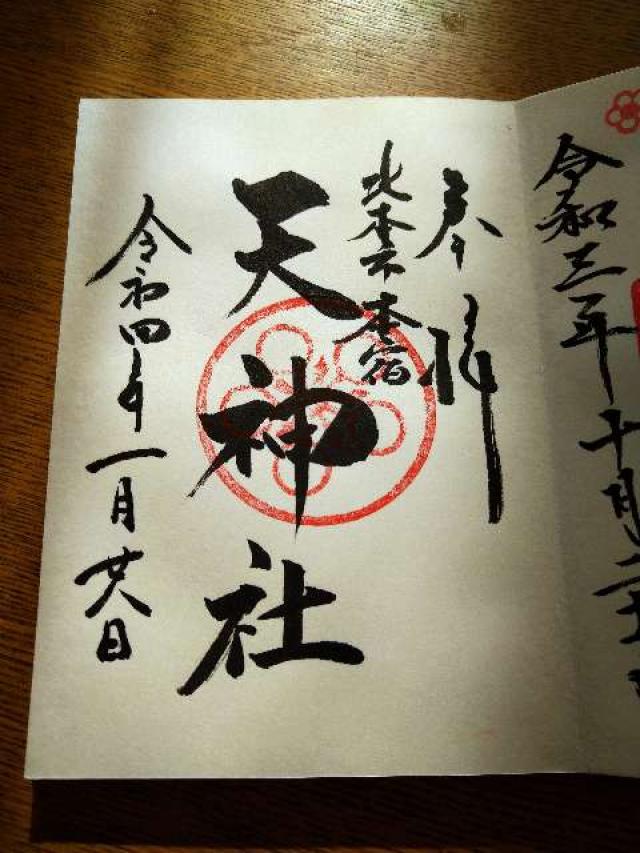

サヨナラ王子さん

2023年10月2日 00:00

79

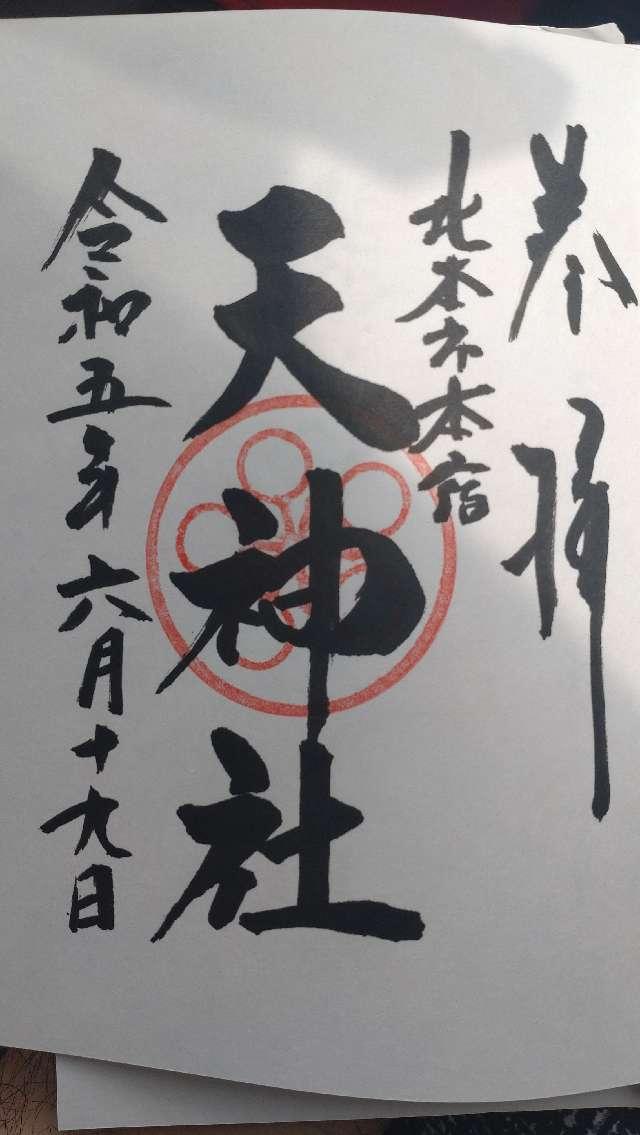

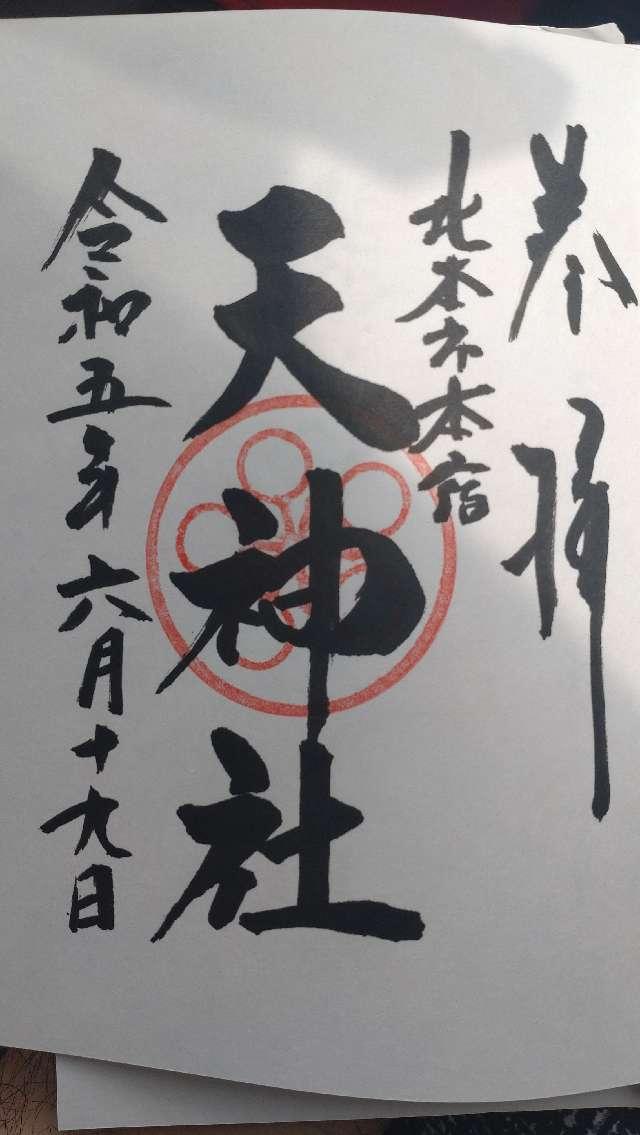

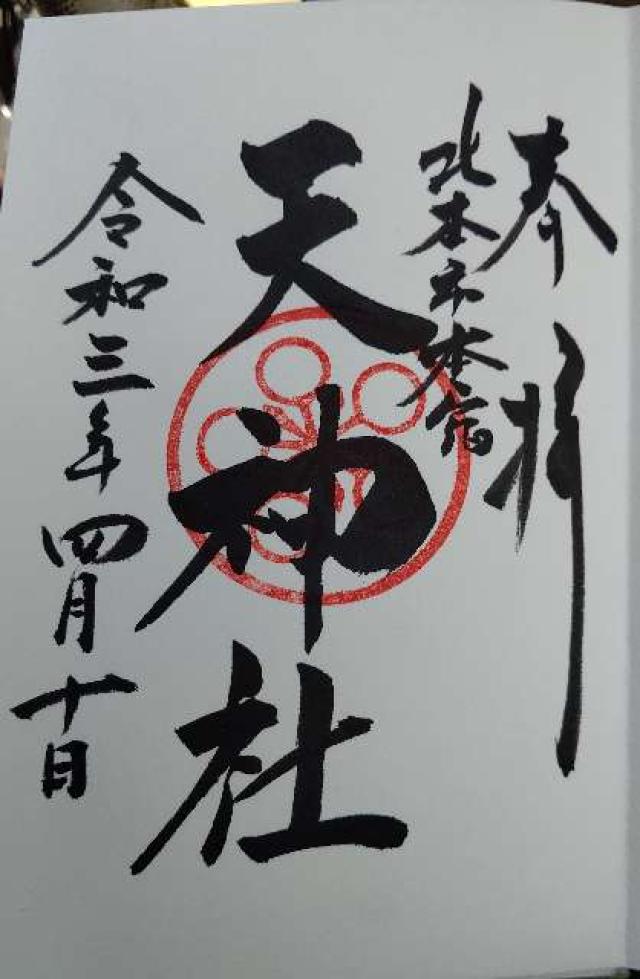

ステイさん

2023年6月19日 00:00

61

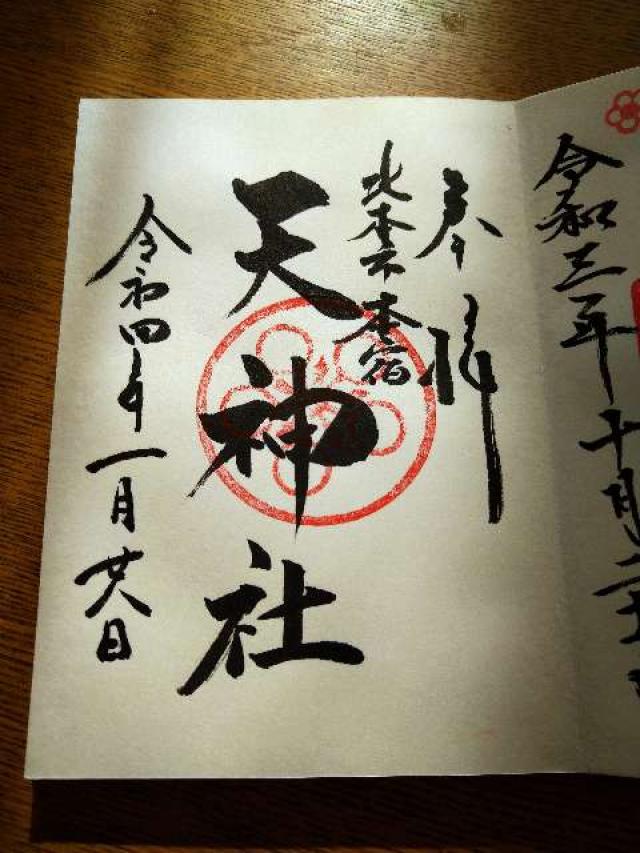

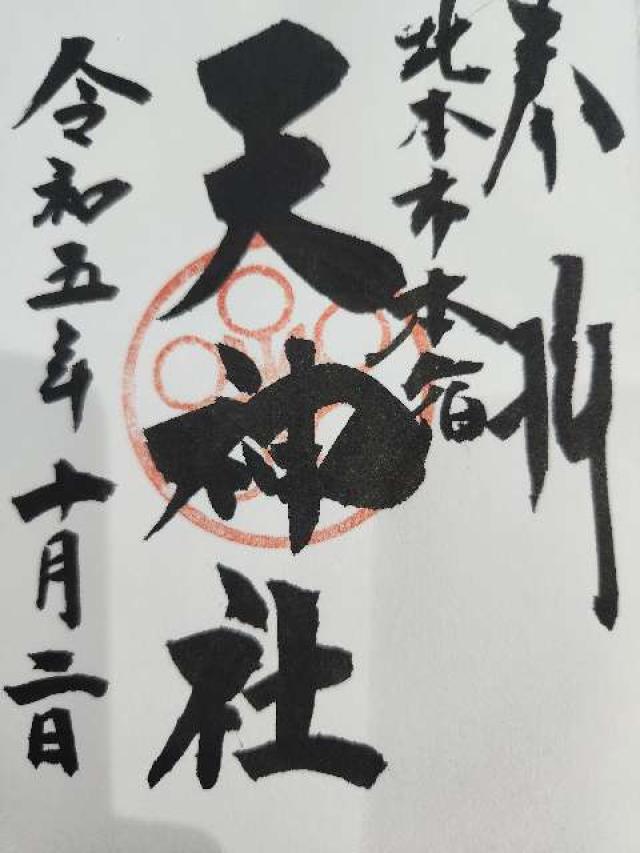

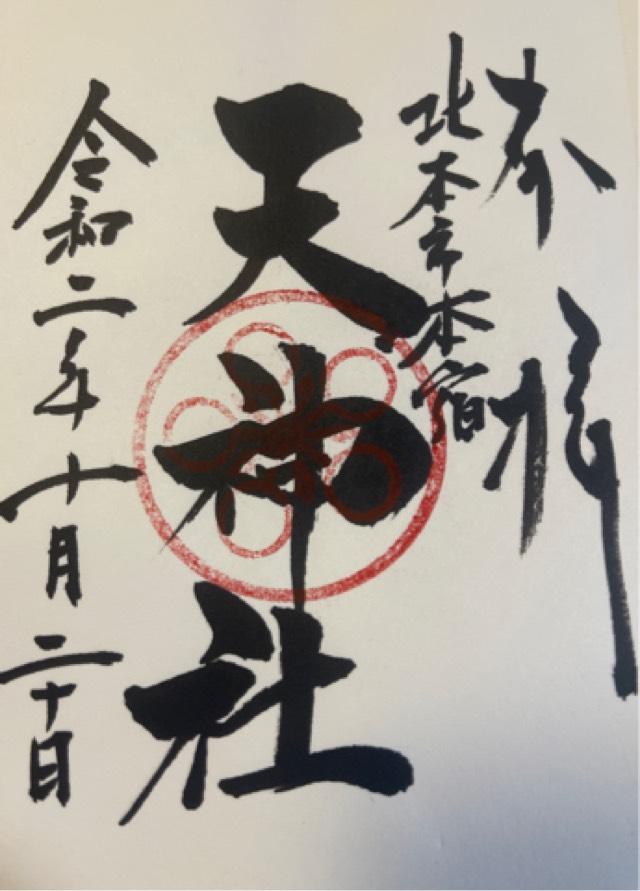

神仏縁日さん

2022年1月28日 00:00

77

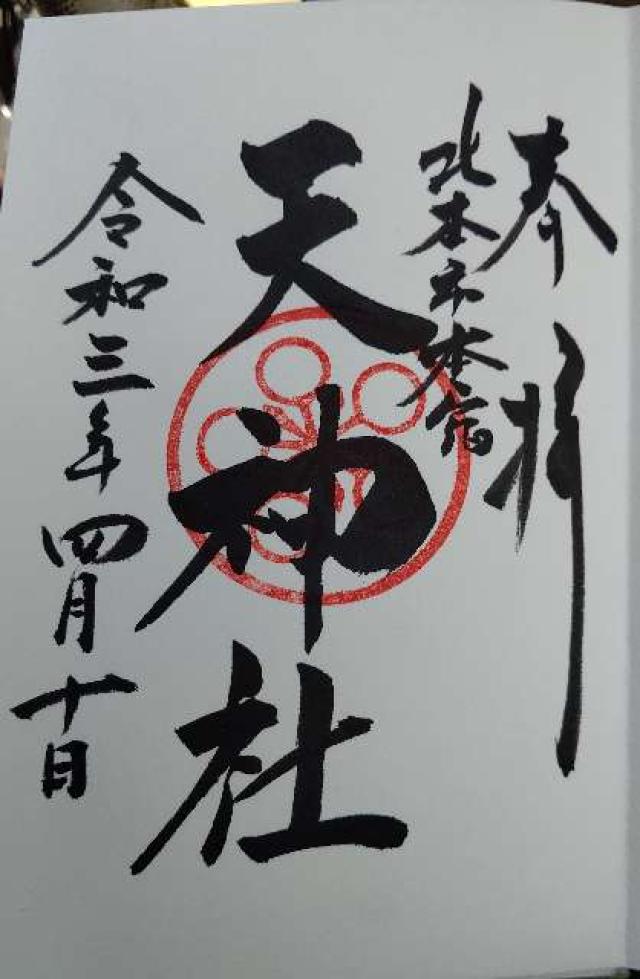

はるあすとーちゃんさん

2021年3月7日 10:45

53

ぶーさん

2020年10月20日 00:00

62

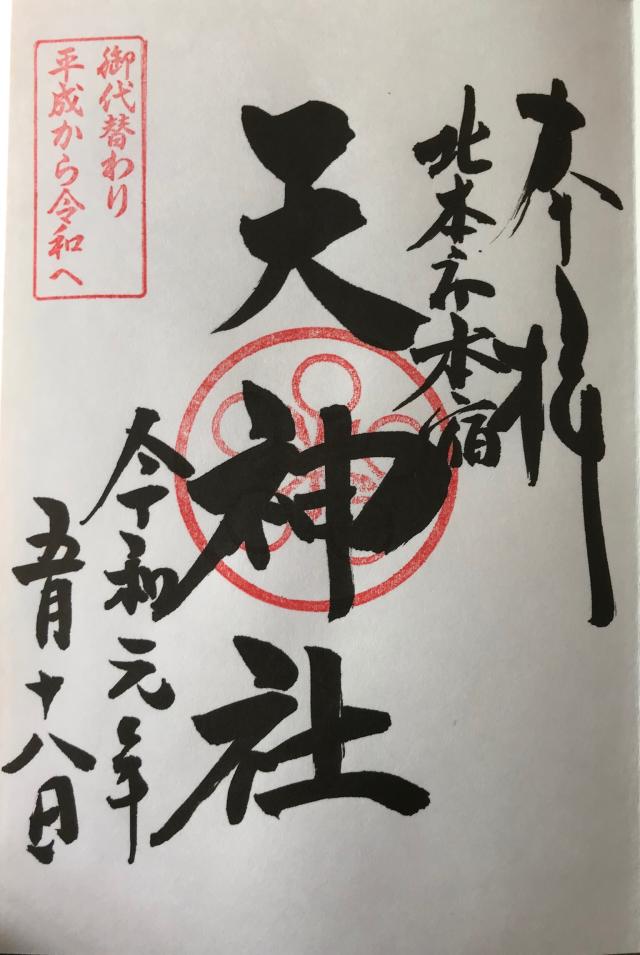

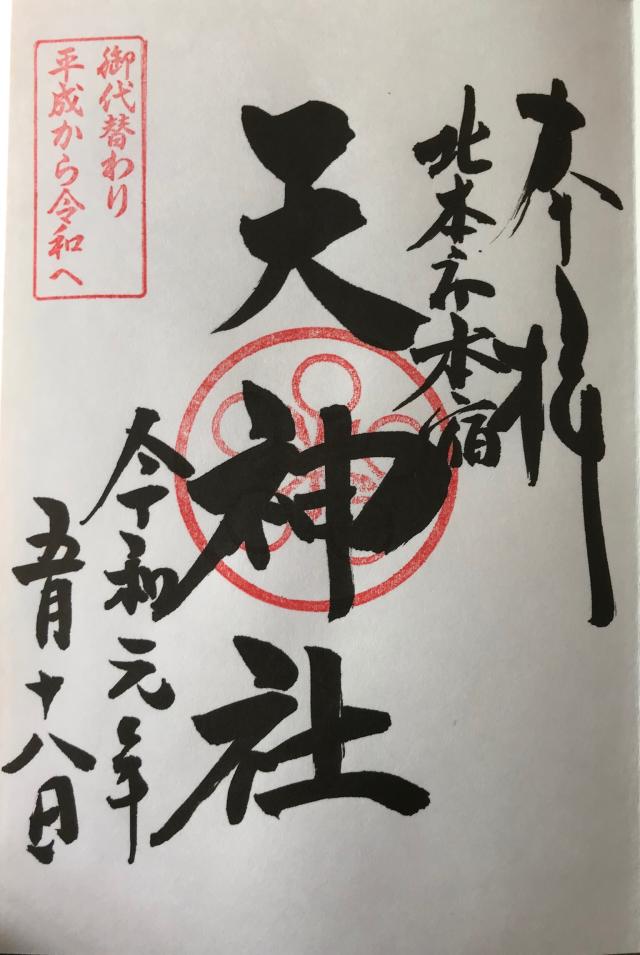

コニーさん

2019年5月18日 16:30

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

1

102

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県北本市本宿2-7 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

JR高崎線北本 徒歩7分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

048-592-0821(北本高尾氷川神社) |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

菅原道真公 (すがわらみちざねこう) |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

|

| 由来 |

境内掲示板

天神社 御由緒

北本市本宿二-七

□御縁起 (歴史)

北本宿は、慶長七年(一六〇二)に鴻巣宿に宿駅が移るまでは中山道筋の宿場であった。江戸時代の元宿村(明治二十二年に北本宿と改称)は、宿場の中心部に当たり、当社はその鎮守として祀られてきた神社である。

元宿村の名主は、「機屋」の屋号を持つ岡野家で、当主の正家で二五代を数える旧家である。同家は、初め氏神として稲荷社を祀っていたが、そこに寛文二年(一六六二)ごろ、領地安全と領民の無病息災・五穀豊穣を祈願して、京都の北野天神社の分霊を勧請して祀ったのが、当社の始まりであると伝えられる。したがって、当社は元宿村の鎮守であると同時に岡野家の氏神でもあったため、この岡野家やその分家では部内に氏神を 祀っていない。

江戸時代には、当社の東南に隣接する多聞寺の持ちとして、同寺の管理を受けていた。『風土記稿』元宿村の頃に「天神社 多聞寺持」とあるのはそうした状況を示すものである。この多聞寺は、多聞律師が文永年間(一二六四~七五)に創立したと伝えられる真言宗の寺院で、本尊は毘沙門天である。神仏分離の後は同寺の管理を離れ、明治六年に村社となった。大東亜戦争後、社殿の老朽化が目立ってきたため、中丸小学校の奉安殿を移築して本殿とした。本殿の御扉に菊の紋が入っているのはそのためで、拝殿も昭和四十三年に再建された。 |

| 神社・お寺情報 |

駐車場

境内掲示板

本宿天神社の幟〈北本市指定文化財〉

維神之霊涉在天 文久元年酉年夏六月富所氏子中

聖徳寔馨降格地 雪城澤俊卿書

北本市教育委員会は、平成二十八年六月二十四日の定例教育委員会において、本宿天神社が所蔵している幟を市指定文化財(有形民俗文化財)に指定しました。

幟の文字は江戸時代後期に活躍した書家・中沢雪城によるもので豪快な筆使いによる書体は迫力があり、見るものに強烈な印象を与えます。大きさは長さ8m、幅0.8mで、材質は幅広に織られた木綿が使用されています。

雪城は江戸を中心に活躍した越後長岡藩出身の書家で、「幕末の三筆」の一人、巻菱湖の高弟、俗にいう「菱湖四天王」の一人です。幟の奉納は文久元年(一八六二)六月とあり、皇女和宮降嫁の折、歓迎の意を込めてこの幟を揚げたと伝えられています。

この幟は、①書家の評価が高いこと、②書家の筆跡を知るうえで貴重な資料であること、③保存状態が良好であること、④市内に残る江戸時代の幟として希少であること、などの理由からその文化財としての価値が認められたものです。

境内掲示板

北本市指定有形民俗文化財

算額

昭和五十三年三月十五日指定

算額は和算家が問題と解法を記して神社仏閣に奉納した絵馬や額のことである。これは難問が解けたことへの感謝や勉学向上の祈念また和算における成果発表などのために掲げられた。

和算は江戸時代中期以降に関孝和(一六四三~一七〇八)らによって発展した日本独自の数学を意味し「算学」と呼ばれ、明治時代中頃になってもこれを学ぶ社中(塾)が各地にあった。

当天神社に所在する算額は横一七八cm、縦八八cmという大型のもので、明治二十四年(一八九一)に奉納されている。内容は杉の柾目板に十二問が記され、そのすべてが、組合わされた図形から答えを導き出す平面幾何の問題である。

算額掲示の発起者は本宿在住の清水和三郎及び林専蔵であり、これに名を連ねる解答者は本宿八名、ほかに北中丸二名、桶川の小針領家一名となっている。当地における算学研究が盛んであったことを証明する貴重な資料である。

平成二十七年三月 北本市教育委員会 |

| 例祭日 |

・例祭(二月二十五日)

・春祈祷(三月二十五日)

・夏祭り(七月二十四・二十五日) |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2024/01/28 07:53:38

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

推恵・熊野・稲荷神社(城山稲荷神社境内社)

推恵・熊野・稲荷神社(城山稲荷神社境内社)

櫻宮御旅所

櫻宮御旅所

御嶽神社・稲荷神社

御嶽神社・稲荷神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース