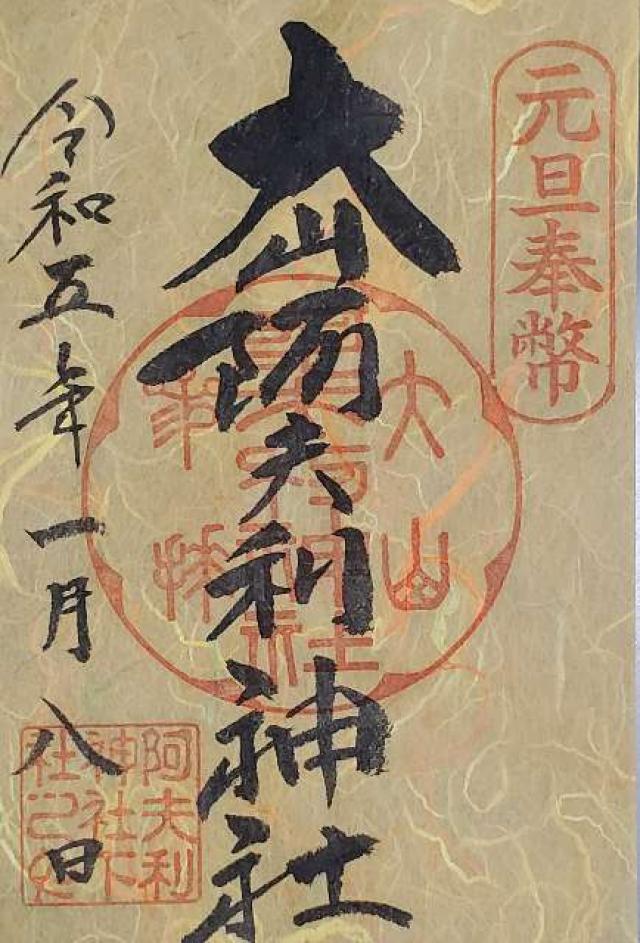

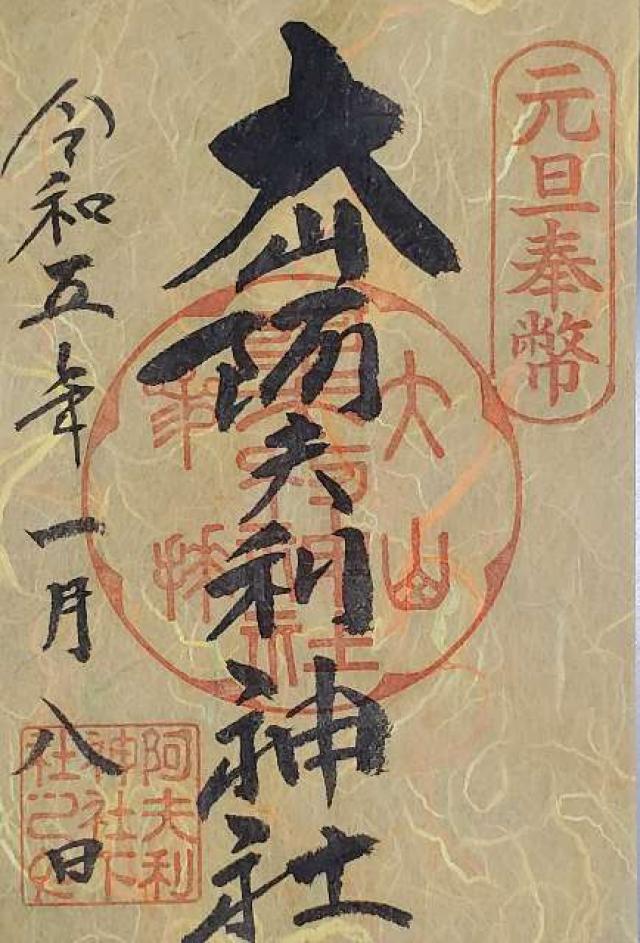

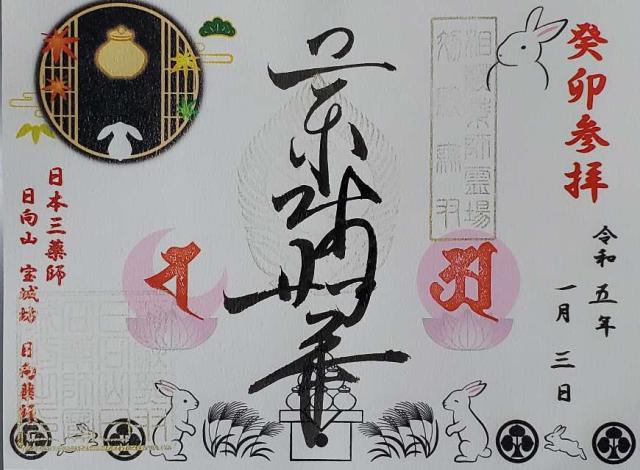

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★ 参拝日:2025年8月30日 12:49

🧐御朱印は不明

参拝日:2021年6月9日 11:56

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 神奈川県横浜市中区本牧和田19−5 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | JR根岸線山手 徒歩20分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 045-621-7611 |

| FAX番号 | 045-623-1040 |

| 公式サイトURL | http://www.honmoku.or.jp |

| 御祭神 | 大山祇大神(おおやまつみのおおかみ) |

| 創建・建立 | |

| 旧社格 | |

| 由来 | [本牧神社社誌] 鎮座地 横浜市中区本牧町二丁目三七六番地 (旧鎮座地) 中区本牧十二天一番地 米軍接収解除に伴い、新鎮座地・中区本牧和田の19街区に御遷座。 祭神 大日霊女命 (天照大御神) 相殿 須佐能男命 大山津見命 木花咲耶姫命 末社 若宮八幡宮、天神社、水天宮、宇気の稲荷社、熊野神社、阿夫利神社 氏子区域 本牧十二天、本牧町、本牧宮原、本牧原、本牧和田、本牧元町、本牧三之谷、本牧大里町、間門町、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ヶ丘、本郷町、小港町、本牧ふ頭、錦町、かもめ町、豊浦町 本牧神社は旧称・十二天社といい、創立は古く鎌倉時代以前に及ぶ。伝記には建久二年 (西歴一一九二年) 源頼朝が鎌倉幕府を開くにあたり、鬼門鎮護のために既に存せる神殿に朱塗厨子 (六尺×四尺) を奉納した、とある。また、鎌倉将軍維康親王より社領寄進。中頃両管領よりも同様社領寄進。天正年間、徳川家康公の関東御入国に際し先規の通り高十二石免御朱印の下置、御代々頂戴・・とある。別当寺であった多聞院の由緒書によると「弘長三年 (一二六三年) 正月元朝、滄波洋々たる海中に爛として皎明を発し、一の大日霊女命の像、今の社地の海岸に漂い給いしを郷人恭しく祠宇を建て、本村の総鎮守と奉斎したり。去るほどにいつの頃か僧侶の手により本地垂迹の説を継いで仏説十二天 (日天、月天、火天、水天、風天、地天、梵天、毘沙門天、大自在天、閻魔天、帝釈天、羅刹天の十二神) を神前に祀り、本体大日霊女命を深く秘したり (今に古老は当の本体は本殿の背後より拝するものとする風あり) 」と記されており、十二天社の呼称のいわれを伝えている。一尺二寸の十二体の天像は、明治初年の神仏分離令によって分けられ、本体の大日霊女命を祀って「本牧神社」と改称された。 旧来、当神社は本牧岬の先端に張り出した出島の中に鎮座し、巨古木蒼然たる杜に囲まれていた。その風光は江戸名所図絵にも「本牧塙 十二天社」として描かれ、東京湾を往来する江戸・大阪間の廻船からは航海安全、地元漁民には守護神と敬われていた。また、鎌倉幕府の鬼門守護として、源頼朝公自らはじめ、徳川家代々にわたり特別御寄進を受け、方除け、武運長久に御神徳顕然 (あらたか) として、武家や庶民から篤い信仰をうけていた。 しかし、終戦直後、本牧地区は八十八ヘクタ−ルにも及ぶ進駐軍の接収を受け、旧社有地も強制接収され、本牧町二丁目に仮遷座した。戦後四十余年を経た平成6年、米軍接収解除に伴い、本牧和田に旧社地を換地、境内地約千五百坪を得て御遷座した。 お馬流し神事 ハマの奇祭として名高い本牧神社の「お馬流し」神事は、永禄九年 (一五六六年) から四百年以上も受け継がれており、現在、県無形民族文化財、及び県民族芸能五十選に指定されている。お馬とは茅 (カヤ) で作った馬首亀体で、頭部からの羽根や、長い尾を含めると体長約一メ−トル。馬首には白幣、口には稲穂をくわえ、亀体の中央には大豆と小麦をふかして、黄名粉をまぶしたものと、神酒を白素焼き皿に容れて神饌とする。 お馬は六体作られる。旧本牧六ヶ村の間門、牛込、原、宮原、箕輪、台より各一体で、作るのは古来、羽鳥家と決まっており、当主自身が斎戒沐浴して約一週間かかって、作り上げ、使用する茅も同家の茅場から採取される。このお馬にあらゆる厄災を託して本牧の沖合い約五キロの海上に流し去る。一旦放流したお馬が陸地へ還着することを極度に怖れるため、潮の干満を大切にする。このため祭日は旧六月十五日大潮の日に決まっていたが、明治に太陽暦が採用されてからは八月第一か第二日曜日で、毎年一定しない。 祭りの前日、羽鳥家から神社へと「お馬迎え式」が行われる。六体のお馬はそれぞれ「お馬板」と称する扇形の厚板の上に置かれ、恭々しく頭上から頭上へと渡し継がれ、けっして下げない。奉斎する人々は紋付羽織に袴、白足袋、白鼻緒の草履という正装姿。一歩進むごとに両脚をそろえて静止するという緩歩で、その間、忌竹を持つ人々が奉斎者の周囲を絶えず祓い清める。炎天下、約五十メ−トルの間を半時もかけてのお馬迎え式は、お馬に対する畏敬の念の表れともいえる。 祭りの当日、神社を出発したお馬六体は、氏子各町を巡ったあと、本牧埠頭先の舟着き場 (本牧漁港) へと運ばれる。待ち受けている神船の二十歩ほど手前に来ると、それまでゆったりと緩歩を続けていた奉斎者は、一変して急に神船めがけて駆け出す (せめと称す) 。祭りは一気に勇壮なものになり、神船は乗員四十名、六挺の櫂、五挺の櫓で力強く沖へ漕ぎ出され、沖合では宮元の船の合図によってお馬を海上に流す。お馬は波間を軽々と泳ぐように走る。神船は流すと同時に左回りに船首を陸に向け、競漕となる。若衆は声を合わせ力を合わせて力漕し、白波を蹴立てる。海岸では色別けした布を振って各町が応援する。お馬に託した災厄から一刻も早く逃れる意味と、古くは勝ち船の順で神社に参詣したという。神船は古くは六艘、戦前は四艘。戦後は二艘になり、現在もこの二艘が保存されているが、今は動力船に受け継がれている。世界的貿易港ヨコハマの一角に、こうした古い神事が今に保持育成されているのも、本牧住民の篤い氏神信仰と郷土愛のしからしむるところといえよう。 以上 |

| 神社・お寺情報 | 相殿末社 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】三毛猫 【 最終 更新日時】2022/07/05 22:33:55 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

出雲大社・恵比須大神(花ケ島)

出雲大社・恵比須大神(花ケ島)

境内社・妻戀稲荷神社

境内社・妻戀稲荷神社

朝熊神社

朝熊神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース