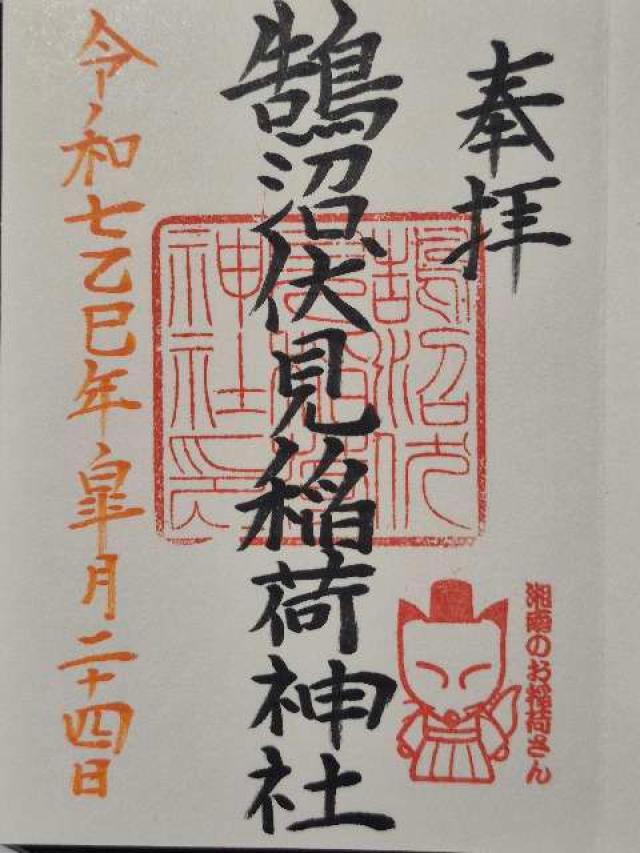

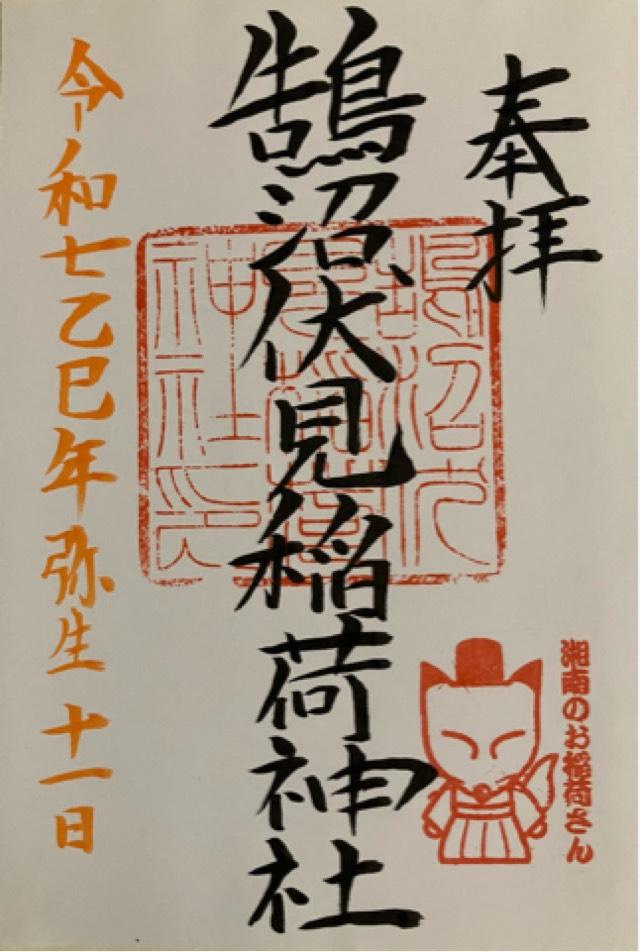

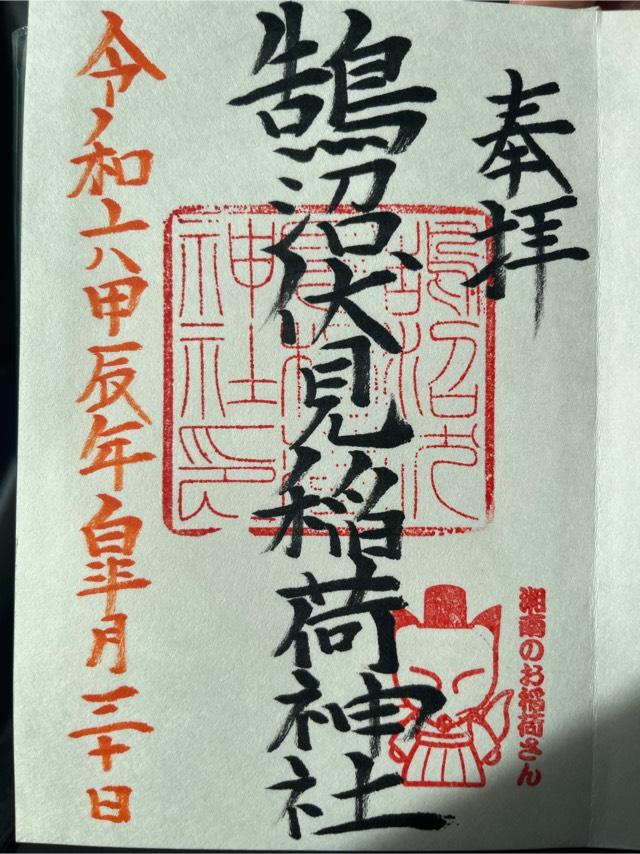

みんなの御朱印

みんなの御朱印

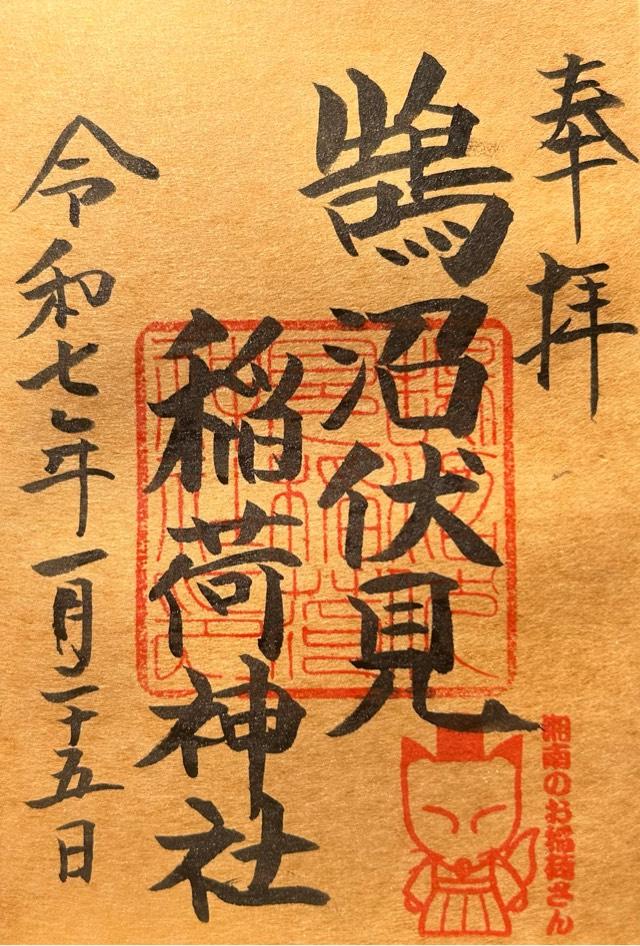

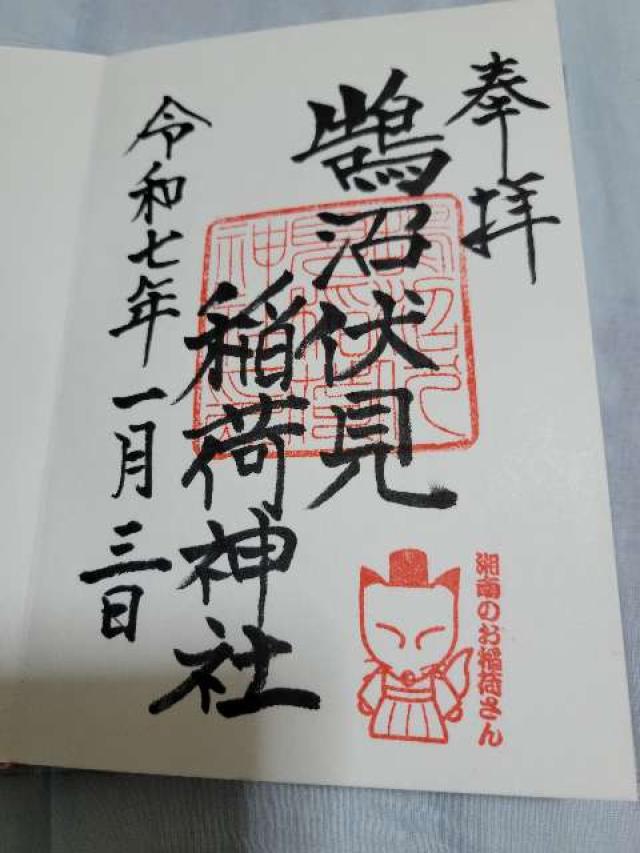

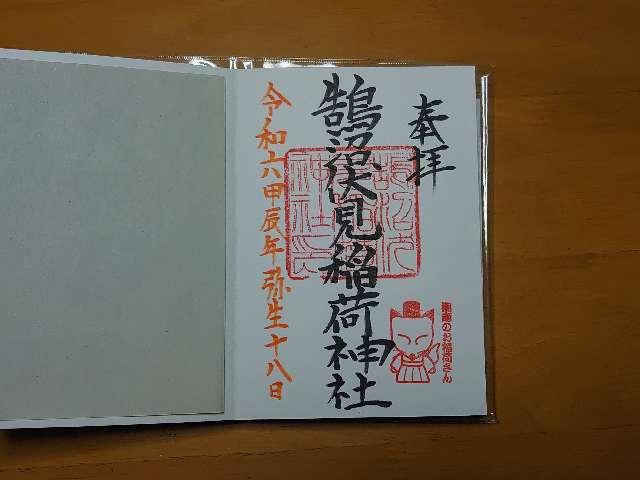

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2017年9月17日 00:00

綺麗な神社でした。

★★★ 参拝日:2023年12月13日 16:45

★★★ 参拝日:2023年2月11日 10:15

【授与所】 オリジナル御朱印帳:2000円(御朱印込) 御朱印:500円 駐車場:無料あり

参拝日:2025年5月24日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

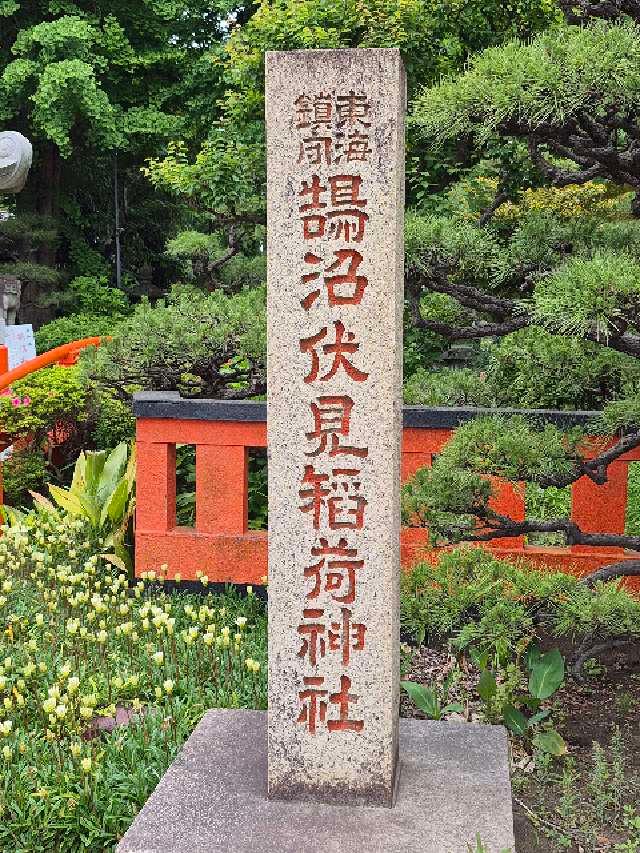

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5ー11ー17 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 相模 |

| アクセス | 小田急江ノ島線鵠沼海岸 徒歩8分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0466-36-5803 |

| FAX番号 | 0466-36-5877 |

| 公式サイトURL | http://fushimiinari.com/ |

| 御祭神 | 宇迦之御魂大神 ( うかのみたまのおおかみ ) 佐田彦大神 ( さだひこのおおかみ ) 大宮能売大神 ( おおみやのめのおおかみ ) 田中大神 ( たなかのおおかみ ) 四大神 ( しのおおかみ ) |

| 創建・建立 | 昭和18年(西暦1943年)5月12日 |

| 旧社格 | 村社 |

| 由来 | 御神徳 一、宇迦之御魂大神 古い祝詞の書に、この神様について「是稲霊也。宇賀能美多麻謂」と説明しているように、もともと穀物の神様である。ウカはウケとも云い、立派な(ウ)、食物(カ・ケ)の意味である。ミタマは、生命を養い育てる貴い根源の力を意味する語であり、この神様は生命の祖神に坐しますのである。 稲荷信仰は、本来この神様を根幹にして発生した。神話伝説によると、われわれの食物は五穀を始め、魚も家畜も、更に衣料のもととなる蚕もすべて、この神様がお生みになり、天祖天照大神は、稲を日本民族の主食とすべきことを教示し給うた。古来我国を、豊葦原瑞穂国と称え、豊業立国を以て国家繁栄の基本としてきた所以である。なお、古来この神様は、住居家屋の神様として、豊受大神と奉称しお祀りしている。 二、佐田彦大神 猿田彦大神とも申し上げ、天孫瓊々杵尊が高天原より御降臨の際、御一行を日向の高千穂峯へ御先導申し上げた神様で、稲荷信仰における開運、交通安全祈願はこの神様の御神徳によるものである。 三、大宮能売大神 高天原では、天照大御神の御前に仕へ、地上では天皇の側近として大奥に奉仕して、常に行届いた心配りとうるわしい言葉使いを以て神と人、君と臣との間を執り持って和平円満な関係を保ち、御心を安んじ奉った神様である。稲荷大神が、商売繁昌の守護神として崇敬されるのは、商人としてこの大神の豊かな叡智と機転、愛嬌と麗辞の美徳にあやかり神習いまつるためである。また、別名を天宇受売命(あめのうずめのみこと)とも申し上げる。 四、田中大神 稲荷大神の御鎮座以前から、稲荷山麓の里人等が奉斎して来た神様と考えられている。 五、四大神 稲荷大神に神人として奉仕した秦氏一族が往古から奉祀してきた神様であろうと推定されている。 神社の沿革 鵠沼伏見稲荷神社は、昭和十八年五月十二日京都市伏見の旧官幣大社稲荷神社(現伏見稲荷大社)を勧請して創建せられた。 白砂青松の保養地であった鵠沼海岸は、大正十二年九月一日の関東大震災後、とりわけ昭和四年小田急電鉄が開通してから、鵠沼海岸駅前の商店街を中心に住宅地として急速に町造りが進むに及び、地域住民の要望により新しく鎮守社を創建することとなり、御祭神として庶民に最も親しまれ、広く信仰の集まる稲荷大神をお祀りしたのであるが、東京を始め首都圏一帯には昔から稲荷大神の崇敬者が極めて多く、当社にも四季を通じて参拝者絶えず、御社勢年毎に隆昌に向い、湘南の鎮守と仰がれている。 御本社の由緒 御本社伏見稲荷大社は、伝承によれば奈良朝和銅四年二月初午の日、深草の里の長者秦伊呂具公が勅命により、三柱の神を伊奈利山三ケ峰の平処に祀ったのが始まりと云う。 御神名イナリとは、「稲生り」又は「稲成り」の約まった語で、稲を生育させて下さる神の意である。日本民族は、古来稲に代表される五穀を常食として生命を維持して来たのであり、その稲は天地自然の恵みによって生育するのであるから、稲荷大神は、日本人の生命の守護神であり、天地の霊徳の象徴であると言っても過言ではない。これが稲荷信仰の根幹である。 「伊奈利」又は「稲生」と表記されていた御神号に、「稲荷」の文字が広く使われるようになったのは、稲束を荷った老翁の姿を神像として礼拝することが普及したことによると考えられる。 社記には「衣食住ノ大祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」とあり、稲荷山が古くから民衆信仰の[お山]であったことは、平安朝の女流日記随筆等によって偲ぶことができる。 また、朝廷より神威の盛大な神々に対して神階が贈られて格式が高められたが、稲荷大神に対しても、天長四年(八二七)に始めて「従五位下」を授けられて以降数次の贈位があり、ついに天慶五年(九四二)「正一位」に叙せられた。今も「正一位稲荷大明神」と奉称されているのはその名残である。 本社は、創立当初伊奈利山三ケ峯に、下社(宇迦之御魂大神)、中社(佐田彦大神)、上社(大宮能売大神)の三座が祀られたが、後に田中社、四大神社を併せ奉祀して、五社大明神と奉称されるようになった。御本殿は、応仁の兵乱により、灰燼に帰して後現在の山麓に移して、五社相殿の社殿が建てられたが、現在の本殿は、明応時代の建造で稲荷造と称せられ、天正十七年豊臣秀吉により修理されたものである。 稲荷信仰の変遷 稲荷信仰の根源は、農耕神崇拝であって、生命の祖神、衣食住の守護神として、平安初期の人々の生活に深く根付いたが、仏教が伝来して神仏習合の思想が芽生え、稲荷神社が東寺の守護神と仰がれるに及び、稲荷信仰は飛躍的に庶民の間に伝播して、初午祭は年中行事として国内に普及するに至った。 中世から近世にかけて、人々の生活を豊かにするため、物資の生産流通が盛んになり、商工業が発達するに及び、稲荷大神は殖産興業の守護神として、生業繁昌、福徳豊楽を祈念するために、人々は個々の屋敷神として、街の守護神として、稲荷大神の神霊を勧請してお祀りするようになった。 現在、全国に稲荷大神を奉斎する神社の数は、三万二千社(全神社数の約三分の一)と云われ、無病息災、生業の繁栄、福徳円満、交通安全等々限りない願いをこめて、稲荷大神への信仰は益々深く高くなるばかりである。御祭神が、それぞれに備え給う御神徳は、混然一体となって、信じる人々に反応して、霊妙不可思議に燦然と輝やき給い、大前には四季の区別なく、参拝者が絶えないのである。 |

| 神社・お寺情報 | |

| 例祭日 | 1月1日歳旦祭(さいたんさい)1月3日元始祭(げんしさい)2月3日節分祭(せつぶんさい)[福豆まき (ふくまめまき)]2月11日紀元祭(きげんさい)2月17日祈年祭(きねんさい)2月上午の日初午祭(はつうまさい)4月第3日曜鵠沼和貴水感謝祭(くげぬまわきみずかんしゃさい)6月30日大祓式(おおはらへしき)8月9日例大祭(れいたいさい)8月9日に近い日曜日例大祭(れいたいさい)[神幸祭 (しんこうさい)]9月13日祖霊社祭(それいしゃさい)11月3日明治祭(めいじさい)11月23日新嘗祭(にいなめさい)2月23日天長祭(てんちょうさい)12月31日大祓式(おおはらへしき)12月31日除夜祭(じょやさい)毎月1・15日月次祭(つきなみさい) |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】冬はつとめて 【 最終 更新日時】2024/09/09 20:26:37 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

神社

神社

四社(秋葉社、祖霊社、天神社、山神社)

四社(秋葉社、祖霊社、天神社、山神社)

三峯神社

三峯神社

.gif)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース