3.3

大御山西福院廣徳寺

埼玉県比企郡川島町表76

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(山ちゃん195さん)

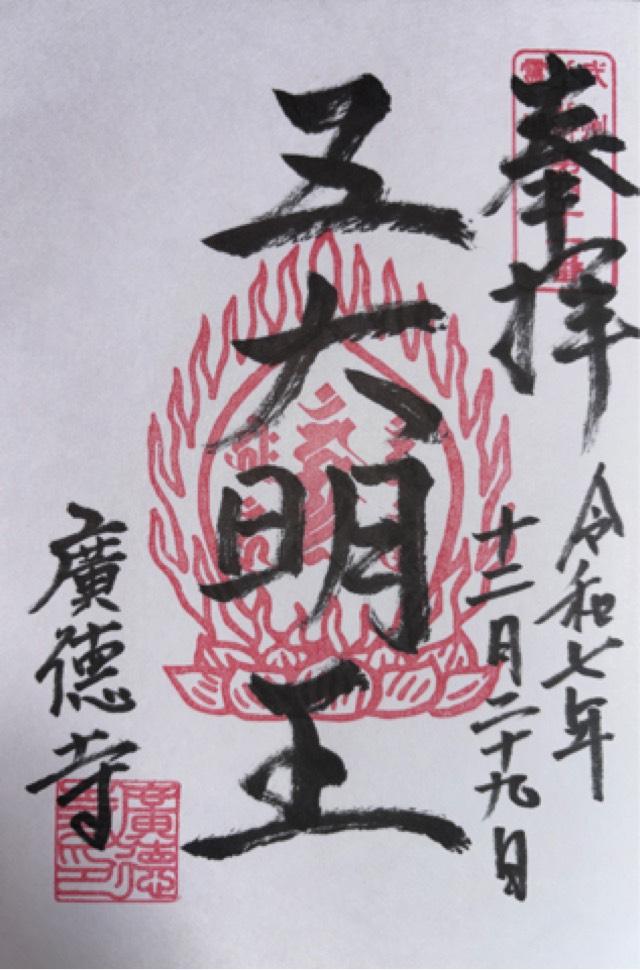

1

御朱印日:2025年12月29日 11:30

|

|

|

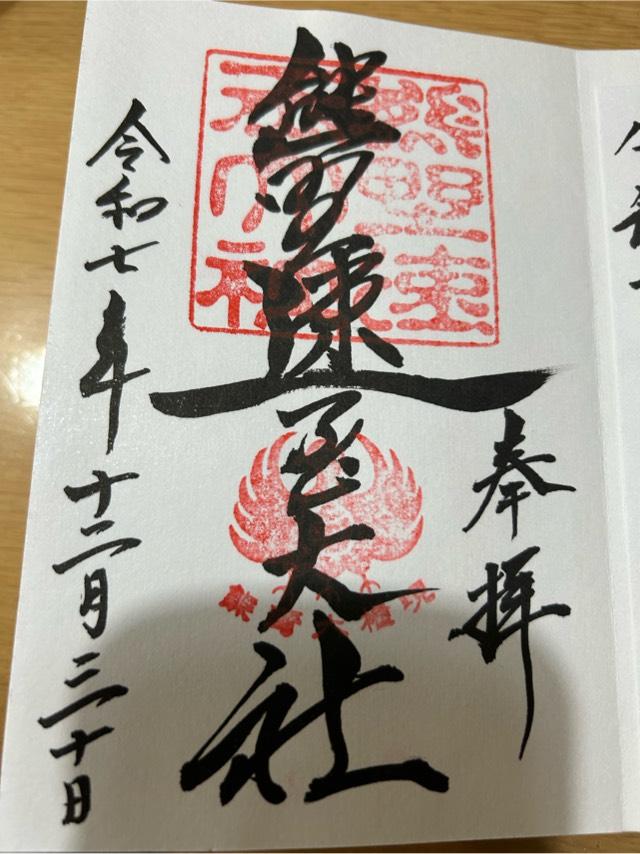

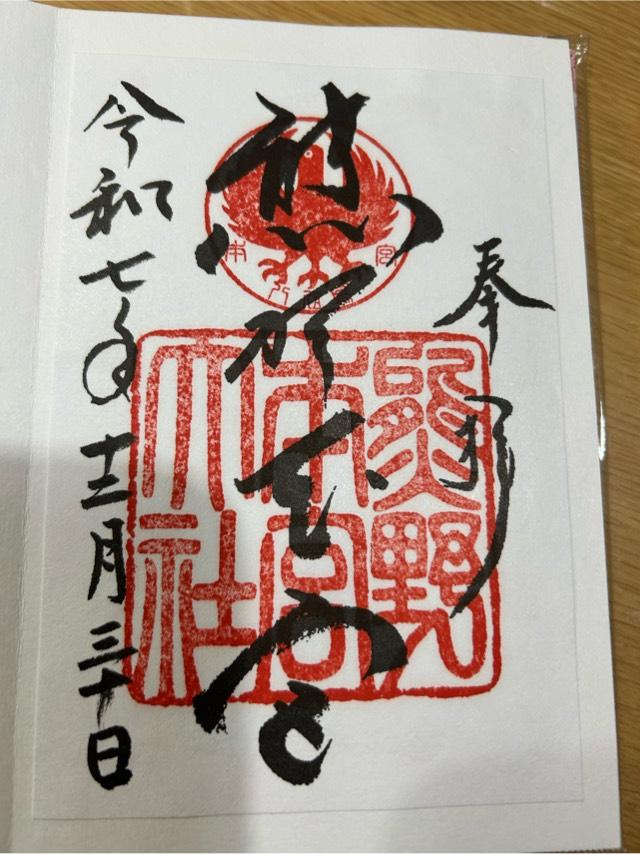

(山ちゃん195さん)

0

御朱印日:2025年12月29日 11:30

|

|

|

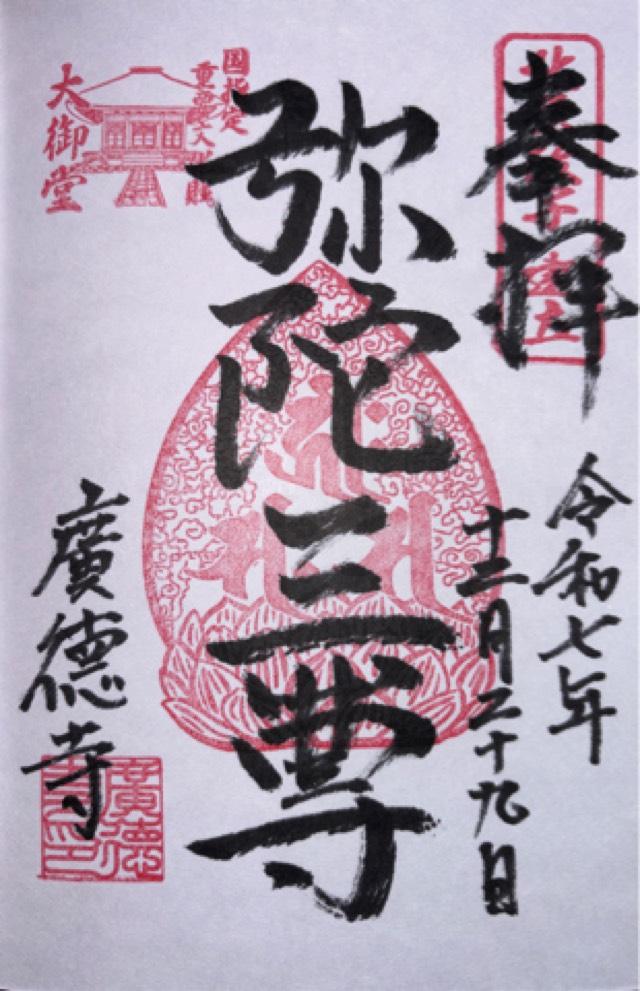

(ぴよぴよさん)

29

御朱印日:2025年4月26日 00:00

|

|

|

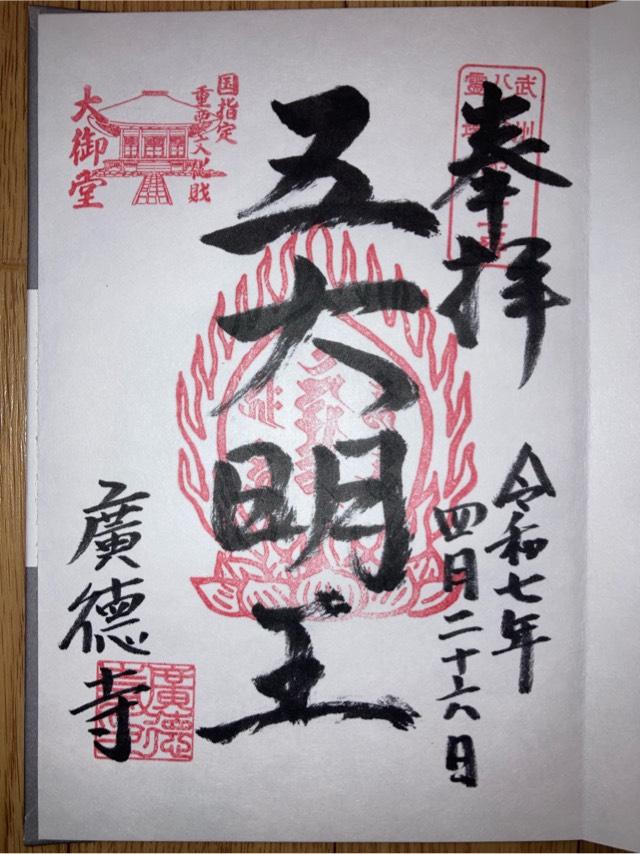

(はるあすとーちゃんさん)

82

御朱印日:2024年8月17日 15:00

|

|

|

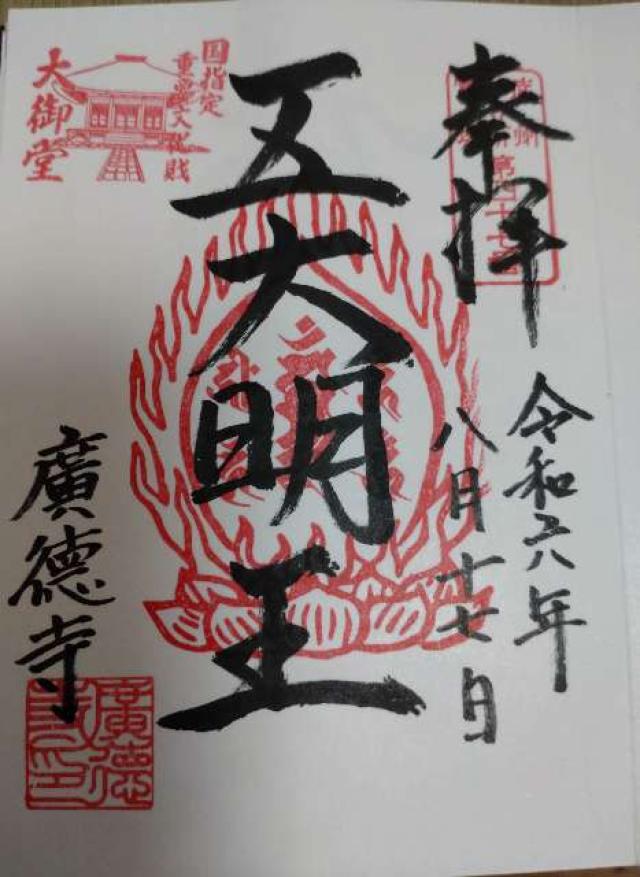

(thonglor17さん)

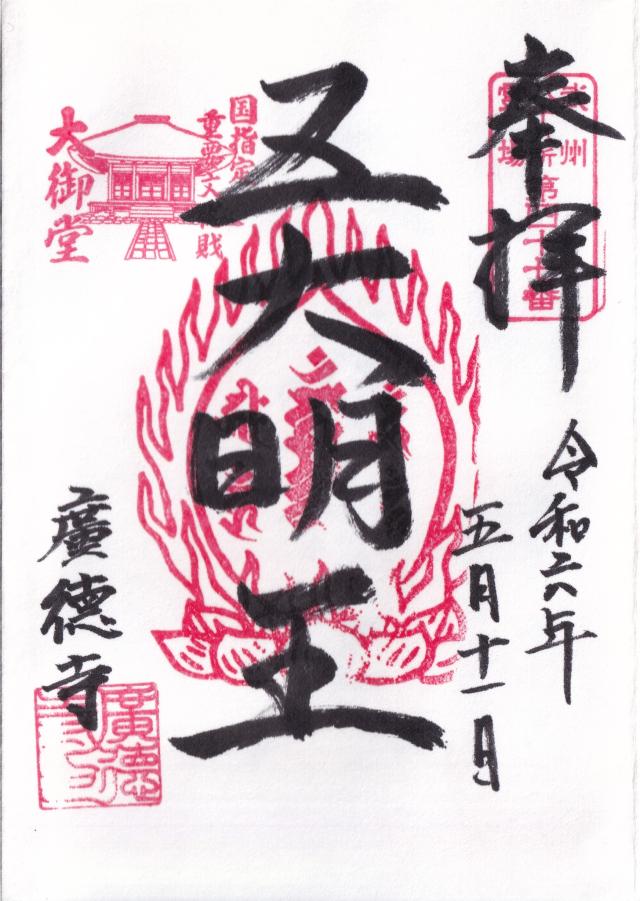

66

御朱印日:2024年5月11日 14:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(zx14rさん)

おすすめ度:

★

0

0

32

参拝日:2025年3月15日 10:58

|

|

|

(はるあすとーちゃんさん)

おすすめ度:

0

0

47

参拝日:2024年8月17日 15:00

|

|

|

(やまちーさん)

おすすめ度:

0

0

70

参拝日:2024年6月29日 11:35

|

|

|

(thonglor17さん)

おすすめ度:

★★★★★

0

0

64

参拝日:2024年5月11日 07:43

|

|

|

(達也さん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

102

参拝日:2020年6月14日 09:30

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県比企郡川島町表76 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

|

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0492973560 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御本尊 |

|

| 宗派 |

真言宗豊山派 |

| 創建・建立 |

|

| 由来 |

新編武藏風土記稿

比企郡表村

廣德寺 大御山西福院ト號ス 新義眞言宗二十六ヶ寺ノ本山ニテ江戶大塚護持院ノ末山也 古ハ三河國誕生院ノ末ナリシカ元祿ノ頃今ノ如ク本山ヲカヘシト云 天正十九年寺領五石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 相傳フ當山ハ水尾谷四郞廣德カ開基ナリト 廣德カ法謚ヲ勇鋒殘夢居士ト號ス 開山ノ僧名ヲ傳ヘス 中興開山宥範應永六年寂ス 本尊五大明王弘法大師ノ作也

大御堂 此堂ハ大同年中造立セシ所ナリト云 サレハ水尾谷カ當山ヲ開キシ前ヨリ道場ハアリシト見ユ 然レトモ密宗ノ祖弘法大師大同中ノ人ナルヲ以テ末流ノ寺院ヤヽモスレハ大同ト稱スルハ常ナリ トカク古キ堂ナルコトハ疑フヘカラス 大御堂ト云コトイツレ故アルヘシ 本尊三尊ノ彌陀定朝ノ作ナリト云 トキハコレモ大同ヨリ遙ノ後ノモノナルヘシ

水尾谷四郞墓 大御堂ノ背後ニ高一丈ハヽリ十間程ノ塚アリ 石塔ナトモナシ 是源平戰爭ノトキ源氏ニ屬シテ惡七兵衞景淸ト勇ヲ爭ヒシ水尾谷四郞カ墓ナリト云 此人著名ニテ犬ウツ童モシレト平家物語ニ武藏國ノ住人水尾谷十郞同四郞ト竝ヘ記シテ 此事實ハ十郞カコトトナセリ サレハ寺傳ハ全ク俗說ニ從ヒタルモノト見ユレト ソノ誤リシモ古キコトニヤ 謠曲八嶋ノ內ニ 水尾谷四郞カ景淸トカケ合タル由見エタリ 又東鑑文治五年七月奧州征伐ノ供奉ノ列ニ十郞カ名ハ載タレト ソノ他ノ事實ヲ記サヽレハ トカク考ルニ由ナシ 羅山詩集ニ水尾谷四郞舊跡ノ詩アリ 題下云 此處有小祠世傳水尾野谷四郞舊跡也 其詩ニ云 刀劔忽摧心欲迷此人力與景淸齋一頸一腕角相觸兩箇鬪牛元是泥 又土人ノ說ニ イツノ頃カ塚中ヨリ古鏡古鈴等ヲ得シトテ 今寺ニ收ム鏡ハ圓徑四寸四分裏面ニ鳳凰ノ形ニ似タル模樣アリ 別ニ文字モナケレハ年代考フヘキコトナケレト古物ナルコトハ論ナシ 古鈴ハ滿面錆ヤツレテ綠色塗抹セシコトシ 數スヘテ五アリソノ形上ノ如シ

鐘樓 鐘ハ正德五年ニ鑄シ所ナリ 仁王門

境内碑

美尾屋十郎廣徳之碑

武之三保谷郷は輪廓古くは十有余村に亘り、相傳ふ鎌倉の驍将十郎廣徳の所邑なりと。今の廣徳寺大御堂は蓋し廣徳が營中の鎮にして、堂後の塚は乃ち廣徳の墳と云。然して物星換移し塚上の古碑は文字漫漶讀むべからず。乃ち之を寺記に徴す。曰く本刹大御堂は大同中の創にして、奉安す彌陀の像は廣徳の崇ぶ所なり。初廣徳子無く義經の從士鈴木重家の子某を養いて後となし、越後の國八彦の郷に遁れ以て身を終る。二位の尼之を聞きて爲めに大御堂を修め及び僧舎を構へ名のって廣徳寺といひ、以て美尾屋氏の福を營なましむ。鈴木某乃ち其剣鏡を収め遺物を之が堂後に埋め、碑を以て墳墓とす。蘭漿桝陳設歳時に於てす。後鈴木氏家門衰薄し降って民伍に入る。寺僧屢々更まり世代漸く遠く伏臘將に絶つ。東照大君八州を領するの初め遊獵し大御堂に詣り其縁故を問い、爲めに璽田を附し永く祭奠とし給うと云。寺記の載する所此の如し。嗚呼廣徳源二位の驍將にして廷尉に從ひ、平氏を討ちて一攝二讃之役に勧業恭来たり、後二位奥を征す。亦従って功有り史乘に載せて見ゆ。則名は終るも没す可からざるなり。而て今其墳墓を求むるに一片の古碣既に〇裂して落莫たり。老杉医檜の間前に愴むべし、善哉、今院主俊海公寺記に據って文著を徴するに名蹟將に晦く英魄を吊ふに將に銷んとす。石に刻し塚上に安んじ以て後者に示す。則廣德在天の霊雲車風駕して丘墓の上に翺翔するは知る可きなり。余何ぞ以て劣辞を謭せん。乃顛末の係を書して以て銘す。 銘に曰く

批亢擣虚 敵其の錣をつかむ。吾頸との如し。錣切れ身逸す。屋島の役。格斗雄と稱す。諦々たり廣徳。覇を佐けて功を立つ。獸盡き弓おさむ。韜跡して壽を保つ。貞珉は爛るべく。英名無朽なり。

安政七年蒼龍庚申三月

横野包堂撰書

大御山廣徳寺 廿八世 俊海建

神山壬一謹書

昭和六十三年三月

大御山廣徳寺 丗五世 文雄重建

境内掲示

廣徳寺並大御堂

當寺は大御山西福院と号し、新義真言宗豊山派に属している。

古くは三河國誕生院末であったが、元禄時代に江戸大塚の護持院末となり、更に護國寺末となった。

寺傳を見るに當寺は正保・享保の両度の火災に罹り大御堂、仁王門を除き本堂及び坊舎は盡く灰燼に歸し往古の諸記録は傳わらないが隅々當時の災厄に遭遇した住僧舜韶が先師以前の記録の一端書を遺し後日を補充したのである。その記によれば當寺は平城天皇の御代大同年間の創立にして鎌倉時代に至り漸く衰毀の傾向を来した頃當郷を食邑した頼朝の驍将美尾屋十郎廣徳の菩提所なるを以って夫人二位の尼公が主となり大御堂及び本堂坊舎の数棟を再建せられ廣徳寺と稱して廣徳の冥福を祈ったのである。

その後天正十九年家康が當地方に放鷹の途次大御堂の縁故を問われ、爲に寺領五石の御朱印を下附され永く祭酋とし給うと言う

大御堂は

建立年代明らかでないが室町時代初期に上り得るものがあり 比較的数尠い関東地方に於ける唐様佛堂遺構として重要であるとの理由で昭和十三年七月四日當時の國寶、現在の重要文化財に指定された

内陣には中央須弥壇上に本尊阿彌陀如来坐像を中心に右觀世音菩薩 左勢至菩薩の立像を安置し後方左右の隅に小壇を設け不動明王 毘沙門天の立像が安置されている

この大御堂の構造形式内陣の彫刻については「廣徳寺要録」中に文化財保護委員藤島亥治郎博士 文部技官水野敬三郎先生の詳細な解説が記録されている |

| 神社・お寺情報 |

境内掲示

御影堂の由来

この御影堂は江戸時代初期の慶安元戊子年(一六四八年)に江戸日本橋伊勢町の元祖鈴木三右衛門が願主となり牛ヶ谷戸出身の両親および弟図書の追善供養と自分たち夫婦の後世安楽を願って鈴木一家代々の菩提所であり墓所のある由緒深い廣徳寺の境内に建立寄進したものである。

建物は三間四面で桧材を用い萱葺の入母屋造である 堂内に 弘法、興教両大師尊影二体と中央に薬師如来立像が安置してあり弘法大師尊影一体三右衛門の両親御影二体弟図書の御影一体自分夫婦二体つごう六体を奉納安置し華鬘十二枚を寄進した。

その後年を経て影像の損傷が見られるに及び時あたかも三右衛門の五十年遠忌に当る享保七壬寅年(一七二二年)孝孫三代目三右衛門が大師像一体先祖像五体つごう六体を修補再興し同年十月十三日開眼供養の儀式を執行したのである。

以来二百六十年余の星霜を経過しこの間明治十六年宗祖弘法大師の一千五十年遠忌にさいし堂宇尊影の修復がなされているが昨今堂の建物は朽ち堂内安置の尊影は色あせいたみを生じたため昭和五十九年(一九八四年)十月弘法大師一千百五十年遠忌にちなみ堂宇の大修理を行うと共に東京都曽孫鈴木仙造氏施主となり尊影の修復を行い昭和六十一年五月開眼法要を営み仏の冥福を祈った。

「仰々鈴木家トハ源義経ノ重臣鈴木三郎重家ガ主・義経ガ兄頼朝トノ仲ガ不和トナリ奥州平泉ヘ逃レシタメ義経追慕ノタメ熊野ヲイデテ田木ノ吉田(現東松山市)ニ至リシニ大雨ノタメ河川氾濫シ川ヲ渡ルコトガデキズコノ地ニ逗留シ一子ヲ儲シガモトヨリ死ヲ期シテノ奥州ヘノ旅路ニツキ子供ヲ連テ出立デキズ重家困惑シ友人デアル美尾谷(屋)十郎廣徳ト語イテ廣徳ニハ子ガナク其ノ子ヲ哀レニ思ヒ養子トナシ美尾谷(屋)ノ姓ヲ継ガシメタト傳ヘラレル然シ乍ラ其ノ子孫ハ三代マデ美尾谷(屋)ノ姓ヲ継承セシガ元来鈴木氏ノ子孫デアルノデ四代目ヨリ元ノ鈴木ノ姓ニ改メタトユウ」(雨夜物語)ヨリ

これにより廣徳寺の大檀那美尾谷(屋)の姓はきえ鈴木氏の姓が現存するのである。

境内碑

国指定重要文化財廣徳寺大御堂

所在地 比企郡川島町大字表七六

廣徳寺大御堂は、鎌倉時代の初め、北条政子が美尾屋十郎廣徳の冥福を祈って、本堂及び坊舎ともに建立したものと伝えられている。

現存の大御堂は様式手法から、前代の建物の規模や形式を踏襲して室町時代後期に再建したものとみなされる。

構造及び形式

桁行三間、梁間三間、一重寄棟造、茅葺

頭貫、木鼻の絵様繰形等に地方的な特色を見せる。関東地方には数少ない禅宗様の仏堂として貴重な遺構である。

昭和十三年七月四日付で国宝保存法による指定を受けその後、昭和二十五年八月二十九日付で文化財保護法により国の重要文化財となり、今日に至っている。

大御堂内には、現在中央須弥壇上に本尊阿弥陀如来坐像を中央に観音、勢至菩薩立像の両脇侍を安置し、さらに堂内の東北及び西北隅には小壇を設け、不動明王、毘沙門天の各立像を安置している。

昭和六十二年六月

埼玉県教育委員会

川島町教育委員会

廣徳寺

境内碑

大御堂復元記念碑

広徳寺大御堂は、方三間寄棟造茅葺の御堂で、関東地方における唐様仏堂の数少ない遺構として重要なものである、との理由で、昭和十三年七月四日国宝に、昭和二十五年八月二十九日、現在の重要文化財に指定された建物である、堂内には、仏頭が付け変えられたという伝説のある阿弥陀如来(平安期の作)を中心に観音勢至二菩薩、後方右に不動明王、左に毘沙門天の五仏が安置されている。これは、鎌倉時代の武将が好んで崇拝した仏像配置で、一般に願成就院形式と呼ばれている。後方の台地には、平家物語錣曳、で有名な美尾屋十郎広徳のがあり、発掘された直刀、銅鏡、馬鈴等は当山に秘蔵されている。

大御堂の名称は、浄土信仰の盛んであった平安末期より鎌倉期にかけて用いられた阿弥陀堂の通称である。当寺の大御堂は十二世紀美尾屋氏の建立であるが、時代の変遷と共に崩壊甚しく、二位の尼公政子が十郎広徳の武功を偲び、広徳の菩提所である本堂及び大御堂等数棟を再建し、広徳寺を称して冥福を祈ったと寺伝に記されている。

尼公再建以来幾多の洪水災害に会ったが、延宝、享保と大修理の手が加えられ、昭和の御代まで約五百年の間、その姿を残し得たことは仏の加護と檀信徒の護寺芳志の賜と深く信じている。

さて、大御堂解体復元工事は、文化庁指導のもとに、護寺会会員の拠出金と国、県、村の補助金を得て、総工費一四五〇万円をもって、昭和四十五年四月一日着工、同四十六年六月完成、大雄院殿勇鉾残夢大居士の菩提を葬うと共に、室町建築の完全復元の成就を見るに至ったのである。

ここに、落慶記念碑を建立、この大工事を後世に残すと共に、工事関係者、護寺会会員各位に万腔の敬意を捧げる。

昭和四十六年六月二十九日

広徳寺三十五世 文雄 耕雲書

境内掲示

農民具憩処

昭和五十九年は宗祖弘法大師の千百五十年の御遠忌の年に当ります。真言宗各派においても、各地で御遠忌法要が営まれております。真言宗豊山派に所属する廣徳寺におきましては農業地域に所在する寺院として、何か地域に貢献できる記念事業をと考えておりましたところ、折よく三保谷小学校PTAが去る昭和三十年代に子どもたちの社会科学習の教材として学校に寄付し、後に三保谷公民館が管理してきたという、農民具の一括奉納について相談がありました。昭和五十八年三月のことです。役員諸氏と協議の結果、これを受け入れることに決定しました。祖先が使った、古い農民具は大切にしたいものです。この土地で農仕事に取り組んできた住民の貴重な農業遺産です。今次世界大戦後 とくに昭和三十年代は農業においても一つの転換期であり、農業生産の機械化が急激に進みました。そのため、人力や畜力による農具はほとんど不用となり、今や消失しようとしております。そこで、当山壇信徒に呼びかけ、収納舎などに眠る使用済みの古い農民具の寄進をお願いしました。

各方面から御寄進くださった農民具は「廣徳寺農民具憩処」と名づけた建物内に保存展示し、末永く世の人々のために役立つようにしました。また憩処の前に各農家でこれまでに処分した数多くの農民具の後生安楽を願って、供養塔一基を建立しました。

真言宗豊山派

大御山西福院廣徳寺

第三十五世文雄九拝 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】zx14r

【

最終

更新日時】2025/03/15 10:57:44

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 1

御朱印日:2025年12月29日 11:30

1

御朱印日:2025年12月29日 11:30

0

御朱印日:2025年12月29日 11:30

0

御朱印日:2025年12月29日 11:30

29

御朱印日:2025年4月26日 00:00

29

御朱印日:2025年4月26日 00:00

82

御朱印日:2024年8月17日 15:00

82

御朱印日:2024年8月17日 15:00

66

御朱印日:2024年5月11日 14:00

66

御朱印日:2024年5月11日 14:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース