みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

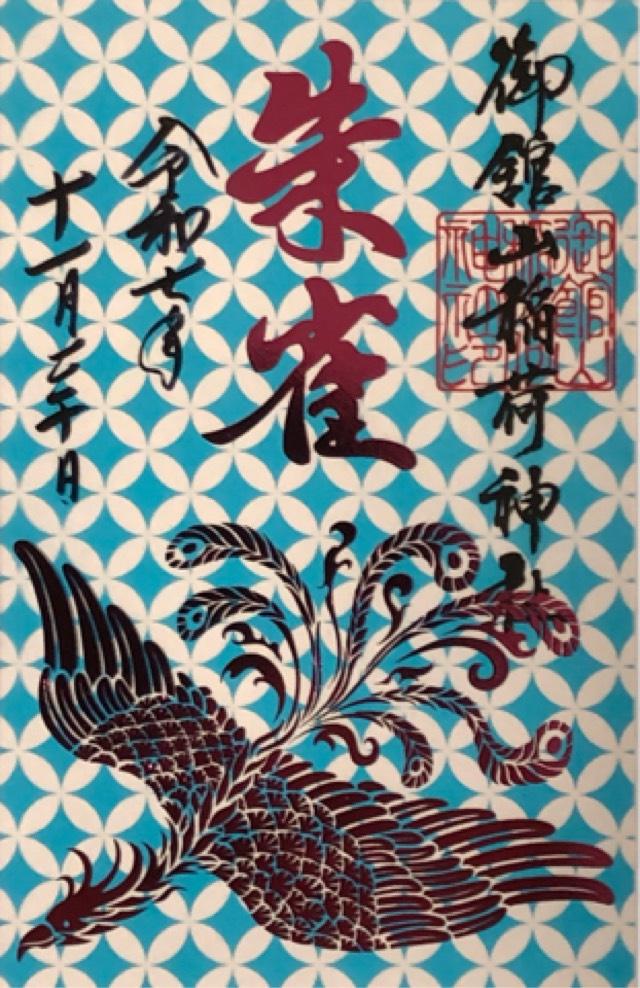

プラスチック板製

水色柄にマゼンタの朱雀

白虎もありました

(hidemuさん)  7

御朱印日:2025年11月30日 00:00 7

御朱印日:2025年11月30日 00:00

|

|

|

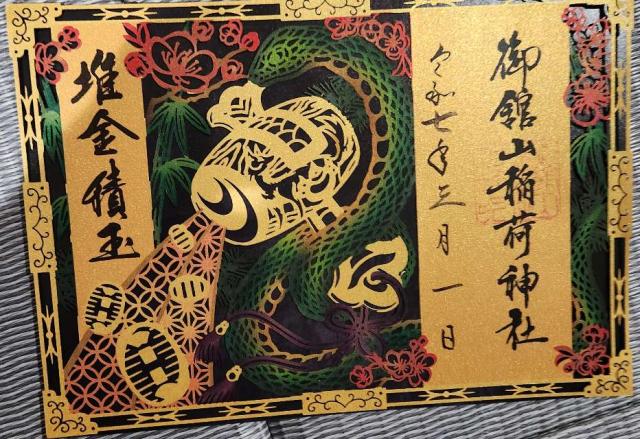

(ひろりんさん)

54

御朱印日:2025年3月1日 10:26 54

御朱印日:2025年3月1日 10:26

|

|

|

(けんくんさん)

38

御朱印日:2025年1月12日 00:00 38

御朱印日:2025年1月12日 00:00

|

|

|

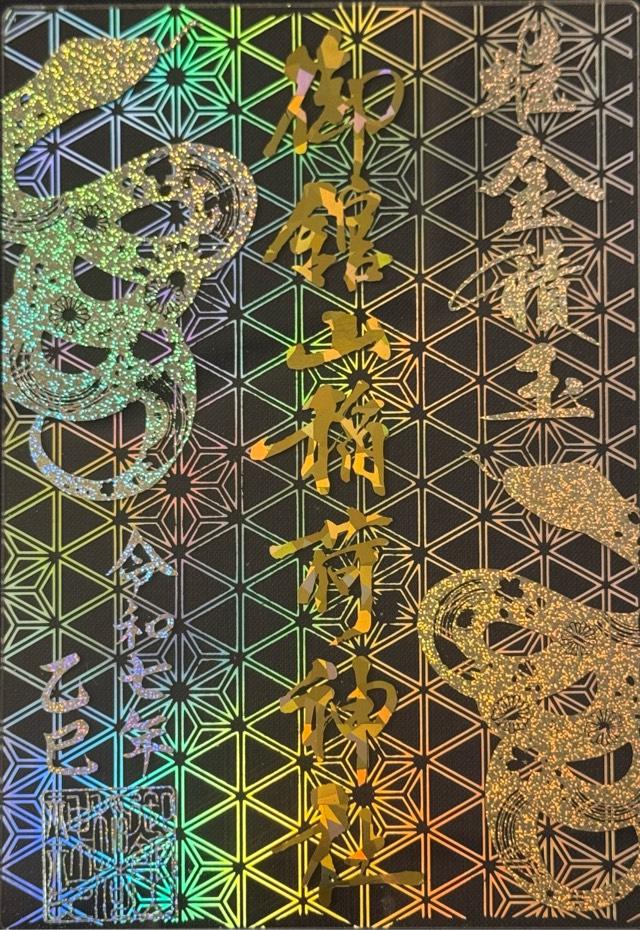

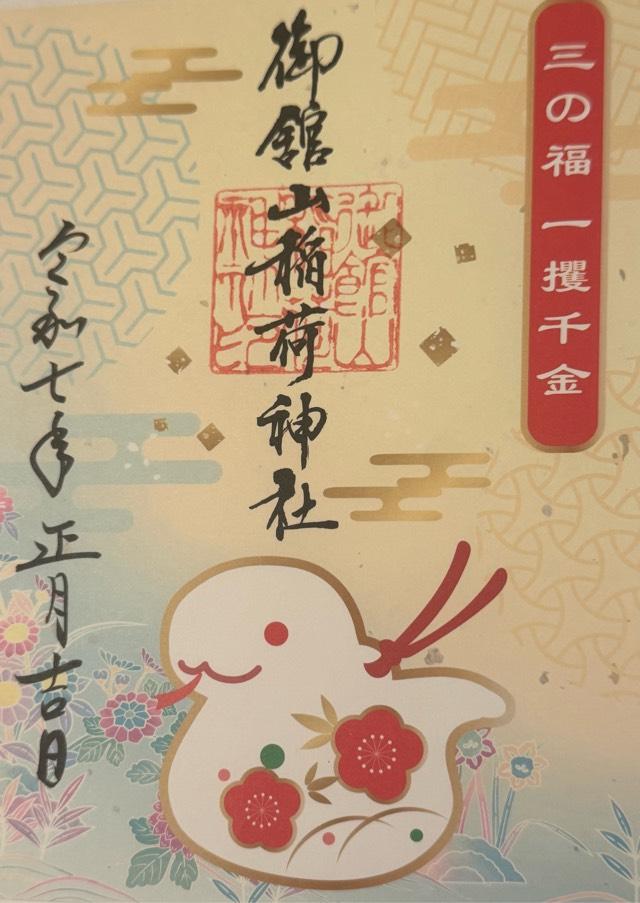

(けんくんさん)

41

御朱印日:2025年1月12日 00:00 41

御朱印日:2025年1月12日 00:00

|

|

|

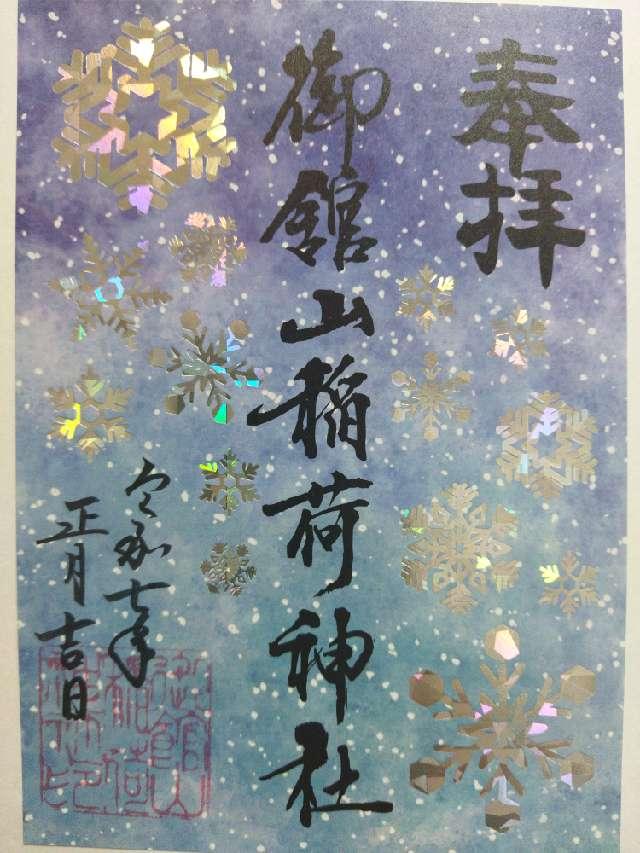

(けんくんさん)

50

御朱印日:2025年1月12日 00:00 50

御朱印日:2025年1月12日 00:00

|

|

|

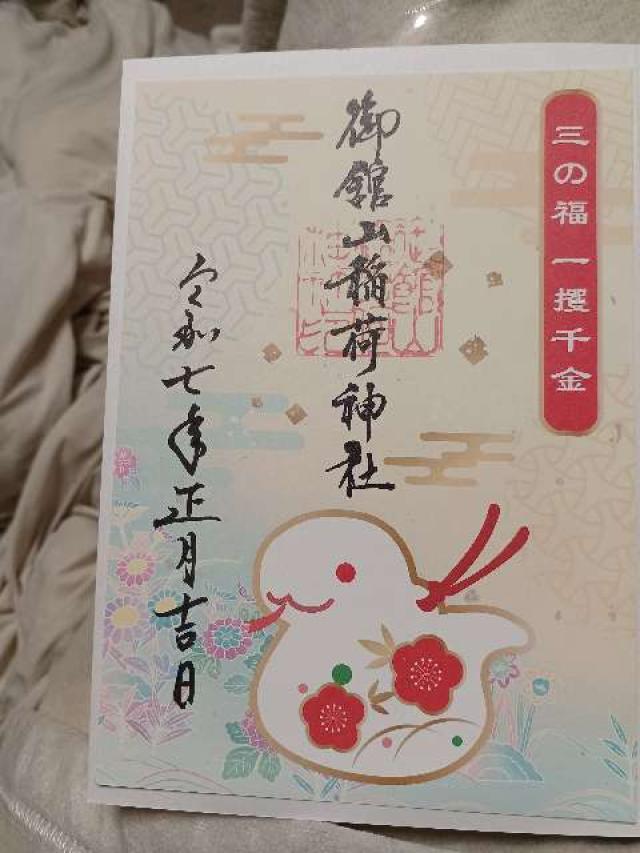

(ららさん)

51

御朱印日:2025年1月5日 00:00 51

御朱印日:2025年1月5日 00:00

|

|

|

特製アクリル仕様です。透明で見にくいので紺色の紙の上に乗せています。

(かつてつさん)  61

御朱印日:2025年1月1日 12:05 61

御朱印日:2025年1月1日 12:05

|

|

|

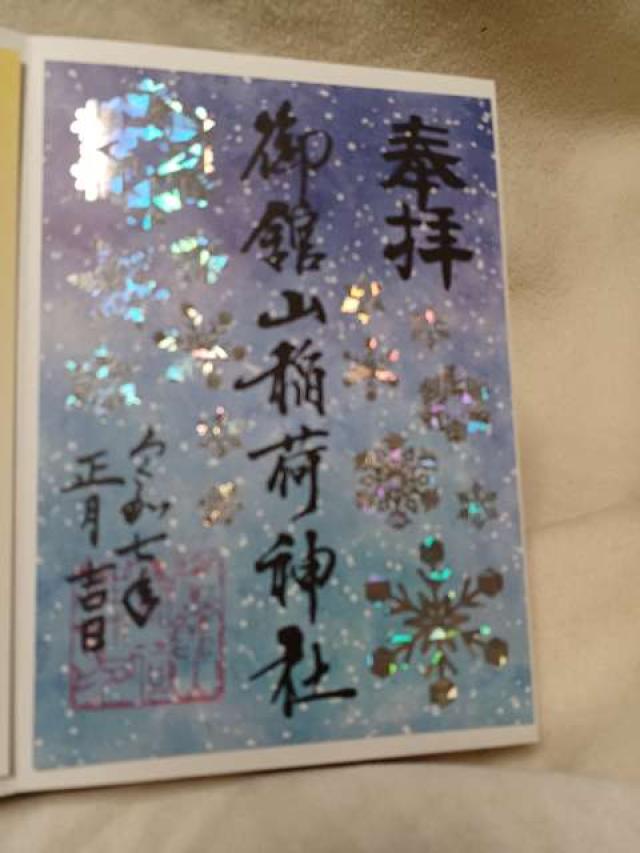

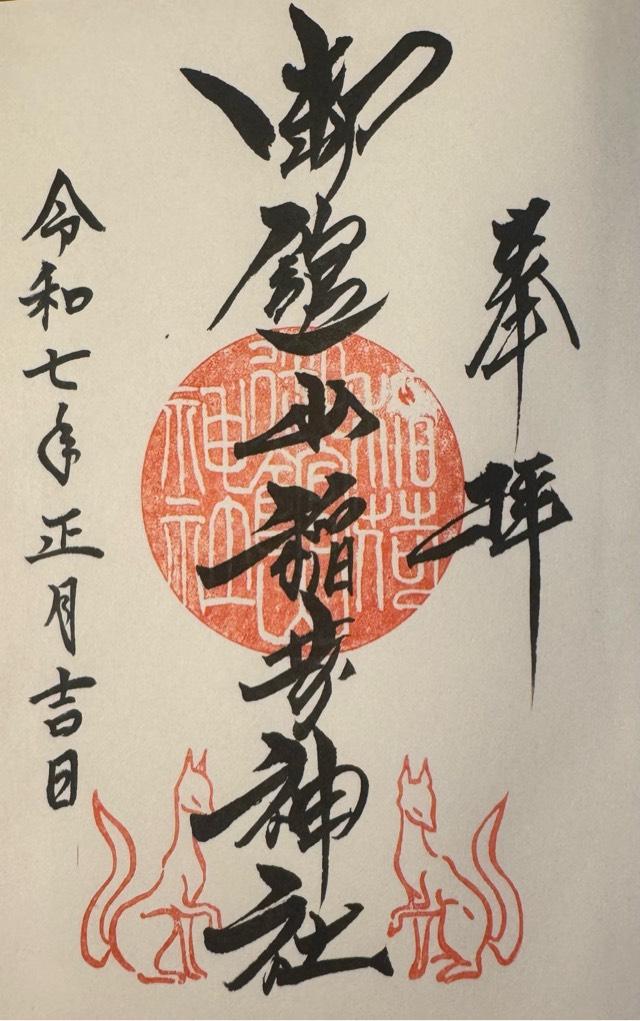

朱印帳に書かれている朱印です。

(かつてつさん)  9

御朱印日:2025年1月1日 12:05 9

御朱印日:2025年1月1日 12:05

|

|

|

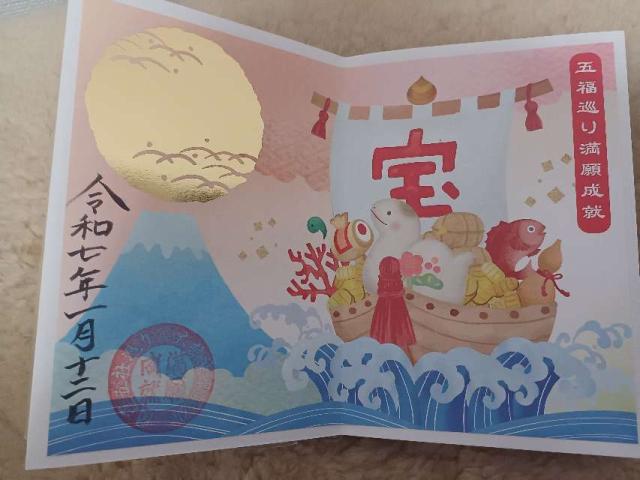

五社参りの朱印です。

(かつてつさん)  5

御朱印日:2025年1月1日 12:05 5

御朱印日:2025年1月1日 12:05

|

|

|

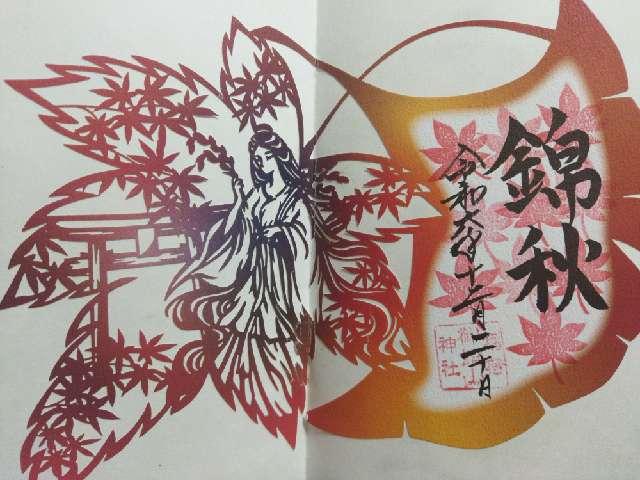

(ららさん)

8

御朱印日:2024年12月20日 00:00 8

御朱印日:2024年12月20日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 長崎県諫早市永昌町42-13 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 肥前 |

| アクセス | 島原鉄道諫早 徒歩8分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | https://mitachiyama.jp/ |

| 御祭神 | 宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ) 猿田彦神(さるたひこのかみ) 大宮売神(おおみやめのかみ) |

| 創建・建立 | |

| 旧社格 | |

| 由来 | 「日に一度御館の山に祈るこそ二十の吾の日課にてありき」と郷土の詩人伊東静雄に詠まれた当神社は、県央諫早、宇都の霊場に鎮座する。 御館山は、一千三百余年昔の大宝年間(西暦七〇一~七〇三年)に、行基菩薩が九州巡行の折、五智光山として開基された。平安末期、鎮西八郎為朝が館を築き武術を練ったことから、御館山と呼ばれるようになったと伝えられている。 山頂には元禄五(一六九二)年 五智光山 四面上宮、宝暦元(一七五一)年 豊前英彦山の豊前坊が鎮座されている。また山中には霊塚が多数散在し、稲荷信仰の霊地として「幸恵美山―こうえみさん」と民衆の崇拝で賑わってきた。 寛延三(一七五〇)年、諫早藩主八代・茂行公の代、親藩鍋島家との間に百姓一揆(諫早一揆)が起こり、所領召し上げによって民衆は困窮を極め、各地の神社に返地の祈願が行われた。その折、佐賀綾部八幡の御神託により、京都伏見稲荷を勧請し、上り地返還、諸願成就、領内安泰を祈願するため正林の大乗院に社殿を建立し祭祀された。 その後、明和四(一七六七)年、先に没収となった領地は全部返還されたが、これは稲荷神社の御加護によるものとして、この大神を篤く祀ることとなった。 明治五(一八七二)年、社寺分祀の令により、この稲荷社を御館山に移し、十五代・武春公の代に祭祀された藤の森稲荷神社と合祀した。以来、衣食住の祖神、生産豊饒・商売繁盛・家運長久・家内安全・除災招福・交通安全の守護神として現在に至っている。 また御館山稲荷神社の境内には、本殿以外にも『鎮西八郎為朝ゆかりの矢受け石』『四面上宮と船魂明神』『開運の神として知られる豊前坊』『奥殿』『狐の巣穴』など参拝場所が点在しています。 また春には満開の桜や桃、秋には境内から望む中秋の名月など四季折々の風情を感じることができます。 『酒は酒屋で 濃い茶は茶屋で 諫早名物 おこしにうなぎ お参りするなら 御館山稲荷へ』と親しまれた当神社のご利益を戴かれながら御館山が持つの清らかさと力を感じて見てください。 (御館山稲荷神社ホームページより) |

| 神社・お寺情報 | |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】風祭すぅ 【 最終 更新日時】2023/07/16 14:28:40 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース