3.3

中氷川神社

(なかひかわじんじゃ)

埼玉県所沢市三ヶ島5-1691-1

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

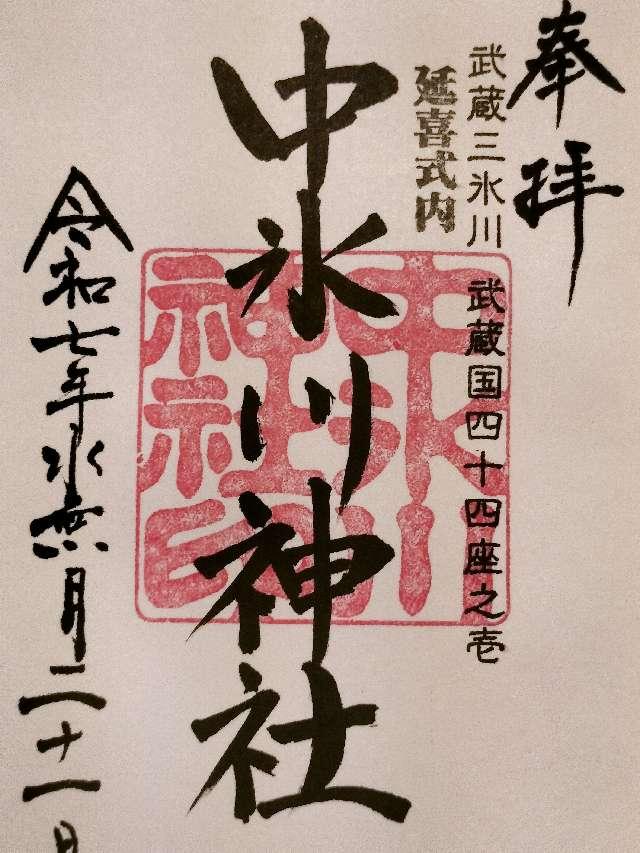

(御坂美琴推しさん)

2

御朱印日:2025年6月21日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(御坂美琴推しさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

3

参拝日:2025年6月21日 00:00

|

|

|

(ムンクさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

29

参拝日:2025年5月1日 10:28

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

99

参拝日:2024年5月6日 11:10

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

98

参拝日:2024年1月17日 14:15

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

88

参拝日:2024年1月3日 14:27

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

34

参拝日:2023年10月15日 13:33

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

30

参拝日:2023年8月21日 14:45

|

|

|

(くろにゃんこさん)

おすすめ度:

0

0

13

参拝日:2023年2月21日 00:00

|

|

|

(joeさん)

おすすめ度:

★★★★★

0

0

13

参拝日:2023年1月2日 00:00

|

|

|

(まーぼーさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

56

参拝日:2022年7月25日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県所沢市三ヶ島5-1691-1 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武狭山線西武球場前 徒歩35分 |

| 御朱印授与時間 |

糀谷八幡宮の開所時間。

|

| 電話番号 |

04-2948-2467(八幡神社) |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

・素戔嗚尊

・奇稲田姫命

・大己貴命

・少彦名命 |

| 創建・建立 |

崇神天皇の御代 |

| 旧社格 |

村社(式内社) |

| 由来 |

境内掲示板

延喜式內 中氷川神社由緒

鎮座地 所沢市三ヶ島五丁目一六九一番地の一

一、祭神

素戔嗚尊 奇稲田姫命 大己貴命 少彦名命

素戔嗚尊(八坂神社) 手摩乳命 脚摩乳命(荒經神社) 大山衹命(山王社) 天照大御神(神明社) 倉稲魂命(稲荷社)

二、歴史

当社は崇神天皇の御時、神託によって勧請された社であり、素戔嗚尊と奇稲田姫命の二柱を祀る。其後、景行天皇の御時、日本武尊が東征に際してこの地を通り掛かった時に霊異を感じ、天下泰平、国乱鎮護の為、大己貴命・少彦名命の二柱を併せ祀ったと伝えられる。『延喜式』神名帳に記載される「武蔵野国四十四座の一つ中氷川神社」と伝える古社である。 『神衹志料』や『旧神祠記』などの古書には、中氷川神社の鎮座地は三ヶ島とされており、文化十年に地頭の沢次郎右衛門が神職の宮野出雲に宛てた文書の中にも「中氷川神社長宮明神の儀は東照宮様より御朱印被下置、殊に延喜式内の社格、且神主先祖大阪御陣供奉仕候」と記されている。

狭山丘陵の北麓に位置する三ヶ島は、古くから畑作を中心とした農業地域として発展してきた。三ヶ島の地名は、開村当時は家数がまだ少なく、村内に三ヶ所の小さい集落があるだけであったため、遠方から見ると、あたかも原野の中に三つの小島が浮かんでいるようであったことに由来すると伝えられている。境内が、北東から南西にかけて、非常に細長い形をしているところから、かつて当社は長宮とも称されていた。当社の所蔵する数々の裁許状や、社領安堵状などを見ると「長宮明神」もしくは「長宮中氷川神社」などと記されたものが多い。永禄九年の北条氏照制札には、「中宮」とも記されている。当社については、足立郡大宮(現さいたま市)にある武蔵一の宮の氷川神社と、西多摩郡氷川村(現東京都西多摩郡奥多摩町)にある奥氷川神社とともに『武蔵三氷川』と言われている。この三社は、ほぼ一直線に並んでおり、本宮、中宮、奥宮の関係になっている。また本殿天井には、極彩色な「龍」が描かれており、水や龍神と深いつながりの「大宮氷川神社」との関係も興味深い。

神宝として、銅鏡四面・曲玉二個・剣一口・ト部芳良の筆による社号額・天正五年銘の本地仏の阿弥陀三尊を打ち出した懸仏など多数ある。この懸仏は直径四〇・五センチメートル、高さ三〇・四センチメートルあり、円形の銅板表面には、中央に聖観音、右に阿弥陀、左に釈迦の三尊を鋳出し、三尊はそれぞれ蓮台にのり、円形光背をつけている。また上部には釣り下げるための釣手耳があり、背面は表面の突出によって凹んでいる。古くより中氷川神社に伝えられた神仏習合信仰の遺品であり、表面には「武州入東郡宮寺郷三ヶ嶋村。天正五年九月吉日、林泉坊、願主新左衛門」等の銘文がある。埼玉県下でも数少ない貴重な文化財である。これらを納める一間社流造りの本殿もまた、側面や扉をはじめ、柱や梁などに至るまで、龍や獅子などの細かな彫刻が施されており、江戸時代の建築美を今に伝える貴重な文化財となっている。さらに、拝殿向背には虎の彫刻、光背柱には獅子と龍、水を吐いている龍、花の彫刻等も多数ある。このほか、当社の造営や修復を伝えるものとして、正長元年、天文二十三年、寛延二年の棟札や、数多くの近世文書がある。

社家として代々当社の祭祀を司っているのは、三ヶ島家と中家である。三ヶ島家は、維新前は宮野姓であり、『風土記稿』にも「神職宮野出雲」としてその名が見える。中家は古尾谷城主中筑後守資信を遠祖とする。文治二年源廉氏より六代氏重まで神職であったが、応長元年七代良円より本山派修験玉蔵坊(後に竜蔵院と改める)となる。復飾して姓を中と名乗り再び神職となり、現在に至る。

三、祭事

例大祭 四月中旬 夏祈祷 六月中旬 祇園祭 七月中旬 秋の中祭 九月中旬 歳旦祭 一月一日元旦 大祓 十二月大晦日 祈年祭 二月中旬 新嘗祭 十一月中旬

新編武蔵風土記稿

三ヶ島村

長宮明神社 社領十石ノ御朱印ヲ賜ハル祭神ハ素盞嗚尊稻田姬大巳貴命少彥名命ノ四座ヲ祀レリ相傳フ當社ハ神名帳ニ載タル中氷川神社ナリトソ證トスル所ハ古キ棟札アリト云其文ニ武州入東郡宮寺鄕中氷川神社殿造正長元年九月廿三日マタ天文二十三甲寅年四月廿一日社造營ノトキノ棟札アリ文ハ大抵前ニ同シ此二枚ハ今棟木ヲ穿チ凹メテ其內ニ收メ木ヲ埋メテ其上ヲ蓋ヒタヽソノ寫ノミヲ傳フソノ文體當時ノモノナルヘク覺ユレトタヽ疑ハシキハ斯ノ如キ證據アラハナトカ中氷川ノ神號ヲ用ヒスシテ長宮トハ號スルヤ別ニユヘアルカ又中宮ト云ヘキヲ誤リ傳ヘテカク唱フヤ

槻木 本社ニ向テ右ニアリ四百餘年ノ古木ナリト云

末社 荒脛社 手無槌足無槌ヲ祀ル

神職宮野出雲 家系詳ナラス按ニ正長ノ棟札ニ神主左衞門太夫家吉天文ノ札ニ新左衞門尉トアルハ出雲カ祖先ナルニヤ今モ八王子北條氏照ノ文書ヲ藏スソノ文左ニ

制札

右三ヶ島之內於長宮大神樂之執行畢見物衆中橫合之儀有之者可處罪科旨被仰出者也仍如件

丙寅霜月十日 奉行向山甚五郞 |

| 神社・お寺情報 |

現在は糀谷八幡神社の兼務社

境内掲示板

所沢市指定文化財(歴史資料)

日歌輪翁之碑

指定 平成八年(一九九六)九月五日

この碑は、江戸時代の神官である日歌輪翁の、没後三十年にあたる明治十七年(一八八四)十月二十七日に、中氷川神社の氏子宝鏡教会の門人や、入間・高麗・多摩・秩父四郡の神道教導職門人などが建てたものです。

碑文によれば日歌輪翁は、寛政四年(一七九二)三ヶ島中氷川神社祠官の家に生まれました。少年時代は気性が激しく学問嫌いでしたが、十六歳の頃に発奮して勉学に励みます。神道に関する自らの真理を極めようと修練に努め、二十五歳のとき天神地祇の妙感をえて、江戸で布教活動を始めると入門者が百余人に達したといいます。また、翁は信徒から得た寄付を貧民救済のために貸し付けたり、粟などを信徒に配り備蓄を奨励しました。この結果、天保の飢饉の際には多くの人々を救済したといいます。

翁の事績はこの他多方面にわたり、また著作をもって一層の布教を図るため、『安国宝鏡』を著しました。翁は安政二年(一八五五)、六十年余りの生涯を終えました。

所沢市指定文化財(工芸品)

銅製三尊懸仏

指定 平成八年(一九九六)九月五日

この懸仏は直径四〇・五センチメートル、厚さ〇・四センチメートルあり、円形の銅板表面には、中央に聖観音、右に阿弥陀、左に釈迦の三尊を鋳出し、三尊はそれぞれ蓮台にのり、円形光背をつけています。また上部には釣り下げるための釣手耳があり、背面は表面の突出によって凹んでいます。

表面には「武州入東郡宮寺郷三ヶ嶋村宝蔵坊、天正五年(一五七七)九月吉日、林泉坊、願主新左衛門」等の銘文があります。

神仏習合信仰(神道と仏教が融合した信仰体系)の遺品であり、中氷川神社に伝わる貴重な文化遺産です。

令和三年(二〇ニー)二月 所沢市教育委員会 |

| 例祭日 |

例大祭 4月中旬

歳旦祭 1月1日元旦

祈年祭 2月中旬

祇園祭 7月中旬

秋の中祭 9月中旬

新嘗祭 11月中旬

大祓 12月大晦日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】御坂美琴推し

【

最終

更新日時】2025/06/26 18:18:11

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 2

御朱印日:2025年6月21日 00:00

2

御朱印日:2025年6月21日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース