みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

(布袋大国さん)

3

御朱印日:2025年10月23日 00:00 3

御朱印日:2025年10月23日 00:00

|

|

|

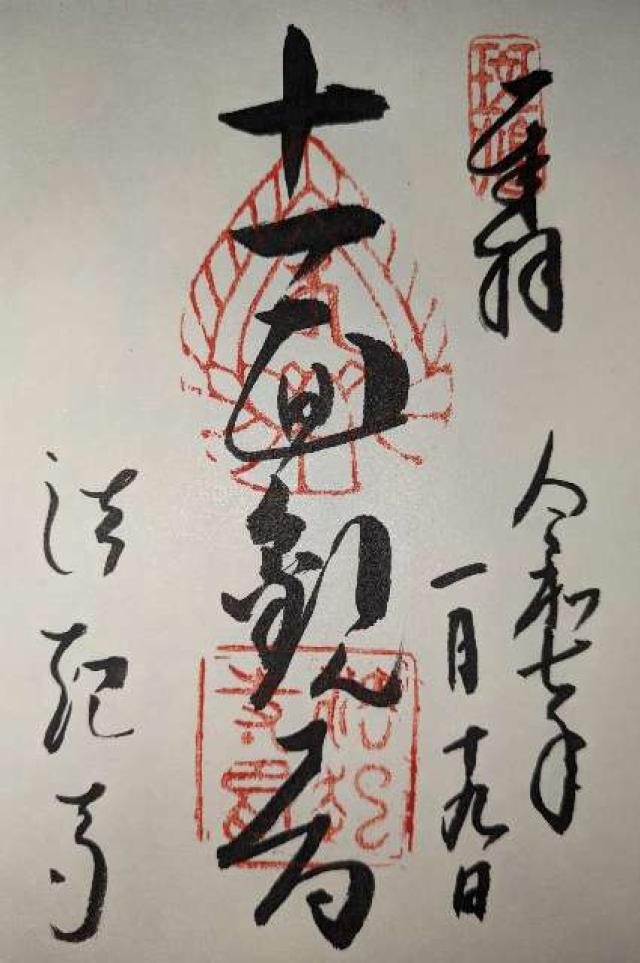

(たこやきさん)

89

御朱印日:2025年1月19日 00:00 89

御朱印日:2025年1月19日 00:00

|

|

|

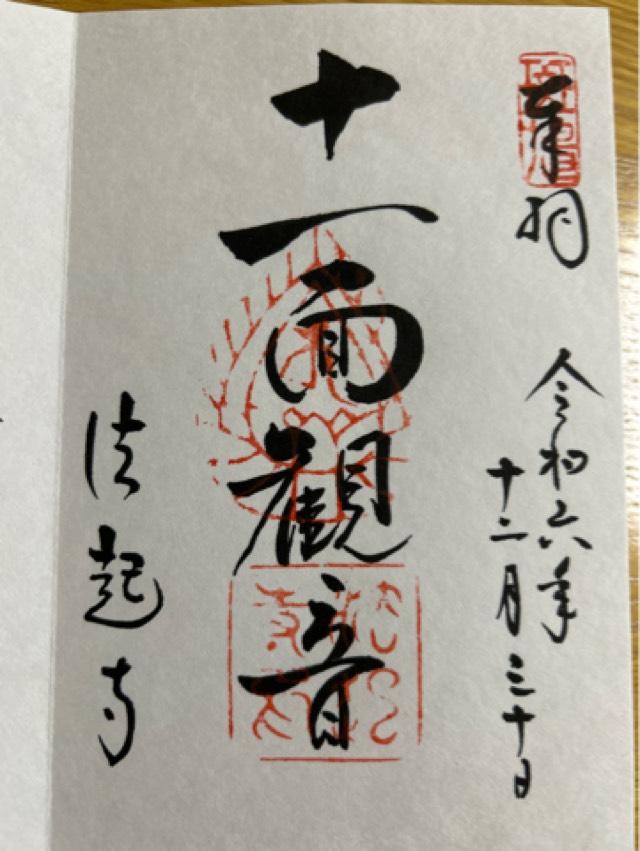

(kumatabiさん)

29

御朱印日:2024年12月30日 18:55 29

御朱印日:2024年12月30日 18:55

|

|

|

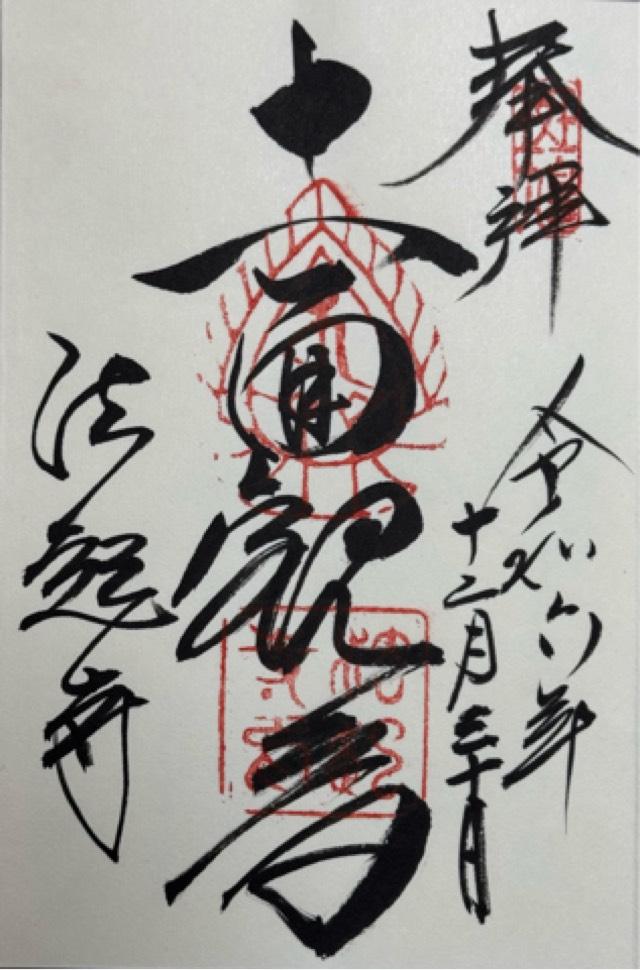

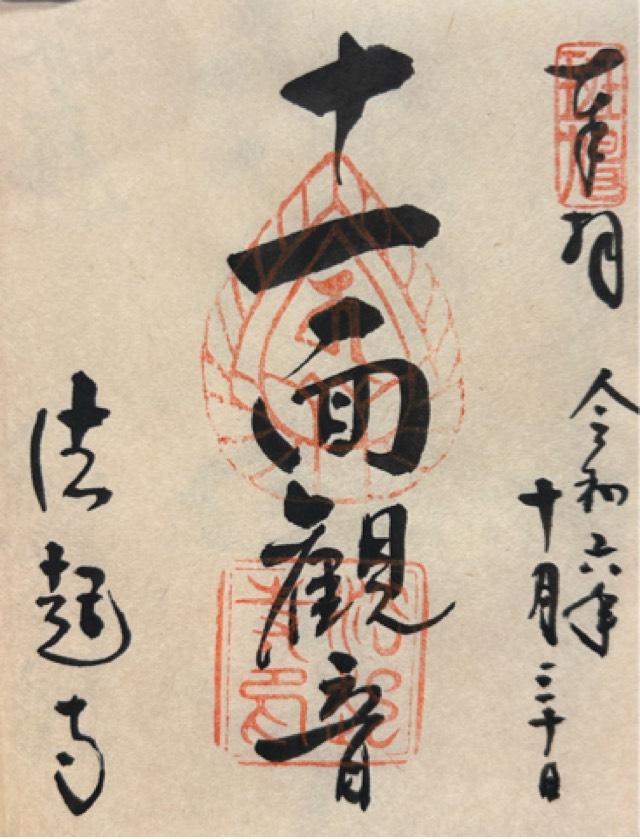

(ひくさん)

23

御朱印日:2024年12月30日 10:50 23

御朱印日:2024年12月30日 10:50

|

|

|

(NTKさん)

52

御朱印日:2024年12月13日 00:00 52

御朱印日:2024年12月13日 00:00

|

|

|

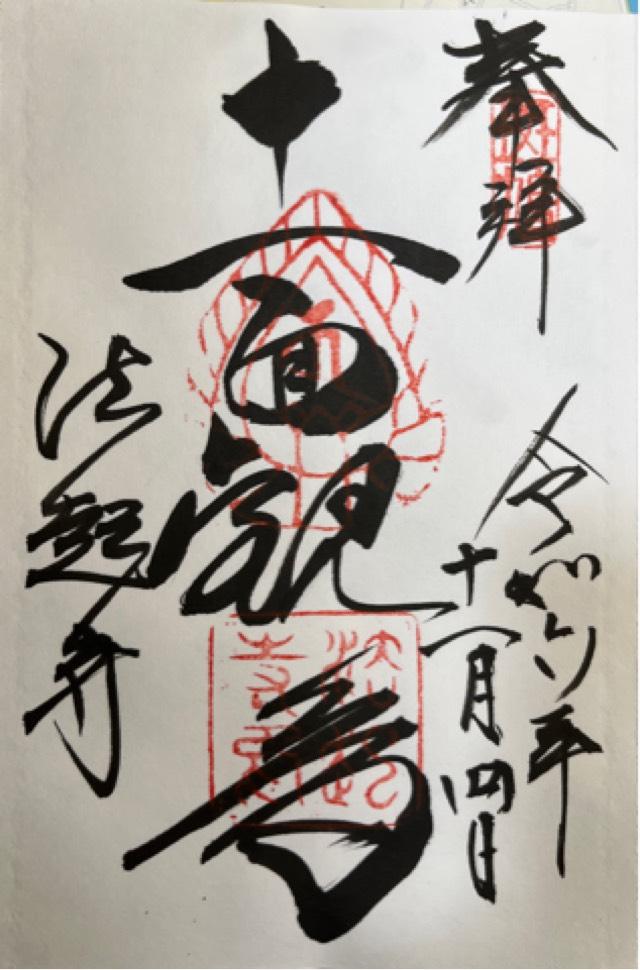

(Aikuさん)

27

御朱印日:2024年11月21日 00:00 27

御朱印日:2024年11月21日 00:00

|

|

|

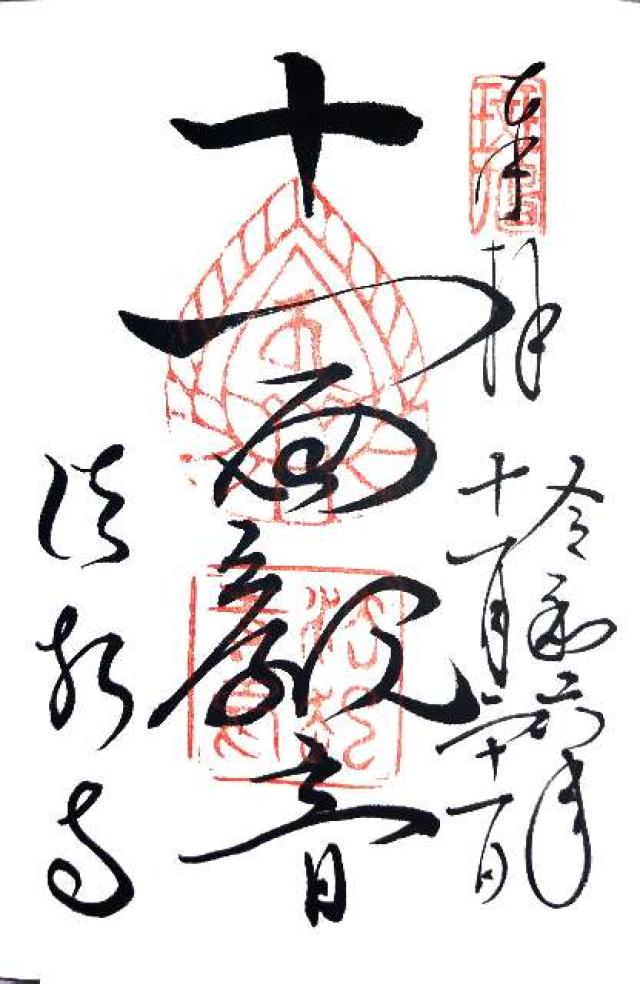

(らっぴーHさん)

26

御朱印日:2024年11月4日 00:00 26

御朱印日:2024年11月4日 00:00

|

|

|

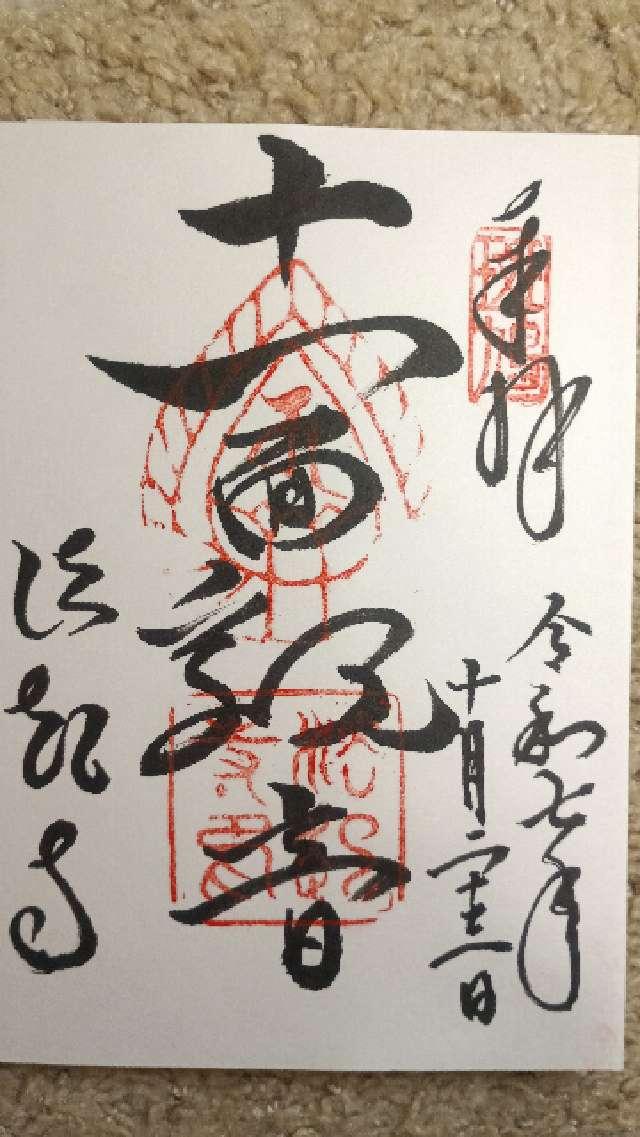

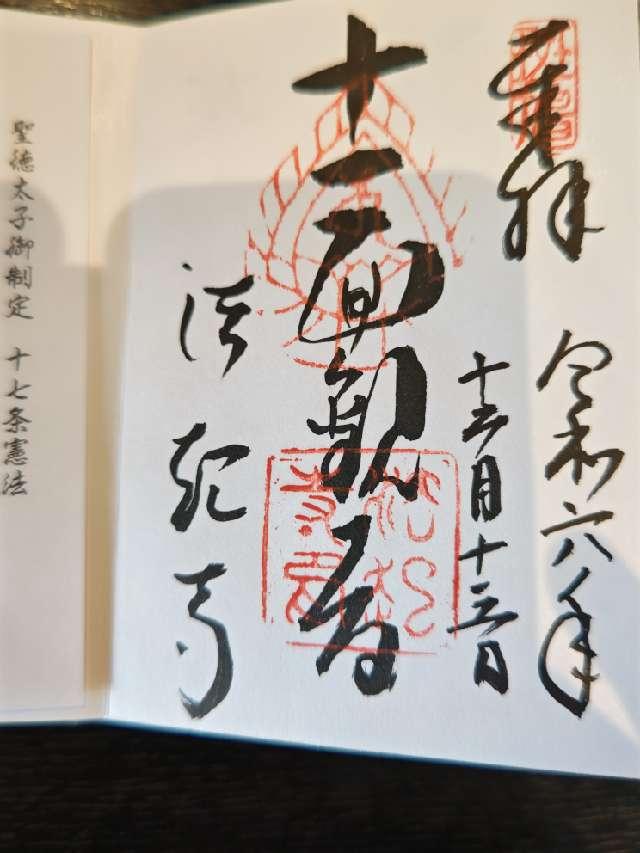

(マスターさん)

40

御朱印日:2024年10月30日 00:00 40

御朱印日:2024年10月30日 00:00

|

|

|

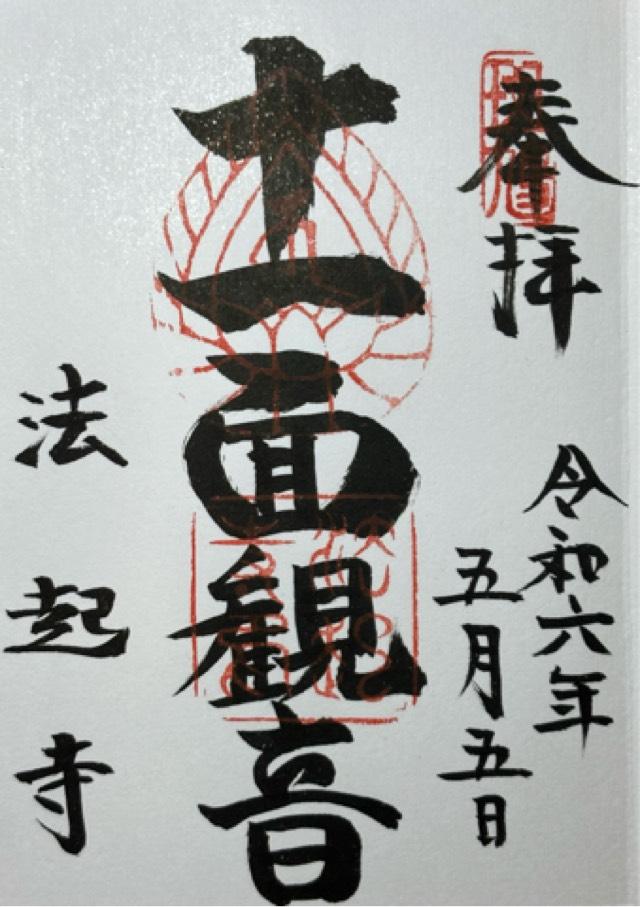

(たーくんさん)

10

御朱印日:2024年5月5日 00:00 10

御朱印日:2024年5月5日 00:00

|

|

|

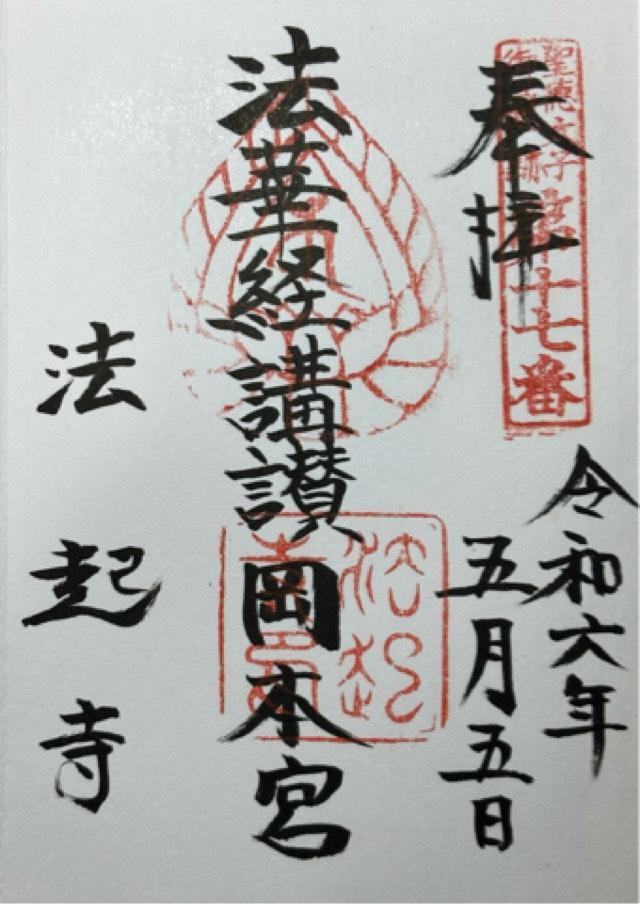

(たーくんさん)

90

御朱印日:2024年5月5日 00:00 90

御朱印日:2024年5月5日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 奈良県生駒郡斑鳩町岡本1873 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 大和 |

| アクセス | JR大和路線大和小泉 徒歩19分 |

| 御朱印授与時間 | 8時30分〜17時 |

| 電話番号 | 0745-75-5559 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.horyuji.or.jp/hokiji/ |

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 宗派 | 聖徳宗 |

| 創建・建立 | 638(舒明天皇10)年 |

| 由来 | 法起寺は斑鳩町岡本にあり、岡本尼寺、岡本寺、池後寺、池後尼寺と呼ばれている。 この寺は、606(推古14)年に聖徳太子が法華経を講説されたという岡本宮を寺に改めたものと伝え、太子建立の七ヶ寺の一つに数えられている。 創建の由来については「聖徳太子伝私記」に記録する当寺の三重塔にあった露盤銘によって判明する。 それによると622(推古30)年2月22日、聖徳太子はその薨去に臨み、長子の山背大兄王に宮殿(岡本宮)を改め寺とすることを遺命したという。 638(舒明10)年福亮僧正が聖徳太子のために、弥勒像一軀と金堂を造立し、685(天武14)年には恵施僧正が宝塔の構立を発願し、706(慶雲3)年3月に塔の露盤を作ったとしている。 この露盤銘に記すように近年境内の発掘調査の結果、前身建物の遺構の一部が確認されており、法起寺の建立以前に岡本宮と見られる宮殿の存在が明らかとなった。 中門を入って右に三重塔、左に金堂、中央正面奥に講堂があり、廻廊は中門左右から堂塔を囲み、講堂の左右に接続する様式の伽藍であったと推測される。 種々の文献によると、奈良時代には相当栄えていたが、平安時代から法隆寺の指揮下に入り、寺運も徐々に衰微したが、鎌倉時代には講堂や三重塔が修復された。 しかしながら、室町時代に再び衰え、江戸時代の初めの頃には三重塔を残すのみであったという。 その荒廃を憂い、当寺の再興を発願した寺僧の真政圓忍とその弟子たちは、1678(延宝6)年に三重塔を修復し、寺僧たちは浄財を集めて、1694 (元禄7)年に講堂を再建。1862(文久3)年には聖天堂を建立し、現在の寺観が整った。 明治維新後は、本寺法隆寺と共に真言宗の所轄となったが、1882(明治15)年法隆寺が興福寺と共に法相宗にかわるのにともない、法相宗の小本山となった。 しかし、1950(昭和25)年法隆寺が聖徳宗を開宗したことにより、当寺も聖徳宗の本山となった。 |

| 神社・お寺情報 | ● 文化財(寺宝) 三重塔・現存最古の三重塔(国宝) 木造十一面観音立像(重文) 銅像菩薩立像(重文) その他 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】FÙKU 【 最終 更新日時】2025/04/06 03:20:10 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース