みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

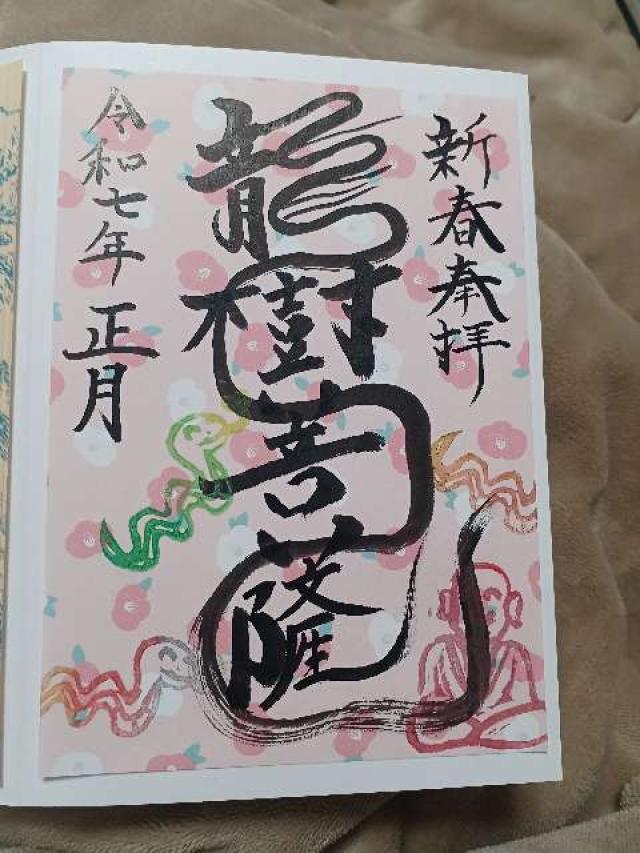

(けんくんさん)

4

御朱印日:2025年1月2日 00:00 4

御朱印日:2025年1月2日 00:00

|

|

|

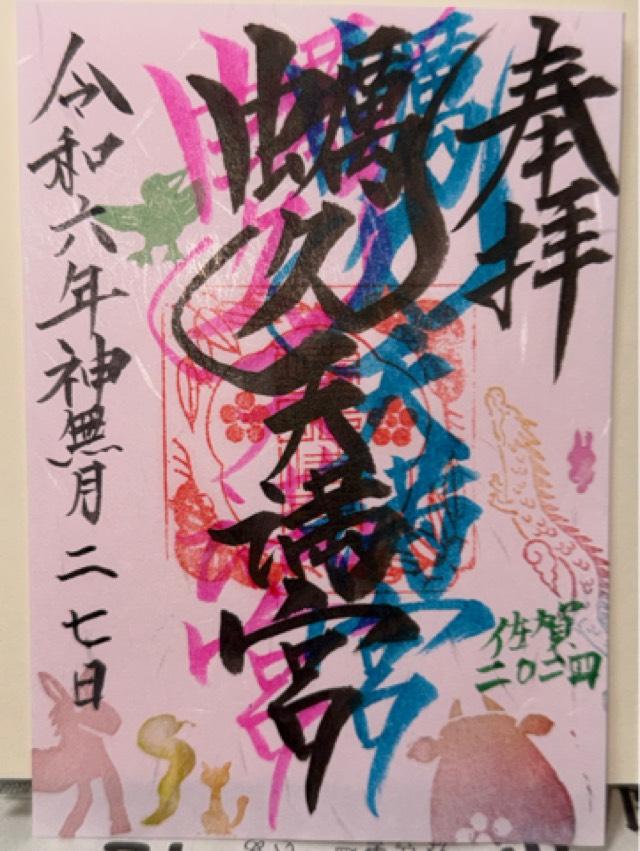

(nobさん)

10

御朱印日:2024年10月27日 18:38 10

御朱印日:2024年10月27日 18:38

|

|

|

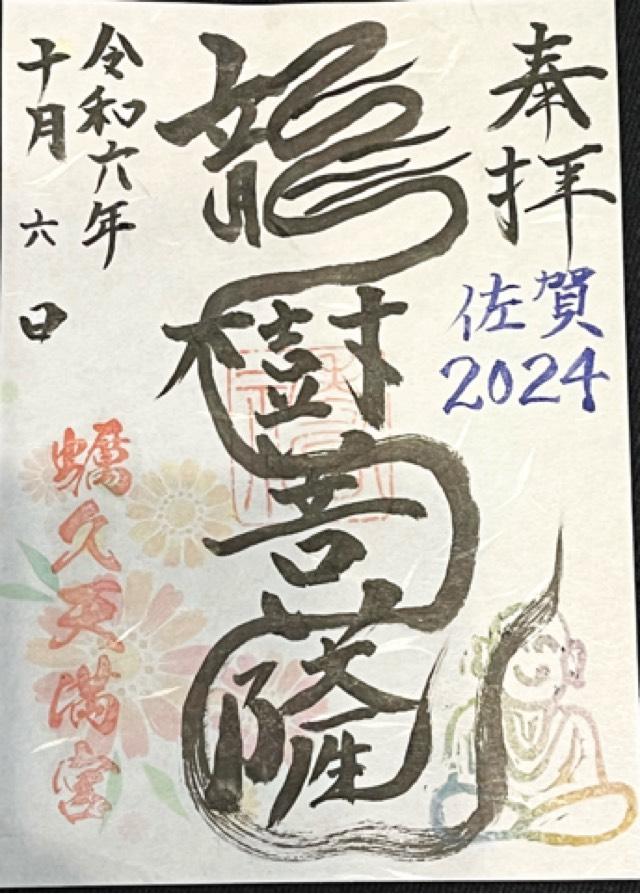

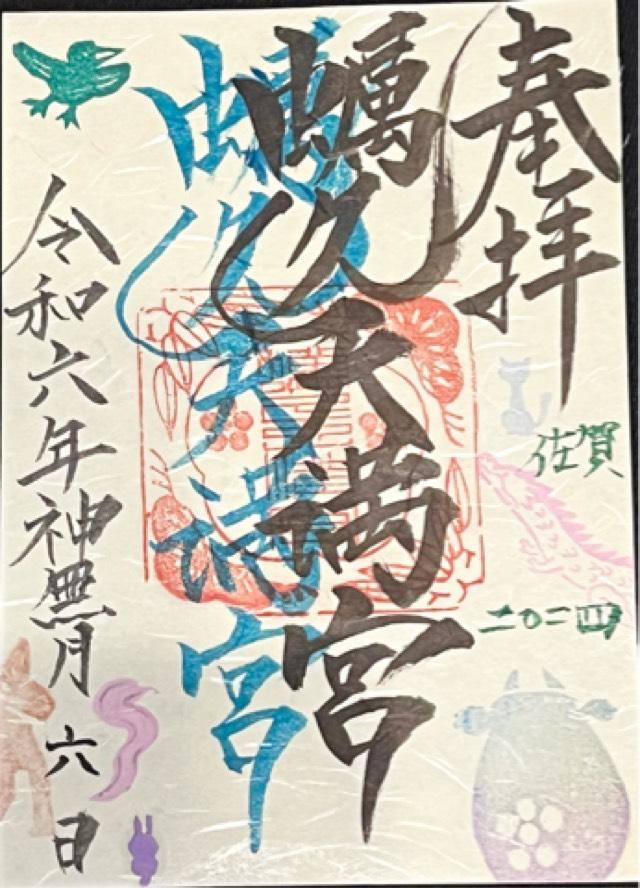

(みんきちさん)

33

御朱印日:2024年10月6日 00:00 33

御朱印日:2024年10月6日 00:00

|

|

|

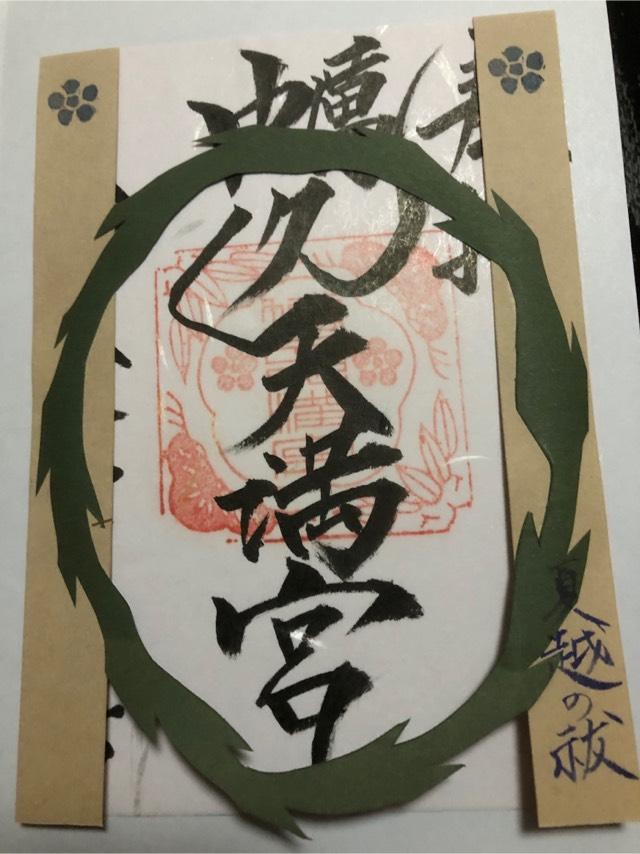

(みんきちさん)

17

御朱印日:2024年10月6日 00:00 17

御朱印日:2024年10月6日 00:00

|

|

|

(ようさん)

18

御朱印日:2024年7月23日 18:14 18

御朱印日:2024年7月23日 18:14

|

|

|

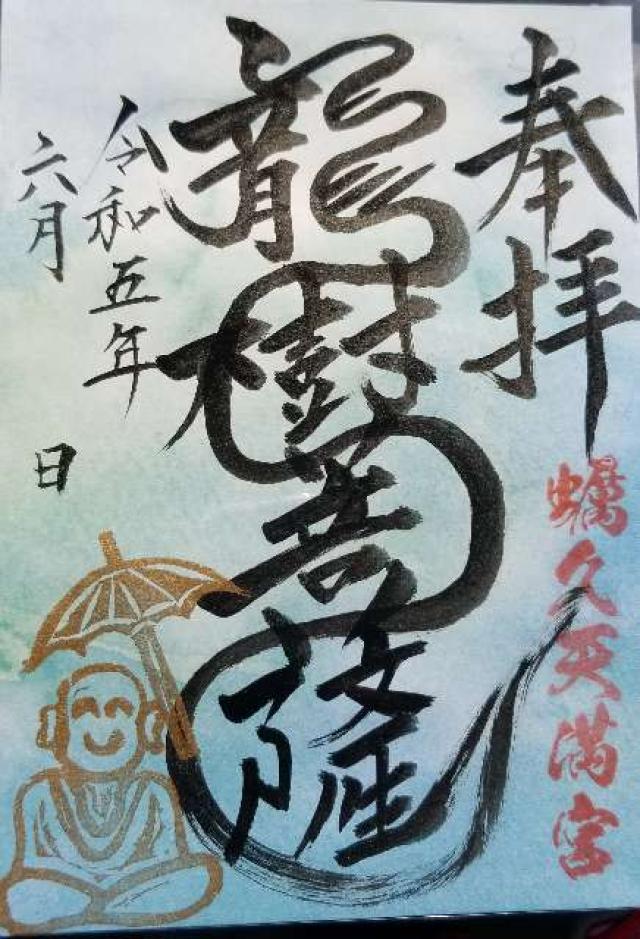

(ケンケンさん)

36

御朱印日:2023年6月17日 00:00 36

御朱印日:2023年6月17日 00:00

|

|

|

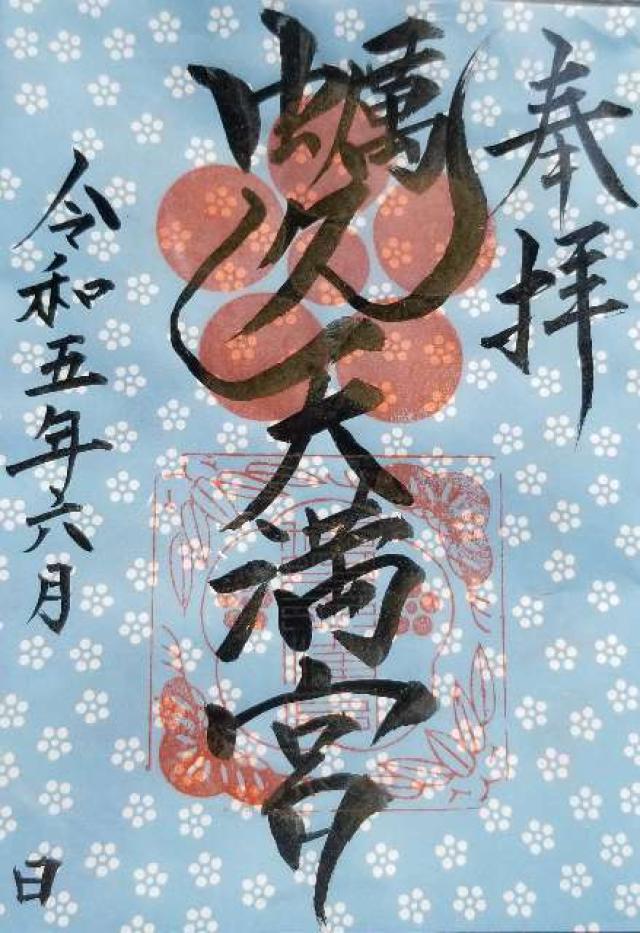

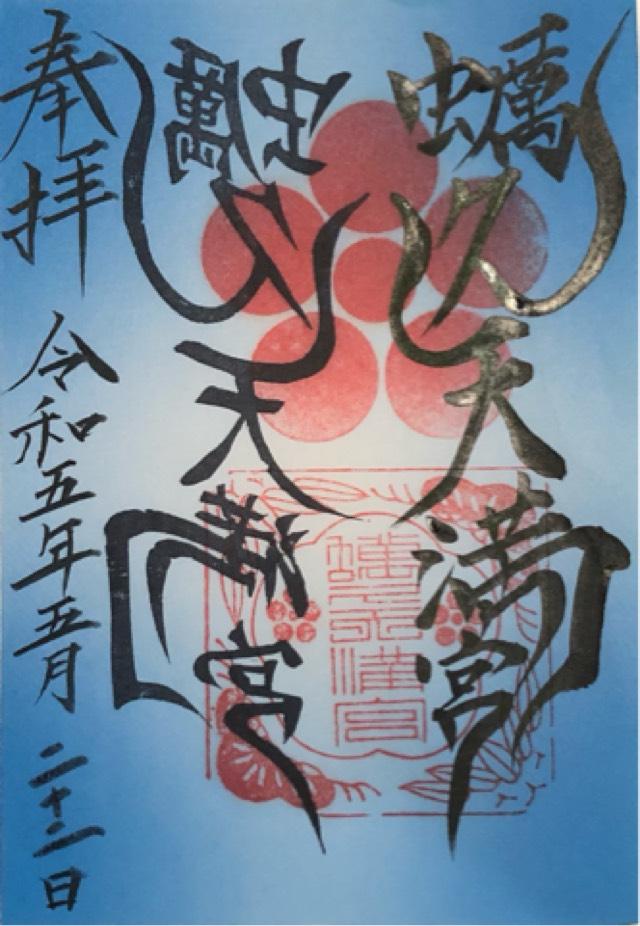

(ケンケンさん)

25

御朱印日:2023年6月17日 00:00 25

御朱印日:2023年6月17日 00:00

|

|

|

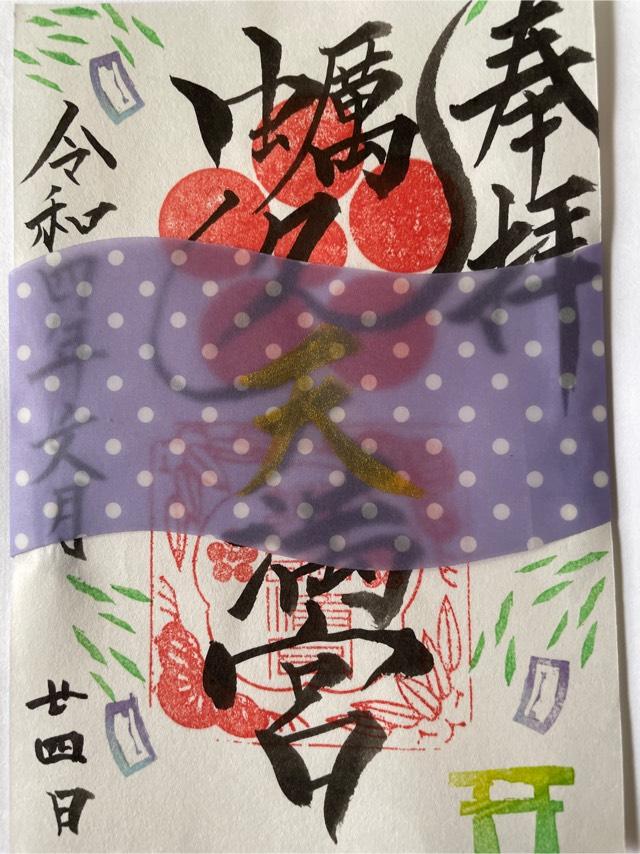

(きっちゃんさん)

26

御朱印日:2023年5月22日 17:57 26

御朱印日:2023年5月22日 17:57

|

|

|

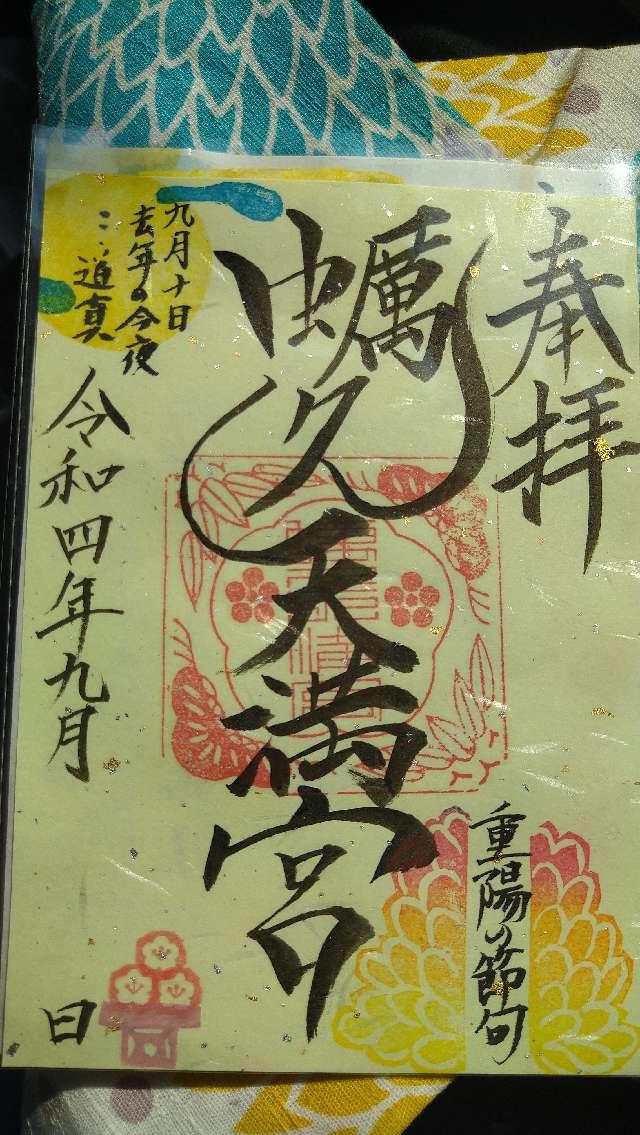

(jinさん)

40

御朱印日:2022年9月11日 10:42 40

御朱印日:2022年9月11日 10:42

|

|

|

(けんちまさん)

28

御朱印日:2022年7月24日 10:50 28

御朱印日:2022年7月24日 10:50

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久1448 |

| 五畿八道 令制国 |

西海道 肥前 |

| アクセス | JR長崎本線佐賀 徒歩43分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0952-40-7172 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.saga-otakara.jp/search/detail.php?id=2599 |

| 御祭神 | 菅原道真公 |

| 創建・建立 | 天喜2年(1054年)、文化14年(1817年) |

| 旧社格 | |

| 由来 | 後冷泉天皇の天喜2年(1054)太宰府天満宮から御分霊を勧請し、奉祀して文教の祖神、誠の神として氏子発展の産土神として村民の崇敬を集め今日に至っている。 なお天満宮は太宰府天満宮、水田天満宮と共に鎮西三大天満宮といわれていたが、元亀元年(1570)大友の乱で焼失してしまい、元亀4年(1574)に龍造寺隆信が社殿を造営し龍造寺代々の信仰があつく、また鍋島氏となってからも初代勝茂、二代光茂、三代綱茂などの信仰が深く、神殿、拝殿、付属建物も造営された。 天喜2年本社創建にあたっては、菅家の子孫中願寺、岩松両氏が社職に任ぜられた。当時は17ヶ所の末社を有し、神領は二百余町に及び、権勢は地方に冠たるものがあった。 そして同社に祀った神像は水鑑の一軸で、道真公生存中池水に影を映して自ら写したものであった。なお本社は明治4年村社に列せられ、明治中頃までは春秋2回の祭典(3月25日、11月25日)には門前、東西に休憩所を設け、一の鳥居までは両側に売店や見世物小屋が並び、参詣人織るように多く盛況であったという。 出典:鍋島町史p.153〜154 |

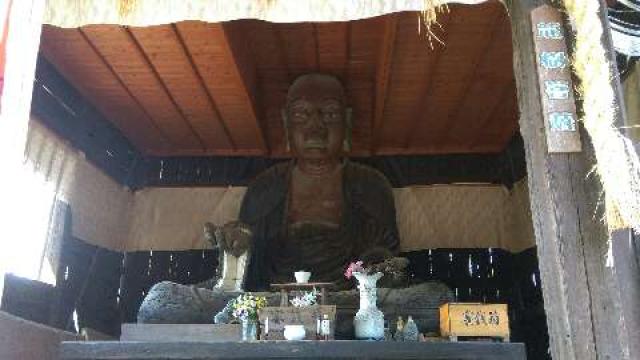

| 神社・お寺情報 | 蛎久天満宮は、天喜2年(1054年)大宰府天満宮からの勧請の後、中世には龍造寺氏、近世には、鍋島氏の庇護を受けてきたという長い歴史をもちます。境内正面には石橋、石鳥居、神門が建ち、これをくぐると拝殿・幣殿、後方に本殿が建って、本殿左には龍樹菩薩堂があります。本殿は、3間社流造、銅板葺で、正面の庇を壁や建具で仕切って前室としています。周囲には縁があり高欄が付いていますが、左側面の板扉の前にはなく、ここからの出入りを考えた造りです。随所に19世紀の建物らしい特徴があって、高欄の金物にみえる文化14年(1817年)の銘が、この建物の建立年代を示すものと考えられます。拝殿は、桁行3間、梁間3間、入母屋造、正面軒唐破風付で、後方には桁行2間、梁間1間、両下造、銅板葺の幣殿が繋がります。龍樹菩薩堂は、桁行3間、梁間3間、宝形造、桟瓦葺、正面1間向拝付で、石垣を積んで基壇の上に建っています。大きな木像龍樹菩薩座像を安置する堂が神社に残されているのは貴重です。神門は、一間一戸、四脚門、銅板葺です。石鳥居や石橋もあって、神社を構成する歴史的建造物がよく残っている点が貴重です。拝殿前には、砂を円錐形に盛り上げた1対の盛砂(立砂、砂盛)があって、伝統のかたちが今に伝えられています。全体に、江戸時代の神社境内の姿をよく伝える重要な歴史的景観となっています。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】5番ピンのヨシマル 【 最終 更新日時】2018/09/01 08:22:25 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース