3.7

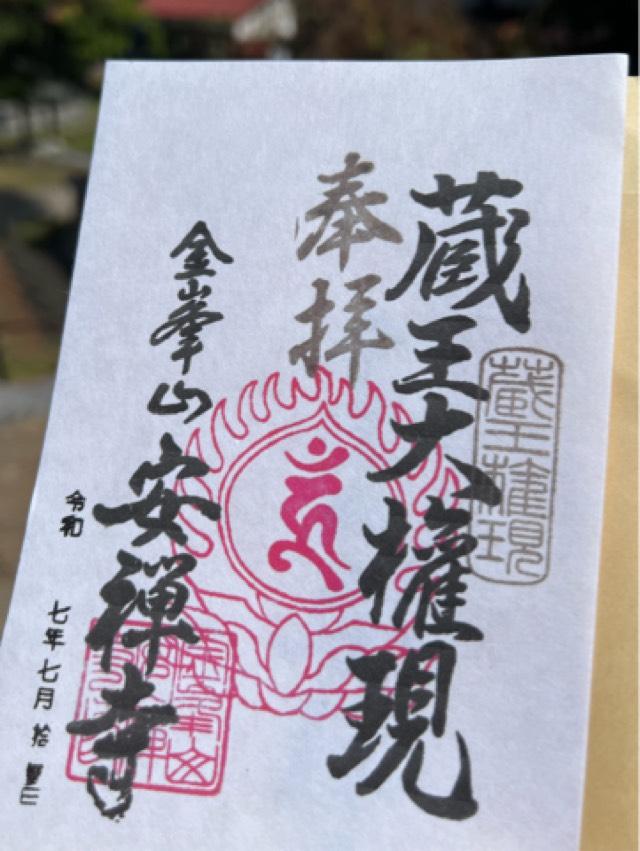

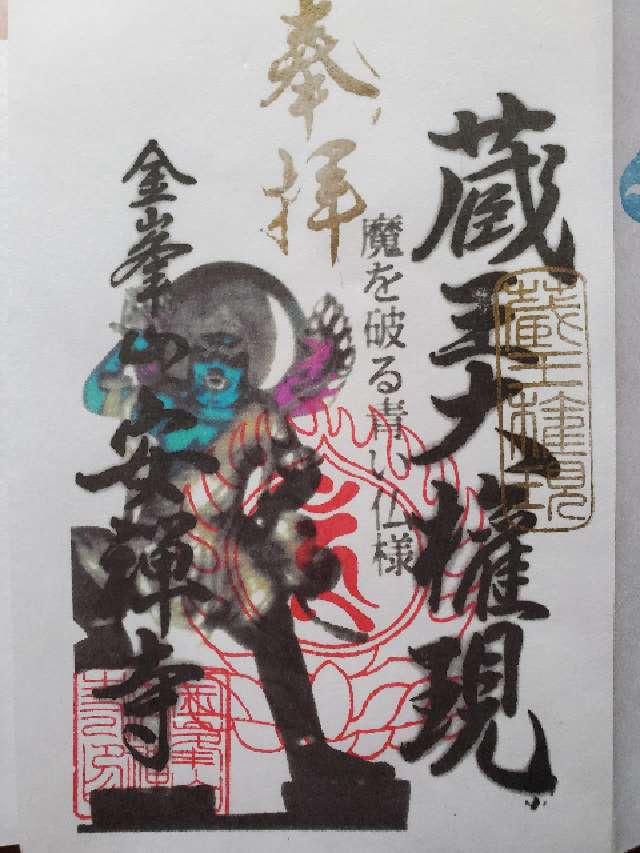

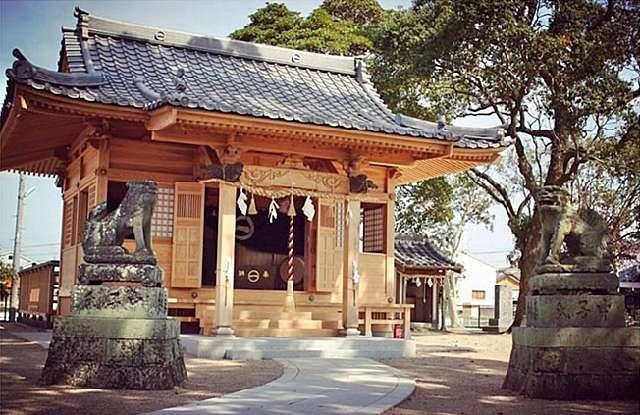

金峰山 安禅寺

(きんぷさん あんぜんじ)

新潟県長岡市西蔵王3-2-16

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(かねさんさん)

4

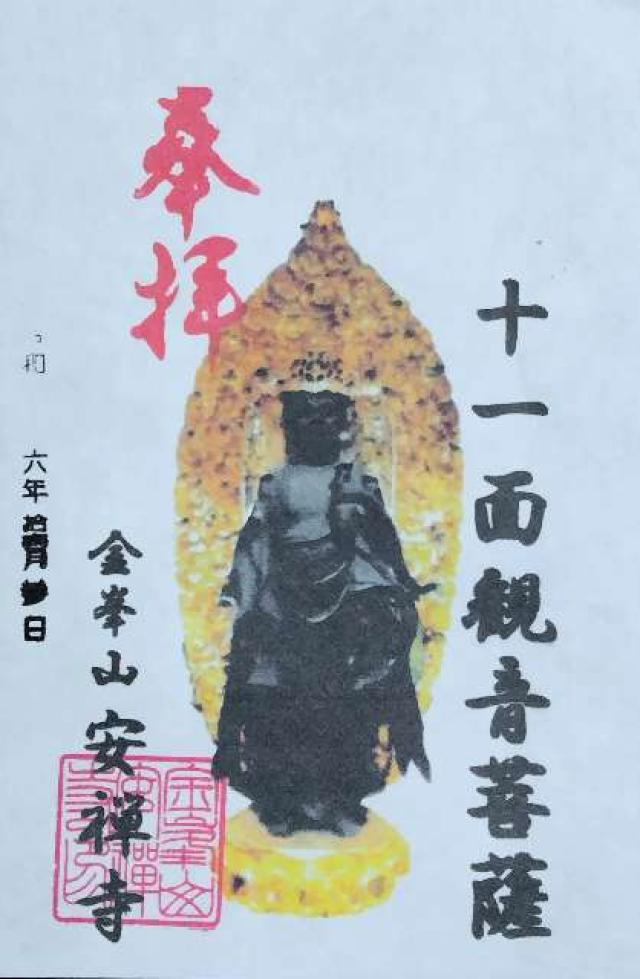

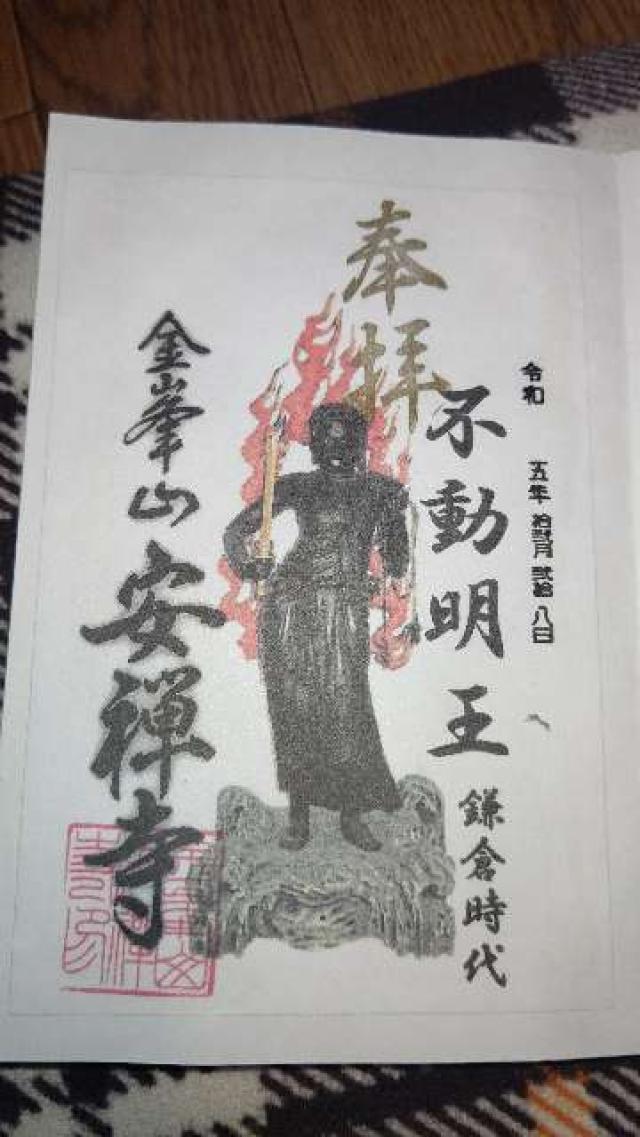

御朱印日:2025年7月13日 00:00

|

|

|

(yocchikunさん)

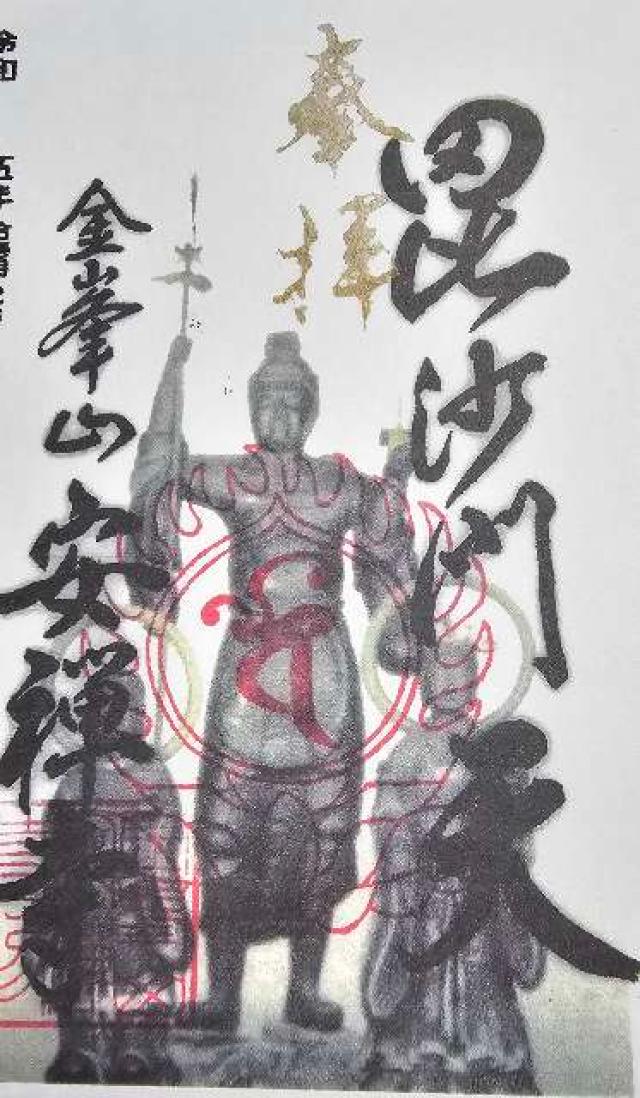

52

御朱印日:2024年11月3日 00:00

|

|

|

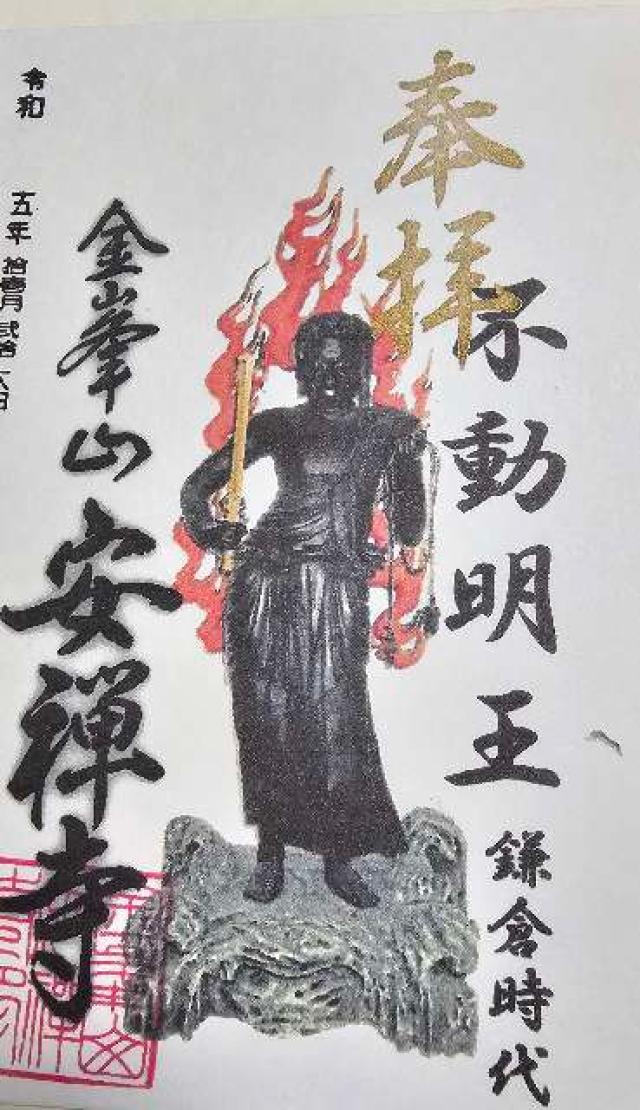

(yocchikunさん)

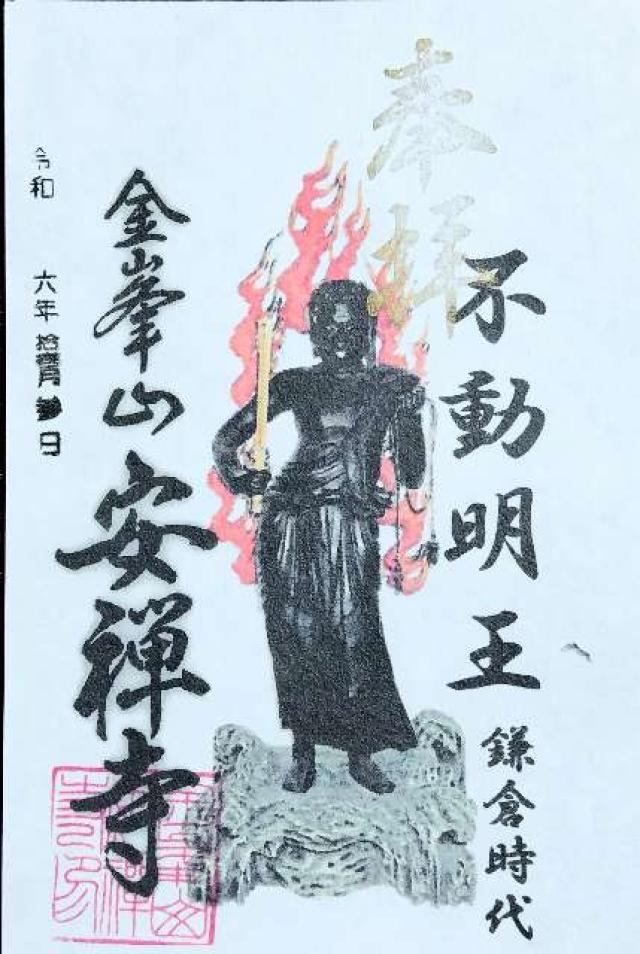

43

御朱印日:2024年11月3日 00:00

|

|

|

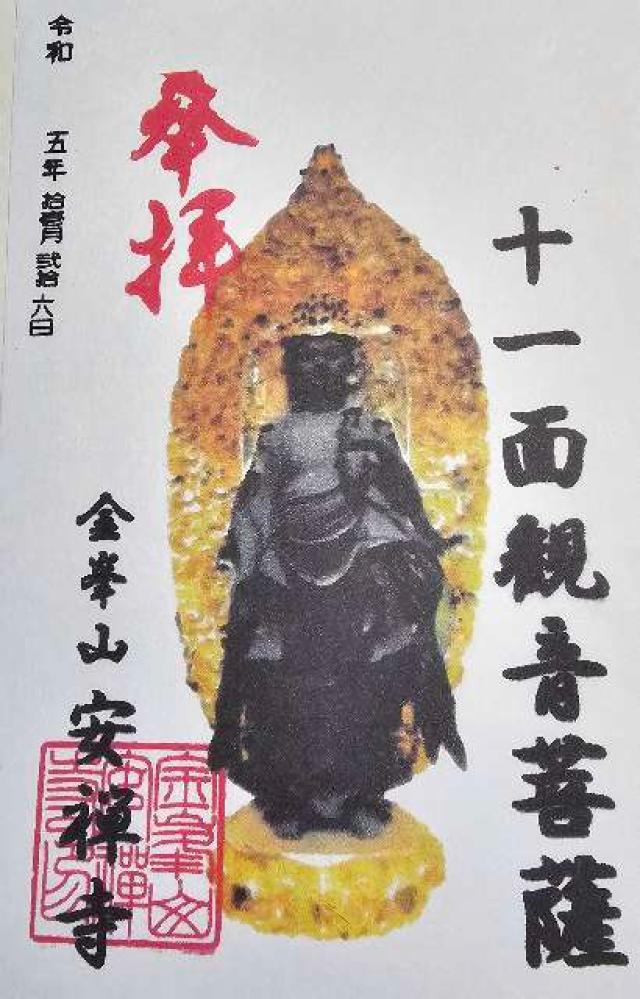

(うなぎパイさん)

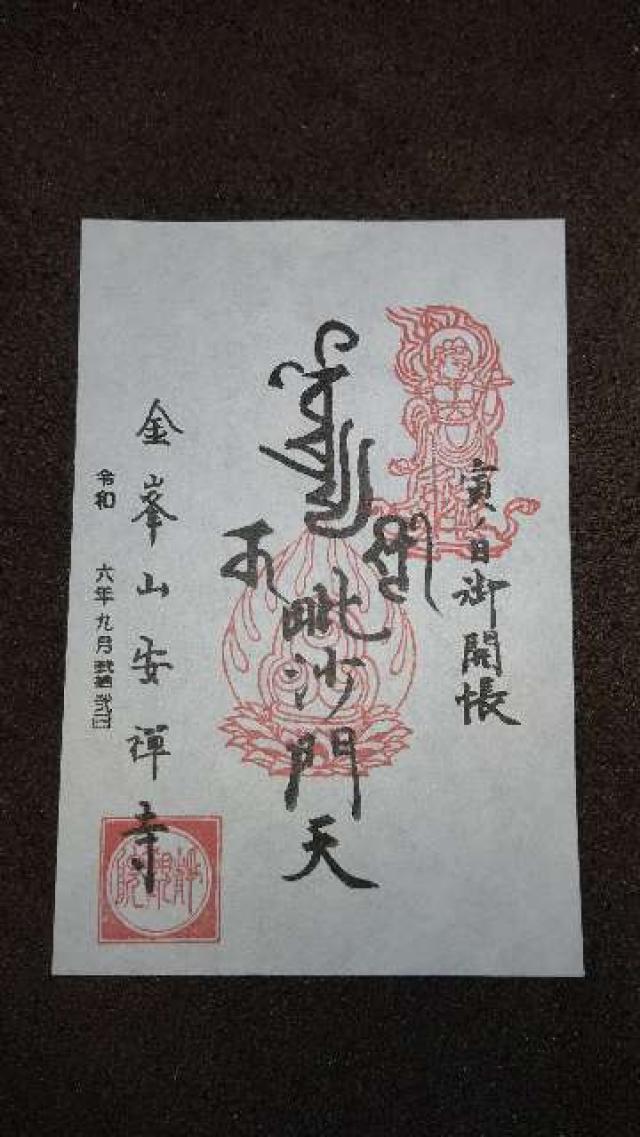

10

御朱印日:2024年9月22日 00:00

|

|

|

(ロシツキーさん)

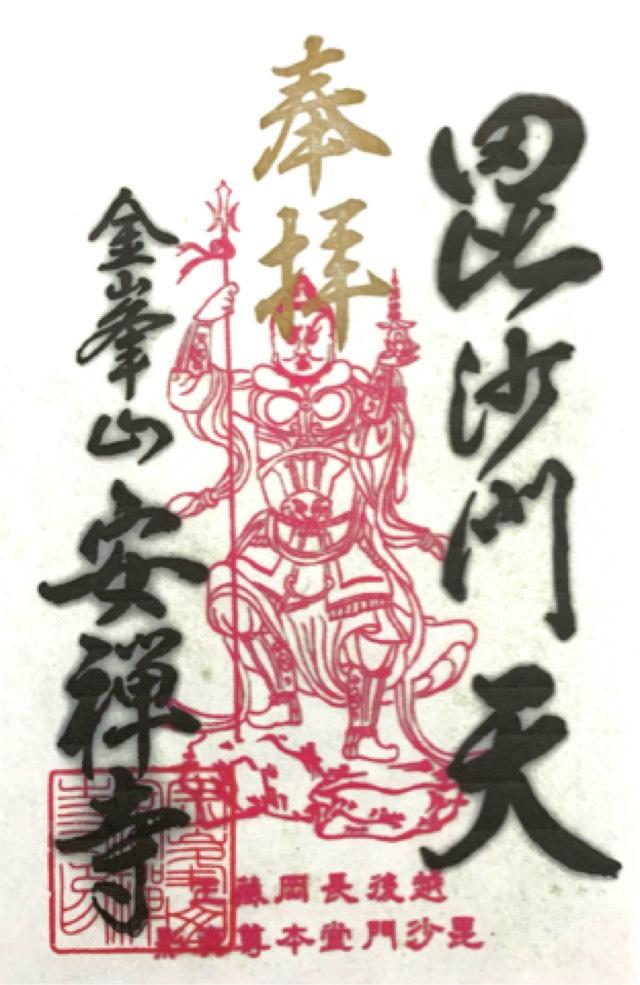

16

御朱印日:2024年5月3日 00:54

|

|

|

(うなぎパイさん)

14

御朱印日:2023年12月28日 00:00

|

|

|

(サンシャイン53さん)

19

御朱印日:2023年11月26日 00:00

|

|

|

(サンシャイン53さん)

26

御朱印日:2023年11月26日 00:00

|

|

|

(サンシャイン53さん)

23

御朱印日:2023年11月26日 00:00

|

|

|

(ヨッシーさん)

39

御朱印日:2022年8月23日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(かぼちゃんさん)

おすすめ度:

1

1

58

参拝日:2017年8月21日 00:00

|

|

|

(優雅さん)

おすすめ度:

★★★

1

1

109

参拝日:2015年8月22日 12:12

|

|

|

(うなぎパイさん)

おすすめ度:

0

0

9

参拝日:2024年9月22日 00:00

|

|

|

(ロシツキーさん)

おすすめ度:

0

0

14

参拝日:2024年5月3日 00:54

|

|

|

(うなぎパイさん)

おすすめ度:

0

0

9

参拝日:2024年4月20日 00:00

|

|

|

(ともさん)

おすすめ度:

0

0

6

参拝日:2023年12月28日 00:00

|

|

|

(サンシャイン53さん)

おすすめ度:

0

0

14

参拝日:2023年11月26日 00:00

|

|

|

(忍さん)

おすすめ度:

0

0

91

参拝日:2022年11月3日 09:30

|

|

|

(ヨッシーさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

43

参拝日:2022年8月23日 12:18

|

|

|

(なまさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

50

参拝日:2022年1月9日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

新潟県長岡市西蔵王3-2-16 |

五畿八道

令制国 |

北陸道 越後 |

| アクセス |

JR信越本線北長岡 徒歩14分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0258-32-7664 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御本尊 |

多聞天王(たもんてんのう) |

| 宗派 |

天台宗 |

| 創建・建立 |

和銅元年(708年) |

| 由来 |

【頒布-小冊子】― 千三百年の祈り ―

蔵王と安禅寺の歴史

蔵王権現は、奈良時代修験道(シュゲンドウ)の開祖 役行者(エンノギョウジャ) が大和国の金峯山(キンプセン)で呪力(ジュリキ)を感得して祭ったといわれる山岳神である。

蔵王権現は大和国の金峯山から古志郡高波庄楡原(タカナミノショウニレハラ)の地(栃尾市 *2006年1月長岡市に合併)に迎えられ、さらに所をかえ、信濃川のほとりに鎮座したと伝えられるが、その年代は明らかでない。

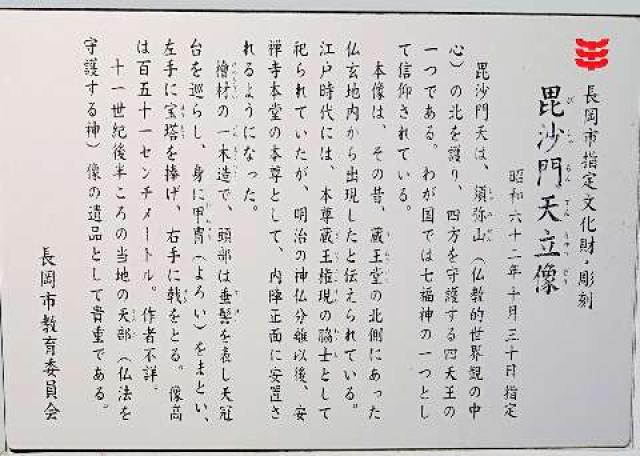

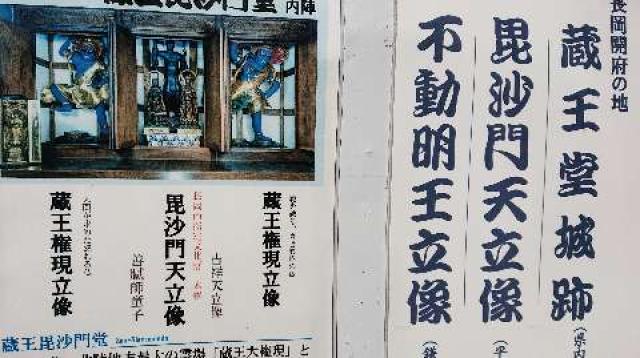

なお、現在、安禅寺の本尊とされている毘沙門天立像(ビシャモンテンリュウゾウ)(長岡市指定文化財)は、平安時代末期(11世紀後半ころ)の作とされ、本寺創始の古さが窺われる。

蔵王権現は信濃川の河畔に祭られてから、船運や漁業・農業の守護神として崇拝され、やがて地域全体の鎮守の神として信仰された。

古くは、蔵王権現を祭る社殿と祭りを司った寺院とは一体のものとされ、あわせて蔵王堂とよばれ、越後で有数の霊験(レイゲン)所として知られるようになった。

南北朝の時代の初め蔵王堂の地は水陸交通の要衝として南北両勢力がこの地をめぐって争った。

そのころ、正平8年(1353)7月には諸国をめぐる修行僧が蔵王堂を訪れて経文を納めた。

それに対し、蔵王堂は受取状(福島県西会津町福寺蔵)を与えた。

これは当時、一国一か所の霊場をめぐって経典を奉納し、天下泰平を祈る六部聖(リクブヒジリ)の僧が全国行脚(アンギャ)を盛んに行った一例で、蔵王堂は越後の代表的霊験所であったことを裏づけるものである。

南北朝時代の中ごろから室町時代には越後を治める守護大名の代官(守護代)長尾氏が蔵王堂の地に築城して、中越の地を支配する拠点とした。

蔵王には蔵王堂の門前町が形成されていたが、これによって城下町として発展することになった。

蔵王権現の威徳はさらにひろまり、戦国時代には越後の武将が神仏に戦争の正義を誓い勝利を願った起請文(キショウモン)に、弥彦大明神などと共に蔵王大権現の名を記した。

慶長3年(1598)から越後を支配した堀秀治(ヒデハル)は蔵王堂城に弟親良(チカヨシ)を配し、同11年(1606)には堀直竒(ナオヨリ)がここに住んだ。

直竒は蔵王堂城下が信濃川氾濫の被害を受けるため、城南の長岡に築城して、長岡発展の基礎を築いた。

廃城となった蔵王堂城の跡地は安禅寺の境内地とされ、そこに蔵王権現の社殿(蔵王権現之宮)が構えられた。

元和4年(1618)から牧野氏の長岡藩政時代を迎えると、蔵王権現は藩主牧野氏をはじめ家中の者と長岡町民を氏子とした。

また以前から氏子は古志郡58か村、三島郡3か村、合計61か村に広がっていた。

蔵王権現は長岡や古志、三島両郡の総鎮守として崇敬され、毎年6月15日に行われる大祭には、長岡町18か町から1町1台ずつの屋台が参加した。

藩の献じた祭馬や屋台は警固の藩士に守られて城内と町中をねり歩き、長岡で最大の祭礼行事となった。

蔵王権現社を管掌する安禅寺は中世以来の真言宗系統で神仏習合の両部神道(リョウブシントウ)から、慶長19年(1614)には幕府の命令で天台宗に改められ、寛永2年(1625)、江戸上野に天台宗の東叡山(トウエイザン)寛永寺が創建されるとその末寺とされ、東叡山末金峰山静観院安禅寺と称した。

寺領として幕府から与えられた朱印地300石を持ち、領域は蔵王、寺宝、摂対屋、堀金、雨池、中島の6か村に及んだ。

また、同時には仏事を務める寺中3か寺と社役を務める社家3人が所属していた。

安禅寺の別当は最初寛永寺の塔頭(タッチュウ)(わき寺)の僧侶が兼務したが、宝永7年(1710)には寛永寺門主(住持)の輪王寺宮(リンノウジノミヤ)が兼ねることとなり、実務は地元の有力者の中から選任された目代(モクダイ)(通称、蔵王代官)が江戸の東叡山役所の裁可を得て執行した。

安政2年(1855)8月、江戸浅草の浅草寺別当代の亮貫が、初めて安禅寺別当として着任し、幕末維新の激動期に献身的な活躍をした。

慶応4年(1868)5月北越戊辰戦中に安禅寺の一部は西軍(新政府軍)に焼かれた。

これに先立つ同年3月、新政府は神仏判然令を発し、神名に権現などの仏号を用いる事を禁じ、神社に仕える社僧や別当の還俗(ゲンゾク)(僧籍離脱)を命じた。

亮貫は脇野町民政局や水原の越後府本庁へ、蔵王権現は元来大和吉野山の金峰神社を招いた神社であると申し立てるなど、諸方面に陳情し奔走した。

その結果、明治4年(1871)2月に蔵王権現は、柏崎県によって神祇と確定され、翌年4月には金峯神社の社号が与えられた。

亮貫は還俗して同神社の神職となり、三芳野千春(チハル)と改名した。

蔵王権現社は廃絶の危機を脱したが別当安禅寺は廃された。

神社の公認にあきたりない三芳野千春は明治15年(1882)7月、神官の職を辞し、再び髪を落として比叡山に登って修業し、法号を千春(センシュン)と称し、翌年3月には蔵王に帰り、信徒と共に安禅寺復興運動を始めた。

復興の願書を新潟県令や中央の内務卿に再三提出し、ついに明治18年(1885)12月、県令から、翌年1月には内務省から寺院復興と安禅寺の寺号を許された。

千春の尽力によって安禅寺は天台宗の寺院として復興され、寺に伝わる諸仏や多くの貴重な古文書類も散いつをまぬがれた。

こうして千春は安禅寺中興の開基と仰がれ、住民の尊敬を集めることとなった。

安禅寺の法燈は、三芳野千春の後、同姓を称した亮恭、徳順、亮順、亮圓師によって継承されたが現在は各氏の多大なる尽力に対し、御冥福を祈るばかりとなった。

長岡開府の地 蔵王堂城史跡をまもる会 |

| 神社・お寺情報 |

地元有志「蔵王堂城史跡をまもる会」で整備、保存されている。 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】優雅

【

最終

更新日時】2021/03/17 18:05:10

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 4

御朱印日:2025年7月13日 00:00

4

御朱印日:2025年7月13日 00:00

52

御朱印日:2024年11月3日 00:00

52

御朱印日:2024年11月3日 00:00

43

御朱印日:2024年11月3日 00:00

43

御朱印日:2024年11月3日 00:00

10

御朱印日:2024年9月22日 00:00

10

御朱印日:2024年9月22日 00:00

16

御朱印日:2024年5月3日 00:54

16

御朱印日:2024年5月3日 00:54

14

御朱印日:2023年12月28日 00:00

14

御朱印日:2023年12月28日 00:00

19

御朱印日:2023年11月26日 00:00

19

御朱印日:2023年11月26日 00:00

26

御朱印日:2023年11月26日 00:00

26

御朱印日:2023年11月26日 00:00

23

御朱印日:2023年11月26日 00:00

23

御朱印日:2023年11月26日 00:00

39

御朱印日:2022年8月23日 00:00

39

御朱印日:2022年8月23日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース