2.8

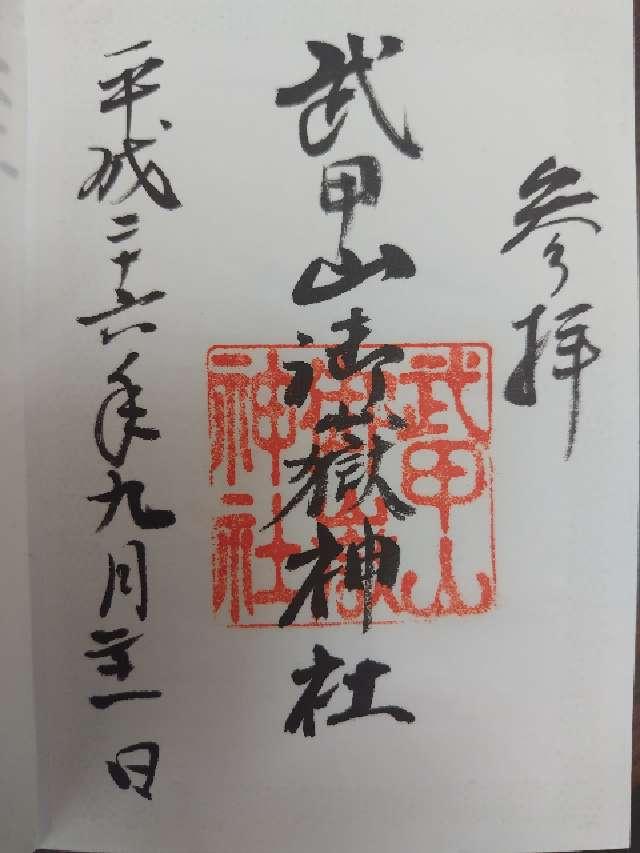

武甲山御嶽神社里宮

(ぶこうさんおんたけじんじゃさとみや)

埼玉県横瀬町横瀬880-2

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(神追人さん)

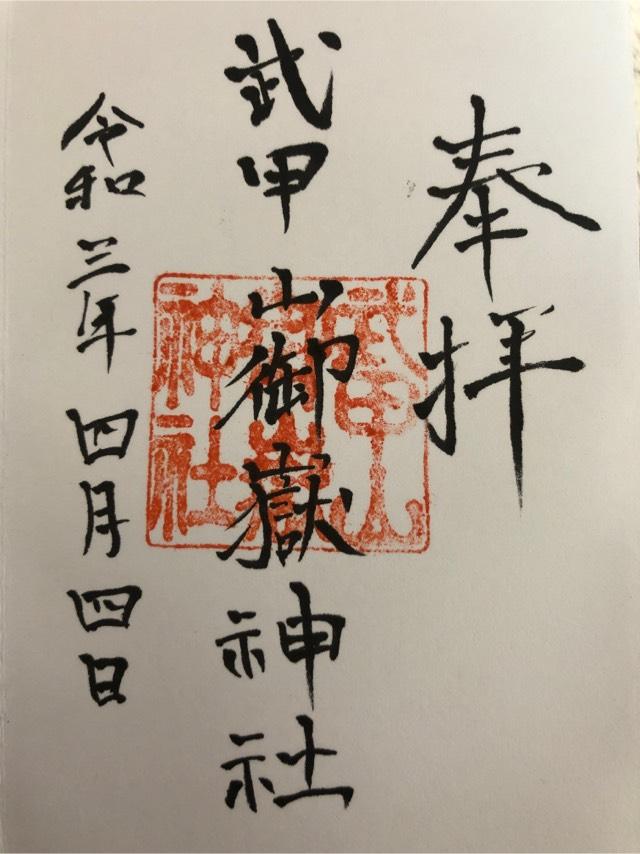

92

御朱印日:2021年4月4日 22:28

|

|

|

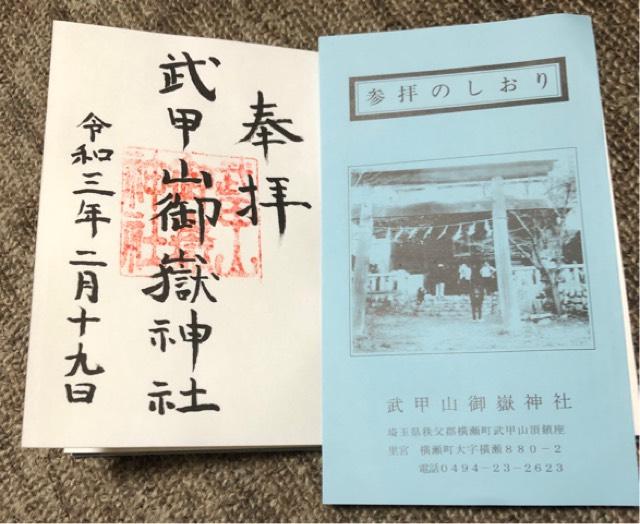

(マリーさん)

68

御朱印日:2021年2月19日 00:00

|

|

|

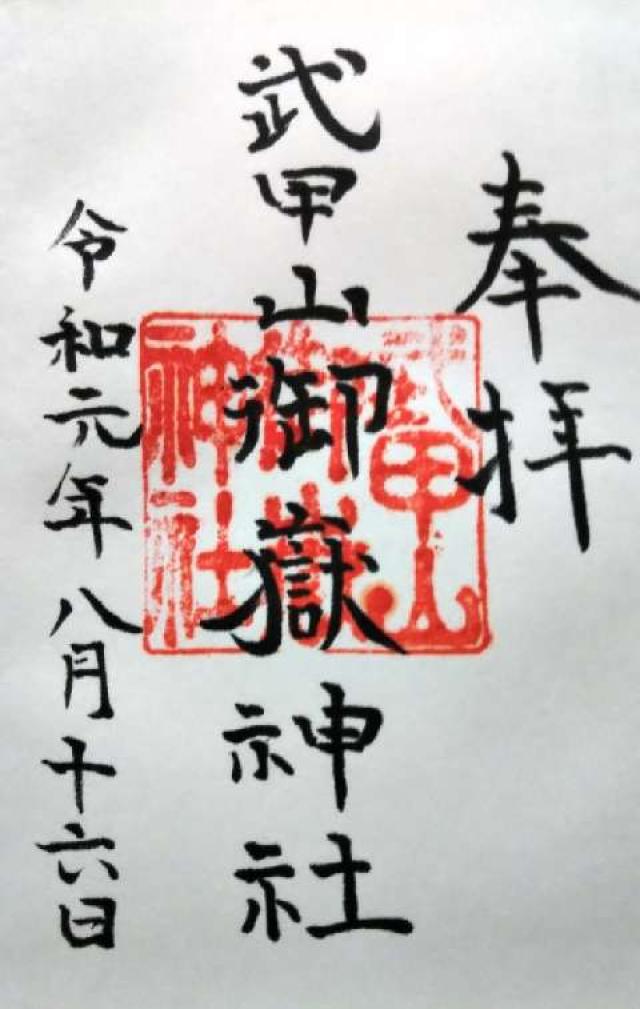

(御坂美琴推しさん)

57

御朱印日:2019年8月16日 20:15

|

|

|

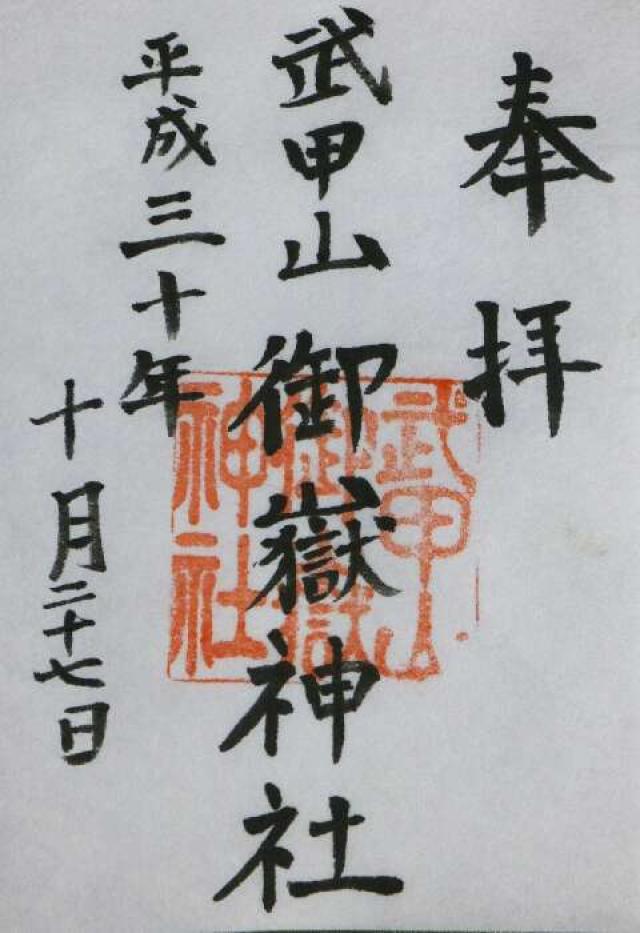

(tomoさん)

54

御朱印日:2018年10月27日 00:00

|

|

|

(優雅さん)

3

御朱印日:2014年9月21日 13:57

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(優雅さん)

おすすめ度:

★★★

2

2

170

参拝日:2014年9月21日 13:57

|

|

|

(®️さん)

おすすめ度:

0

0

44

参拝日:2024年12月1日 21:46

|

|

|

(たーこさん)

おすすめ度:

0

0

77

参拝日:2022年5月10日 00:00

|

|

|

(thonglor17さん)

おすすめ度:

★★★

0

0

65

参拝日:2021年11月3日 10:00

|

|

|

(飛成さん)

おすすめ度:

0

0

117

参拝日:2021年8月1日 16:45

|

|

|

(神追人さん)

おすすめ度:

★★★

0

0

180

参拝日:2021年4月4日 19:26

|

|

|

(マリーさん)

おすすめ度:

0

0

1

参拝日:2021年2月19日 00:00

|

|

|

(みーちゃんさん)

おすすめ度:

0

0

129

参拝日:2020年10月25日 15:50

|

|

|

(まっきーさん)

おすすめ度:

★★

0

0

116

参拝日:2020年7月19日 14:30

|

|

|

(御坂美琴推しさん)

おすすめ度:

★★★

0

0

116

参拝日:2019年8月16日 08:15

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県横瀬町横瀬880-2 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武秩父線横瀬 徒歩19分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0494-23-2623 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

御祭神:日本武尊(倭健命)

相殿神:男大迹尊(継体天皇)

武金日尊(安閑天皇)

少彦名命

大山祇命 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

村社 |

| 由来 |

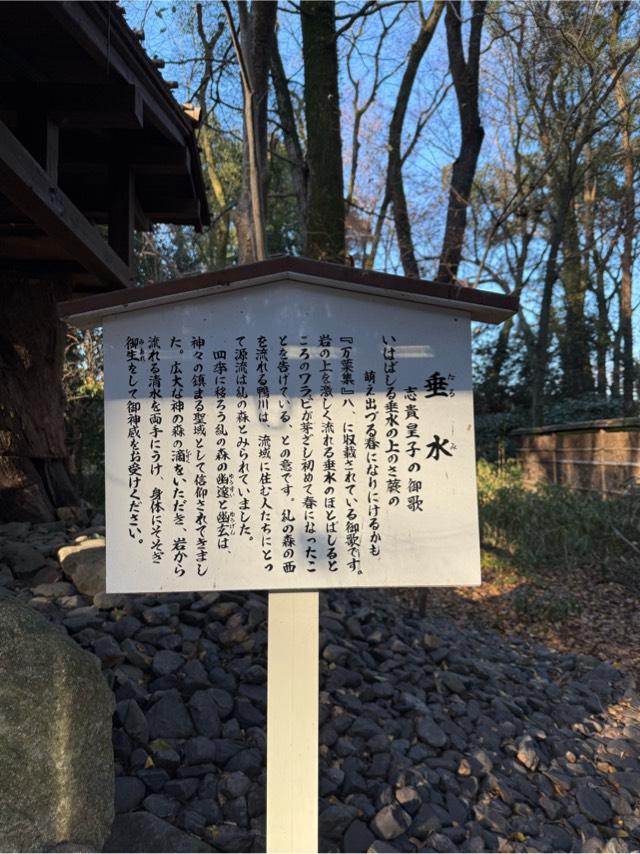

埼玉県の秩父盆地を見下ろす兜型の山、武甲山山頂に鎮座する古社です。社伝によれば、景行天皇の皇子・日本武尊が東征したおり、山頂に武具を埋めて関東鎮護としたことが開創とされています。欽明天皇の御代に日本武尊を主神とし、男大述尊、広国押武金日天皇を合わせ祀りました。戦国時代に兵火に遭い焼失しましたが、秩父を支配した小田原北条氏によって再建されました。

現在では、社殿を風雨から守る覆いで囲われ、門の前には日本武尊にちなむ山犬型の狛犬が控えています。また、一説によると秩父神社は武甲山の遥拝所だったとも言われ、秩父夜祭では武甲山の大滝を竜に見立てて礼拝するとも、秩父神社の女神と武甲山の男神が年に一度の逢引をするとも言われています。たぶん武甲山は秩父鎮護の象徴だったのでしょう。

境内掲示板

武甲山御嶽神社 御由緒

里宮 秩父郡横瀬町横瀬八八〇-二

◇武甲山頂に祀られる社、山麓の根古屋に里宮がある

当社は、第十二代景行天皇の御代(約千九百年の昔)皇子日本武尊がご東征の折、武甲山頂に武具を埋めて関東の鎮護となされたのを起源とする。第二十代安康天皇の御代に我が国の農業も進み、各所に義倉を置き凶作に備えるようになり、義倉を置いた国の高山には蔵王権現が勧請された。当社もその一社で、そのため武蔵の国号神社とも呼ばれる。更に第三十四代欽明天皇の御代に日本武尊・男大迹尊・武金日尊を配祀する。のち第六十一代朱雀天皇の天慶七年(九四四)に関東地方に大流行した悪疫に対し、時の郡司は医薬の神、少彦名命を当社に配祀して祈願、下って文治五年(一一八九)源頼朝公は当社に武運を祈願し、その功験あって建久二年(一一九二)に社領を寄進、また畠山重忠公も当社を厚く信仰して宗忠銘の太刀を奉納する。

永禄十二年(一五六九)には甲斐武田の軍勢が乱入して当社を焼いたが、この時北条氏邦公は当社に祈願して武田勢を追い払い、報賽として当社に國光銘の太刀と社領永三貫目の地を寄進し、天正二年(一五七四)には社殿を再建して大山祇命を配祀する。また大坂夏の陣には徳川家康公が当社に戦勝を祈って正宗銘の太刀を奉納する。

なお当社に伝わる神楽は、文禄五年(一五九六)、鉢形城主日下部丹波守が初めて神前に奉奏し、装束類を奉納したのに始まるという。

明治四年(一八七一)に村社となり、同四十年(一九〇七)には当時海抜一三三六メートルの武甲山山頂から山麓の根古屋に遷座して里宮を創建、頂上の社を奥宮とする。村社として村內二十社の無格社を合祀するためであった。

武甲山御嶽神社参拝のしおりより抜粋

一、里宮

武甲山御嶽神社の里宮は武甲山麓の根古屋三貫目の地にあります。

里宮とは山頂のお宮を里で参拝できるように設けられたお宮でご神殿と神楽殿と社務所とで構成されております。

ご神殿は間口三間、奥行四間の蔵作りの建物で、造営は享保年間(約二百七十年前)と思われます。

神楽殿は舞台が二間四面、楽屋が約二間半四面の建物で文政三年(一八二〇)に建築され、大正十五年(一九二六)に再建されました。

社務所は文政六年に守屋越前家の奥座敷として十二畳三部屋が増築され、神楽見物席として使用されました。現在も太々神楽講中の見物席として使われております。(この座敷の欄間の彫刻十三面と部屋の仕切りの杉板戸に書かれた二十四枚の杉戸絵は共に町指定の有形文化財)

一、里宮の御神楽(町指定無形民俗文化財)

武甲山御嶽神社の太々神楽は文禄五年(一五九六)に秩父の代官日下部丹波守が装束など寄進して始められたと伝えられ途中暫く中断しましたが、文政元年(一八一八)神楽講を勧進して復活したと言われます。

昔は山頂で奉納されましたが、文政以降は里宮の神楽殿で行われ、現在十四座が伝えられております。

一、秩父絹発祥の地 城谷沢の井 (県指定旧跡)

里宮の前を流れる城谷沢のほとりにある深さ四米の井戸で永禄年間(一五五八~七〇)根古屋城陣代の浅見伊賀守慶延が地元の産業として絹布の生産を奨励し、その染色に用いたと言われております。後にこの絹地が根古屋絹として全国に広まり、現在でも無地の裏地を根古屋と称します。その後、秩父地方生産の絹が総称して根古屋絹といわれ、秩父銘仙へと発展致しました。

一、その他里宮の近くには、根古屋城址、古御嶽城址、西善寺、コミネカエデ、根古屋の鐘乳洞等の史跡、天然記念物等が数多くあります。 |

| 神社・お寺情報 |

御利益:武運長久 関東鎮護 |

| 例祭日 |

10月1日

里宮の神楽(武甲山の山じまい) |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】優雅

【

最終

更新日時】2025/12/29 23:28:39

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 92

御朱印日:2021年4月4日 22:28

92

御朱印日:2021年4月4日 22:28

68

御朱印日:2021年2月19日 00:00

68

御朱印日:2021年2月19日 00:00

57

御朱印日:2019年8月16日 20:15

57

御朱印日:2019年8月16日 20:15

54

御朱印日:2018年10月27日 00:00

54

御朱印日:2018年10月27日 00:00

3

御朱印日:2014年9月21日 13:57

3

御朱印日:2014年9月21日 13:57

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース