みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

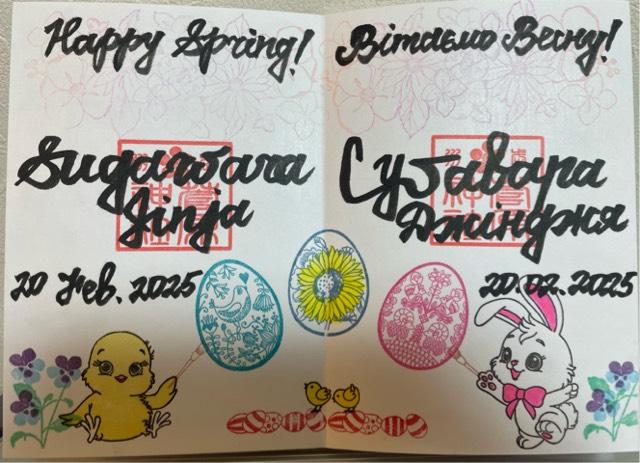

(ギャズさん)

7

御朱印日:2025年2月20日 00:00 7

御朱印日:2025年2月20日 00:00

|

|

|

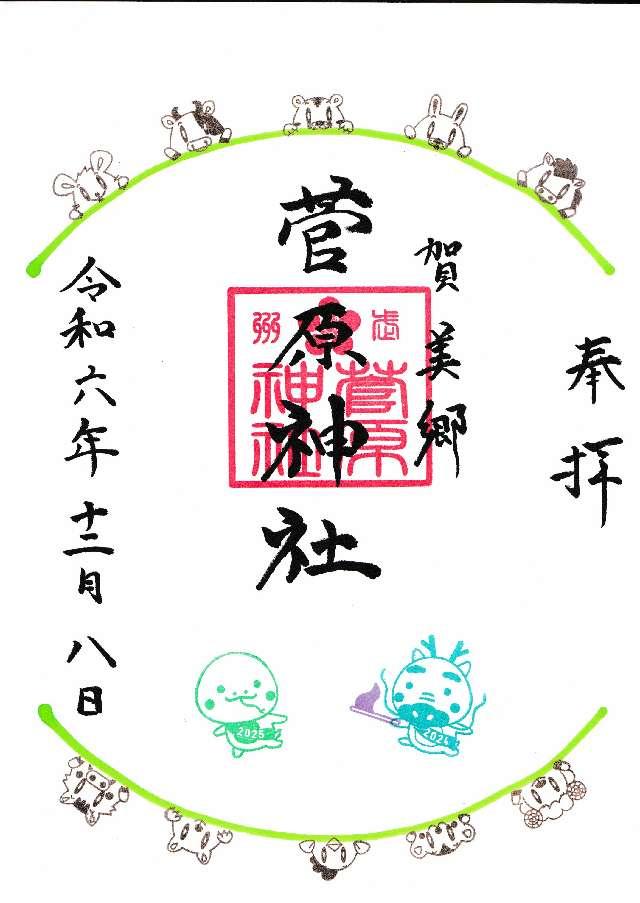

(たけちゃ~ん⚾さん)

4

御朱印日:2024年12月8日 00:00 4

御朱印日:2024年12月8日 00:00

|

|

|

(たけちゃ~ん⚾さん)

4

御朱印日:2024年12月8日 00:00 4

御朱印日:2024年12月8日 00:00

|

|

|

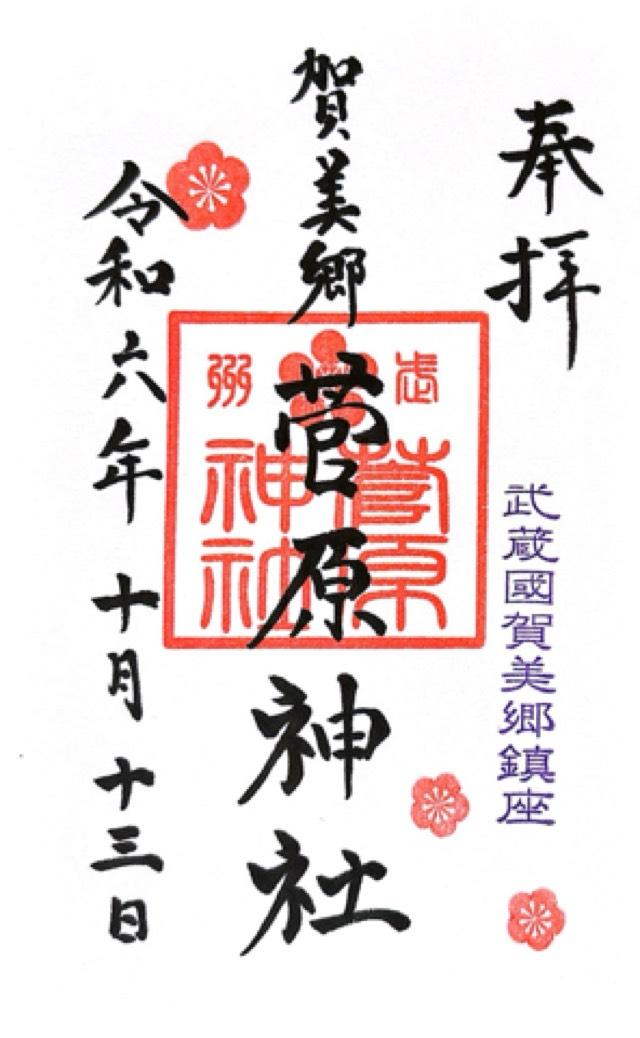

(ソーマさん)

8

御朱印日:2024年10月13日 17:03 8

御朱印日:2024年10月13日 17:03

|

|

|

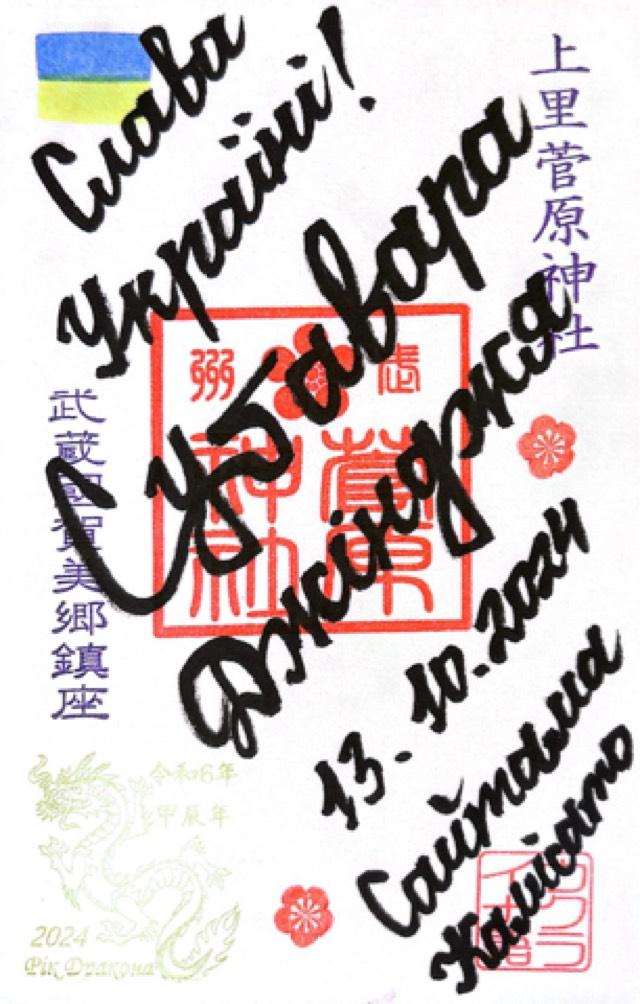

(ソーマさん)

7

御朱印日:2024年10月13日 17:02 7

御朱印日:2024年10月13日 17:02

|

|

|

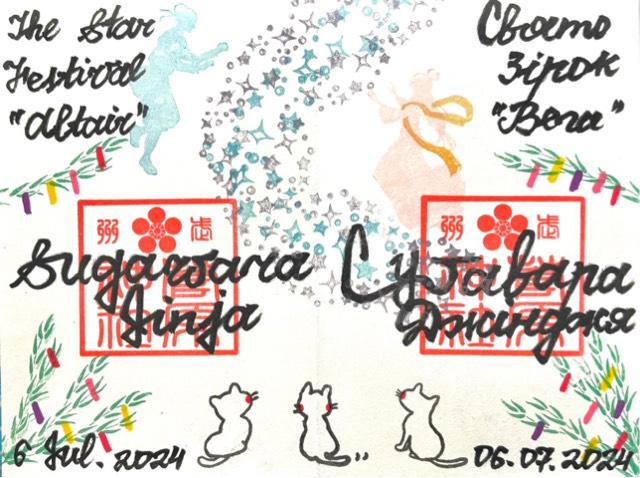

(忍さん)

13

御朱印日:2024年7月6日 15:15 13

御朱印日:2024年7月6日 15:15

|

|

|

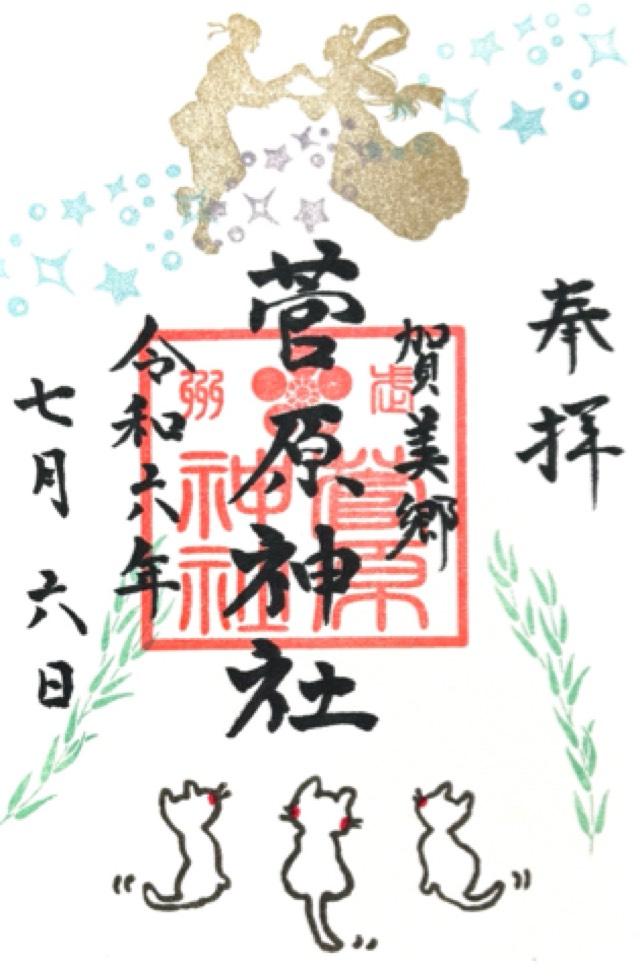

(忍さん)

12

御朱印日:2024年7月6日 15:15 12

御朱印日:2024年7月6日 15:15

|

|

|

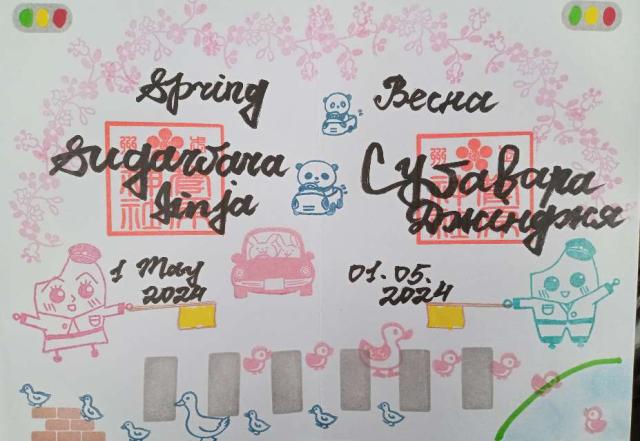

(あすべすさん)

46

御朱印日:2024年5月1日 13:00 46

御朱印日:2024年5月1日 13:00

|

|

|

(HIMEKOさん)

18

御朱印日:2024年3月4日 00:00 18

御朱印日:2024年3月4日 00:00

|

|

|

(HIMEKOさん)

19

御朱印日:2024年3月4日 00:00 19

御朱印日:2024年3月4日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

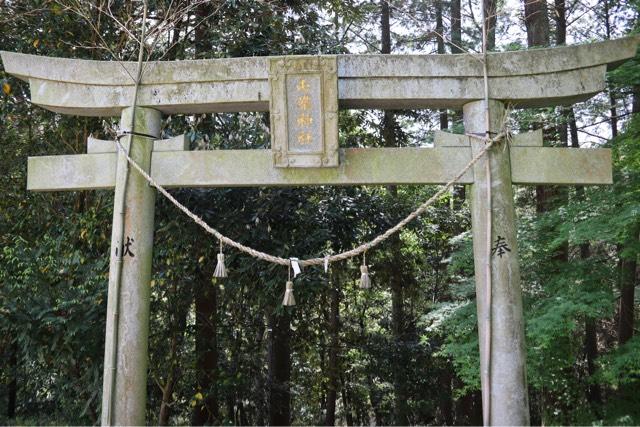

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

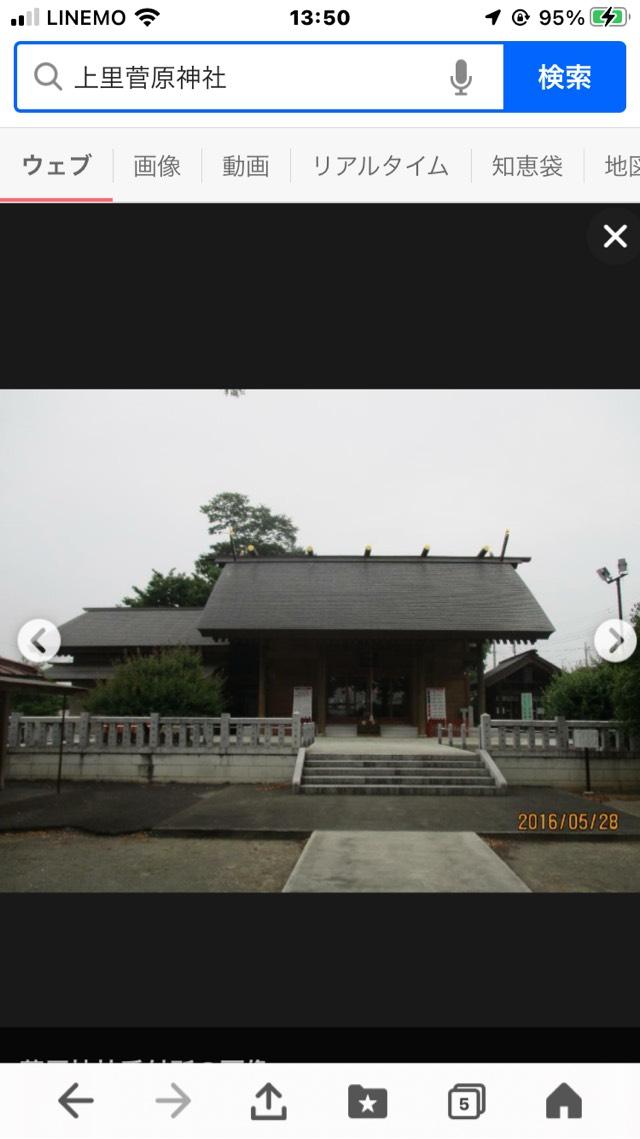

| 住所 | 埼玉県児玉郡上里町帯刀235番地 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | JR高崎線神保原 徒歩31分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0495-33-6697 |

| FAX番号 | 0495-71-9365 |

| 公式サイトURL | http://tenjin.main.jp/ |

| 御祭神 | 菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

武夷鳥神(たけひなとりのかみ) 火雷神(ほのいかづちのかみ) |

| 創建・建立 | 延喜3年5月25日(903年6月28日) |

| 旧社格 | 郷社 |

| 由来 | 【頒布-由緒書き】菅原神社

由緒 平安時代、菅原道真公が九州は太宰府で望郷の思いかなわず没した延喜3年2月25日(903年3月31日)、その御意を全国に広めるべく、陰陽博士の紀友成は、菅公の御影を背負い日本回国の旅に出発し、同年5月25日(6月28日)、当地へお立ち寄りになりました。 村人たちは村の鎮守とすべく道真公の絵姿を乞い、村内の清浄な地を選び小さな祠を建立し、併せて神代の神々より武夷鳥神、火雷神をお祭りしたことが当社の創建と伝えられております。 当社は往古より天満宮と称されておりました。 明治5年(1872年)に埼玉県児玉郡長幡村村社に列し、同33年(1900年)には郷社に昇格、同34年(1901年)社名が菅原神社と改称され、現在に至っております。 境内掲示板 第62回伊勢神宮式年遷宮記念 菅原神社 御由緒 □御縁起(歴史) 上里町帯刀二三五 帯刀は、神流川右岸の沖積扇状地に位置している。地内には径二〇メートル前後の円墳が散在しており、主体部の形態などから六世紀中葉から七世紀中葉に築造されたと考えられている。地名については、久寿年間(一一五四~五六)に春宮帯刀義賢(源義朝の弟)を当地に葬り、以後帯刀村と称したという。 当社はこの帯刀の鎮守として祀られている社で、『明細帳』によると、陰陽博士紀友成が日本回国の末に当村に来た際、村民は菅原道真公の絵姿を請い、これに武夷鳥神と火雷神を併せ祀り、天暦三年(九四九)九月に至り、社殿を創立した。その後、治承年中(一一七七~八一)に伊東祐親の寄進により社殿が改築された。しかし、度重なる戦火で社殿が焼失したため、村民により再興された。江戶時代に至り地頭伊藤刑部左衛門により社殿が修復されたという。 一方、『風土記稿』帯刀村の項には「天満宮 村の鎮守にて福昌寺持」とある。これに見える別当の福昌寺は春宮帯刀義賢の菩提のため、金久保村陽雲寺の天英祥貞和尚が義賢墳墓の側に一寺を建立したことに始まると伝える曹洞宗の寺院である。 明治初年に社号を菅根神社と改め、同五年に村社となり、更に同三十三年に郷社に昇格、翌三十四年に菅原神社と改称した。なお神仏分離後の祀職は梅林千教-千葉義一-梅林郷司-梅林肇と継いでいる。 |

| 神社・お寺情報 | 常夜燈 文政十三庚寅年十二月(1830)

境内碑 平成御大典奉祝記念碑 平成二年十一月、今上天皇陛下御即位の御大典が、日本国民祝賀のもと伝統に従い古式豊に御斎行され、世界の平安と発展との願いがこめられた「平成の御代」が名実共に始まりました。 天暦三年(九四九)の創建にて、鎮座一千有余年と伝えられる当神社では、この歴史的御慶事を氏子共々心より奉祝すべく、浄財奉納による玉垣造堂・参道の整備・社務所改修ほかの境内整備事業に着手し、工期一年にて無事竣工致しました。奉況の「まこと」を示すこの記念事業を後世に伝えるべく、また当社氏子達の「いやさか 」と「やまとごころ」の伝承を祈念し、ここに碑を残すものである。 平成五癸酉年十月吉日 菅原神社宮司 梅林肇 境内碑 菅原神社平成のご造営記念碑 今からおよそ千百年前の平安時代、延喜(九〇一~九二三)頃、陰陽博士紀友成が、全国回遊の途中で当村に立ち寄った際、村民が菅原道真公の絵姿を請い武夷鳥命、火雷神の二神を併せ祭って、天暦三年(九四五)に社殿を建立したのが当社の創建と伝えられております。その後、治承年間(一一七七~八〇)には仇討ちで有名な曽我兄弟の祖父伊東祐親が社殿を改築しましたが、度重なる戦火でて社殿が焼失したため、村民の手によって再興され、江戸時代に至り、領主の伊藤刑部左衛門により修復がなされました。当社はかつて「天満宮」 「菅根神社」と称されていましたが、明治三十四年に「菅原神社」と改称され、現在に至ります。本殿には、天神となった道真公が入宗し高僧無準師範に参禅した、という説話に基づく寛攻二年(一七九〇)銘の渡来天神像が奉安され、埼玉県北部地域随一の天神様と親しまれております。 帯刀地区の護り神、人々の心の拠り所として、先人達により長きに渡り守り伝えられてきた社殿が風雨にさらされ優みも激しくなりゆくさまを憂い、氏子総代異議において社殿建て替えが決議され、今ここは無事竣工を迎えることが出来ました。 この喜びを後世に伝えるべき偉業としてこ賛同賜り、ご奉賛を頂いた方々の名を刻し記念碑として残すものであります。 平成二十年一月七月吉日 菅原神社宮司 梅林肇 建設委員長 入佳之 |

| 例祭日 | 3月25日 春季例大祭 |

| 神紋・寺紋 |  梅鉢

梅鉢

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2024/04/07 09:56:54 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース