みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

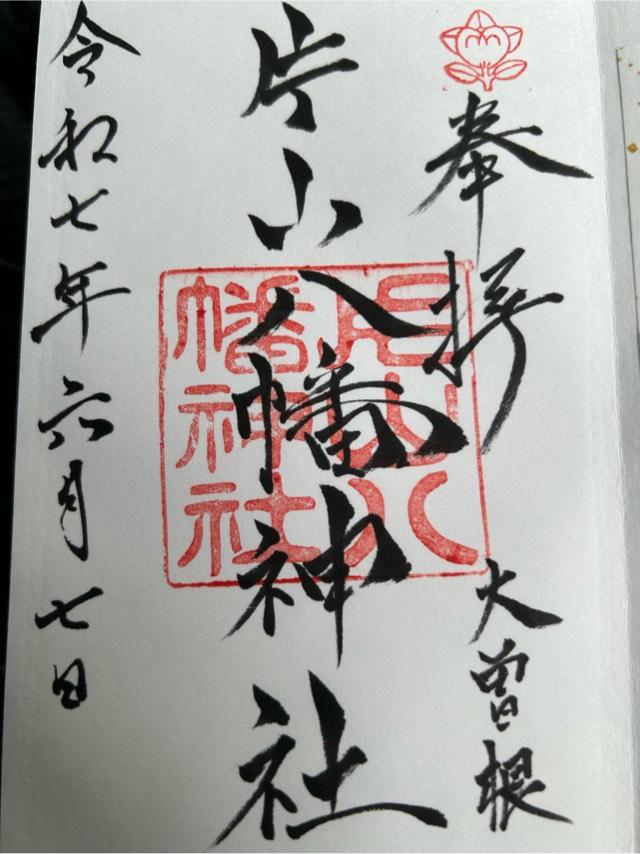

(シンヤさん)

4

御朱印日:2025年6月7日 14:39 4

御朱印日:2025年6月7日 14:39

|

|

|

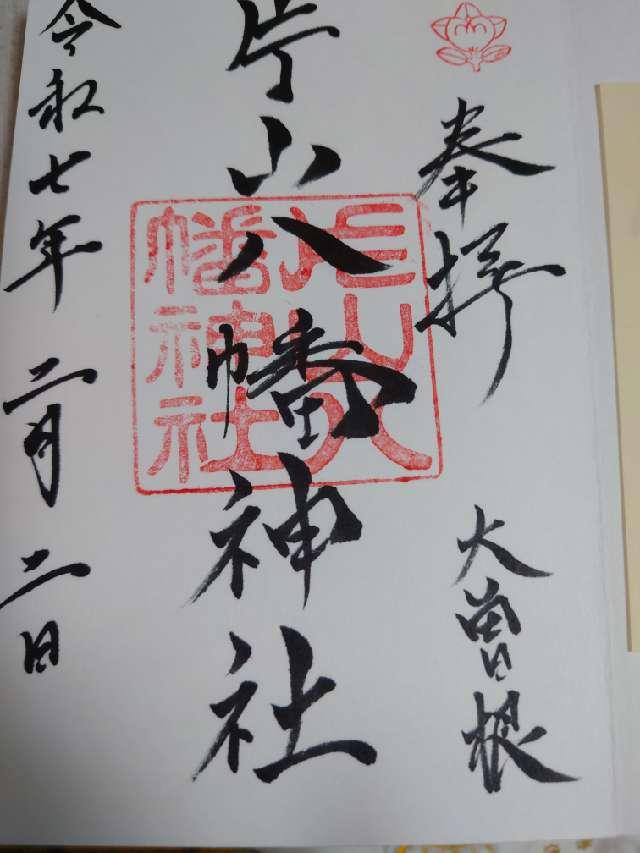

(ミッキーさん)

15

御朱印日:2025年2月2日 14:00 15

御朱印日:2025年2月2日 14:00

|

|

|

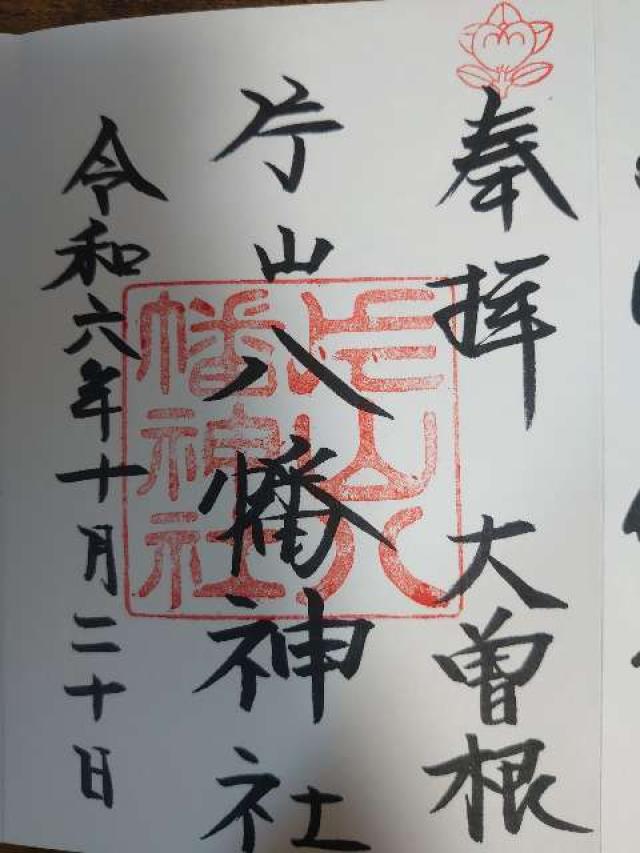

(みきさん)

37

御朱印日:2024年10月20日 13:00 37

御朱印日:2024年10月20日 13:00

|

|

|

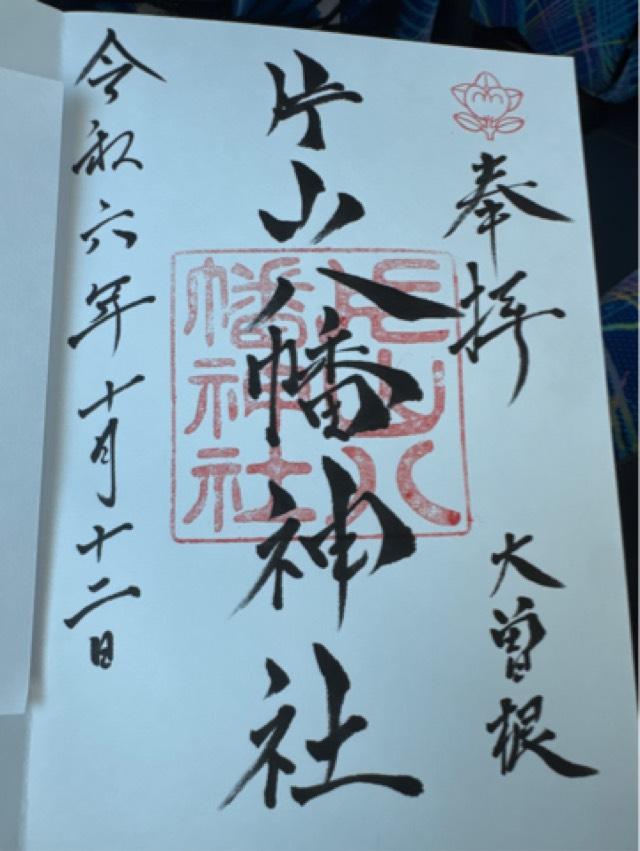

(虎鉄太郎さん)

105

御朱印日:2024年10月12日 11:45 105

御朱印日:2024年10月12日 11:45

|

|

|

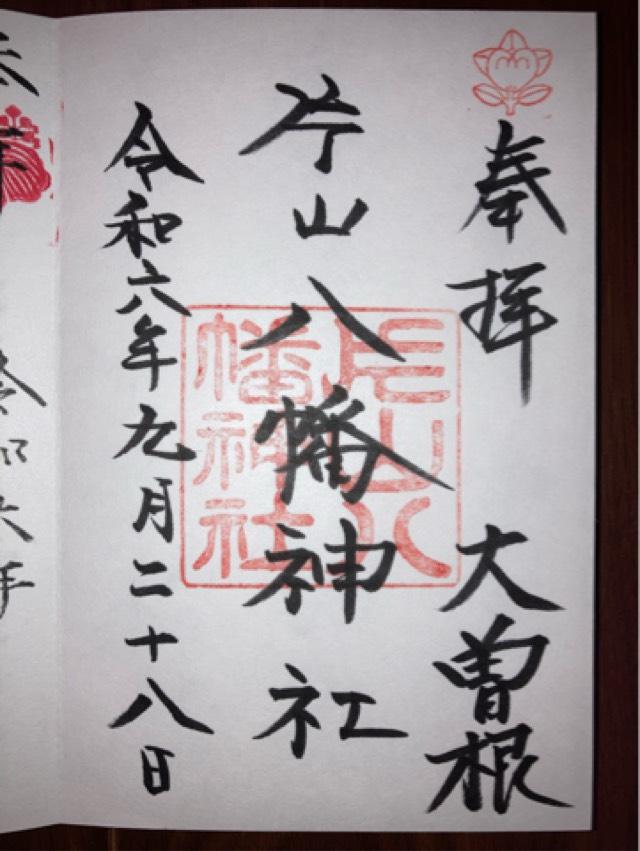

(ぴよぴよさん)

35

御朱印日:2024年9月28日 00:00 35

御朱印日:2024年9月28日 00:00

|

|

|

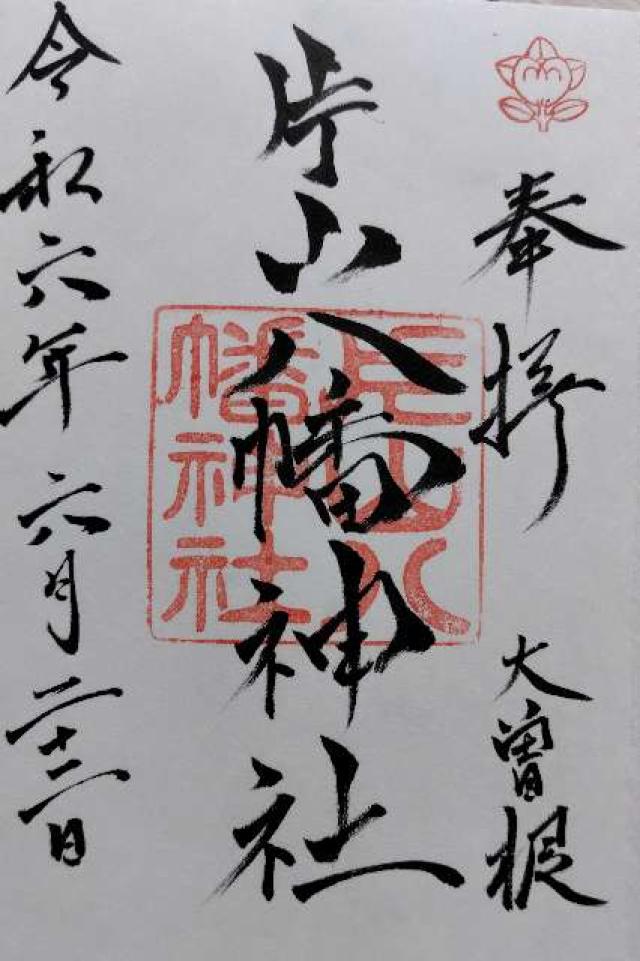

(くーちゃんさん)

60

御朱印日:2024年6月22日 00:00 60

御朱印日:2024年6月22日 00:00

|

|

|

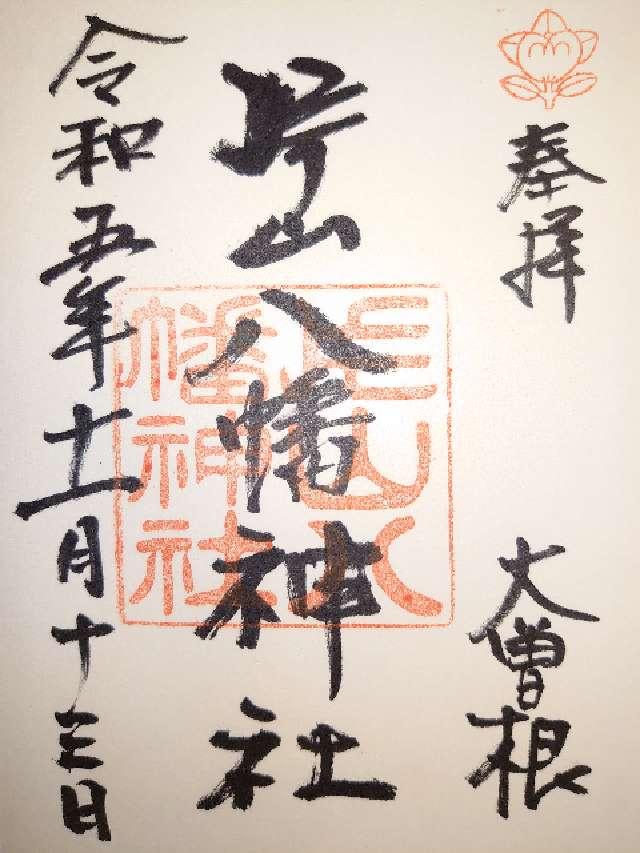

(アスパラさん)

25

御朱印日:2024年5月4日 00:00 25

御朱印日:2024年5月4日 00:00

|

|

|

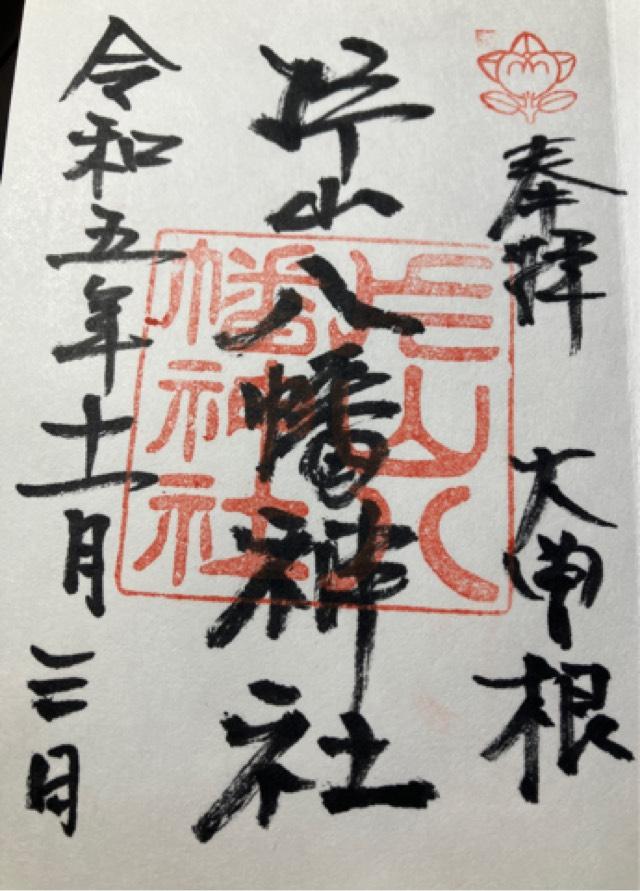

(グレートデンスケさん)

83

御朱印日:2023年11月13日 00:00 83

御朱印日:2023年11月13日 00:00

|

|

|

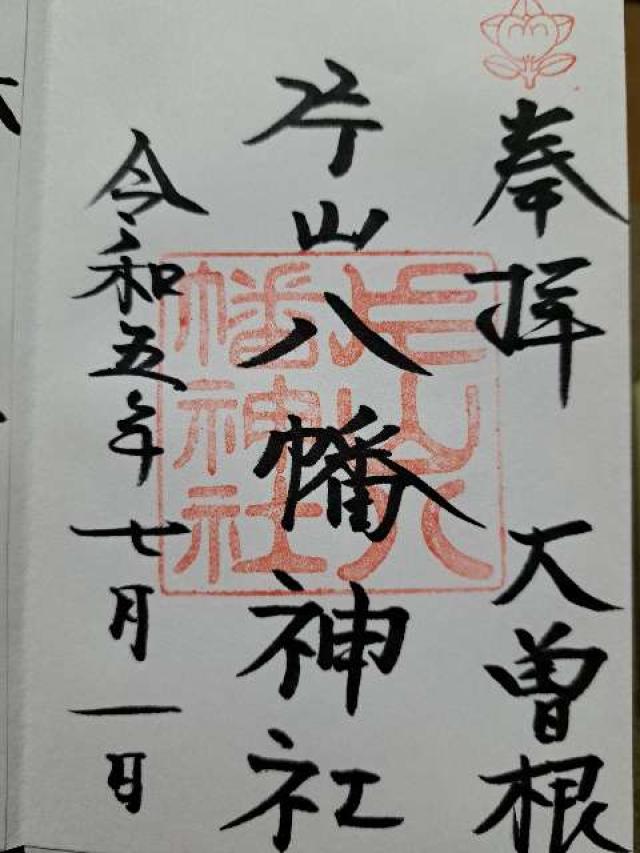

(ちゃんちゃんさん)

39

御朱印日:2023年11月3日 15:19 39

御朱印日:2023年11月3日 15:19

|

|

|

(かささん)

7

御朱印日:2023年7月1日 12:00 7

御朱印日:2023年7月1日 12:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 愛知県名古屋市東区徳川2-13-26 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 尾張 |

| アクセス | 名鉄瀬戸線森下 徒歩2分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://katayamahachiman.web.fc2.com/ |

| 御祭神 | 誉田別尊(応神天皇)

天照皇大神 菊理媛神 |

| 創建・建立 | 継体天皇5年(511) |

| 旧社格 | 県社(昭和4年) |

| 由来 | 当社は第26代継体天皇の5年、尾張国山田郡片山郷、即ち現在の地に鎮座したと云う。

元亀天正の頃続く戦国時代の災禍を受けて甚だしく頽廃したが、尾張家第2代光友公の深き御敬神の念によりて、社殿復興とともに徳川源家の氏神と思召され、名古屋市中鬼門除けのお社として崇められ篤く信仰される。 昭和4年、県社に昇格し大改築が成されたが戦災により境内の老樹を始め建造物の悉くを焼失し昭和34年、本殿以下現在の殿宇を造営、更には昭和49年に社務所を建設して大体の復興を見る。 平成5年、神社本庁モデル神社指定社を受け、平成8年「平成の大改修工事」を行い平成10年に完工。 更に、平成23年には御鎮座1500年の年にあたり、神楽殿、手水舎の銅板の葺き替えや本殿の一部を増幅する大改修工事を行って現在に至る。 (片山八幡神社しおり より) |

| 神社・お寺情報 | 名古屋市中の北東に当たるということで鬼門除けの神社として、尾張徳川藩によって大事に保護されていた。 |

| 例祭日 | 1月1日 元旦祭 2月3日 節分祭 2月11日 厄除祭 3月1日 祈年祭 6月30日 茅輪神事 7月20日 赤丸神事 10月4週目 土曜日 前日祭 日曜日 例大祭 神幸祭 11月23日 新嘗祭 2月23日 天長祭 12月30日 大祓 |

| 神紋・寺紋 |

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】冬はつとめて 【 最終 更新日時】2024/09/09 20:33:19 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース