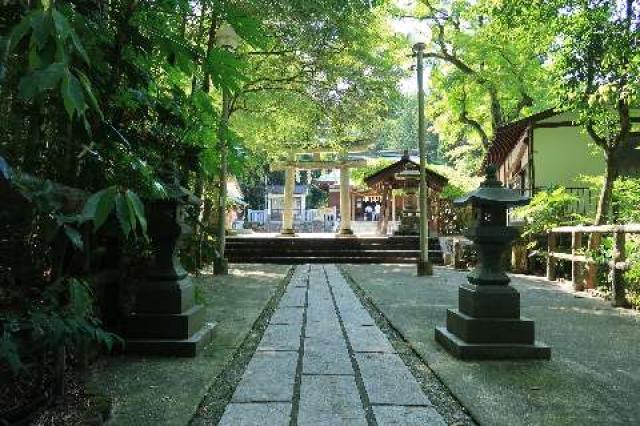

お亀明神社(亀山八幡宮末社) 参拝記録 (こうさん)

神社地は古くは島でしたが、江戸時代の始め頃、毛利藩によって街の発展のために陸続きにする埋め立て工事がおこされました。しかし海峡の潮の流れは、ひと岩沈めればひと岩を流す急潮であり、工事は多大の工費と、人の命を犠牲にするのみでなかなか成し遂げられませんでした。時に、江戸の「吉原」・京の「島原」につぐ三大遊廓の一つであった稲荷町(現・赤間町)の、疱瘡を病み顔に「アバタ」のあるお亀という遊女が、町かどに立った人柱募集の高札を見て、「我が身を滅して功あるならば」と人柱に立ち、月夜の海に白衣に身をつつみ、海に身を投じて埋立の礎石となりました。その後急潮に悩まされる事もなく難工事も無事に終わり、時の人は境内にイチョウの木を植えお亀さんの功績を讃えました。これがお亀イチョウです。お亀イチョウは先の戦禍にあい焼失しましたが、お亀さんの遺志を継ぐかのように新芽が成長し、今なお母なる木の面影をしのばせています。

おすすめ度: ★★★

おすすめ度: ★★★

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース