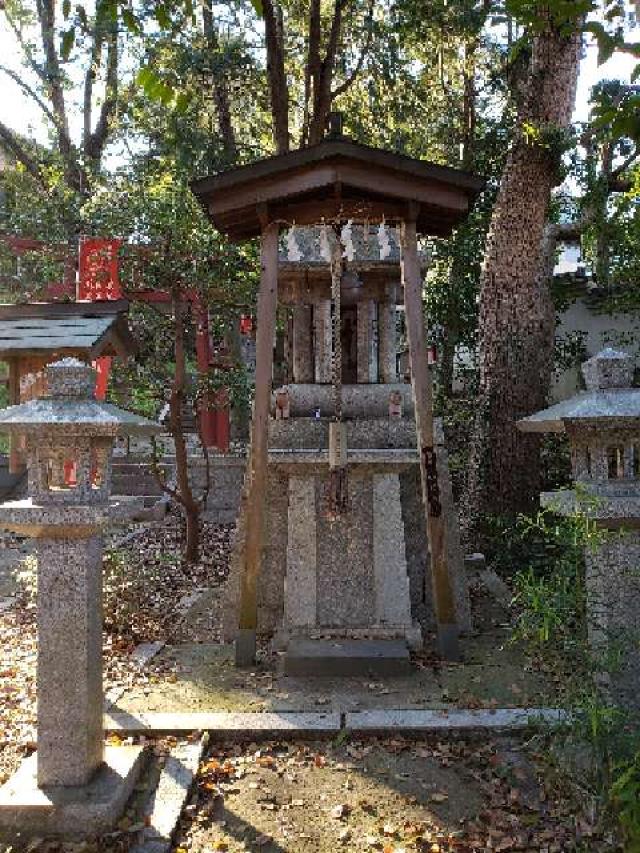

七所神社 参拝記録 (ペルシャさん)

熱田七社を勧請した伏屋の七所神社。「尾州徇行記」では、永正6年(1509年)再建とあり、再建するのは100年以上と考えると1400年以前に創建されたと思われます。すぐ近くの岩塚の七所神社とは祭神のメンツが変わっているので、岩塚の七所社から勧請したのではなく、熱田神宮から勧請したのでしょう。神社の由緒板に書かれている祭神は以下。

熱田本宮:日本武尊

八剣宮 :草薙御剣御霊

日割宮 :迦具土神(カグツチ)

高倉宮 :足仲彦命(タラシナカツヒコ)(仲哀天皇)

孫若宮?:稲依別命(イナヨリワケ)

氷上宮 :宮簀媛命(ミヤズヒメ)

源田夫宮:乎止与命(オトヨ)

倉稲魂命が抜けてヤマトタケルの第一子・稲依別命になっているけど、恐らく大幸田宮には祀られてないだろうから、この時の熱田七社には大幸田宮の代わりに孫若宮が入っていたと思われます。また、ヤマトタケルの第二子・足仲彦命(仲哀天皇)もあり、恐らくこの次代はヤマトタケルが主祭神で、孫若宮、高倉宮はヤマトタケルの子供が祭神として祀られていたと思われます。

神社の由緒板には草薙剣がありますが、「愛知県神社名鑑」には草薙剣はなく、祭神は6柱のみとなっています。単なる登録ミスかもしれませんが、八剣宮が創建(708年)される前に勧請されたのではないでしょうか? しかし、ここは海抜ゼロメートル地帯。八剣宮が創建された飛鳥時代はこの当たりは海、もしくは干潟だったはず。

神社のある伏屋という地名は寺院などが人々の救済施設として造られた「布施屋」が元になっていると聞きます。京都と地方を往復する人々の療養を主たる目的とし、食料の配布、宿泊施設などがそろった施設になります。「伏屋」という地名は、世話になった人々が布施屋を後にする時、感謝のあまりに手足を地面につけ頭を下げ、その姿が布施屋の屋根に対して伏せている様な姿から「伏屋(ふせや)」から取られたと言われています。

従って、「伏屋」があるとすれば、ずっと北にある尾張地方と京都へ向かう桑名をつなぐ佐屋街道沿いだったと思われます。

妄想すれば、奈良時代に佐屋街道沿いあった「布施屋」の傍に七所神社が創建され、時代と共に海岸線が拡がると「布施屋」も南に移動。七所神社も移動し、1509年に今の場所で再建されたのではないでしょうか。

そうなると、恐らく七所神社の祭神は、奈良時代の熱田の神を勧請してきたものだと妄想します。

おすすめ度: ★★★★

おすすめ度: ★★★★

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

富士山天拝宮

富士山天拝宮

生目神社

生目神社

八幡社

八幡社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース