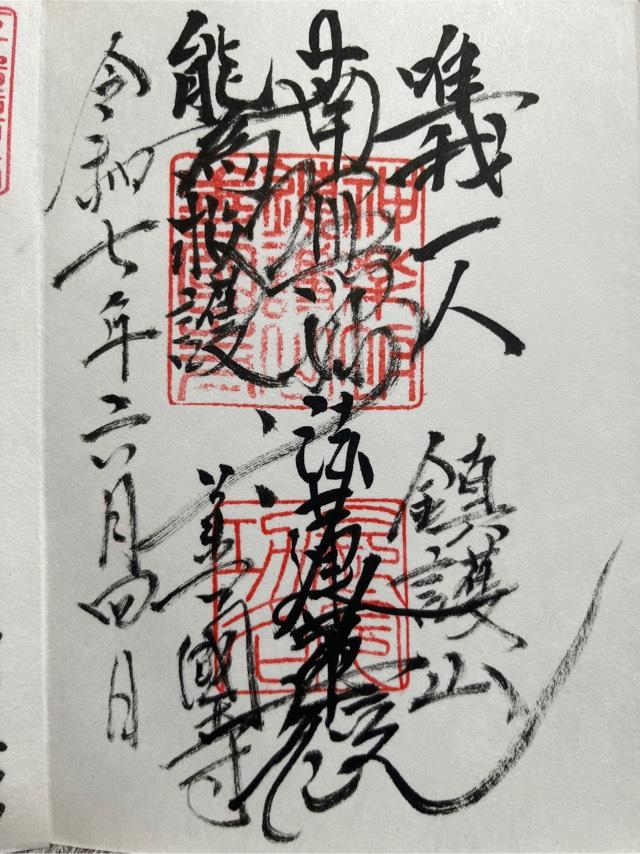

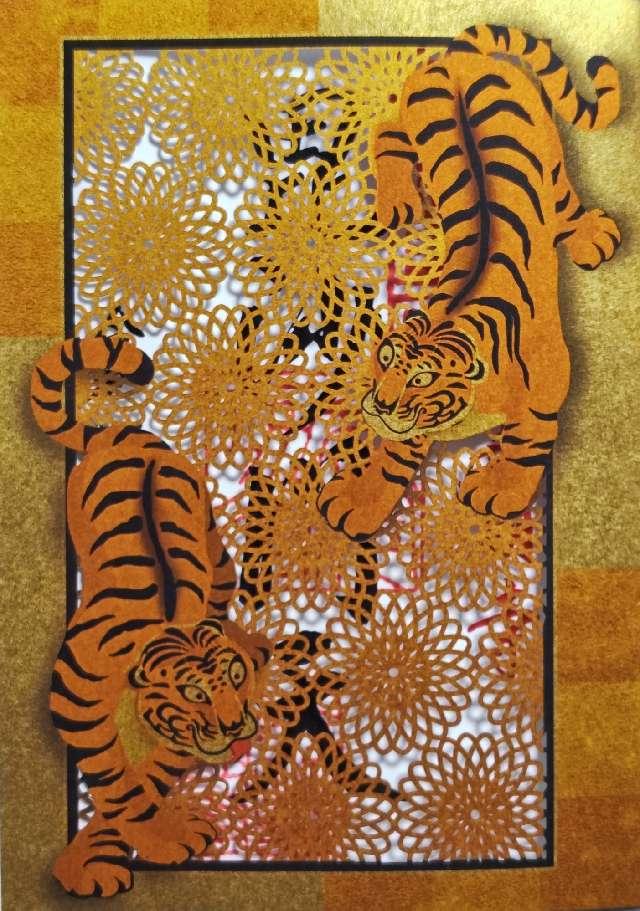

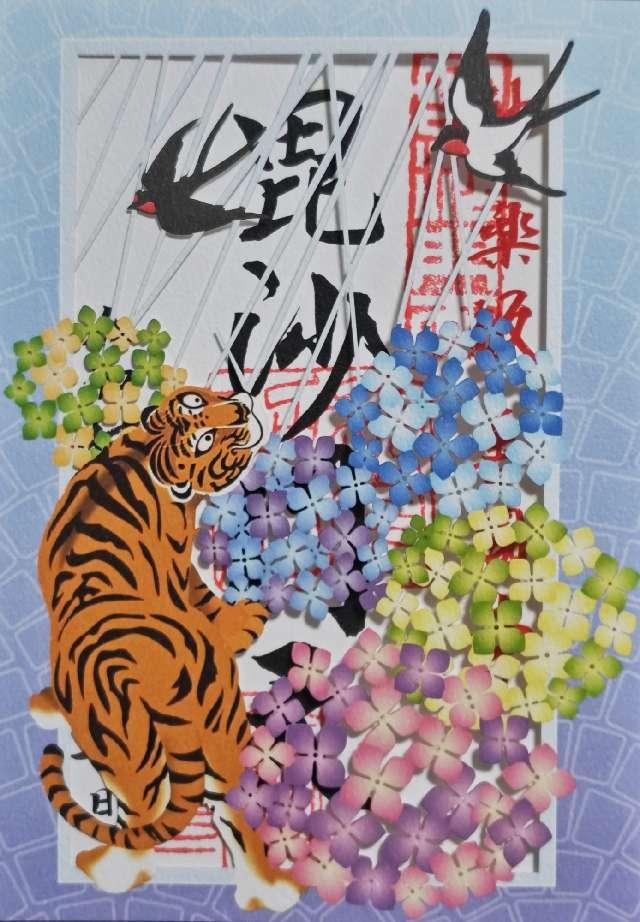

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★ 参拝日:2019年1月16日 00:00

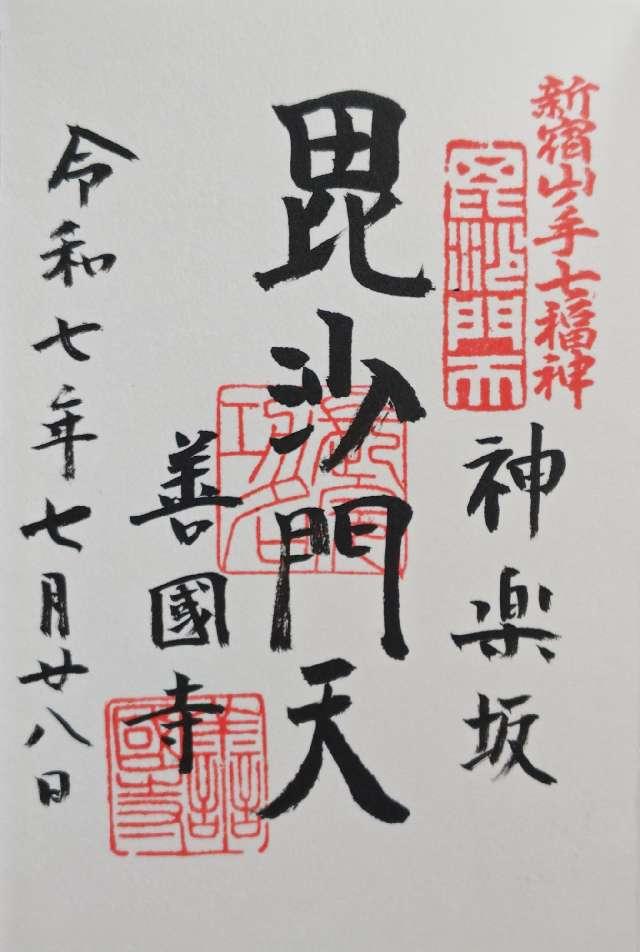

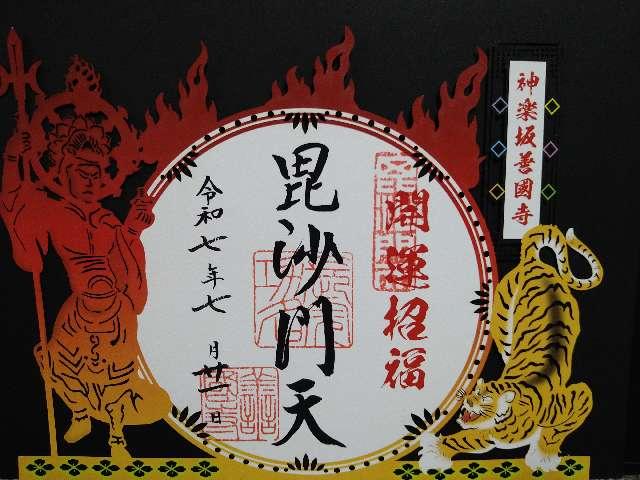

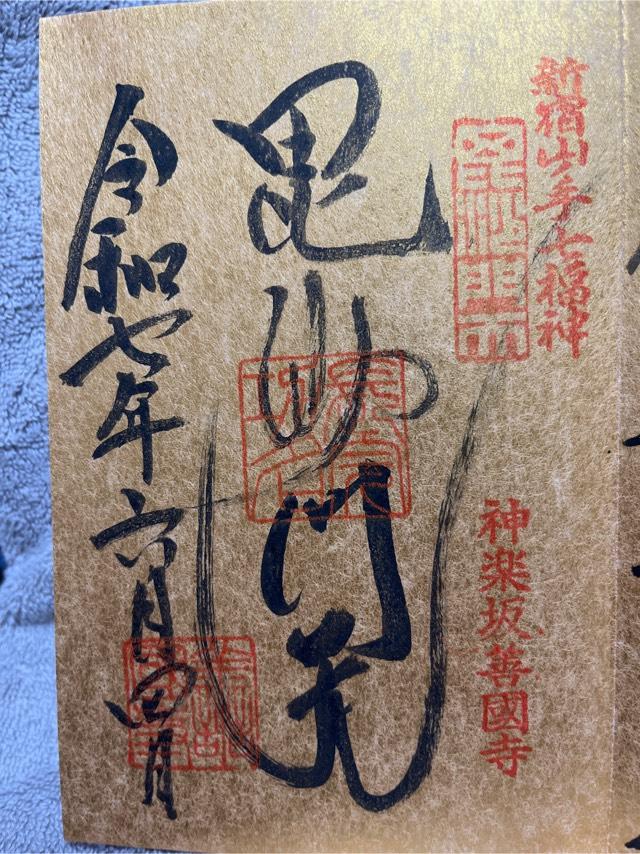

2018/3/7 初参拝です。毘沙門天の御朱印頂きました 2019/1/16 御首題頂きました 七福神巡りの人がたくさんいらっしゃった

★★★ 参拝日:2013年11月10日 12:04

札所:新宿山ノ手七福神めぐり・毘沙門天 【授与所】 御朱印:300円

★★★★★ 参拝日:2023年9月4日 00:00

参拝日:2023年8月21日 00:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 東京都新宿区神楽坂5-36 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス | ・JR「飯田橋駅」の西口より徒歩7分 ・東京メトロ |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 03-3269-0641 |

| FAX番号 | 03-3269-1129 |

| 公式サイトURL | http://www.kagurazaka-bishamonten.com/ |

| 御本尊 | 宗定本尊 |

| 宗派 | 日蓮宗 |

| 創建・建立 | 文禄4年(1595年) |

| 由来 | 善國寺が創設されたのは、桃山時代末の文禄4(1595)年で、今からおよそ400年を遡る。 初代住職は佛乗院日惺上人と言い、池上本門寺十二代の貫首を勤めた方である。 上人は、二条関白昭実公の実子であり、父の関係で徳川家康公と以前から親交を持っていた。 上人が遊学先の京都より、本門寺貫首として迎えられてから九年後の天正18(1590)年、家康公は江戸城に居を移し、二人は再会することになった。

そこで上人は、直ちに祖父伝来の毘沙門天像を前に天下泰平のご祈祷を修した。 それを伝え聞いた家康公は、上人に日本橋馬喰町馬場北の先に寺地を与えさらに鎮護国家の意を込めて、手ずから『鎮護山・善國寺』の山・寺号額をしたためて贈り、開基となられた。 ここに毘沙門天を奉安する、名刹・善國寺が誕生したのである。 徳川家の中で、法華経への信仰が厚いといえば、それは黄門様で有名な水戸光圀公である。 光圀公も、善國寺の毘沙門天様に信をお寄せになり、寛文10(1670)年に焼失した当山を麹町に移転し、立派に再建されたのである。 この縁由により、爾来当山は徳川ご本家、並びにご分家の三郷のうちの田安・一橋家の祈願所となったのである。 当山はその後も享保、寛政年間と類焼の厄にあい、殊に寛政4(1792)年の火事により、当、神楽坂へ移転してきた。 今から約二百年前のことである。 尚麹町の遺跡は、今の日本テレビ通り、麹町三丁目交差点の脇の歩道に建てられている黒御影の『善國寺谷跡』の石碑により、往時を偲ぶことができる。 毘沙門天様への信仰は時代とともに盛んになり、将軍家、旗本、大名へと広がり、江戸末期、特に文化・文政時代には庶民の尊崇の的ともなり、江戸の三毘沙門の随一として、《神楽坂毘沙門天》の威光は倍増していった。 当初は殆ど武家屋敷だけであった神楽坂界隈も、善國寺の移転に伴い、麹町より、よしず張りの店が九軒当寺の門前に移転するなど、除々に民家も増え、明治初期に花街も形成され、華やかな街になっていった。 明治・大正初期には、泉鏡花、尾崎紅葉、北原白秋など多くの文人・墨客達がこの辺りを闊歩し、大いに賑わった。 特に縁日の賑わいは相当なもので、人出のために車馬の往来が困難をきたし、山の手銀座と呼ばれるほど有名を馳せ、その混雑ぶりはまさに東京の縁日の発祥の地にふさわしいものであった。 昭和20年の東京大空襲は、首都を火の海と化し、当山も灰燼に帰するところとなった。 しかし、同26年には毘沙門堂を再建、46年には地元各位を始め、有縁の方々のご賛助により、威容を誇る本堂・毘沙門堂が完成し、戦災後の復興が果たされたのである。 毘沙門天は、インド出身の神様で、仏様、ないし仏法を守る役目を担い、四天王の随一として北方守護を司る。 また、多聞天とも号し、文字通り、参詣者の願い事を《多く聞いて》下さり、七福神のお一人として、日々福を授けて下さっている。 |

| 神社・お寺情報 | 札所:新宿山ノ手七福神めぐり・毘沙門天

開基:徳川家康 開山:日惺上人 東京で縁日に露店などが出るようになったのは明治20年(1887年)頃からのことで、これは当院の境内が発祥の地とされている。 |

| 例祭日 | 2月3日:節分豆まき式 4月8日:花まつり 夏の土用:ほうろく灸 |

| 神紋・寺紋 |  日蓮宗橘

日蓮宗橘

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】まっきー 【 最終 更新日時】2025/02/23 17:49:07 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング 鏡天満宮

鏡天満宮

若宮神明社

若宮神明社

錦鯱神社

錦鯱神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース