みんなの御朱印

みんなの御朱印

3

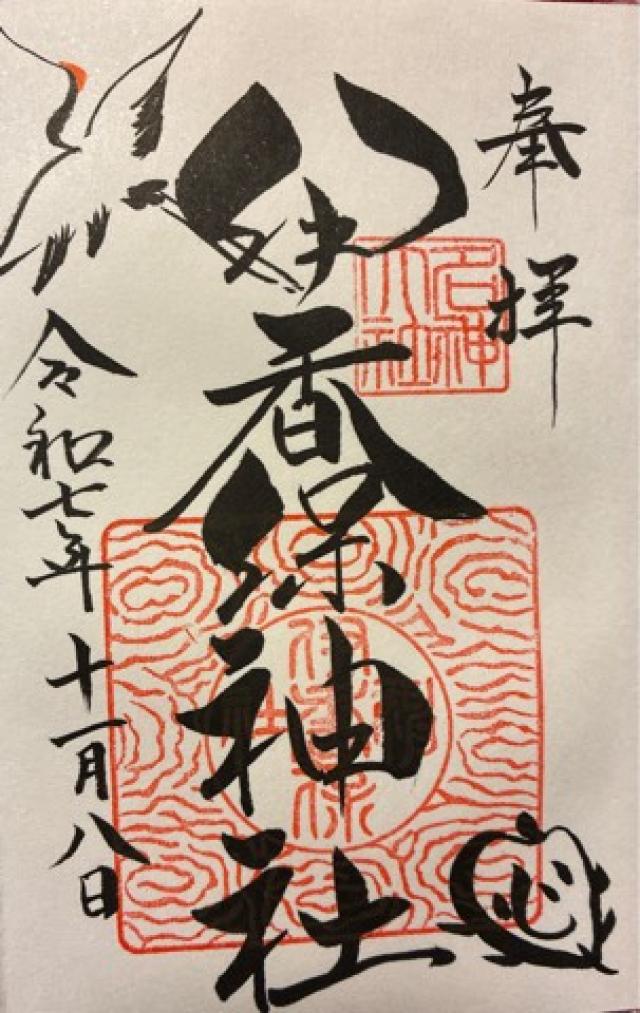

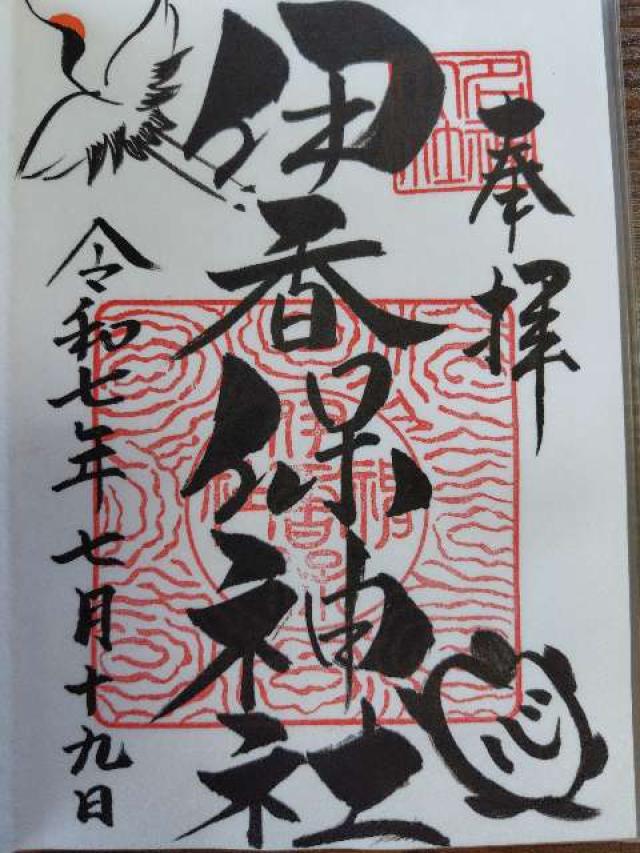

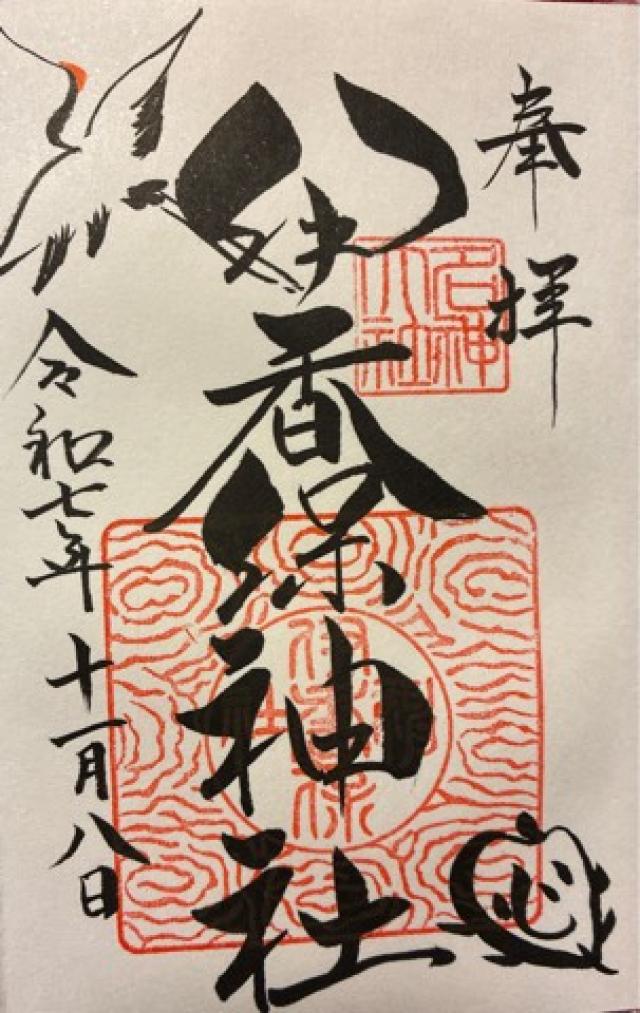

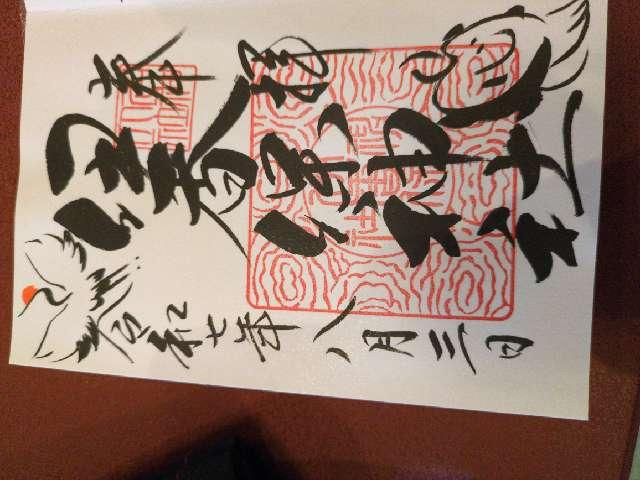

にしやんさん

2025年11月8日 00:00

32

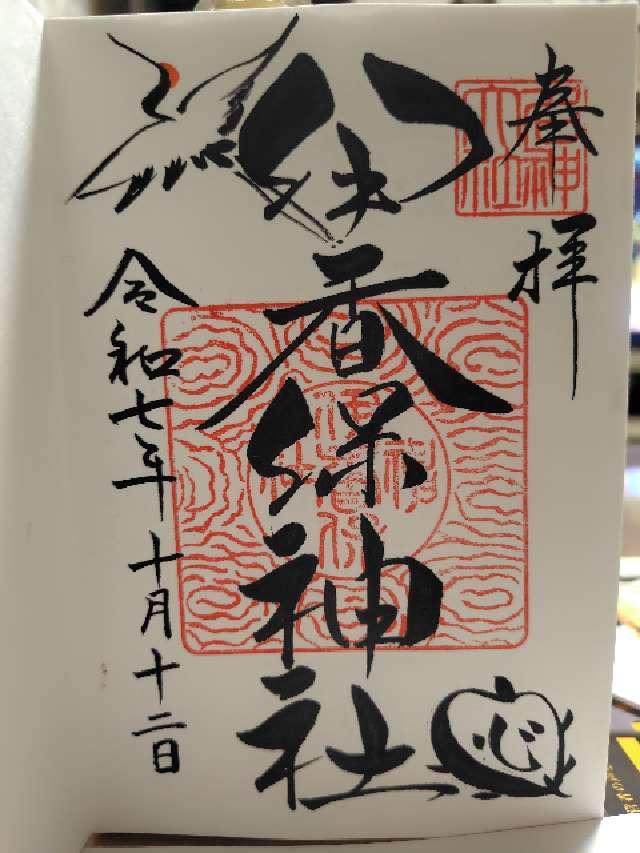

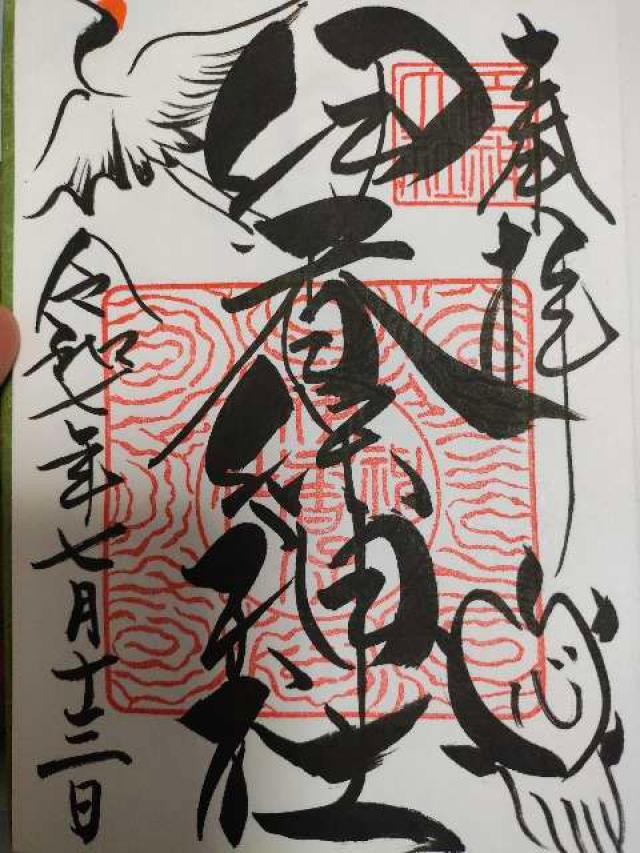

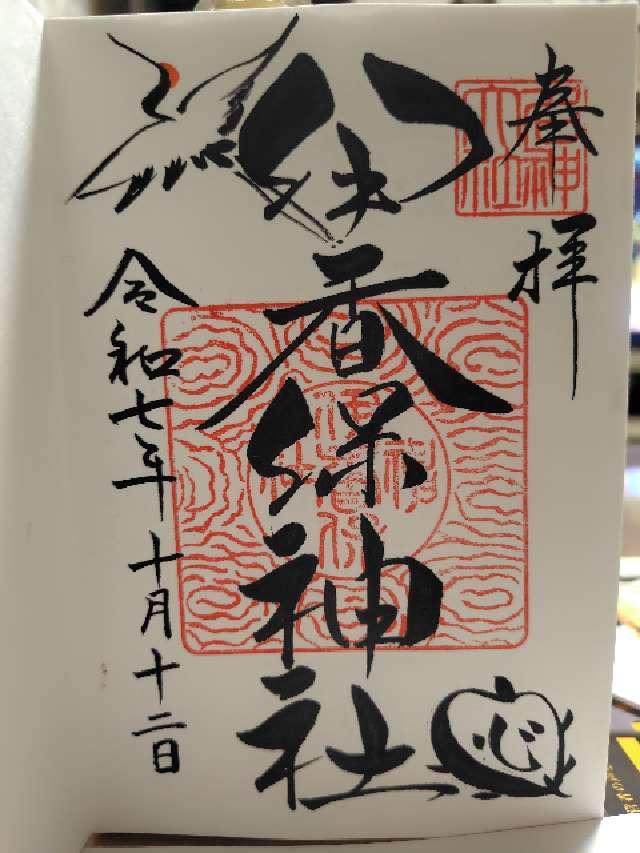

明美さん

2025年10月12日 22:44

20

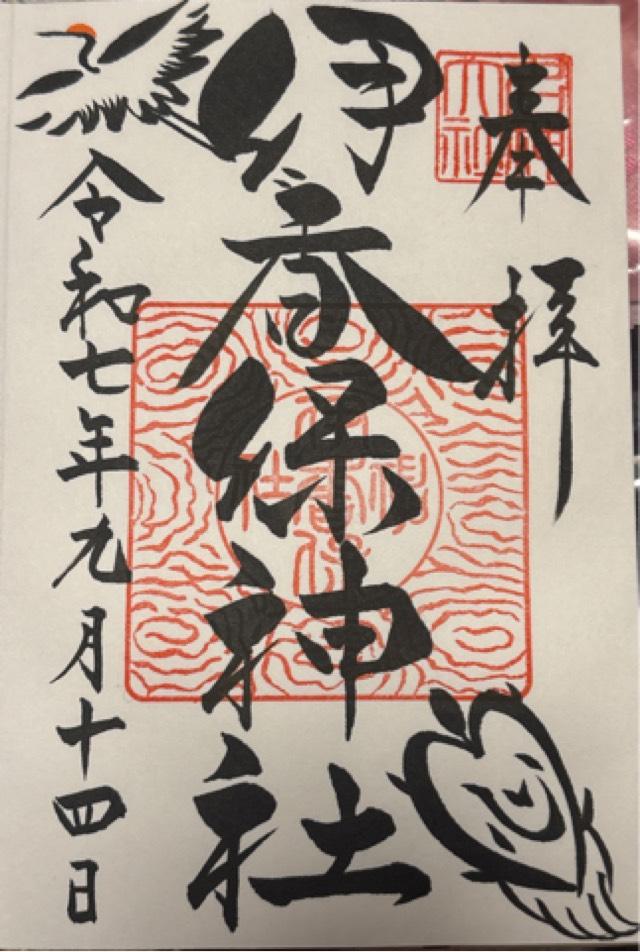

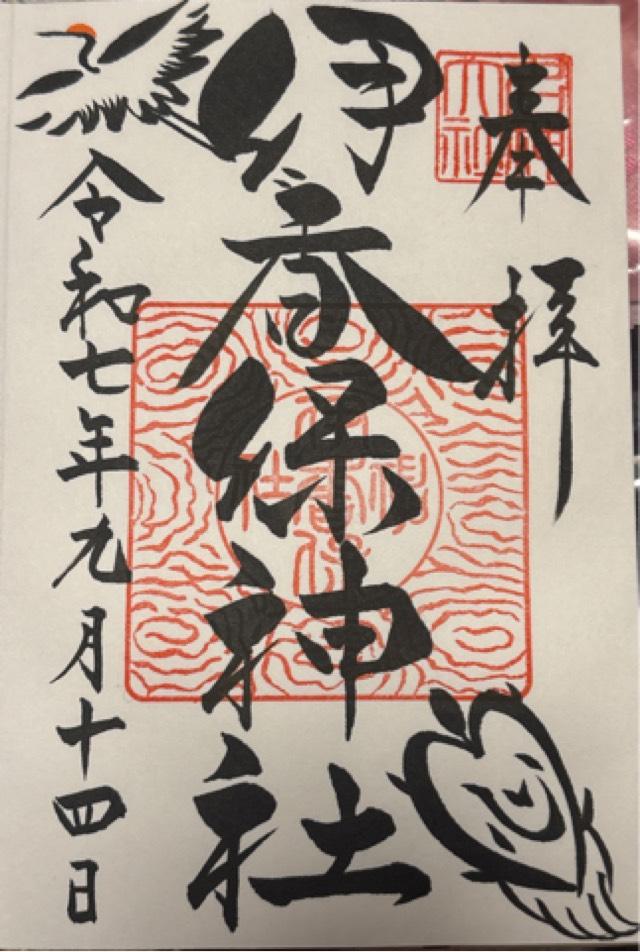

みいさん

2025年9月14日 00:00

49

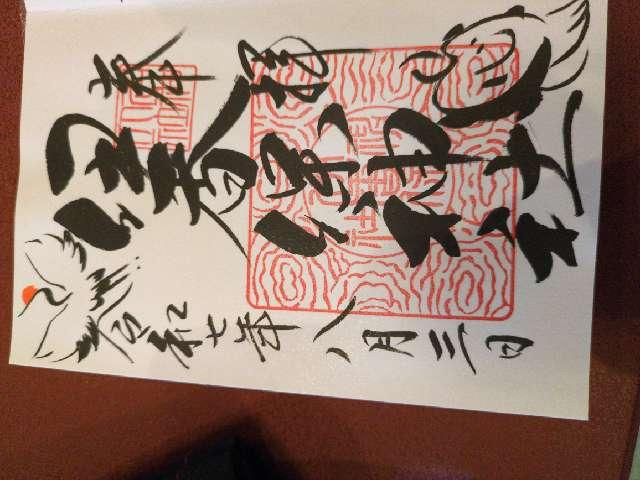

ミチさん

2025年8月3日 16:40

27

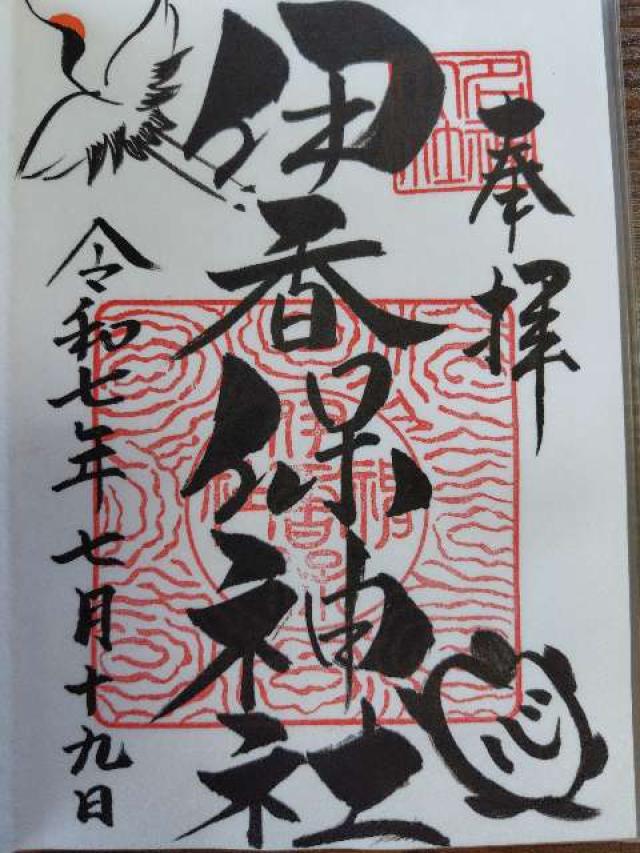

入間のチビさん

2025年7月19日 11:00

26

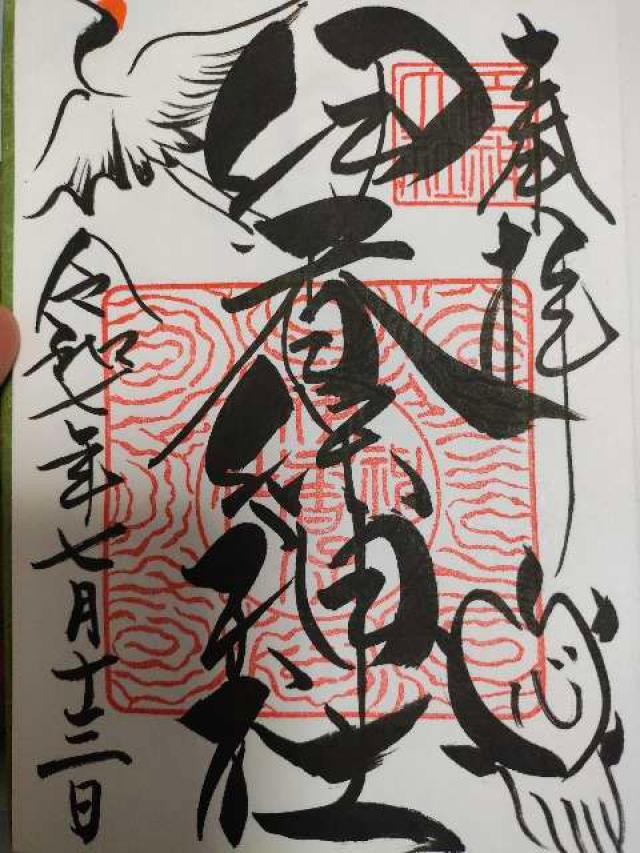

テラジさん

2025年7月13日 00:00

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

4

172

2

475

2

298

2

177

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

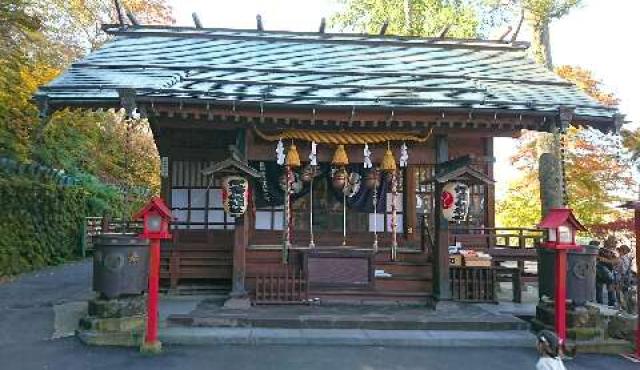

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

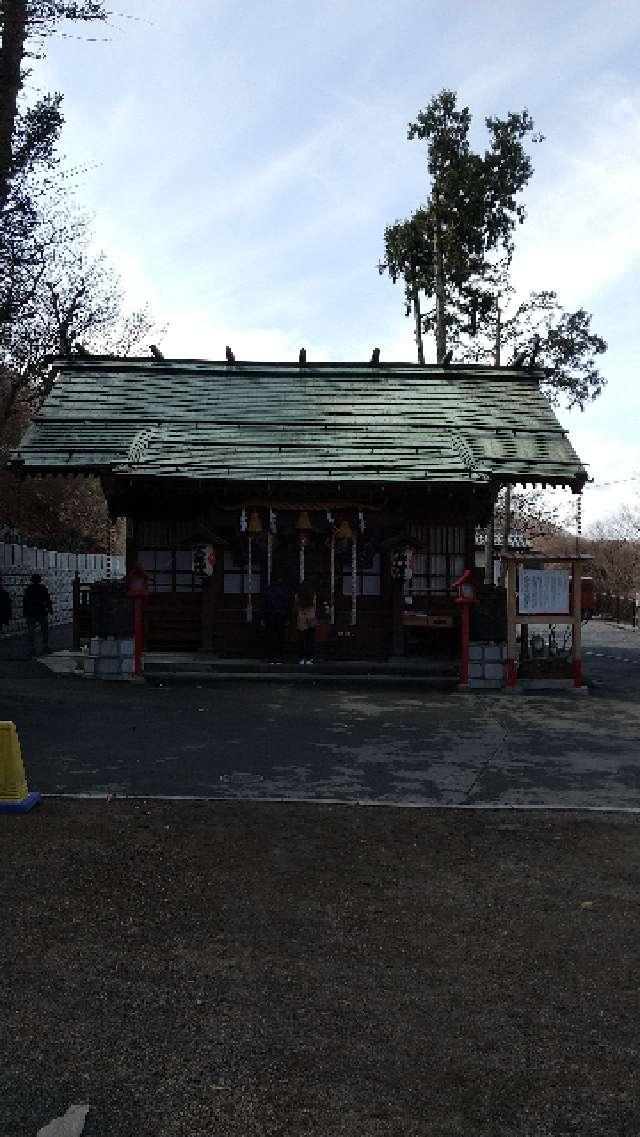

| 住所 |

群馬県渋川市伊香保町伊香保1番地 |

五畿八道

令制国 |

東山道 上野 |

| アクセス |

|

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0279-22-3618 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

大己貴命

少彦名命

ただし当社が現在の温泉地に移転する以前は、「いかほ」(榛名山も含むこの地域の旧称)の山々を山岳信仰の場とした「いかつほの神」一座が祭神であったとされる。また三宮神社祭神を考慮した説では、十一面観音であるとされる。 |

| 創建・建立 |

天長2年(825年) |

| 旧社格 |

県社兼郷社 |

| 由来 |

現在の温泉街内の伊香保神社の由緒では825年(天長2年)の創建。旧本社とされる三宮神社は750年(天平勝宝2年)創祀。

六国史初出は『続日本後紀』835年(承和2年)9月辛未条で、名神に列している。同6年6月甲申に従五位下となり、以後昇階して880年(元慶4年)5月25日に赤城神社と並ぶ従四位上となった。

延喜式では名神大社。「上野国交替実録帳」では正一位。上野国三宮。しかし後援豪族が衰退したらしく、中世以後は社勢衰微した。

尾崎喜左雄「伊香保神社の研究」によると、当初の山岳信仰時代には現在地に鎮座しておらず、里宮として今の三宮神社の地に伊香保神社はあったという。また豪族・有馬氏(阿利真公)が祭祀を行い、若伊香保神社のある渋川市有馬に最初は鎮座していたともいう。

少なくとも平安以降に伊香保温泉街へ移転し、温の守護神となった。近世に入ると社号を「温泉神社」と称した。別当は寛永年間創建の温泉寺。

1873年(明治6年)、社号を「伊香保神社」に戻した。同年9月19日には県社兼郷社となる。

社殿については、1878年(明治11年)3月火事により全焼したため、同時に消失していた摂社の温泉神社(もと医王寺の薬師堂)を1884年(明治17年)合祀してその跡地に現社殿(仮宮)を再建、現在に至る。

由緒書きより

伊香保神社は第十一代垂仁天皇朝(紀元前二九~七〇)時代に開基されたと伝えられている。弥生時代のこの頃の祭神は、山の神(大山津見神)であったと言われている。

律令制度の体制が整うころの飛鳥・奈良時代にかけて、全国的に国司が派遣されてから伊香保神社の祭神は、大己貴命・少彦名命の二柱を祀るようになった。尚、この二柱の神は温泉の湧出する地域に多く祀られるようになり、伊香保もその例外ではなかった。律令制度には、太政官と神祇官が置かれた。神祇官は神々の仰をつかさどる機関で神祇官により管理された神社を官社と言った。

平安時代・延長五年(九二七)に完成した延喜式神名帳には、二八六一社の官社(これらを式内社といった)が記載され、伊香保神社もこの中に登場している。永和二年(八三五)九月十九日、第五十四代仁明天皇(在位八三三~八五〇)より伊香保神社は名神大社を授けられた。名神大社は特に霊験あらたかとされた神を名神(明神)と呼び、これを祀る神社のことを言った。尚、式内社の内二二四社が名神大社となった。神に対して朝廷から位階を与えられる制度もできた(神位または神階)正一位から正六位上までの十五階の制度であった。伊香保神社は、仁明天皇朝・永和六年(八三九)六月、従

五位に列せられ、累進して第五十七代陽成天皇朝(八七六~八八四)元慶四年(八八〇)従四位に、第九十一代御宇多天皇朝(一二七四~一二八七)建治元年(一二七五)正一位に列せられた。

その後、律令制度がゆるみはじめ、これとともに官社制度も次第に名目的となり、神社の管理が中央だけでなく地方へも移るようになった。官社は神祇官が祀る官幣社と、地方官(国司)が祀る国幣社に分けられた。やがて神社の管理は自由となり、神前読経も行われ、神社祭祀が多様化する流れの中で、古代の神飛制度は崩壊していくようになった。

古代の神祇制度の変質の流れの中で中世に入り、総社・一宮制度が生まれた。畿内には有力な神社が集中し、これらの神社は天皇家・貴族が支えた。地方では国司に任じられた畿内に住む貴族たちが赴任しなくなったため、その国に住む領主が実質的に神社の実務などを行うようになった。このような中で生まれた神社政策が総社・一宮制度である。鎌倉時代初期、大和国―大神神社、常陸国―鹿島神宮、信濃国―諏訪大社、下総国―香取神宮などのように、一宮制ができたがこれに準ずる二宮・三宮・・・・を定める国もあった。上野国は十二宮を定め、伊香保神社は一宮貫前神社、二宮赤城神社に次いで三宮伊香保神社となった。

室町時代、応仁の乱(一四六七~一四七七)から始まり、戦国時代の約一世紀の間、荘園領主によって支えられていた総社・一宮の儀礼が乱れ延暦寺等の密教を中心とする旧来の仏教が圧倒的な力を持ちはじめてから神社は寺院に対して従属的な立場に立つことが多くなった。やがて神社は武士によって管理されるようになった。戦国時代から織豊政権そして徳川幕府へと統一した政権になると神社制度も新たな段階を迎えた。吉田神道のもとに大半の神職は統一された。吉田神道は、神道・儒教・仏教は究極的に一致するという、三教が一致する思想を基盤として成立し、人を神として祀ることも推進した。また、江戸時代には神社の勧請があちこちにみられた(例稲荷神社・八幡神社・諏訪大社等)。応仁から戦国にかけて途絶えていた大嘗祭や式年選宮も再興された。

江戸幕府の崩壊後明治初期の宗教政策は、神道の自主制を高めることであった。明治元年(一八六八)神仏分離令などで神社崇敬を宗教政策の中心に据えた。これにより神社と寺院、神職と僧侶とが分離され、長く続いた神仏習合状態が一挙に代えられることになった。

このようにして制定された近代社格制度で政府管轄の神社(官幣社)、地方官管轄の神社(国幣社)、地方公共団体管轄の神社(府県社)などができ、伊香保神社は県社を賜ることとなった。ちなみにこの時代の神社の総数は約十一万社あったといわれている。また神位制度はこの時代に廃止された。

現在、神社は基本的に国家とのつながりが切れ民営化されている。その結果、国家による社格制度は廃止され、官幣社・国幣社という制度はなくなった。また、神社総数は全国に約八万社弱あるが、ほとんど神社本庁の傘下にある。

神位・社格制度などは右にみたとおりであるが、昔も今も変わらずにあるのはご祭神であり、また神々の霊験あらたかなことも永遠に変わらない。 |

| 神社・お寺情報 |

式内社(名神大)

古来、縁結び・子宝・安産・子育・家内安全・商売繁盛・健康(病気平癒)・農業(豊穣)等、種々の御神徳があります。 |

| 例祭日 |

一月一日 元旦祭

二月三日 節分祭

九月十九日 例大祭(九月十八日~二十日 伊香保まつり) |

| 神紋・寺紋 |

左三つ巴

左三つ巴

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】なちゅこ

【

最終

更新日時】2025/05/29 20:27:16

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

左三つ巴

左三つ巴

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

宮戸神社

宮戸神社

春日部八幡神社

春日部八幡神社

宇佐神宮(豊前国一宮)

宇佐神宮(豊前国一宮)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース