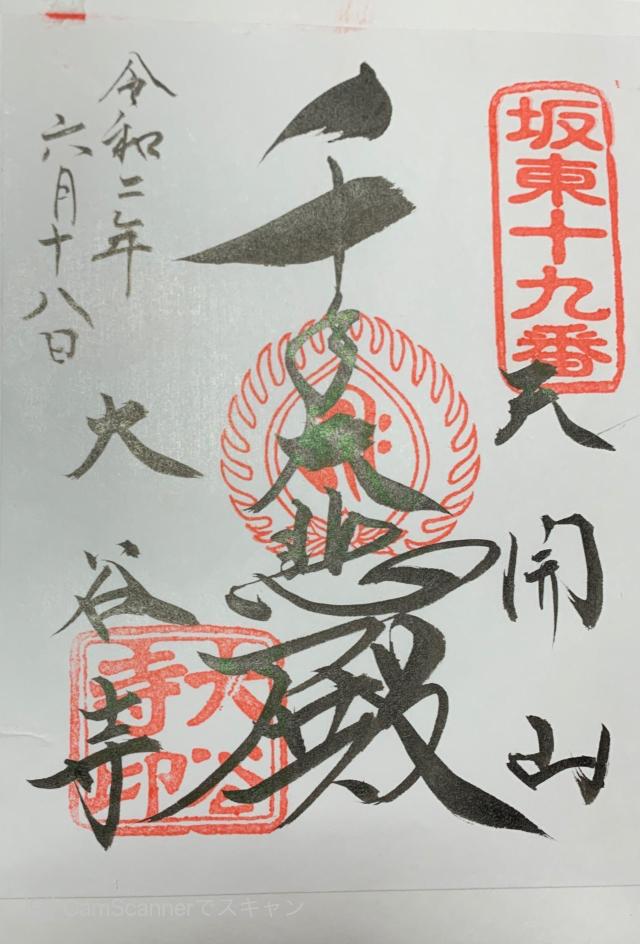

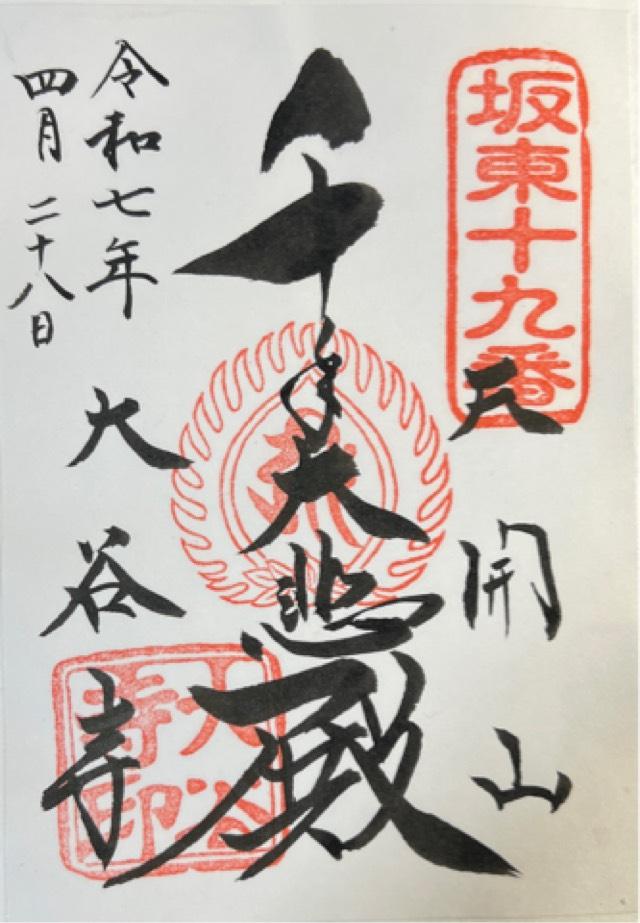

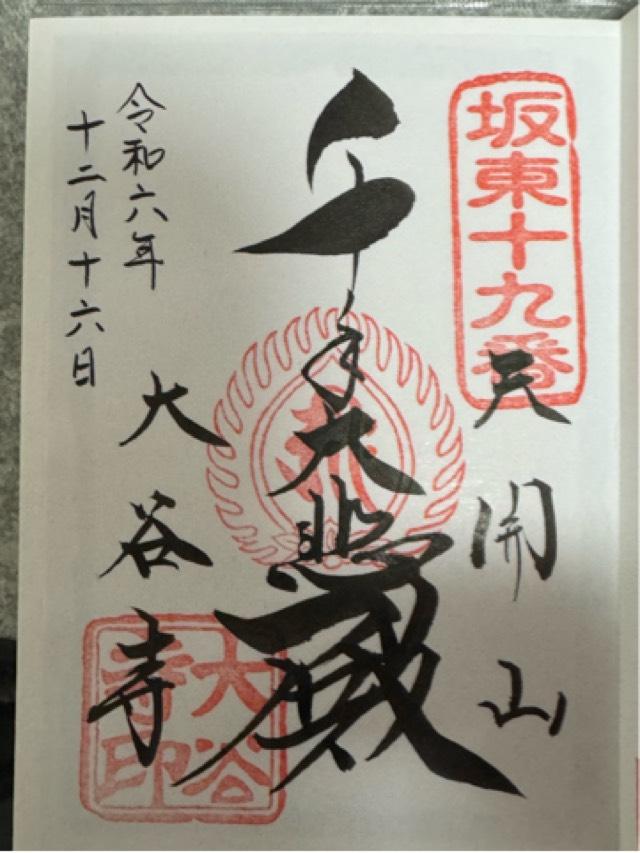

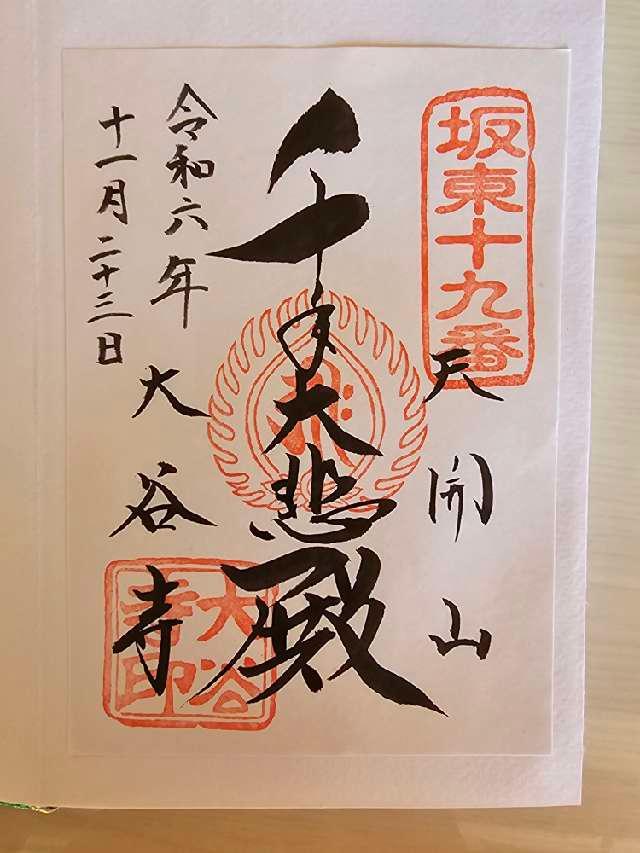

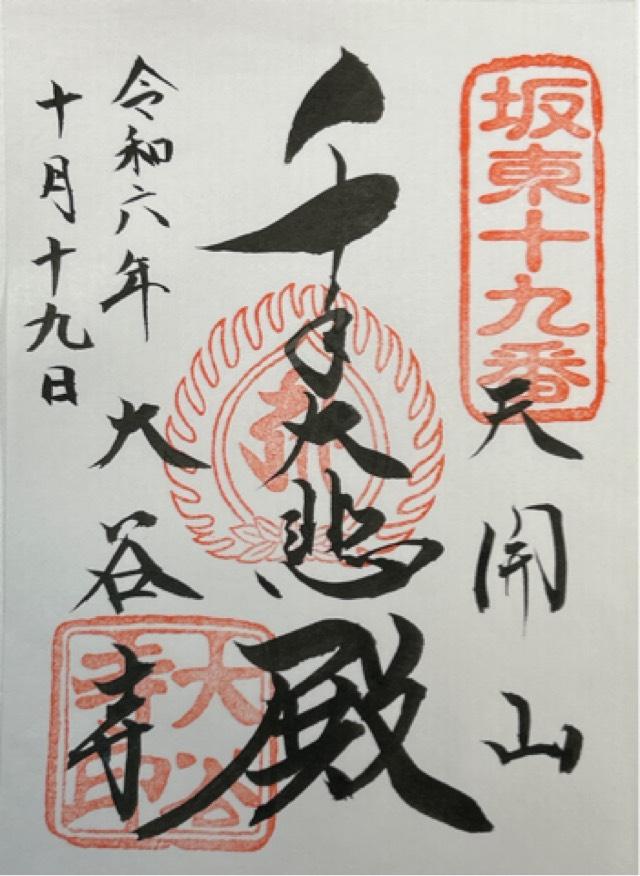

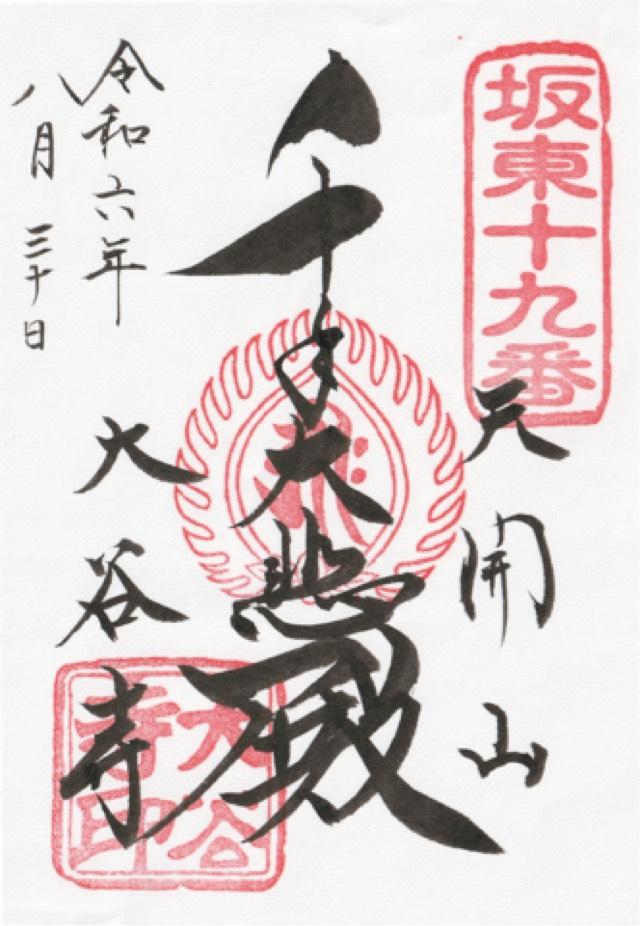

みんなの御朱印

みんなの御朱印

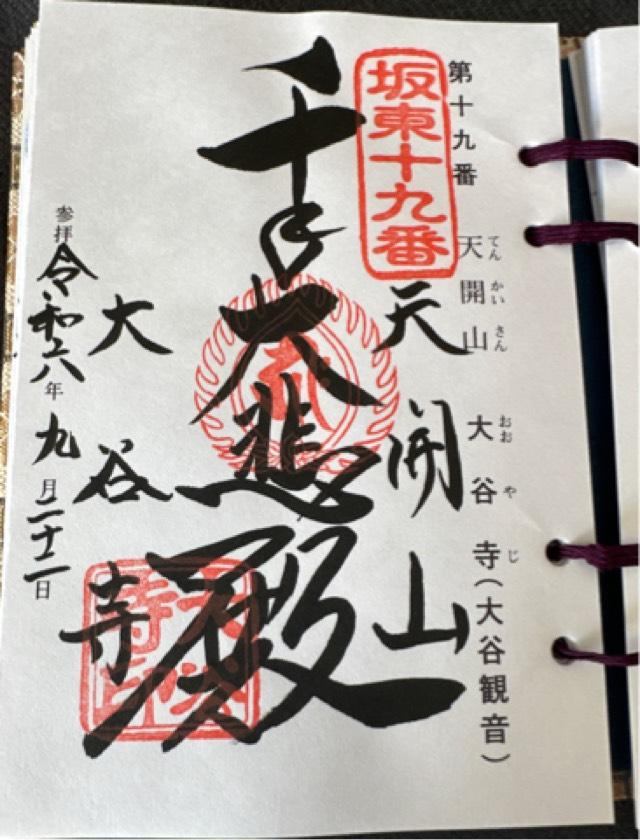

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★ 参拝日:2019年10月27日 12:54

★★★★ 参拝日:2019年10月27日 12:54

★★★★ 参拝日:2023年7月17日 09:00

★★★★★ 参拝日:2020年6月11日 13:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 栃木県宇都宮市大谷町1198 |

| 五畿八道 令制国 |

東山道 下野 |

| アクセス | |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 028-652-0128 |

| FAX番号 | 028-652-3656 |

| 公式サイトURL | http://www.ooyaji.jp |

| 御本尊 | 千手観音菩薩

(通称:大谷観音) |

| 宗派 | 天台宗 |

| 創建・建立 | 不詳 |

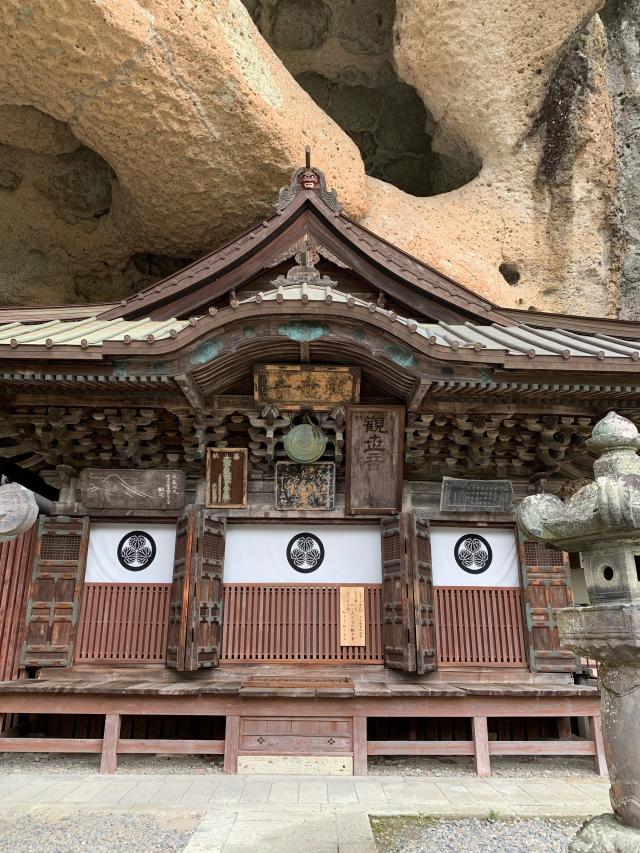

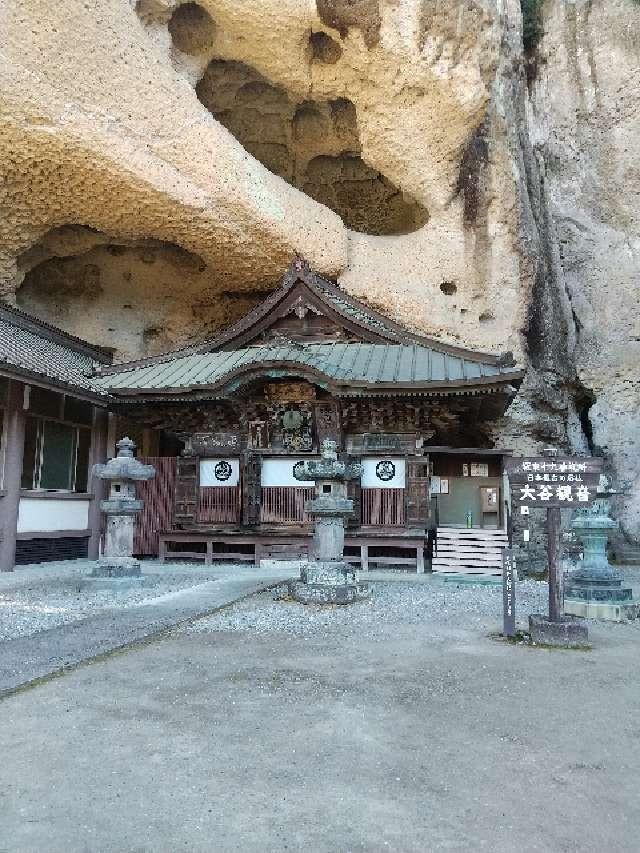

| 由来 | 大谷寺は大谷石凝灰岩層の洞穴内に堂宇を配する日本屈指の洞窟寺院である。 本尊は、凝灰岩の岩壁に彫られた丈六(約4.5メートル)の千手観音で、一般には「大谷観音」の名で知られている。

当寺周辺には縄文時代の人の生活の痕跡が認められること(大谷岩陰遺跡)、また弘仁元年(810年)に空海が千手観音を刻んでこの寺を開いたとの伝承が残ることなどから、定かではないが千手観音が造立された平安時代中期には周辺住民等の信仰の地となっていたものと推定されている。 こうして、平安末期には現代に残される主要な磨崖仏の造立がほぼ完了し、鎌倉時代初期には鎌倉幕府によって坂東三十三箇所の一に定められたものと推定されている。鎌倉時代に入ると、大谷寺は宇都宮社の神職で鎌倉幕府の有力御家人でもあった下野宇都宮氏の保護の下で隆盛したと見られ、1965年(昭和40年)の大谷寺発掘調査において、鎌倉時代の懸仏、1363年(貞治2年又は正平18年)奉納の経石、1551年(天文20年)と書かれた銅椀などが出土している。しかし豊臣秀吉により下野宇都宮氏が改易されると、一時は衰退を余儀なくされた。 しかし江戸時代に入って、奥平忠昌が宇都宮城第29代城主に再封された後の元和年間(1615年~1624年)、慈眼大師天海の弟子であった伝海が藩主忠昌の援助を得て堂宇を再建した。天海僧正は天文年間に宇都宮城下の粉河寺で修行した経歴を有しており、徳川幕府が擁立された後、徳川家康と代々の将軍家の援助により上野寛永寺を建立したほか、日光山貫主として堂宇再建を行っている。 その後、宝永年間にも諸侯の援助により堂宇建立を中心とした勧請が行われたが、その後の火事で多くの堂宇を焼失している。 |

| 神社・お寺情報 | 札所:坂東三十三観音・第19番

下野七福神・弁財天 真言:おん ばさら だるま きりく 参拝料:大人500円 中学生200円 小学生100円 団体割引:大人400円 中学生150円 小学生70円 |

| 例祭日 | 元旦:護摩法要 3月21日:春彼岸の法要 8月13日~16日:お盆の法要 9月23日:秋彼岸の法要 11月第2土曜日:施餓鬼法要 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2023/02/05 11:23:37 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

神社(イトマンスイミングスクール内)

神社(イトマンスイミングスクール内)

上宮社

上宮社

神明社

神明社

.gif)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース