みんなの御朱印

みんなの御朱印

19

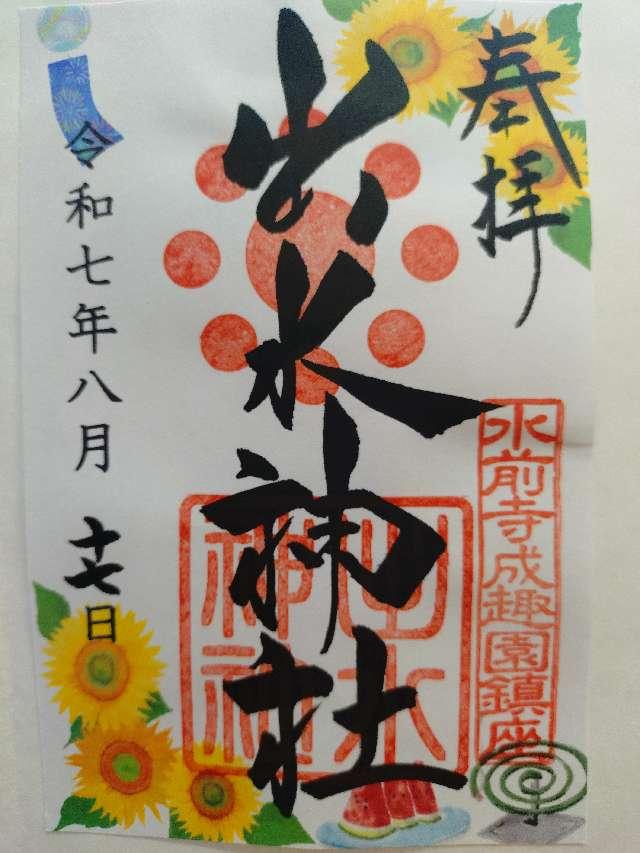

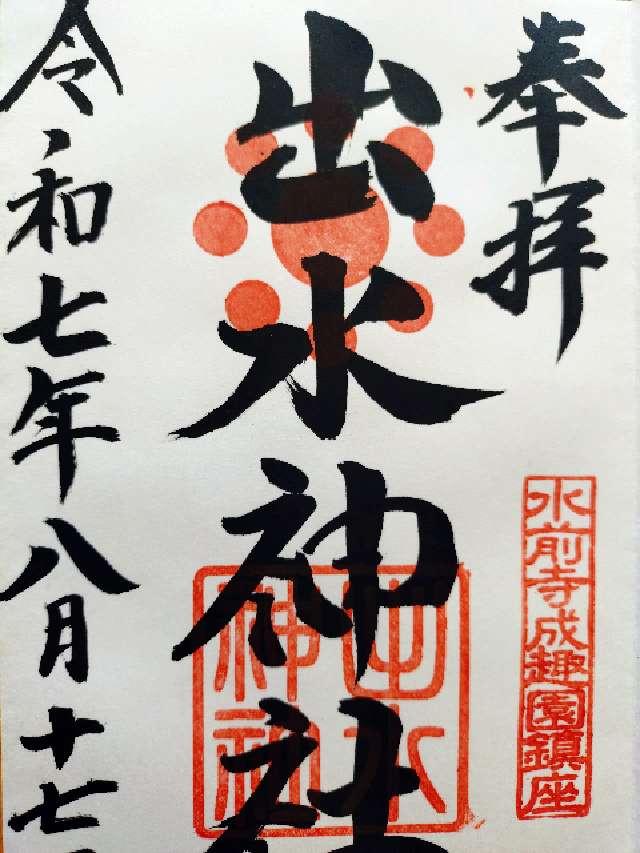

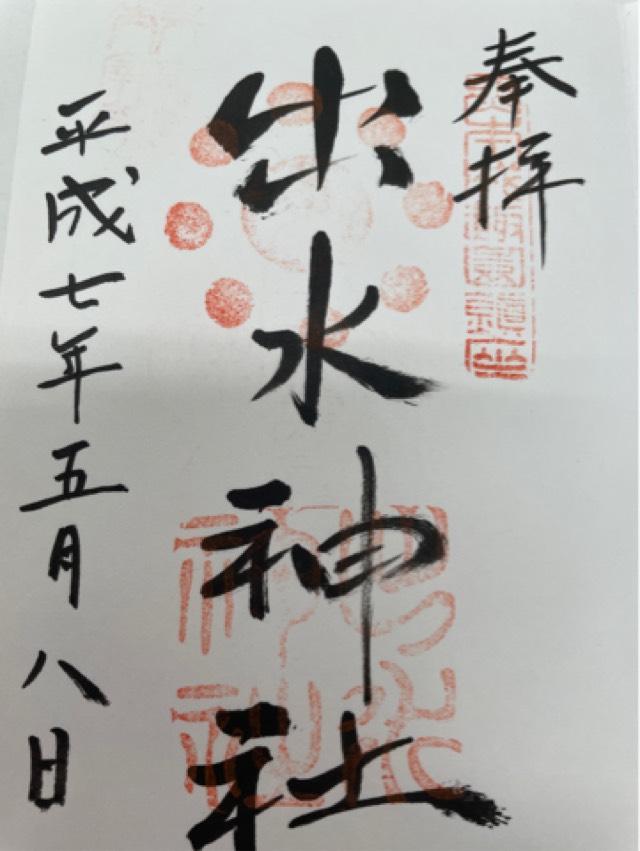

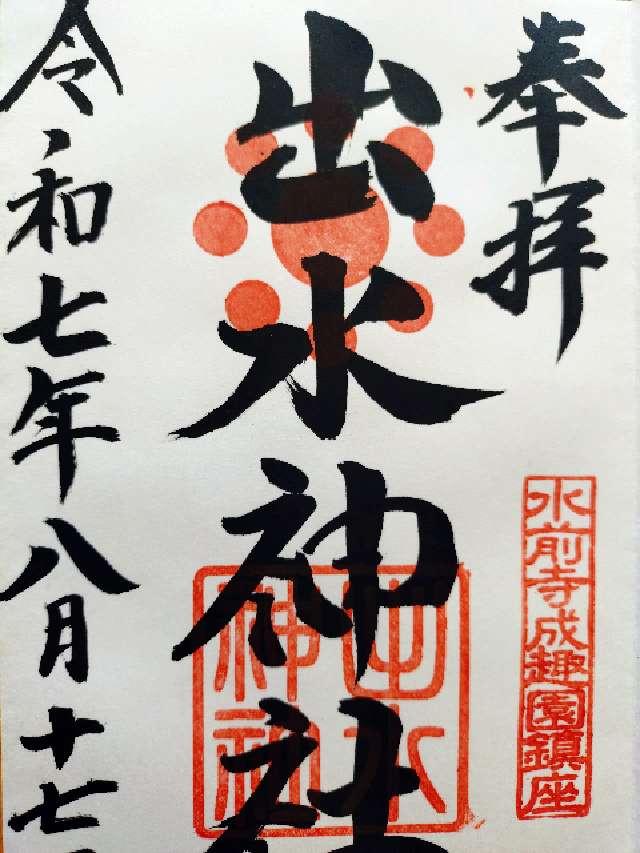

喫煙者さん

2025年8月17日 00:00

24

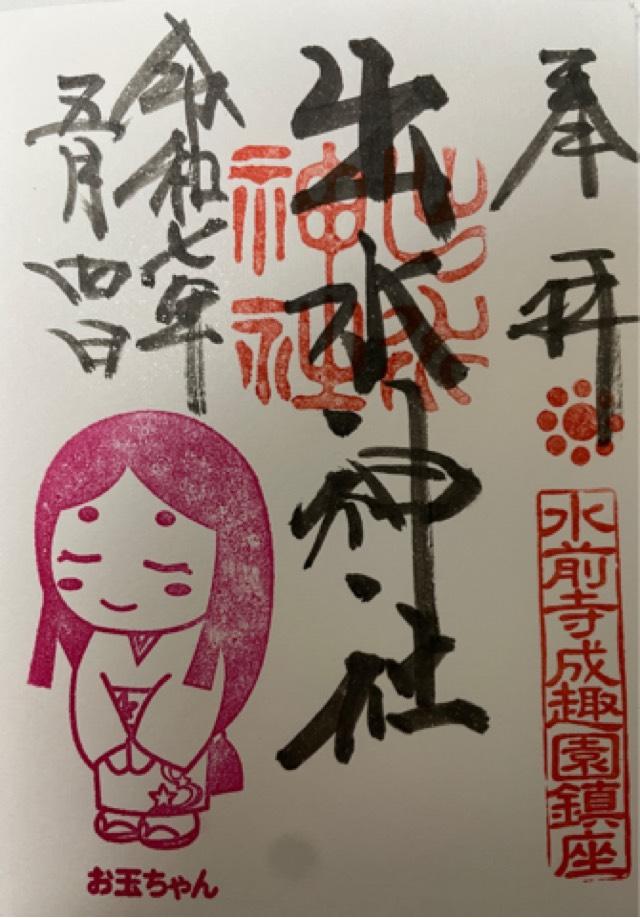

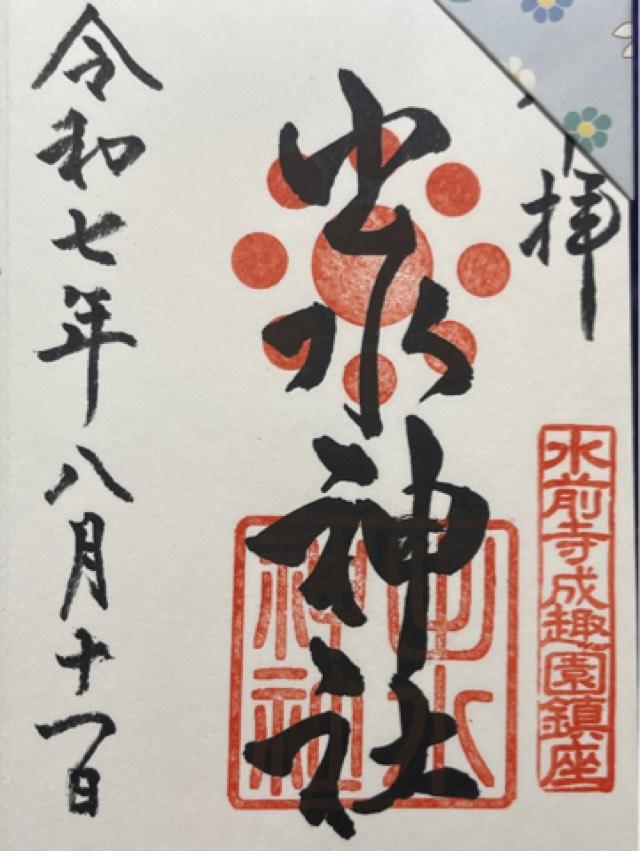

喫煙者さん

2025年8月17日 00:00

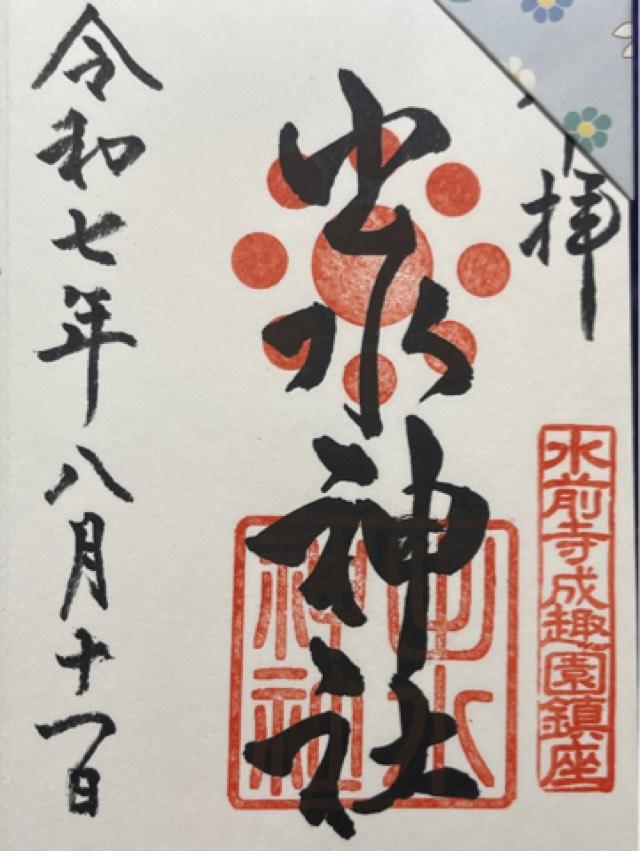

27

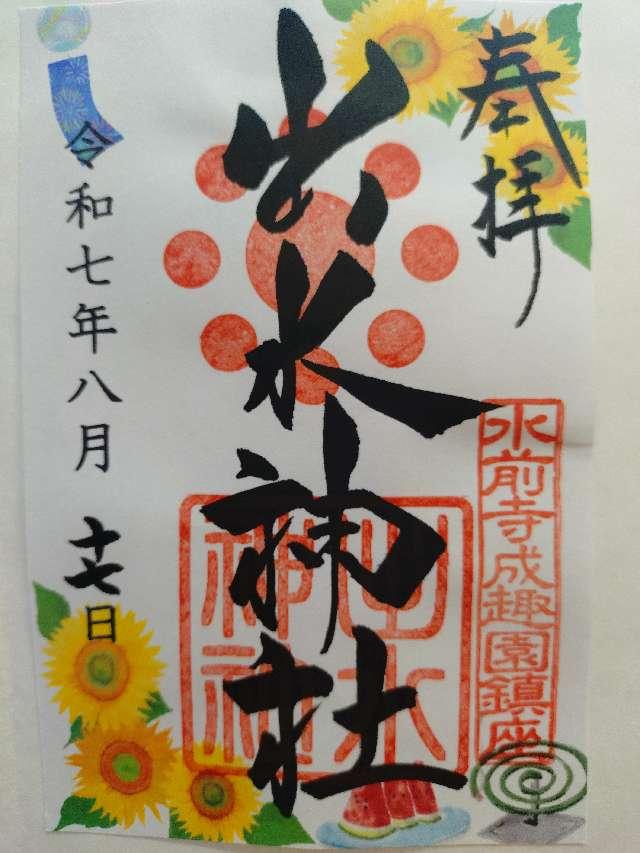

てんさん

2025年8月11日 08:35

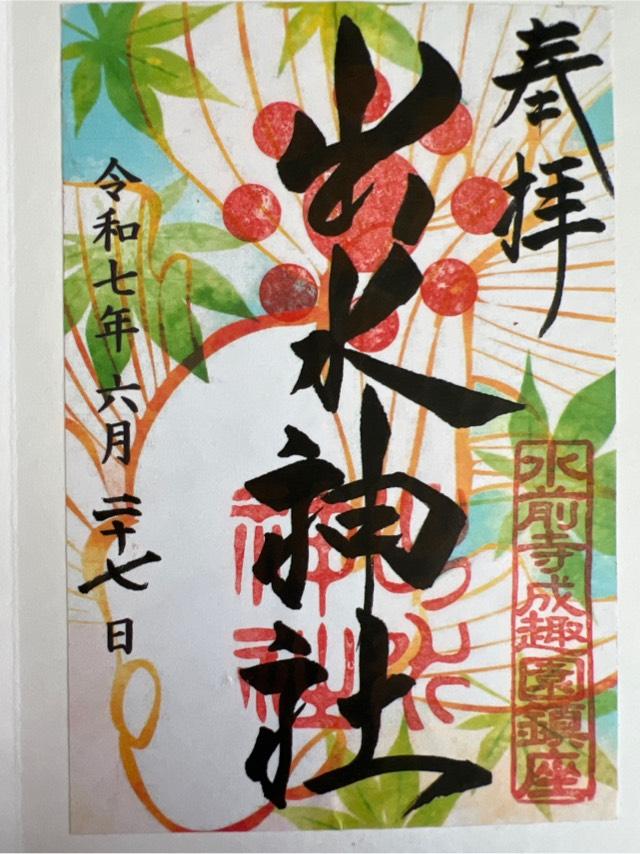

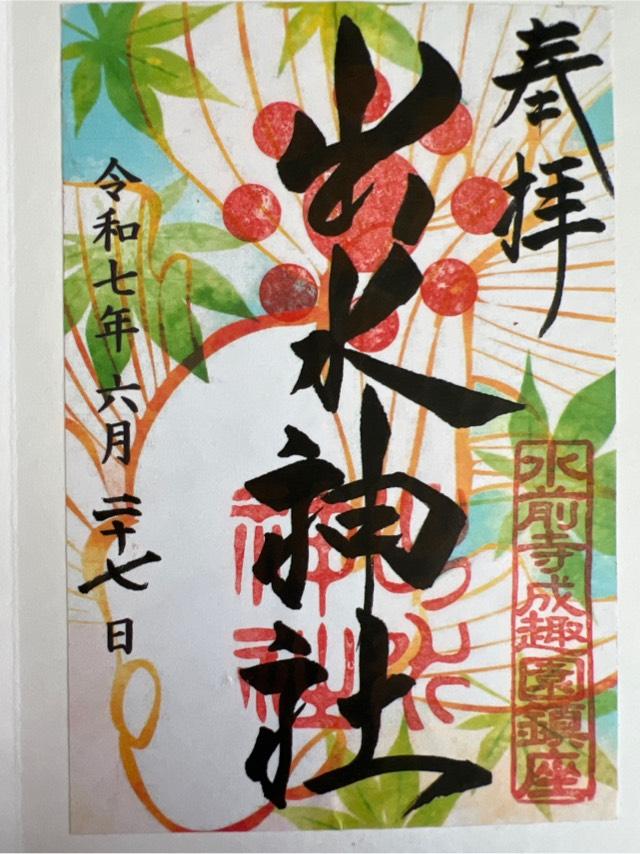

15

マーブさん

2025年6月27日 00:00

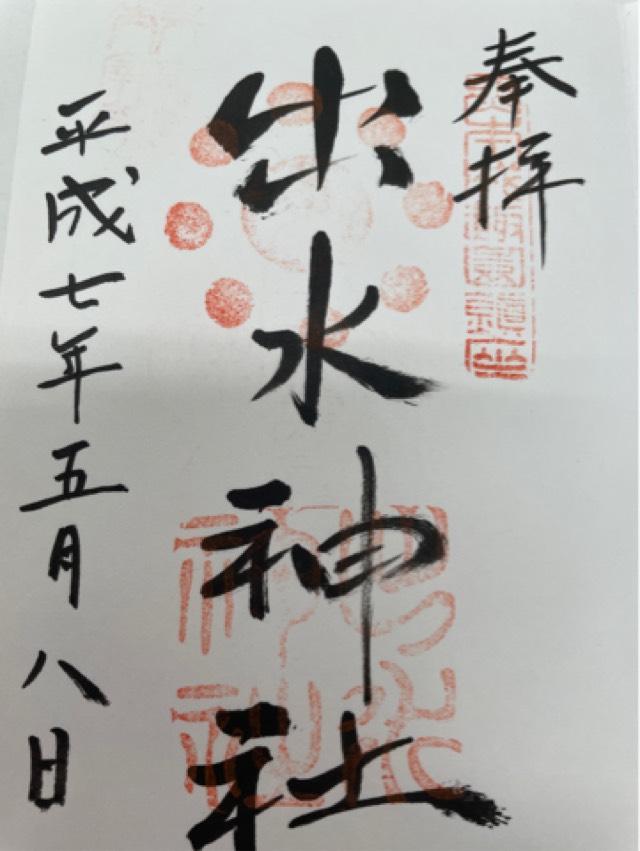

22

あちちょさん

2025年5月8日 12:42

21

BOSTONIANさん

2025年5月4日 19:12

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

2

136

2

169

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

熊本県熊本市中央区水前寺公園8-1 |

五畿八道

令制国 |

西海道 肥後 |

| アクセス |

熊本市電健軍線水前寺公園 徒歩3分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0963830074 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

【主座】

細川藤孝 卿 (初代)

細川忠興 卿 (二代)

細川忠利 朝臣 (三代)

細川重賢 卿 (八代)

【配座】

細川光尚 朝臣 (四代)

細川綱利 朝臣 (五代)

細川宣紀 朝臣 (六代)

細川宗孝 朝臣 (七代)

細川治年 朝臣 (九代)

細川斉茲 朝臣 (十代)

細川斉樹 朝臣 (十一代)

細川斉護 朝臣 (十二代)

細川韶邦 朝臣 (十三代)

細川護久 卿 (十四代)

細川玉 (忠興室) 通称・ガラシャ |

| 創建・建立 |

明治11年 (1878年) |

| 旧社格 |

県社 |

| 由来 |

【祭祀沿革】

明治十年西南の役で、熊本の城下は焼野ヶ原となりました。

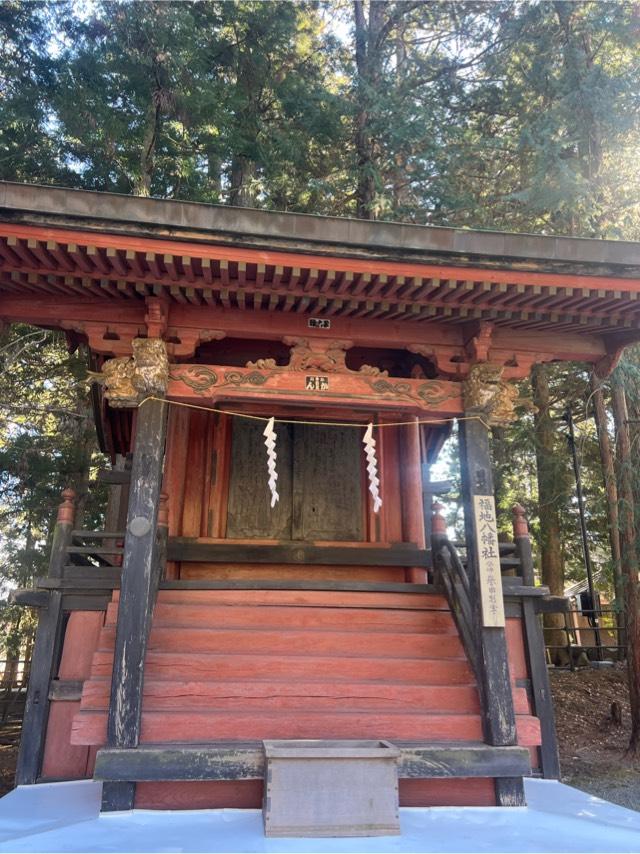

旧藩主を敬い慕っていた旧藩士たちは、藩主の御霊を祀り御恩に報い、御恩徳によって、戦いで荒んだ人心を安定させ、熊本の町を発展させようとの願望から崇拝者相集い、細川家に関係の深い水前寺成趣園の地を選びここに社殿を創建し、細川藤孝公ほか三柱を最鎮しました。

後に歴代の藩主十柱及び忠興公室のガラシャ夫人が合祀されました。

たまたまさきの第二次世界大戦の戦禍を蒙った社殿は殆んど焼失し、辛うじて難を免れた御神庫と神楽殿を旧社地に移し仮社殿としてお祭りして参りましたが、昭和四十五年に至り御社殿の御再建の機運高まり「御復興奉賛会」を設立し工事を進め、越えて昭和四十八年の十二月七日現在の社殿が見事に完成しました。 |

| 神社・お寺情報 |

【境内末社稲荷神社】

十代藩主斉茲公御母瑶台院様御歓請の二本木御殿鎮守の稲荷社も合祀されました。

祭典は、三月初午の日と十一月八日に斎行されます。

【能楽堂】

御祭神細川藤孝公をはじめ御歴代には武道はもとより和歌・茶道・能楽など特に文化の面にもご堪能であわせられ、出水神社の御創建に際し、能楽堂が成趣園南側に設けられました。

爾来、御神事能を中心とした演能が盛んに催されて来ましたが、惜しくも昭和四十年火災に遭い焼失、御祭神ゆかりの伝統文化の振興と発展を切望する各方面からの再建復旧を望む声が日増しに高まり、関係各位の熱意によって昭和六十一年一月、成趣園待望の出水神社能楽堂が見事に再建されました。

この能楽堂は天皇陛下御在位六十年を記念し、御祭神と御縁故深い旧八代藩主松井家より移築奉納されたものであります。

【神苑水前寺成趣園】

(昭和4年12月17日 国指定名勝および史跡)

寛永九年、細川忠利公が肥後藩主として入国された時、豊前羅漢寺の僧玄宅がお供をしてきましたので「水前寺」という寺院を建てて与えられました。

もともとこの地は古来豊富な湧水に恵まれた事から「出水」という地名が起り、又、「水前寺」という地名は寺の名前が地名に使われたものと思われます。

後に、寺を北側に移し玄宅寺と改められました。

忠利公から綱利公に至る三代、八十年の歳月を要して日本式の庭園が築かれました。

これが神苑水前寺成趣園です。

仮山泉石の美を誇る桃山式庭園の代表的なもので、園の中に設けられた茶室酔月亭は、代々の殿様が愛用され、世に水前寺のお茶屋と呼ばれていました。

成趣園の面積は、約75900平方米。

【神苑内建造物】

古今伝授之間

(昭和39年3月10日県指定重要文化財)

池畔に建つ萱葺の建物は当神社御祭神、細川藤孝公が後陽成天皇の弟宮、桂宮智仁親王に古今集の秘伝を授けられた御所内の由緒深い建物で、大正元年、酔月亭のあと地に移転されました。

建物の内部杉戸に、狩野永徳の「雲龍」の墨絵(消滅)、襖に海北友松の「竹林七賢人」の絵があります。

細川家三代忠利公は加藤家の後を受けて小倉より熊本に入城された初代の肥後藩主であり、水前寺成趣園の創設者でもあります。

また剣聖宮本武蔵は、忠利公の招きにより客分として、熊本の地で兵法五輪の書を書き上げました。

【細川藤孝公・細川忠利公 銅像】

細川家初代として礎を築かれた藤孝公は、清和源氏足利幕府管領の流れを汲む武人で足利将軍家を補佐し織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三氏に仕え重用されました。

足利将軍家の有識故実に精通し、武芸百般、和歌、茶道、能楽等に堪能で文武両道の文化人であり、近代歌学の祖と称されております。

【その他・構築物等】

苑内には袈裟紋水磐、光復碑(復興記念碑)の外、数基の記念碑があります。

拝殿南西側の五葉松は数百年の古木です。

光復記念碑の傍に薄幸の放浪歌人・宗不旱の歌碑があります。 |

| 例祭日 |

春季祭典 4/22~4/24

(流鏑馬式・献茶式・能楽式等の奉納)

秋季例大祭 10/18~10/20

(流鏑馬式・献茶式 10/19)

(献幣祭・能楽式 10/20)

その他、古武道・剣道等の奉納。

夏祭 8月第1土曜日 (薪能神事)

月次祭 毎月1日・15日 |

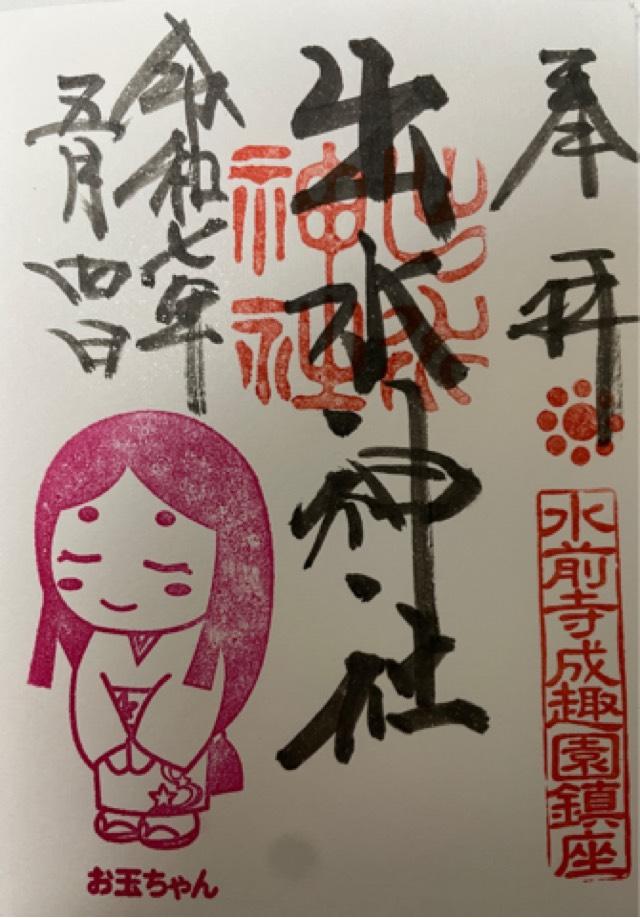

| 神紋・寺紋 |

細川九曜

細川九曜

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】SFUKU

【

最終

更新日時】2025/04/12 22:05:24

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

細川九曜

細川九曜

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

つくし野 杉山神社

つくし野 杉山神社

小御嶽神社(川越氷川神社境内社)

小御嶽神社(川越氷川神社境内社)

大神宮社(八坂神社)

大神宮社(八坂神社)

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース