みんなの御朱印

みんなの御朱印

13

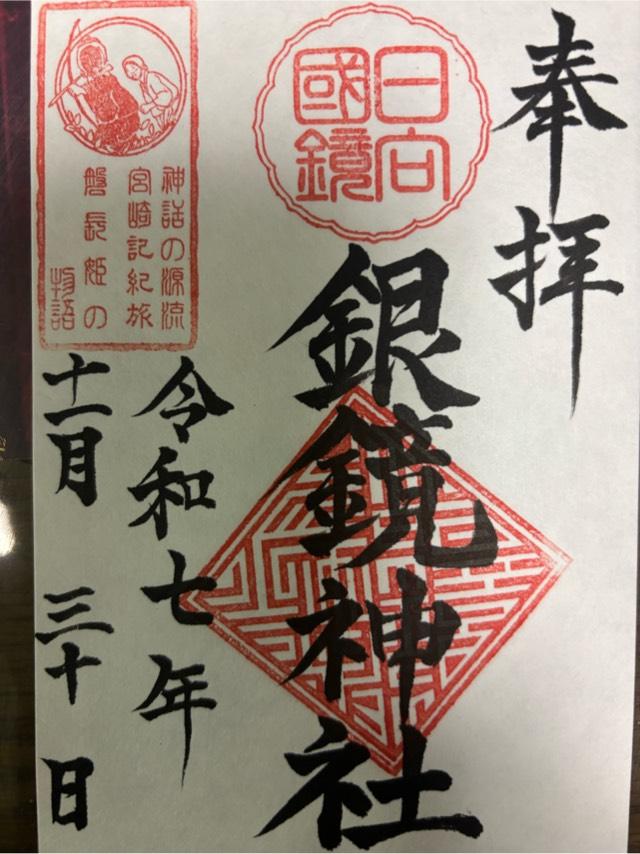

ほちさん

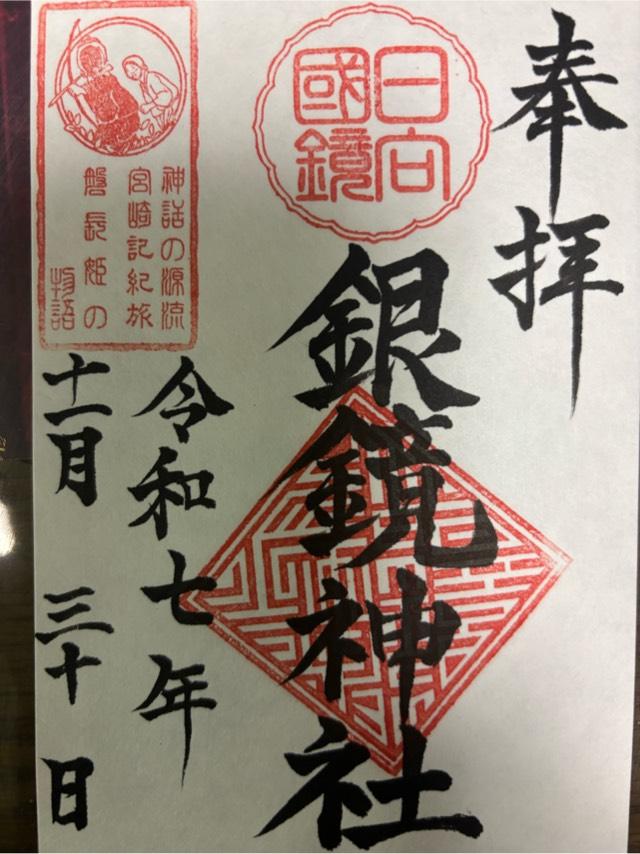

2025年11月30日 00:00

31

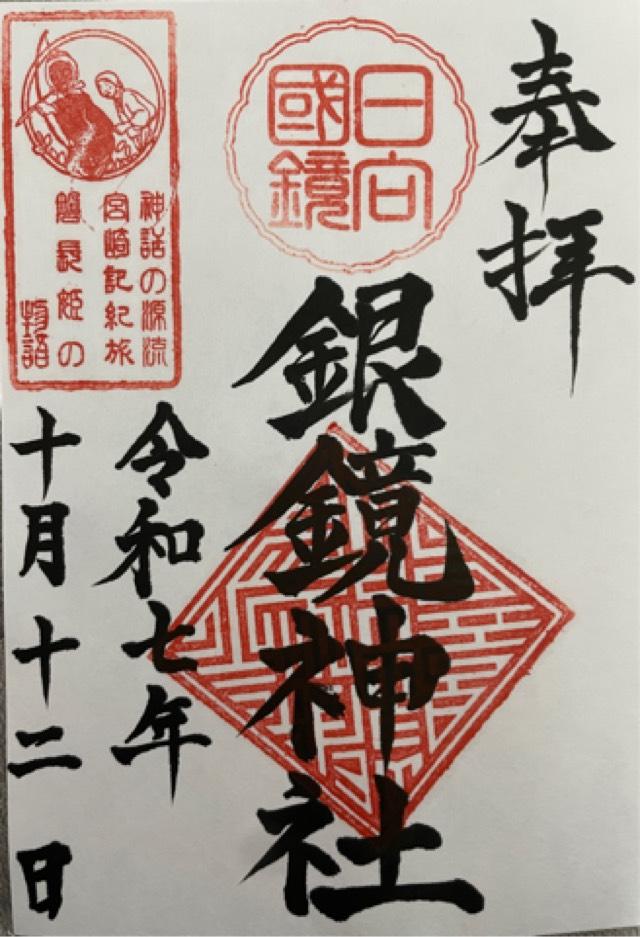

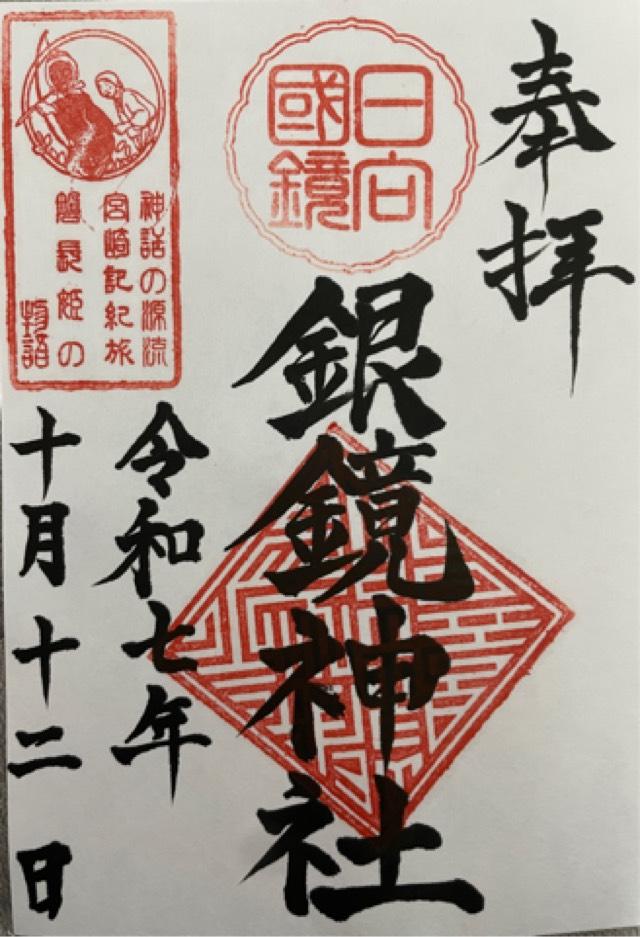

BOSTONIANさん

2025年10月13日 23:13

91

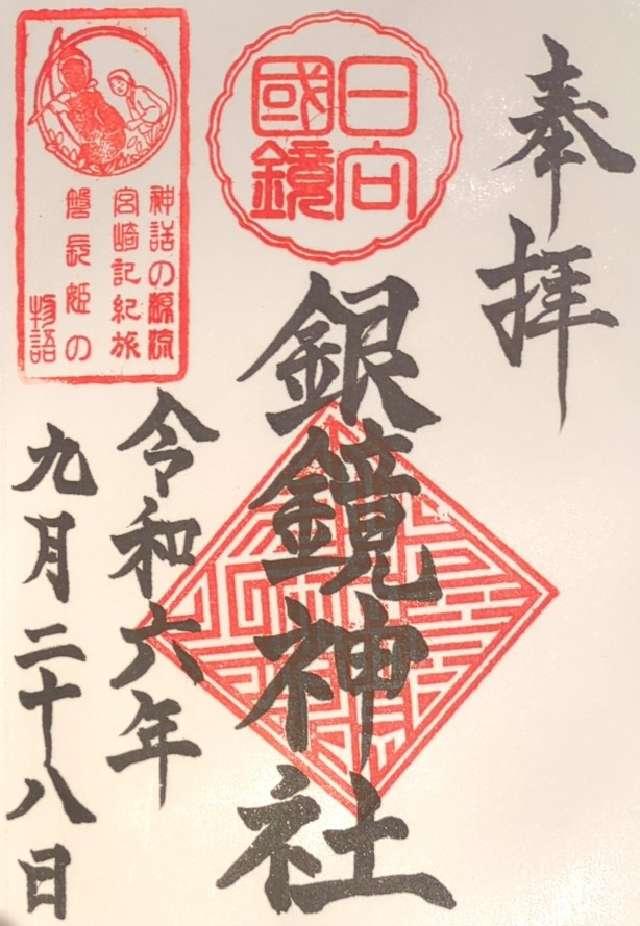

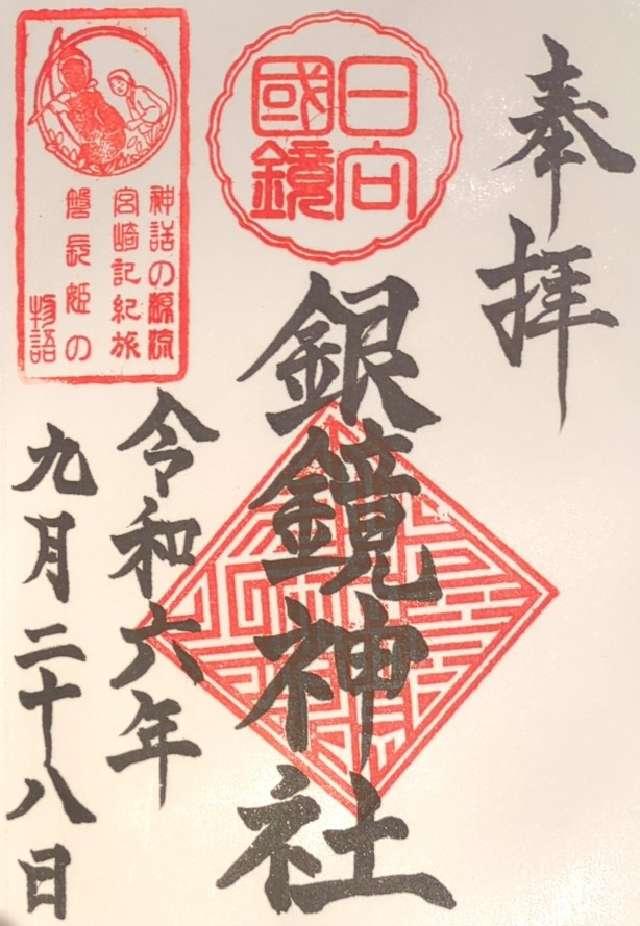

まほろばさん

2024年9月28日 00:00

110

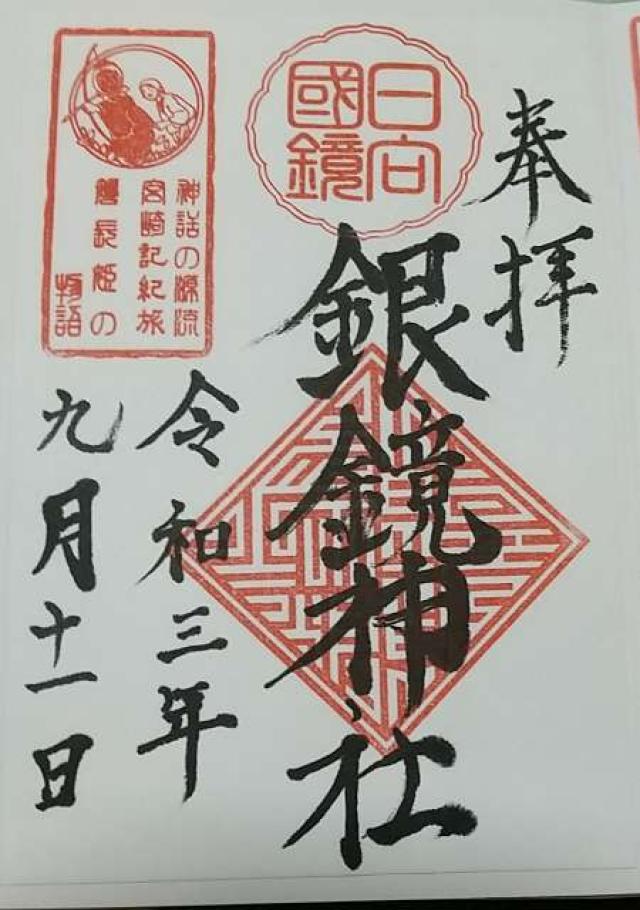

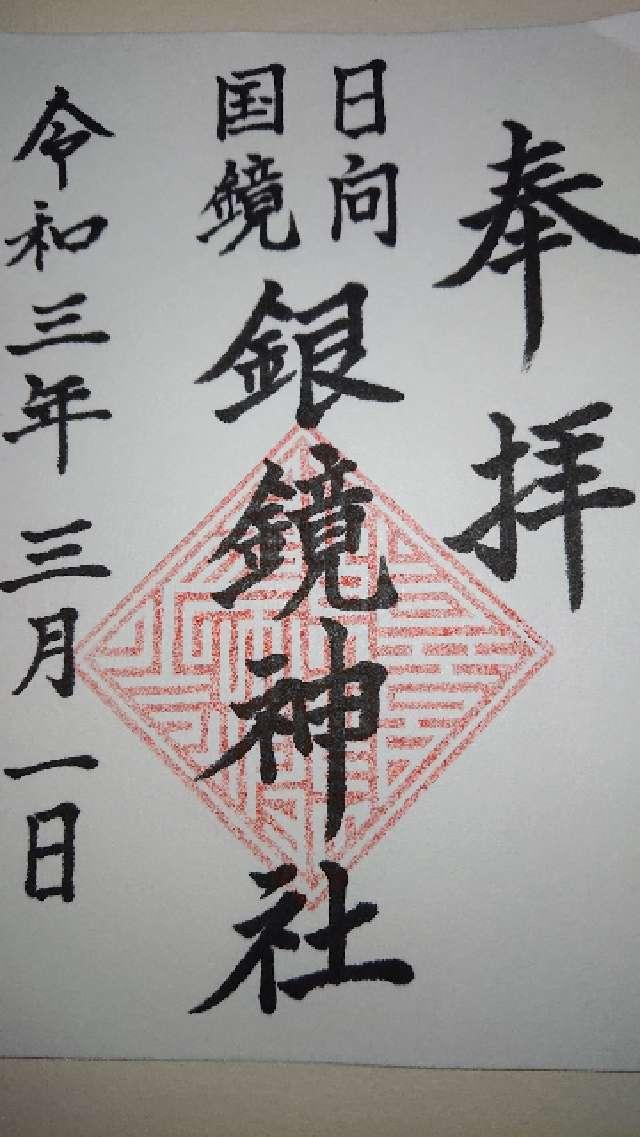

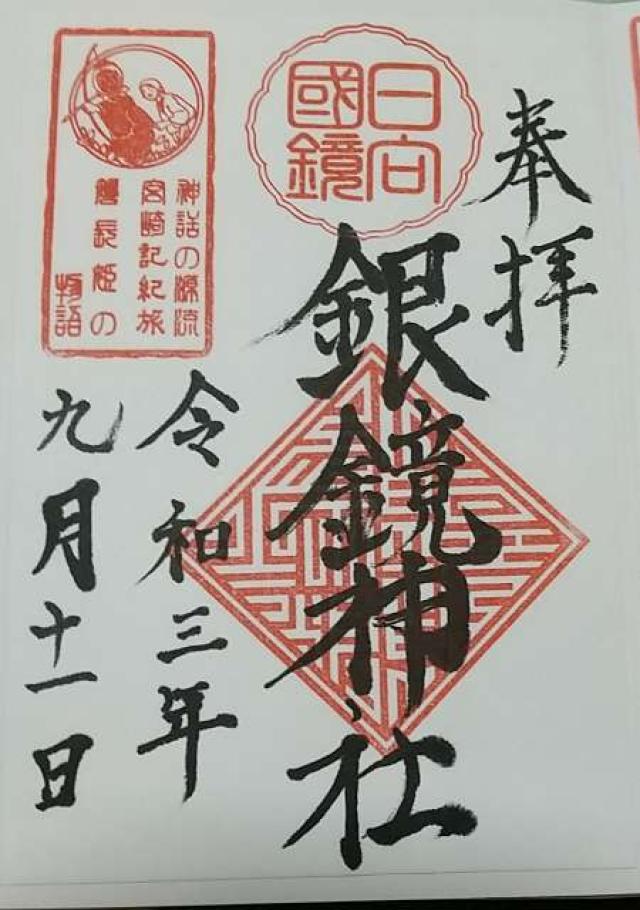

マンボウ親父さん

2021年9月11日 13:00

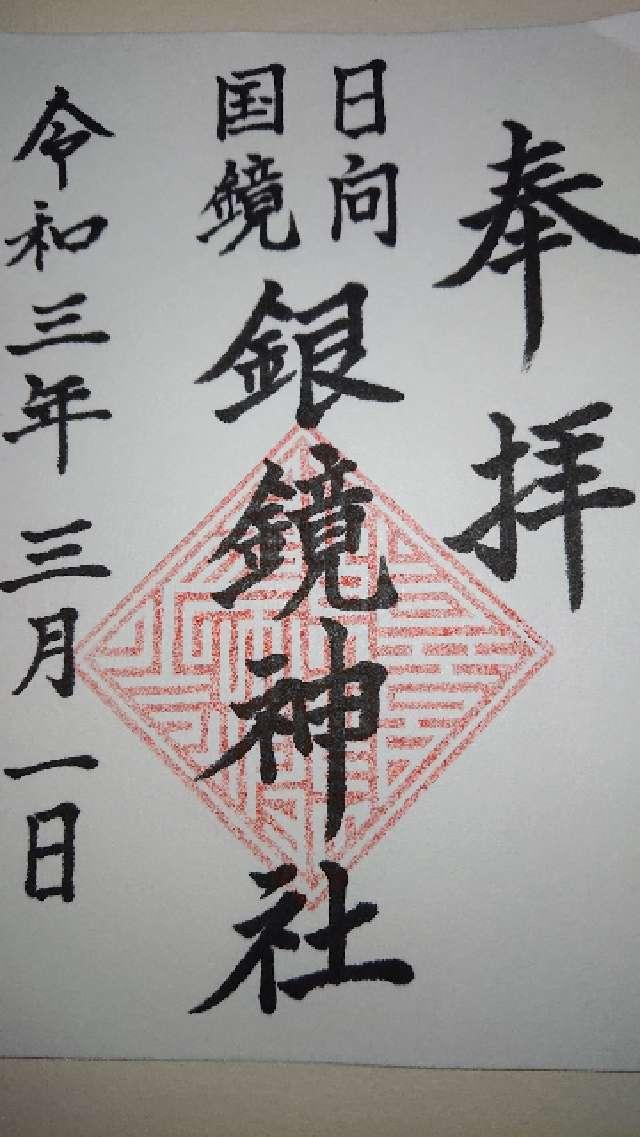

123

rorexgtrさん

2021年2月23日 16:04

114

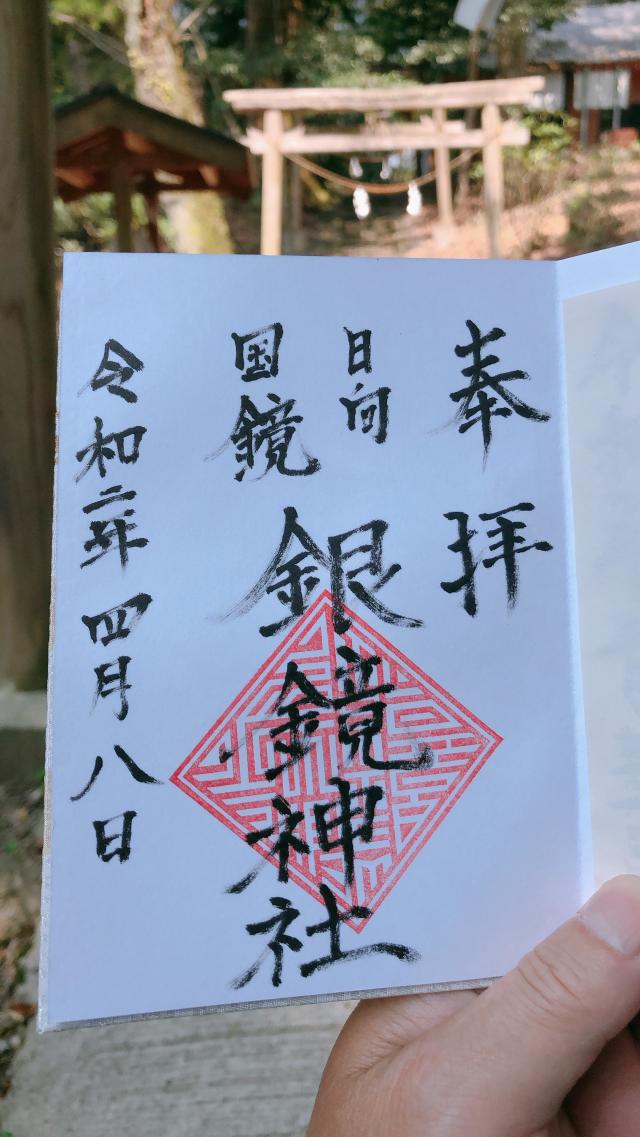

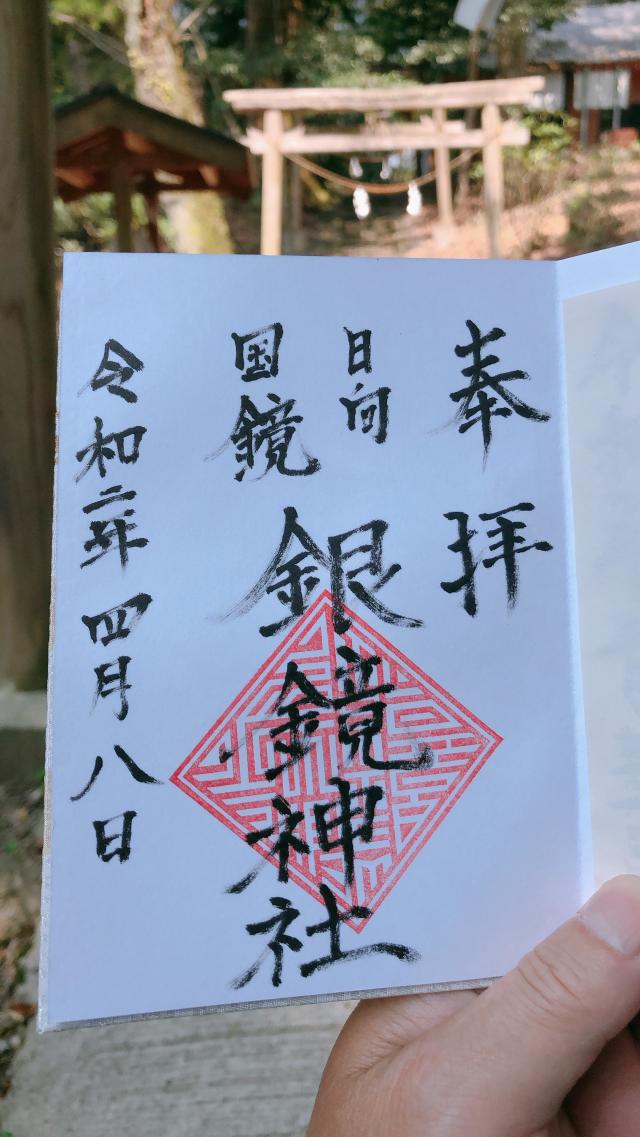

14th moonさん

2020年4月8日 11:10

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

3

230

1

193

1

187

1

197

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

宮崎県西都市大字銀鏡492 |

五畿八道

令制国 |

西海道 日向 |

| アクセス |

|

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

磐長姫尊(いわながひめのみこと)

大山祇尊(おおやまつみのみこと)

懐良親王(かねながしんのう) |

| 創建・建立 |

長享三年三月十六日 |

| 旧社格 |

村社 |

| 由来 |

祭神は、磐長姫命(イワナガヒメノミコト)大山祇尊(オオヤマヅミノミコト)懐良親王(カネナガシンノウ)を合祀した神社である。

祭神懐良親王は、西征将軍懐良親王で、その御神体は、後醍醐天皇より親王に譲り給うた割符の御鏡で、その御鏡は菊池家に伝わり菊池氏の元祖則隆より二十三代岩見守重続公の代に至り、中島に銀鏡神社を創立し長享三年三月十六日(1489)磐長姫と合祀したのである。

当神社に伝わる伝説を次に記してみることにする。天津日高瓊々杵尊が日向国阿田之長屋笠狭(かささ)の御崎(みさき)に天降り給いし時、散歩をしておられると大山祇命に逢われた瓊瓊杵尊に向かって「我に二神あり、姉を磐長姫命と申し妹を木花佐久耶姫命と申す。二人を嫁にあげます。」と言われた。

瓊瓊杵尊は、始めに磐長姫命を納(い)れられたが、磐長姫命は御容貌(みかたち)甚だ醜悪で好み給わずこれを退け、その妹木花開耶姫命を娶(めと)り給うた。磐長姫命大いに恥じ給いて御父大山祇命より譲り受けた御鏡を取り出し、お姿を映して見られるとゴツゴツした顔で龍の如く見えたので深く嘆き悲しみ給いて、その御鏡を乾(いぬい)の方に投げられた。すると、その御鏡が竜房山頂の大木に懸った。磐長姫命は、御鏡のある所を知り米良川を遡(さかのぼ)り右の支川に入り御神体を隠し給うたという。米良川を遡り給う時、腰を掛け給いたる石ありその形あたかも椅子に似ておりこれを土人読んで腰掛け石と言う。

この御鏡、多年を経過し尚、竜房山に留まり光り輝いて此方の西方の村里を照らし、夜も昼のように明るく白く見えたので白見村と言うようになった。時にこの地の住人邊氏兼続という人が、この山に登り御鏡を取り下げ敬宇すること数年後、領主岩見守重続公が長享三年三月十六日(1489)社を創建して後醍醐天皇より譲り受けた割符(わっぷ)の御鏡を合祀して日向国鏡西之宮大明神の称号で祀るようになった。竜房山頂の大木に懸かっていた磐長姫命の持ち鏡であったという御鏡が銀鏡(白銅鏡・しろかねかがみ)であった為、白見を銀鏡(しろみ)と言うようになった。その御鏡と割賦の御鏡が銀鏡神社の御神体である。

割賦の御鏡は、直径十一センチ、ひもをめぐらして四乳あり、銘帯に「天下大明見日之光」の八字を隠刻し、周縁に十六葉を有する前漢時代の葉文鏡で日向国内最古に属する鏡鑑の一つで重要有形民俗文化財県指定を受けている。

延宝三年十二月十四日(1675)銀鏡鎮守大明神の称号に替り、銀鏡神社の社号で呼ばれるようになった。社殿創建以前は竜房山そのものを御神体として祀り、御神木は今の本殿の場所に生い繁っていたイチイ樫であった。この御神木を通して竜房山を拝んでいたのだそうである。昭和五年九月二十五日、倒伏したので本殿の左側にその根株を安置して、雨に濡れぬよう屋根を葺いて大事に祀ってある。七百年以上の樹齢だったという。明治二十五年、現在の社殿に改築したもので、元宮は今の祖霊舎で覆(おおい)屋根を葺いて大事に保存してある。本殿は、拝殿前面の地積が非常に狭かったので昭和五十二年度に本殿拝殿共に後方に移動して、前面境内を広くしたのである。同時に社殿の屋根を銅板で葺き替え、境内参拝道の整備をして今日に至っている。 |

| 神社・お寺情報 |

|

| 例祭日 |

12月14日 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】管理者

【

最終

更新日時】2018/05/08 11:21:56

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

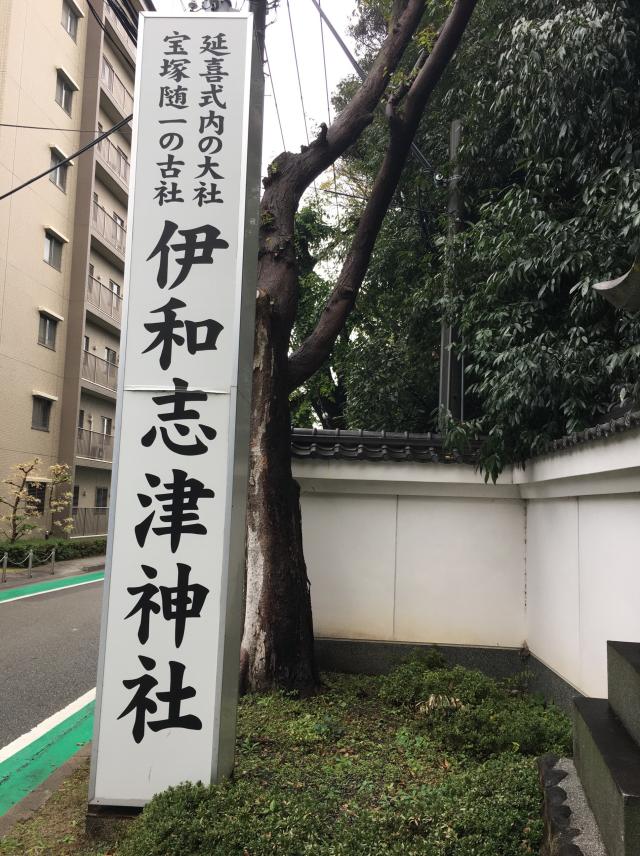

伊和志津神社

伊和志津神社

菅生神社

菅生神社

蛍子神社

蛍子神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース