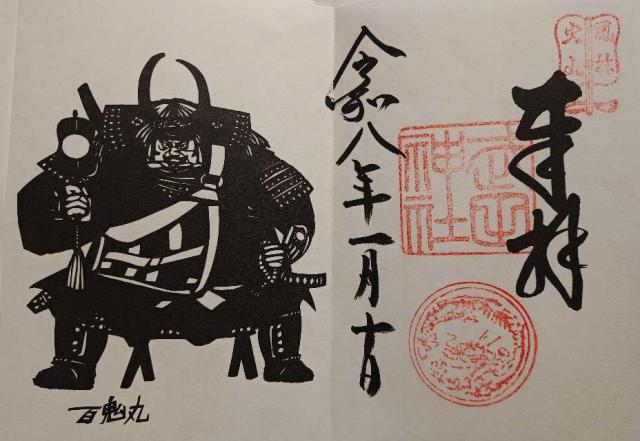

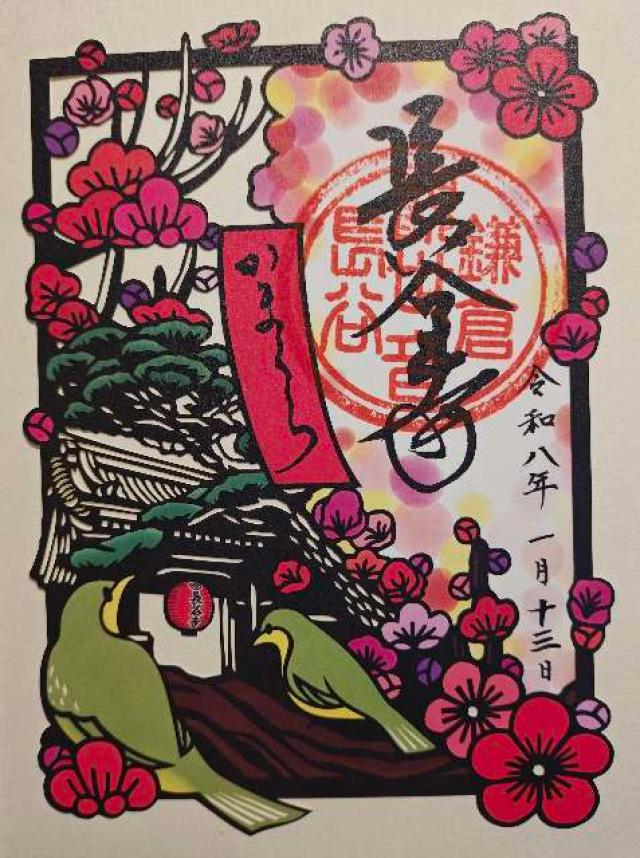

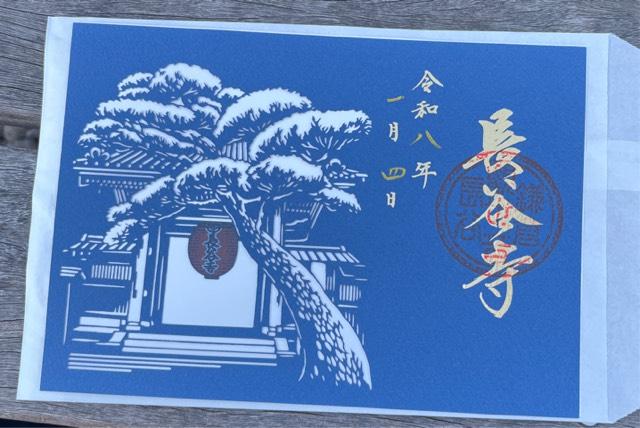

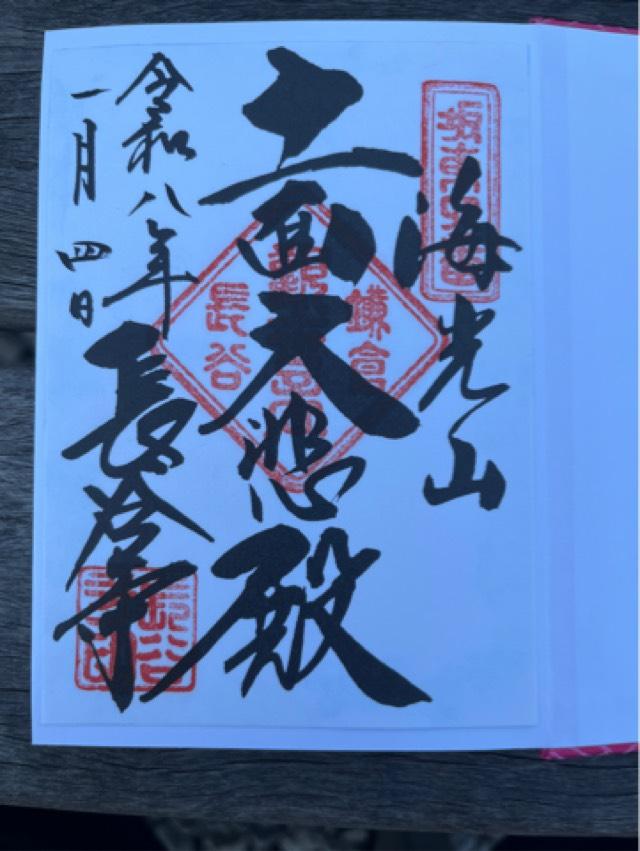

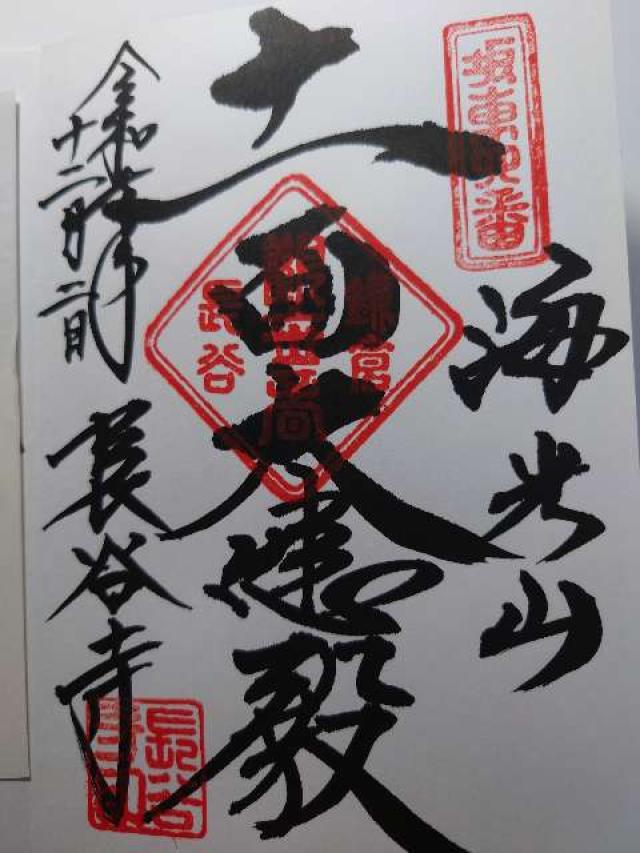

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

★★★★★ 参拝日:2019年11月9日 14:54

★★★★★ 参拝日:2019年11月9日 14:53

★★★★ 参拝日:2021年4月3日 00:00

中に入るのに有料でしたが、価値あるお寺さんだと思います!😃

★★★★★ 参拝日:2019年10月9日 11:00

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

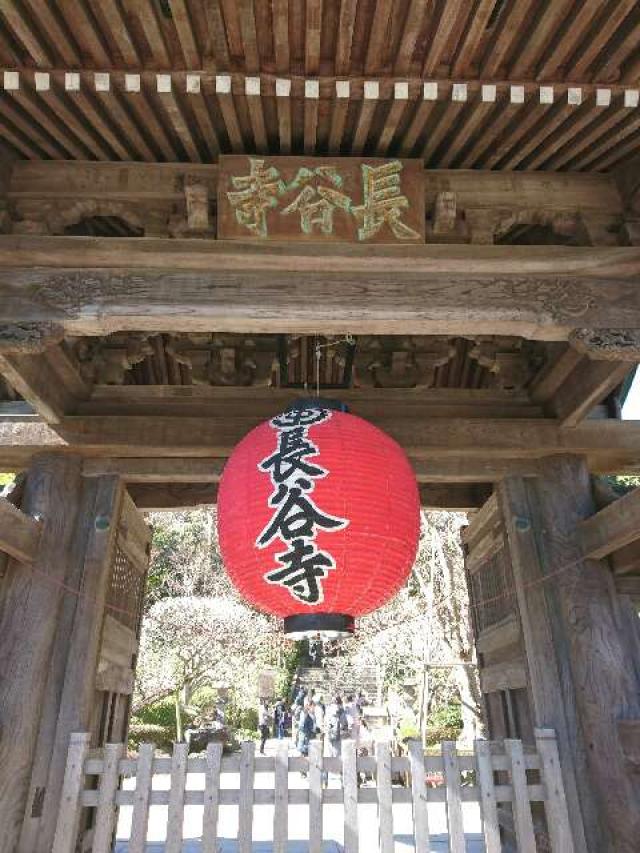

| 住所 | 神奈川県鎌倉市長谷3-11-2 |

| 五畿八道 令制国 |

東海道 相模 |

| アクセス | 江ノ島電鉄線長谷 徒歩3分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0467226300 |

| FAX番号 | 0467226102 |

| 公式サイトURL | http://www.hasedera.jp |

| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |

| 宗派 | 浄土宗系単立 |

| 創建・建立 | 天平8年(736年) |

| 由来 | 伝承では長谷寺の創建は奈良時代とされているが、中世以前の沿革は明確でなく、創建の正確な時期や経緯についても解明されていない。

寺伝によれば、天平8年(736年)、大和の長谷寺(奈良県桜井市)の開基である徳道を藤原房前が招請し、十一面観音像を本尊として開山したという。この十一面観音像は、観音霊場として著名な大和の長谷寺の十一面観音像と同木から造られたという。すなわち、養老5年(721年)に徳道は楠の大木から2体の十一面観音を造り、その1体(本)を本尊としたのが大和の長谷寺であり、もう1体(末)を祈請の上で海に流したところ、その15年後に相模国の三浦半島に流れ着き、そちらを鎌倉に安置して開いたのが、鎌倉の長谷寺であるとされる。 当寺の梵鐘には文永元年(1264年)、当時の住職真光の勧進により鋳物師物部季重が造った旨の銘文があり、この頃には長谷寺が存在していたことと、当時は「新長谷寺」と呼ばれていたことがわかる。鎌倉時代にさかのぼる遺物としては他に弘長2年(1262年)および徳治3年(1308年)銘の板碑、嘉暦元年(1326年)銘の懸仏(かけぼとけ)などがある。 近世の地誌『新編鎌倉志』や、寺に伝わる『相州鎌倉海光山長谷寺事実』などによると、歴代の権力者が長谷寺の伽藍や本尊の修造を行っている。康永元年(1342年)には足利尊氏が伽藍と諸像の修復を行なった。明徳3年(1392年)には、足利義満が観音像の光背を修復し、行基の作という伝承のある像を前立(まえだち)として安置した。天文16年(1547年)に、北条氏康の寄進を受け、天正19年(1591年)、徳川家康から朱印状を受ける。慶長12年(1607年)、堂塔伽藍を改修し、正保2年(1645年)にも、酒井忠勝が堂宇を改修している。 長谷寺は江戸時代の初め、慶長12年(1607年)の徳川家康による伽藍修復を期に浄土宗に改宗した。当時の住持玉誉春宗を中興開山としている。太平洋戦争終戦直後に、金戒光明寺、知恩院という浄土宗の二大本山が浄土宗から独立した混乱期に、浄土宗から独立し単立となった。 |

| 神社・お寺情報 | 坂東三十三観音・第4番札所

鎌倉三十三観音・第4番札所 相模二十一箇所・第12番札所 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】まっきー 【 最終 更新日時】2023/05/28 08:06:12 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

釧路神社

釧路神社

塩釜神社

塩釜神社

徳重神社

徳重神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース