みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

1

111

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県草加市柿木町1732 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

JR武蔵野線吉川 徒歩21分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

048-935-1345 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

伊弉冉尊 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

旧村社 |

| 由来 |

境内掲示板

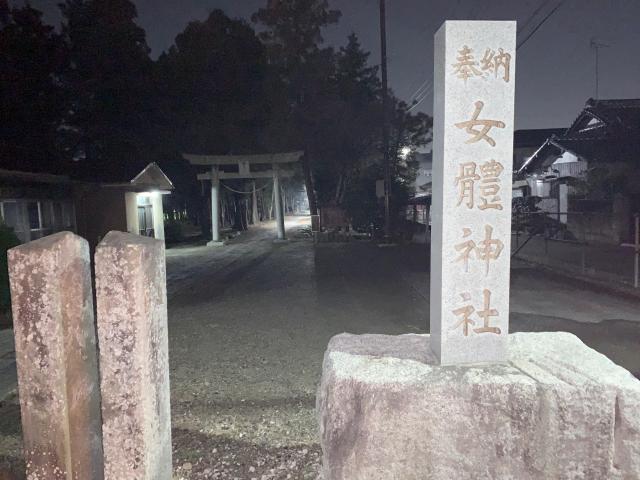

女体神社

所在地草加市柿木町

当社は、伊弉冉尊を祀り、柿木の鎮守として人々に厚く敬われてきた。

柿木は、中川沿いに下妻街道があり、草加市内にあって最も古くから開発された土地といわれ、伝承では、この土地の開発の祖を豊田氏と伝えている。

豊田氏は、平将門の伯父国香を祖とし、下総国豊田荘の地頭を務め、のち石毛に本城を構えた。しかし、天正三年(一五七五)城主豊田治親が恒例の雷電神社参の時、下妻の多賀谷氏の侵略にあい、治親は討たれ本城も陥ちてしまった。

残された婦人と遺子は急変により石毛を捨て縁をたよってここ柿木まで落ちのび、この地を永世の地と定めたというのである。

豊田氏は信仰心厚く、殊に筑波山女体神社を崇拝していた。それによって分霊をこの地に勧請し創建されたのが当社であるといい、社殿も北方、筑波山に向けて建てられている。

昭和六十一年三月

草加市教育委員会

境内碑

改修記念碑

柿木町は古利根川の自然堤防上の微高地に発達した歴史ある村である。出土した六角宝幢形経筒や応永時代の青石塔婆に依ってもその一端がうかがえる。

当地には社寺建築、野佛等の文化遺産がいまでも数多く殘されており地域の人々にとってかけがいのない財産と言えよう。此の鎭守女體神社は其の代表的なものである。文化文政年間の新編武藏風土記稿ではすでに女體神社が紹介されて居る。「女體社」村の鎮守なり、東漸院持ち、末社、稲荷龍王八幡、とありさらに明治初期発行の武蔵国郡村誌に「女體神社」村社、社地東西拾間、南北百五間、面積五百坪、村の東南に在り、伊弉冉尊をまつる、祭日十一月十五日境内に八幡社、稲荷社、水神社、三峯社の小祠あり、と紹介されている。

当女體神社の創建は明らかではないが、記録資料等から推察して江戸中期以前と思われる。享保十三年銘の、奉納幌や額等貴重な資料がある。当時は権現造りの茅葺屋根であったが今回の社殿大改修で原形を保つ銅板葺屋根となった。

真義真言宗東漸院とは別当の関係にあったが、明治元年大政官布告の神佛分離令により独立した。神社名も江戸時代末期までは「正一位女體権現」であった。文化八年銘入りの扁額は取りはずされ「女體神社」と改称され明治四年諸社制度の布告により柿木村社に格付けされ、昭和廿一年神道指令により村社制は廃止された。昭和廿八年宗教法人を組織し現在に至って居る。此の女體神社は創建以来永い間村人達の信仰を集め人々の心の依りどころであった。近年永い年月の風雪雨に耐え得ず、惣氏子、神社総代、建設委員会等結集、社殿の大改修及び木造鳥居と石鳥居と成し末社参道の大修理を行ふ。神の御加護を祈り記録す。 |

| 神社・お寺情報 |

|

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】ムンク

【

最終

更新日時】2024/11/04 08:14:09

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録 自分の参拝記録

自分の参拝記録 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 基本情報

基本情報

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

宗像護国神社

宗像護国神社

鉾持神社

鉾持神社

川越熊野神社

川越熊野神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース