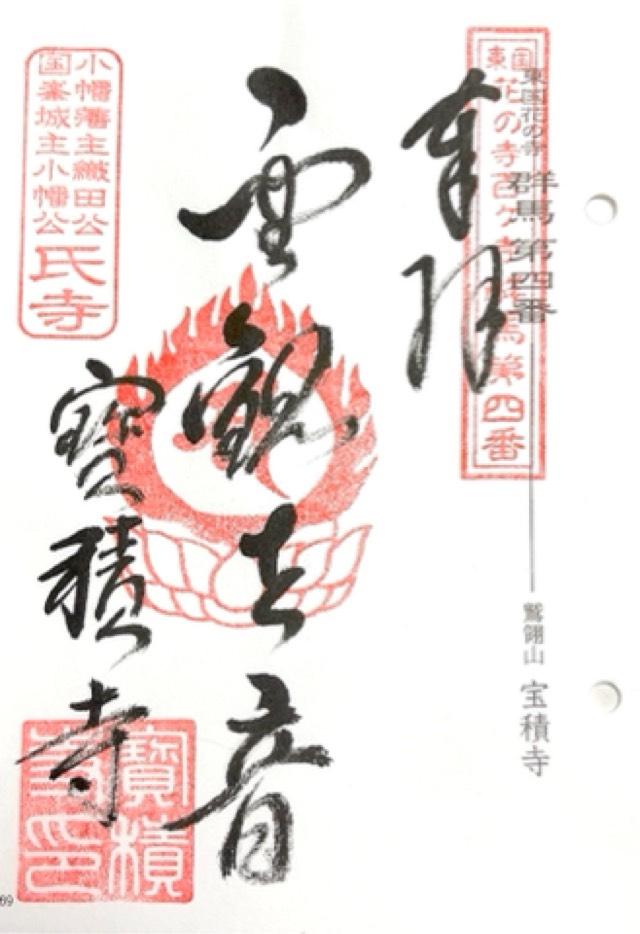

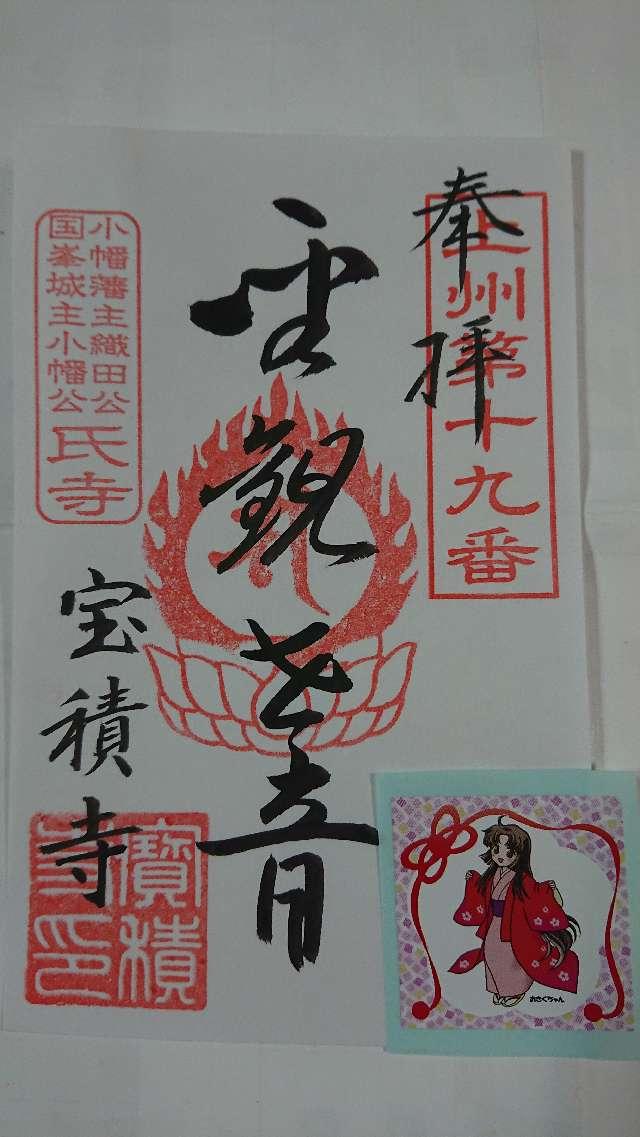

みんなの御朱印

みんなの御朱印

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

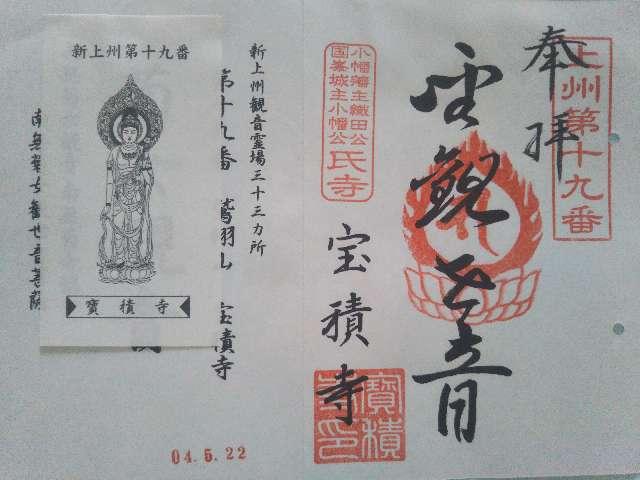

★★★ 参拝日:2018年7月15日 13:58

札所:東国花の寺・群馬4番 新上州三十三観音・第19番札所 小幡七福神・布袋尊 【庫裡・寺務所】 御朱印:300円

★ 参拝日:2025年8月2日 14:32

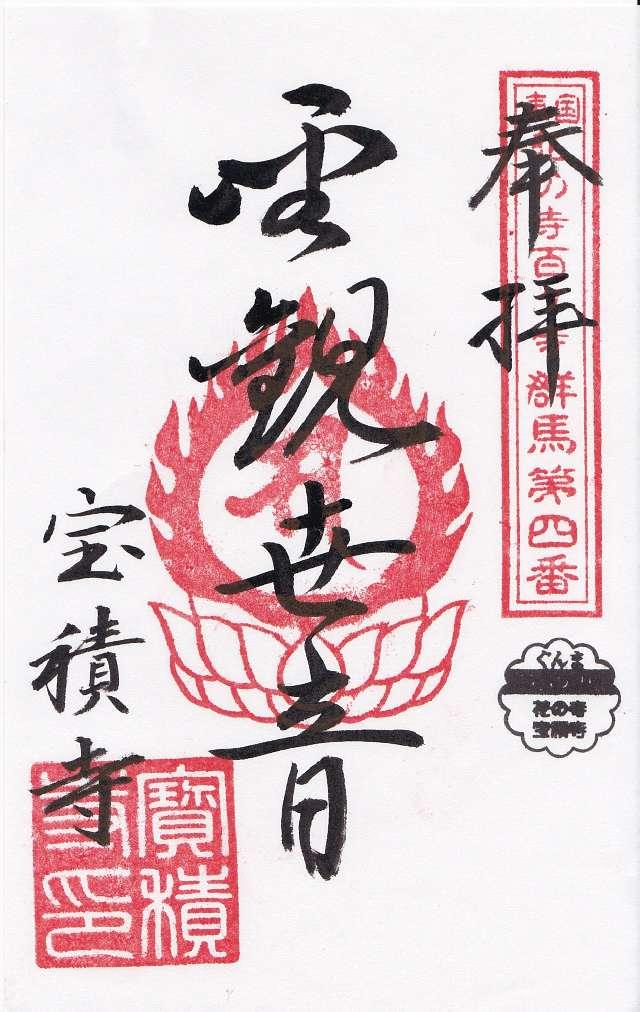

★★★★★ 参拝日:2023年12月16日 16:19

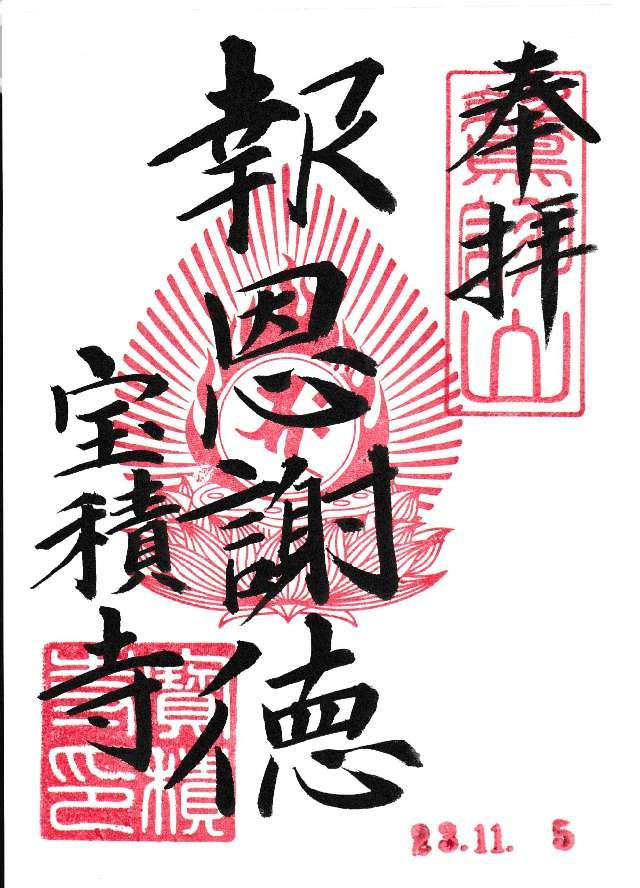

参拝日:2023年11月5日 14:36

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

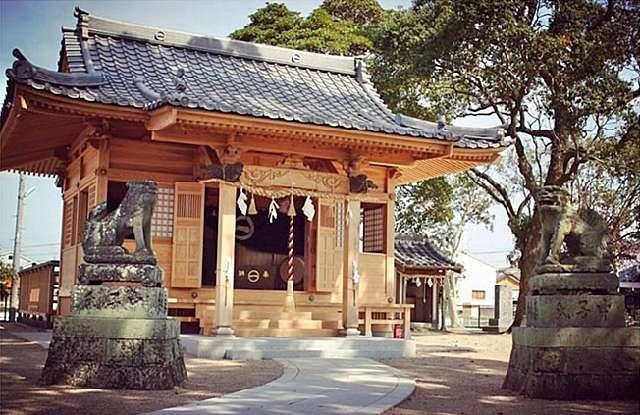

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字轟774 |

| 五畿八道 令制国 |

東山道 上野 |

| アクセス | |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 0274-74-2743 |

| FAX番号 | 0274-74-3024 |

| 公式サイトURL | http://www.hoshakuji.jp/ |

| 御本尊 | 釈迦如来

札所本尊:菊女観世音菩薩(聖観音) |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| 創建・建立 | 正安年間(1299年~1301年) |

| 由来 | 宝積寺は、鎌倉時代後期の正安年間(1299-1301)にはすでに天台宗の寺としてかなり広い寺領を持ち栄えていました。その前身は、現在の寺から南山中四キロメートル奥の天寿庵(てんじゅあん)といわれ、その跡には墓石などの存在が認められている。また、寺裏には小幡氏初代氏行侯室の供養碑といわれる延慶二年(1309年)の碑があり、小幡氏は延慶年間(1308-1310)には、宝積寺を菩提寺と定めていたことがわかります。

その後、室町時代中期の宝徳二年(1450年)国峯城主小幡実高(おばたさねたか)侯が開基となり、茨城県東昌寺の開山即庵宗覚禅師を請いて曹洞宗として再興されました。その後、小幡氏とともに戦乱の渦に巻き込まれながら栄枯盛衰を繰り返しました。室町時代後期の永禄四年(1561年・史実)と天正十八年(1590年伝承)、と二回の戦火にあい伽藍の全てを焼失し、その後極度に寺は衰退しました。江戸時代初期の寛永七年(1630年)十四世石室和尚によって、それまでの東向きから現在の本堂を北向として建立されました。 小幡氏が滅んだ後の元和二年(1616年)に織田信良(おだのぶよし、安土桃山時代から江戸時代前期の武将、大名。上野小幡藩初代藩主。父は織田信雄、母は木造具政の娘であるため、織田信長と北畠晴具の孫にあたる)侯が小幡藩の藩主となり、菩提寺を宝積寺と定め、毎月日を決め(月に八度)参詣されました。その後、信昌から信久と続いたが、信久侯の代に小幡氏の陰膳の事で口論となり、信久侯は立腹のあまり墓地その他すべてを城南の祟福寺に引移してしまいました。その後、小幡藩織田家は明和事件に巻き込まれるまで、国主格の待遇を受けました。 江戸時代中期の寛政二年(1790年)十二月伽藍のすべてを焼失、寛政五年(1793年)に三十一世孤燈独明(ことうどくみょう)大和尚が再建されたのが現在の本堂です。 近年まで修行道場として栄え、特に二十七世万仞道坦(ばんじんどうたん)禅師が住職として入山すると、全国から八十余名の修行僧が参集し禅風を大いに振るい、永平寺・総持寺の両本山へも多くの禅師を輩出し昇住しています。末寺五十三、門葉百三十カ寺を数える。 平成五年(1993年)に菊女(きくじょ)伝説の主人公お菊様の観音像を建立、さらに平成六年(1994年)には小幡地区寺院による「小幡七福神巡り」が発足し、布袋尊が安置され多くの参拝者で賑わっています。 |

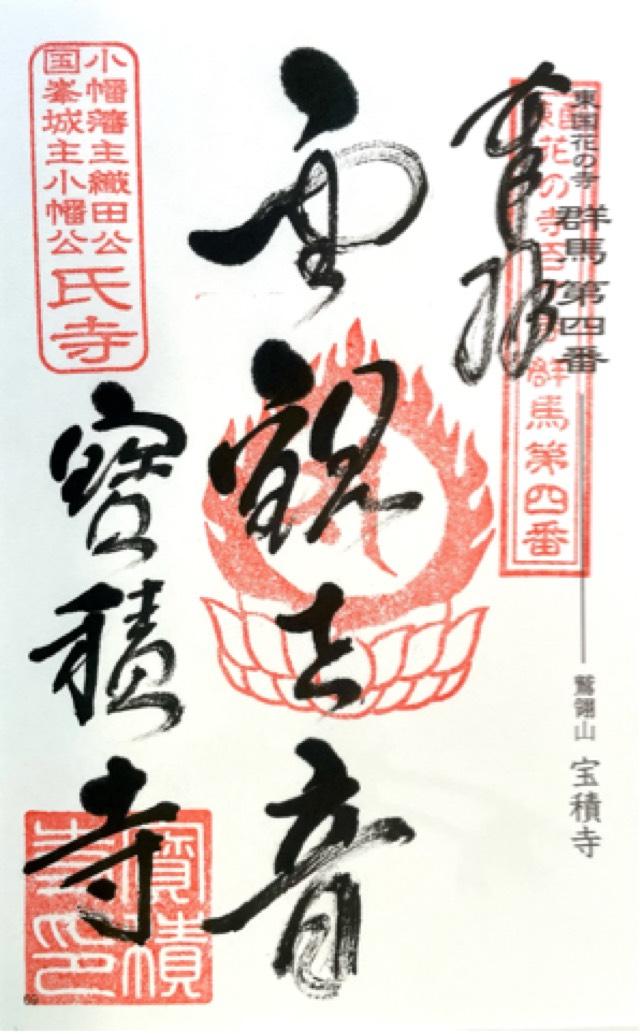

| 神社・お寺情報 | 札所:東国花の寺・群馬4番

新上州三十三観音・第19番札所 小幡七福神・布袋尊 「菊女伝説」「菊女観世音菩薩」霊験記 戦国時代の末期、西上州一帯に威を振るっていたのが国峯城主小幡上野介信貞侯であった。その腰元に、美しく聡明なお菊という女性がいました。信貞侯はお菊を寵愛し、給仕係として片時もそばから離そうとしませんでした。 それに不満を持った奥方や腰元が嫉妬のあまり殿様の留守の折、あい図らって奥方のお膳の中に絹針を入れてお菊に運ばせました。そして「これはお菊の仕業」と奥方が怒り「蛇責めの刑」となる無実の罪に貶められたお話である。 刑場は山中の現在の菊ヶ池(熊倉山山中)で、毒蛇や百足(むかで)を入れた石棺の中に閉じ込められたお菊は天正十四年(1586年)九月十九日に十九歳で息絶えたのである。お菊の死後、悪いことが続き、小田原方に味方した小幡家は滅び、宝積寺もたびたび火災に遭い、お菊の祟りと追善供養を行い、多くの人々の努力により「菊ヶ池権現」としてお祀りしました。以来、成仏の功徳を現し、観音様として崇められたという伝説である。また、菊女伝説は、「番町皿屋敷」の一つの源流伝説でもあります。 |

| 例祭日 | 1月1日~3日:修証会 1月13日:開山忌 3月15日:釈尊涅槃会 3月:春彼岸会 4月上旬~4月中旬:しだれ桜開花 4月29日:菊女観音祭 大般若 施食会 6月9日:万仭道坦忌 6月21日:二代尊異白忌 夏休み:こども禅の集い 8月13日:盂蘭盆会合同供養 万燈会 9月19日:菊女命日 9月:秋彼岸会 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】zx14r 【 最終 更新日時】2025/08/02 14:32:19 |

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

善行神社

善行神社

剣神社

剣神社

おりひめ神社

おりひめ神社

新着・更新寺社情報

新着・更新寺社情報

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース