3.2

諏訪八幡神社

(すわはちまんじんじゃ)

埼玉県飯能市飯能263

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

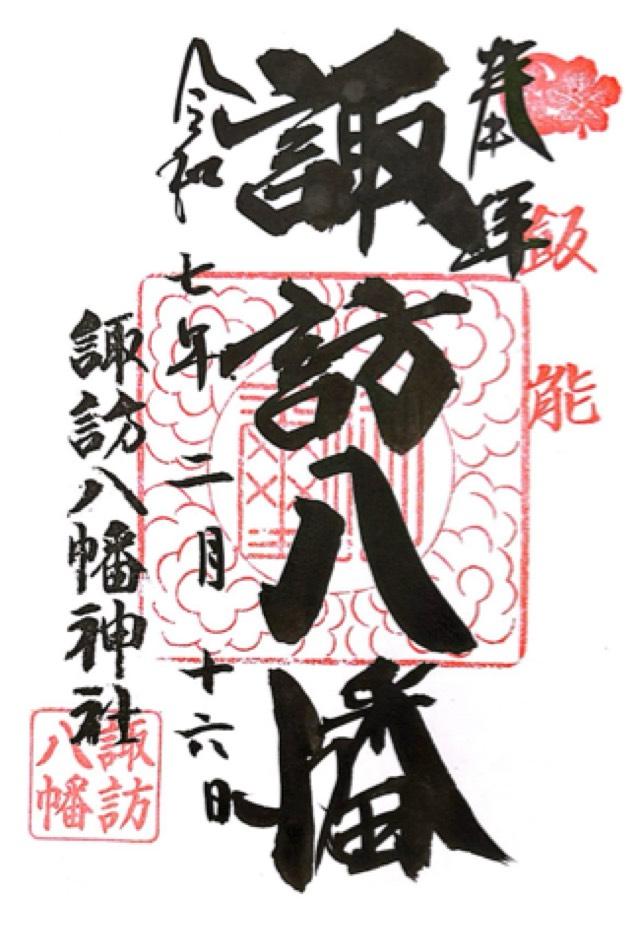

(ソーマさん)

27

御朱印日:2025年2月16日 15:00

|

|

|

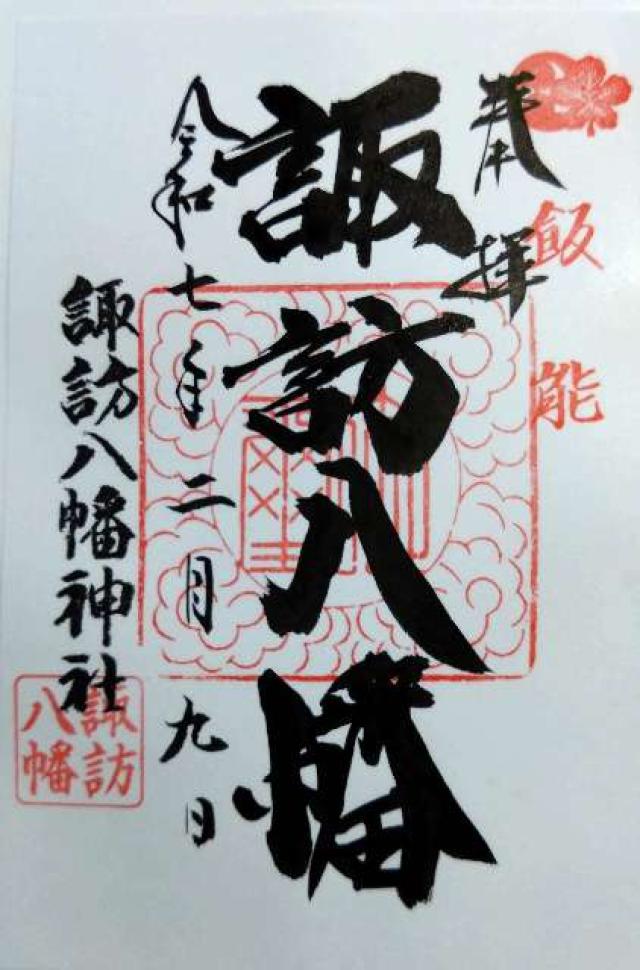

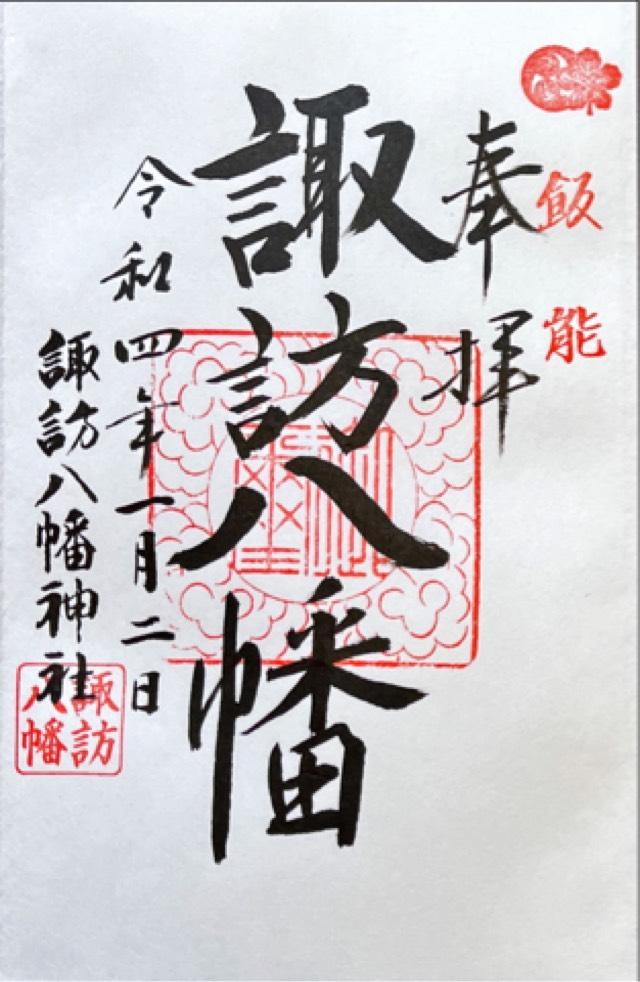

(ki〜Daさん)

39

御朱印日:2025年2月9日 00:00

|

|

|

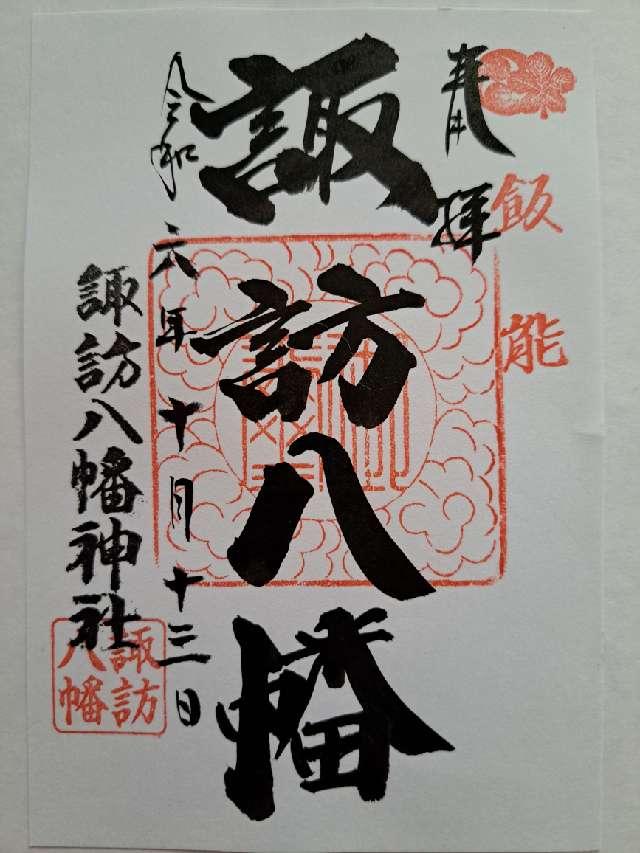

(ねこひめさん)

63

御朱印日:2024年10月13日 16:05

|

|

|

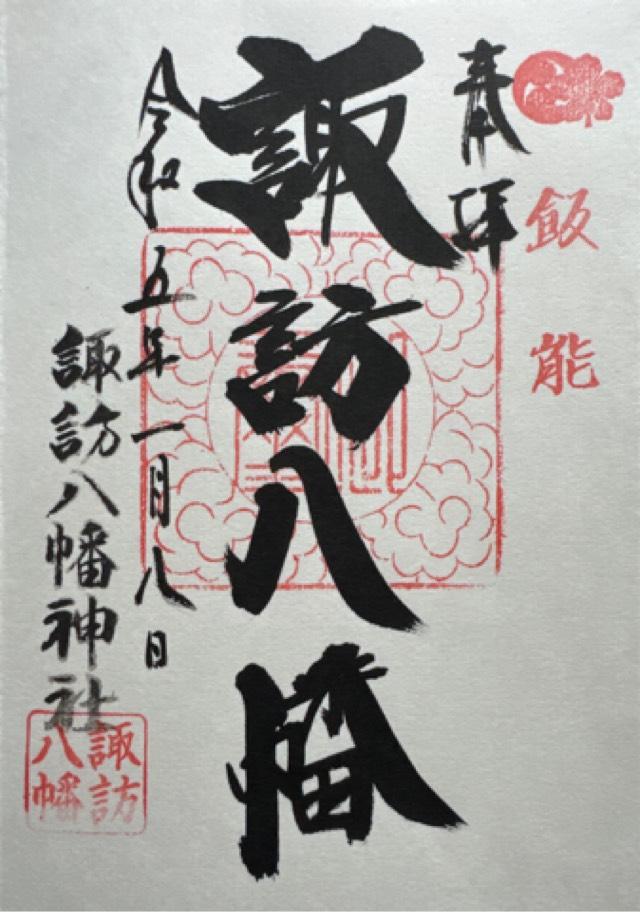

(Pakaさん)

50

御朱印日:2023年1月8日 00:00

|

|

|

(なまむぎさん)

65

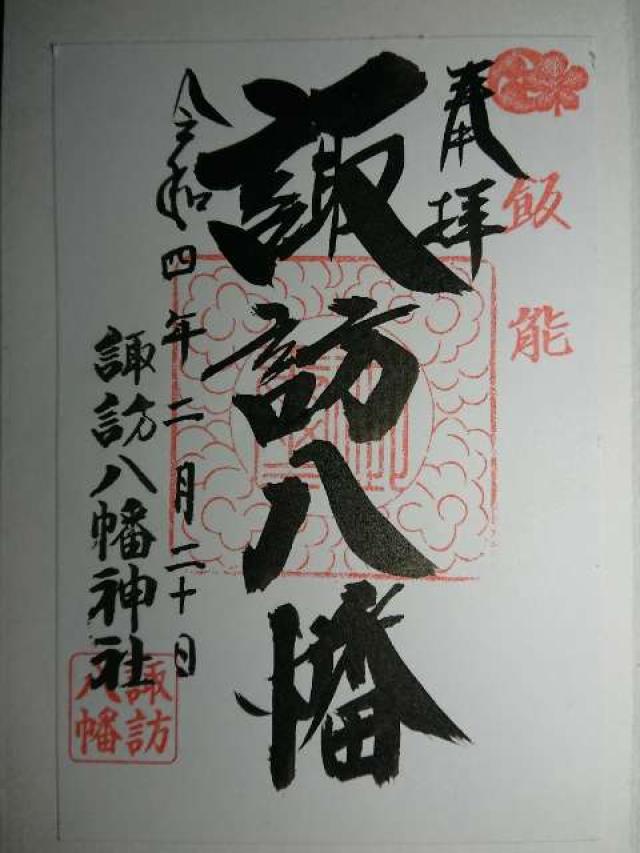

御朱印日:2022年2月20日 00:00

|

|

|

(やっくるさん)

70

御朱印日:2022年1月2日 11:20

|

|

|

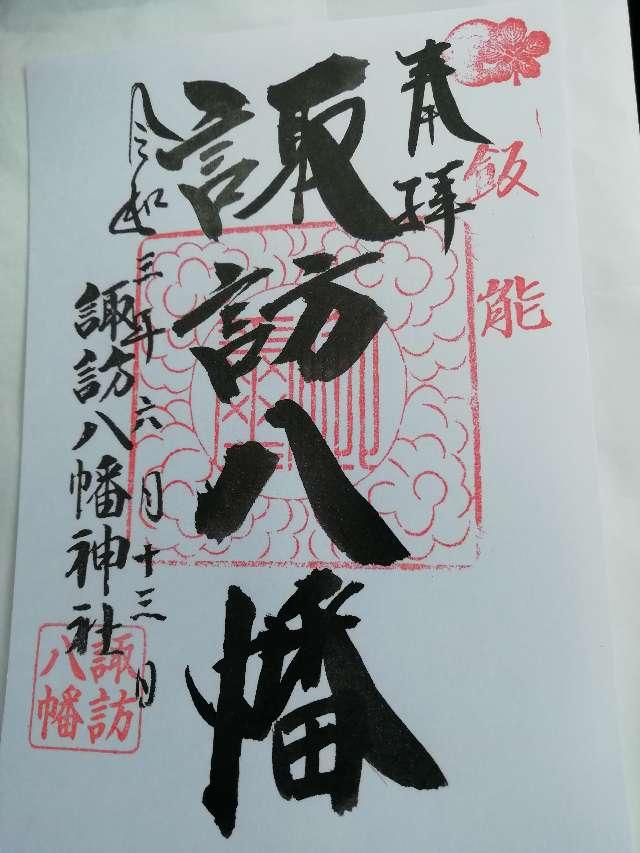

(達也さん)

57

御朱印日:2021年6月13日 10:50

|

|

|

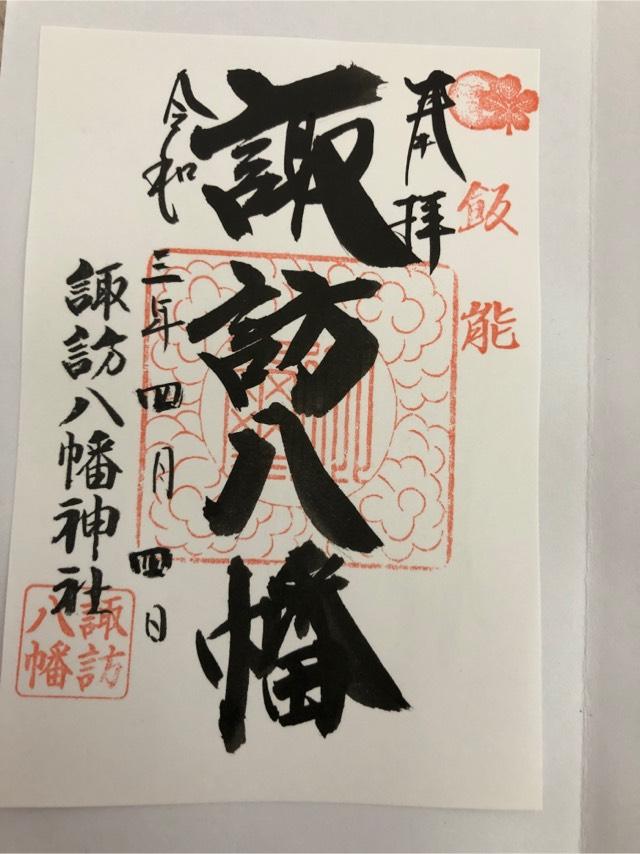

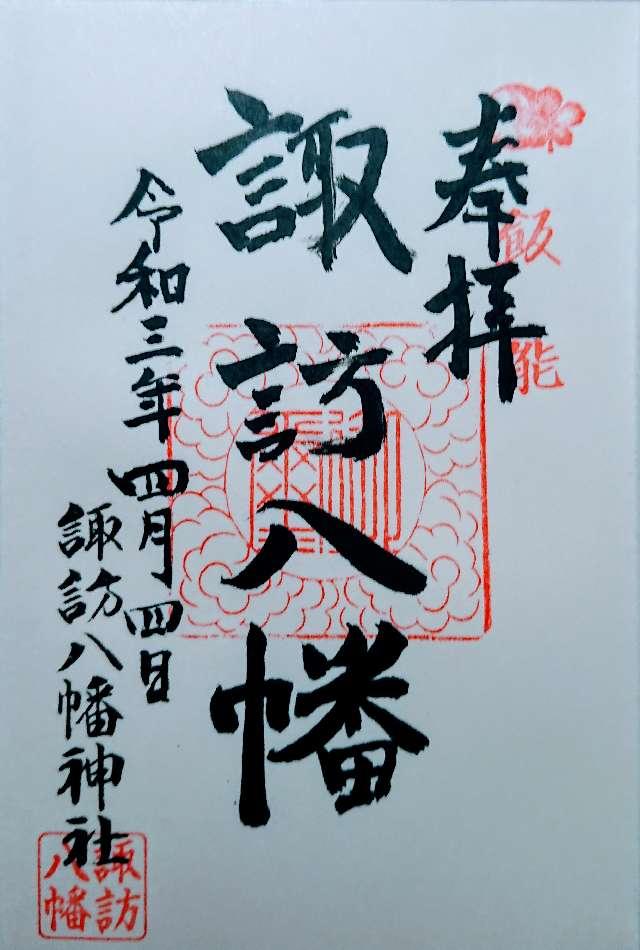

(神追人さん)

34

御朱印日:2021年4月4日 22:30

|

|

|

(sshimiさん)

27

御朱印日:2021年4月4日 09:20

|

|

|

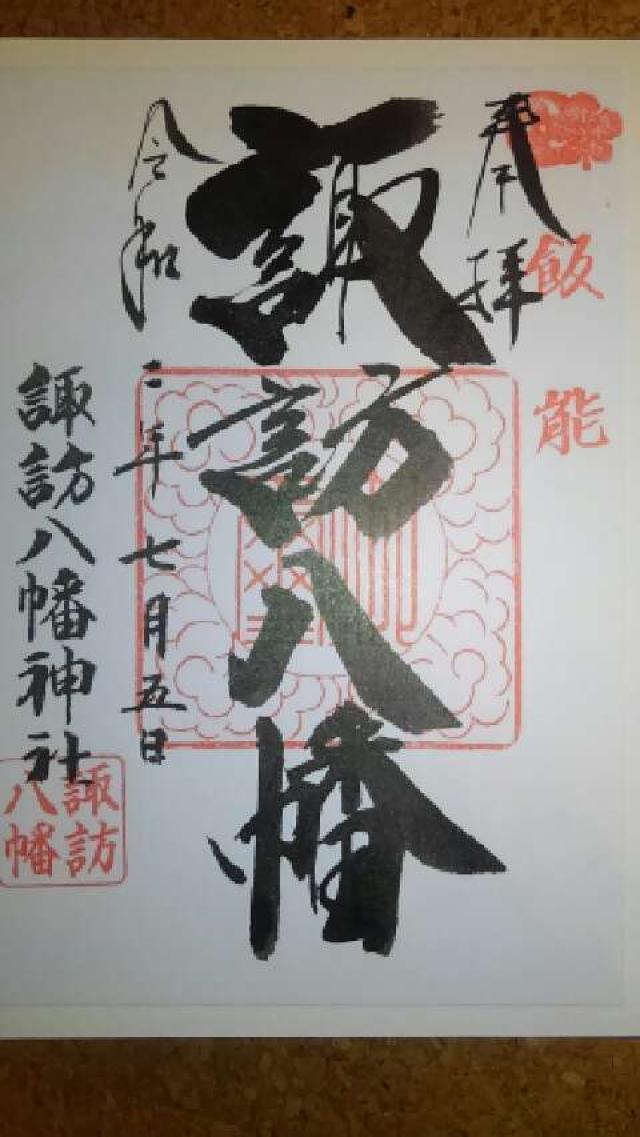

(まっちーさん)

24

御朱印日:2020年7月5日 14:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(ムンクさん)

おすすめ度:

★★★★★

0

0

8

参拝日:2025年11月22日 10:38

|

|

|

(shikigami_hさん)

おすすめ度:

★★★

0

0

27

参拝日:2025年5月3日 11:30

|

|

|

(ki〜Daさん)

おすすめ度:

0

0

27

参拝日:2025年2月9日 00:00

|

|

|

(ゆなじじさん)

おすすめ度:

0

0

31

参拝日:2025年1月31日 00:00

|

|

|

(DORAさん)

おすすめ度:

0

0

27

参拝日:2025年1月12日 00:00

|

|

|

(cosmemineさん)

おすすめ度:

0

0

54

参拝日:2023年10月16日 12:19

|

|

|

(こーちんさん)

おすすめ度:

0

0

61

参拝日:2023年8月20日 08:53

|

|

|

(しうさん)

おすすめ度:

★

0

0

60

参拝日:2022年2月23日 12:14

|

|

|

(飛成さん)

おすすめ度:

0

0

72

参拝日:2021年9月4日 16:02

|

|

|

(NGさん)

おすすめ度:

★★

0

0

8

参拝日:2021年8月25日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県飯能市飯能263 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

西武池袋線飯能 徒歩17分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

042-973-1884 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

建御名方命 (たてみなかたのみこと)

誉田和気命(ほんだわけのみこと) |

| 創建・建立 |

永正13年(西暦1516年) |

| 旧社格 |

村社 |

| 由来 |

【頒布-リーフレット】飯能 諏訪八幡神社

創建五百年 永正十三年(一五一六年)勧請

飯能・諏訪八幡神社の由来

諏訪八幡神社は当地では「おすわさま」と呼ばれ厚い信仰を集めている。

創建は戦国時代の永正13年(1516)で、当時この地方を支配していた武将「中山家勝公」が平重清(畠山氏)の協力を得て、信州の諏訪明神(建御名方命)を今の飯能第一小学校前にあった大泉寺の境内に勧請した。

その後、天正12年(1584) に家勝公の長男「家範公」が八王子城への出陣を前にして、戦勝と子孫繁栄を祈願し、八幡大菩薩(誉田和気命)を合祀して、現在地に社殿を造営し、社名を諏訪八幡神社とした。

家範公は惜しくも八王子城で戦死したが、その奮戦振りが徳川家康に認められ、家範公の二児は共に家康に召しかかえられ、長男「照守公」は後に2千5百石の御旗奉行に昇進。

次男「信吉公」は御三家水戸藩の附家老に出世し、光圀(水戸黄門)を養育して2代目藩主に推挙し水戸藩の基礎をかため2万5千石の領主になった。

又、照守公の曾孫「直邦公」は将軍綱吉の信任厚く3万石の大名に取立てられ幕府の要職に就き地元飯能を発展させた。

「おすわさま」はこの様に由緒ある霊験あらたかな神社であるが、江戸時代には飯能村と久下村の鎮守様として村人に崇敬され、安永5年(1776)の大火で全焼したが氏子によって再建された。

現在伝承されている獅子舞は安永の頃から氏子が奉納したもので240年の歴史がある。

明治15年(1882)に町内会が成立し、神社は一丁目、二丁目、三丁目、河原町、宮本町の5ヶ町が護持し祭祀を行うことになった。

5ヶ町では明治20年(1887)から境内を西に拡張し、本殿を現在地に移し、本殿の覆殿と拝殿を造営し、次いで摂社・末社を境内に合祀し、明治40年(1907)に社務所を新築した。

続いて大正末から昭和初期にかけ神楽殿の新築、鳥居・石燈籠の移設、石段・玉垣の建設、敷石の布設を実施し、戦後は恵比寿神社の再建、社務所の建て替えを行い、更に集合社を新築して末社を奉遷した。 |

| 神社・お寺情報 |

新編武藏風土記稿

高麗郡飯能村

諏訪明神社 祭神建御名方命ニテ合殿ニ八幡ヲ祀レリ 社傳詳ナラス 唯棟札二札ノ寫アルノミ 其文ニ曰 大檀那加治菊房丸助願檀那平重淸同菊房丸祖母昌忠永正十三丙子初春十一日 又其一ニ曰 諏訪宮再興之事本願智觀寺住僧法印慶賢大檀那加治勘解由左衞門吉範當所諸檀那代官小室三右衞門成就坊于時天正十二年七月吉日トアリ 成就坊ハ今ノ別當大泉寺ナリ 此寺享保九年回祿ノ災ニ罹リシ時棟札モ亦灰塵ニ委ス 仍テ今寫ノミヲ存ス 社地ハ僅ノ除地ナリ 例祭ハ七月廿七日

境内掲示板

丹生大明神の由来

今からおよそ千百年の昔、宣化天皇の後裔に当る丹治武信は故あって武蔵に配流され高麗郷加治の地を所領としたので、この地の守護神として、紀州高野山の地主神であらせられる丹生明神を勧請されました

その後、武信の子孫は、丹党として武蔵国で栄えました。その一族である加治助季は中山の領主となりましたので丹生明神を中山の鎮守と崇めたということです

寛永の頃の社殿は智観寺の北北東にあたる中山館の西側に鎮座されていて二月十六日の祭礼には、甲冑刀剣で身をかためた武士或は迦陵頻伽や随身の人々が美しく着飾り中山の町をねり歩く盛大な祭りだったと言われます

時うつり宝永三年(一七〇六年)には助季の子孫に当たる黒田直邦は能仁寺を菩提寺としてその改築をした時に寺の東方守護神として丹生明神を分社して祀りました

さらに中山家の本家である中山照守の十四代の孫丹治直人直恒は、天保十四年(一八四三年)に「丹生宮」なる扁額を奉納して崇めました

安政六年法眼斉正佑の書碑文によれば「往古羅漢山の頂きに勧請あられしを元禄年間に茲に霊地に移させ鎮座し給ひて流鏑馬の神事を行なう」とあり、この地に、移されていたので、飯能戦争の火災からまぬかれました

丹生明神のご神体についての諸説ですが、ご神体は女神の形をした石像で、神秘なご神体なので、みだりに開扉してはいけないとあり、また天照大神の妹ともいわれる高貴な女性のお姿であると言われ先の碑文には「罔象女命、埴山姫命の二柱の神を合す」とある。この神は水の神と土の神で生命の根元であり、結びの神とも言われます

いずれにしても誠に霊験あらたかな神様で中山家では代々丹生明神を心から信仰なされ尊ばれたので、常に良縁に結ばれ、一族は子子孫孫に至るまで栄えました。

これもひとえに御神徳によるものと思われます

加ぎなく 萬代照るや 水の月

昭和五十九甲子年四月十五日建之

武州飯能恵比寿大神縁起

今から四百年の昔武州高麗郡中山村(現在飯能市中山町)に平安の末期より代々館に構えた中山家十四代の当主勘解由家範は或夜丑満の刻仏壇に祀られた本尊大日如来が枕辺に立たせ賜うて「汝の館今安泰と雖も未申の方角に不吉の兆あり恵比寿大神を勧請して守護神となし是を信ずる時は諸災は排除されて家運に〇け「後世い名を残し子宝」に恵まれる事間違いなし夢々疑ふ事なかれ」とさわやかたる御声に目を醒しました家範に直ちに館の裏鬼門の守護神として祀ってある飯能村の諏訪八幡神社の境内に恵比寿大神の御尊像を安置し深く信仰しました処元亀元年長男照守天正四年次男信吉の二児に恵比寿大神の授り児と信じて大切に養育長ずるに及んで徳川家康に仕へて共に信任厚く兄照守は馬術の名手として其の名高く御旗奉行に累進して知行二千五百石を賜りました

特に第信吉は思慮深く誠実実行の人格者として知られ常に家康の座右に侍し常州水戸藩の創設に当りては初代頼房の訓育を委ねられ諸事万端一切を司り水戸藩の基礎を築き其の功により元和八年水戸の在松岡に二万五千石を賜わり松岡城主となり寛永五年五月従五位下備前の守に任じ水戸家の筆頭家老として忠節をはげみ寛永十九年正月六日遂に病歿したが遺した多くの書物は後に光圀が大日本史を編纂するに当り貴重なる参考資料となり陰の功労者中山信吉の名は偕楽園の梅が香と共に今なを薫り高が知られて居ります尚其の子孫は代々水戸家の名家老として明治維新に迄及びました

又奉祝せられた恵比寿大神は領主の崇拝と諸民の信仰と相和し是を信ずる者は家運開け子孫に繁栄して家庭は円満に繁昌致しました。 |

| 例祭日 |

9月27日 例祭 |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2024/11/02 07:50:52

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 27

御朱印日:2025年2月16日 15:00

27

御朱印日:2025年2月16日 15:00

39

御朱印日:2025年2月9日 00:00

39

御朱印日:2025年2月9日 00:00

63

御朱印日:2024年10月13日 16:05

63

御朱印日:2024年10月13日 16:05

50

御朱印日:2023年1月8日 00:00

50

御朱印日:2023年1月8日 00:00

65

御朱印日:2022年2月20日 00:00

65

御朱印日:2022年2月20日 00:00

70

御朱印日:2022年1月2日 11:20

70

御朱印日:2022年1月2日 11:20

57

御朱印日:2021年6月13日 10:50

57

御朱印日:2021年6月13日 10:50

34

御朱印日:2021年4月4日 22:30

34

御朱印日:2021年4月4日 22:30

27

御朱印日:2021年4月4日 09:20

27

御朱印日:2021年4月4日 09:20

24

御朱印日:2020年7月5日 14:00

24

御朱印日:2020年7月5日 14:00

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース