3.7

金窪神社

(かなくぼじんじゃ)

埼玉県上里町金久保1052

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

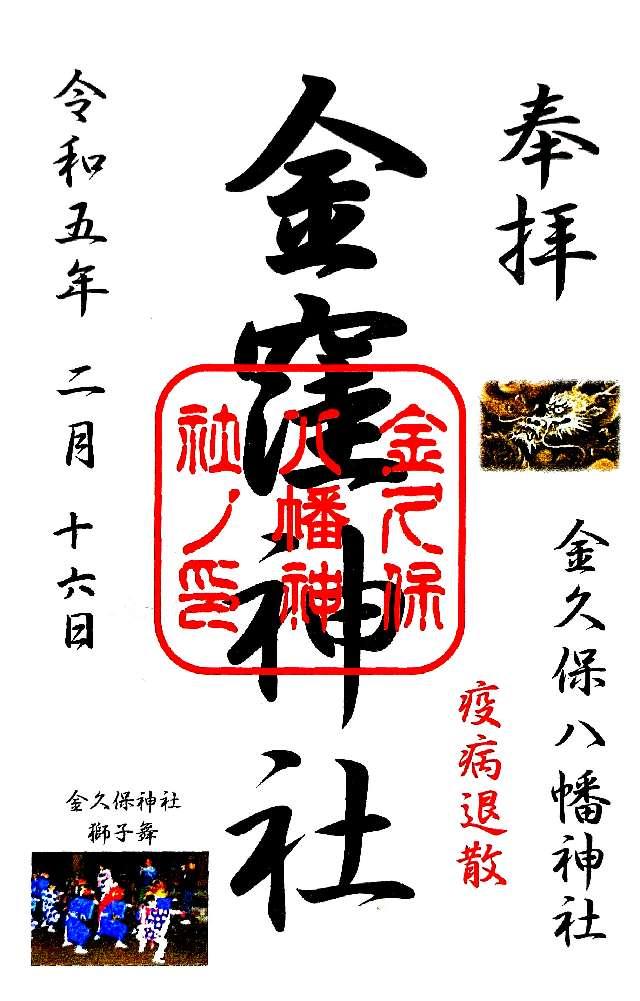

(匿名さん)

26

御朱印日:2023年2月16日 00:00

|

|

|

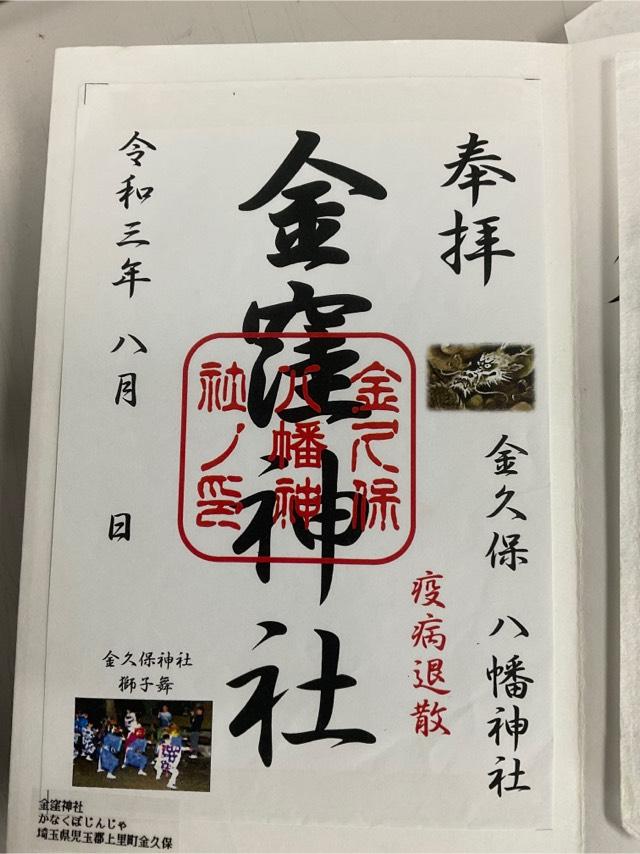

(上原兵庫介さん)

92

御朱印日:2021年8月12日 05:44

|

|

|

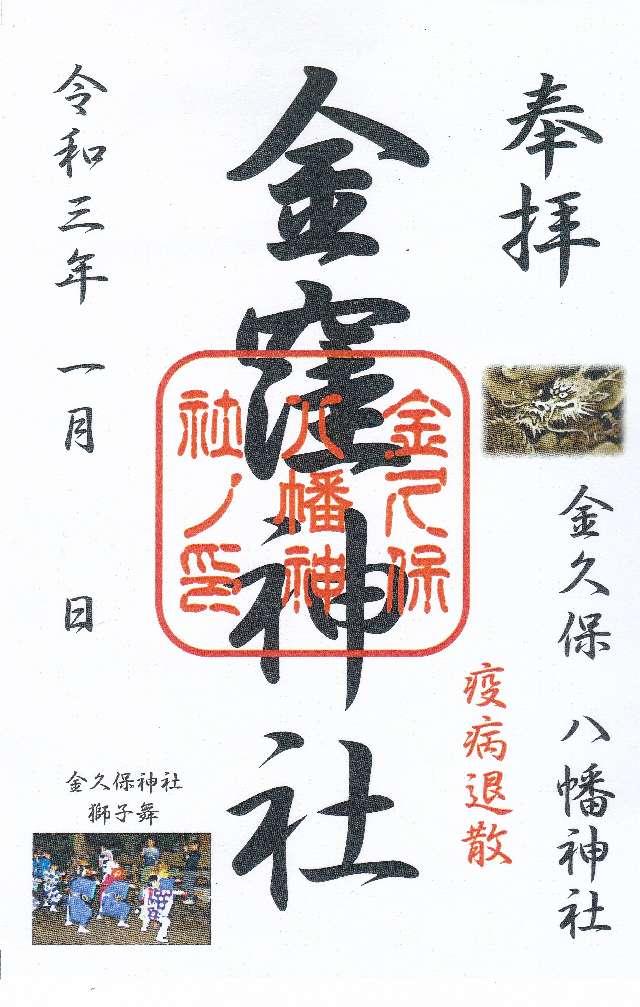

(thonglor17さん)

41

御朱印日:2021年1月10日 07:16

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(レモンサワーさん)

おすすめ度:

★★★★

1

1

76

参拝日:2021年11月10日 19:08

|

|

|

(thonglor17さん)

おすすめ度:

★★★

1

1

77

参拝日:2021年1月10日 07:16

|

|

|

(匿名さん)

おすすめ度:

0

0

60

参拝日:2023年2月16日 00:00

|

|

|

(shikigami_hさん)

おすすめ度:

★★★★

0

0

83

参拝日:2022年5月21日 11:49

|

|

|

(上原兵庫介さん)

おすすめ度:

0

0

0

参拝日:2021年8月12日 05:44

|

|

|

(Na-kiさん)

おすすめ度:

0

0

83

参拝日:2020年2月16日 22:43

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

埼玉県上里町金久保1052 |

五畿八道

令制国 |

東海道 武蔵 |

| アクセス |

JR高崎線神保原 徒歩8分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

0270-65-2305 |

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

誉田別命 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

旧村社 |

| 由来 |

境内掲示板

金久保神社

■1962年2月22日指定

■上里町指定文化財

金久保神社は大永5年(1525) 金窪城主斉藤盛光が鎌倉の鶴ケ岡八幡宮から城内に八幡宮を勧請したことに始まり、神流川合戦で金窪城の落城とともに焼失しました。その後、元和年間(1615~24)に村民より中山道脇の現在の地に遷座したと伝えられています。

ここには、拝殿に狩野派の絵師、祥雲斎俊信によって描かれた天井絵があります。この天井絵は中央に雲龍図が描かれ、そのまわりに66枚の花鳥画が描かれています。中央の龍の絵に「文久3年(1863) 癸亥卯月吉日 狩野探僕守邦門人祥雲斎俊信画」とあります。

また、拝殿の外側の彫刻は、もともと東京の湯島天神に設置する予定だったものを譲りうけたもので、明治の中頃に造られました。

この神社には金久保神社獅子舞保存会があって、今でも秋の大祭には獅子舞が行われています。

上里町教育委員会

第2回伊勢神宮式年遷宮記念

金窪神社御由錯

▢御縁起(歴史) 上里町金久保一五一一-八

神流川と鳥川の合流点付近に位置する金久保は、「金窪」とも書き、その地内には秩父郡の土豪で、南北朝時代に新田義貞と共に転戦した畑時能の居城である金窪城があったことで知られる。 金窪城は、戦国時代には小田原北条氏の勢力の北限の守りとして、天正十八年(一五九〇)に徳川氏の支配下に入るまで氏邦の臣の斎藤氏の居城であった。

『明細帳』によれば、当社は大永五年(一五二五)に金窪城主の斎藤盛光が鎌倉の鶴岡八幡宮を城内に勧請したことに始まり、武運守護の神として斎藤氏の崇敬を受けてきたが、天正十年(一五八二) の神流川合戦によって斎藤氏が敗退した後は、村民が村の鎮守として祀るようになったものという。更に、口碑によれば、元和年間(一六一五~二四)に中山道の開通によって現在地に遷座したと伝えられ、金窪城跡の三〇〇メートルほど東にある旧地は「元八幡」と呼ばれている。

江戶時代には天台宗の長命寺が別当であったが、神仏分離によってその管理を離れ、明治五年に村社になった。ちなみに、長命寺は廃寺になり、今では堂の痕跡はないが、当社のすぐ北東にあったという。その後、明治四十一年に字松原の無格社管根神社を境内に移転し、続いて同四十四年には字西金の村社丹生神社、その境内社三社、大字内の無格社七社の計一一社を合祀した。これは政府の合祀政策に従ったものであり、合祀を機に当社は八幡神社の社号を金窪神社と改めた。

嘗祭(十一月二十九日) ・手長祭、古峰神社祭(十二月十九日) |

| 神社・お寺情報 |

配布物

【獅子舞と満寿姫龍神伝説】

元亀三年(1572)正月、金窪城主斎藤摂津守の息女満寿姫が上州木部(高崎市本部)の城主木部宮内小輔に嫁入りした時、金久保の獅子が先導役を務めたという。後に満寿姫は木部姫と呼ばれたが、その後、神流川合戦により、金窪城の斉藤家と木部城の木部家は敵味方に分れて戦わねばならなくなった。

満寿姫は夫と生みの親との戦いをはかなみ、榛名山に登り、湖に入水して龍神となった。

榛名山は湖を持つ水源の山として、昔から旱天の年には雨乞いに行く村が多かった。中でも金久保の榛名山への雨乞いは、村にゆかりのある満寿姫の入水伝説とも結ばれ、特に大がかりのものであった。雨乞いには獅子舞も繰り出され、獅子が雨乞いの中心的な存在になっていた。

獅子頭も龍の姿を模った龍頭で、「雨乞い獅子」とも呼ばれてきたことに特色がある。ちなみに龍神は雨を呼ぶ神、龍はまた水神の化身とも信じられ、日本や中国などの稲作民族の間に信仰されてきた。 |

| 例祭日 |

・祈年祭(三月十五日) ・大祓式(七月十八日) ・秋祭り(十月十五日に近い日曜日) ・新嘗祭(十一月二十九日) ・手長祭、古峰神社祭(十二月十九日) |

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】thonglor17

【

最終

更新日時】2021/01/10 16:12:24

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 26

御朱印日:2023年2月16日 00:00

26

御朱印日:2023年2月16日 00:00

92

御朱印日:2021年8月12日 05:44

92

御朱印日:2021年8月12日 05:44

41

御朱印日:2021年1月10日 07:16

41

御朱印日:2021年1月10日 07:16

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース