0.0

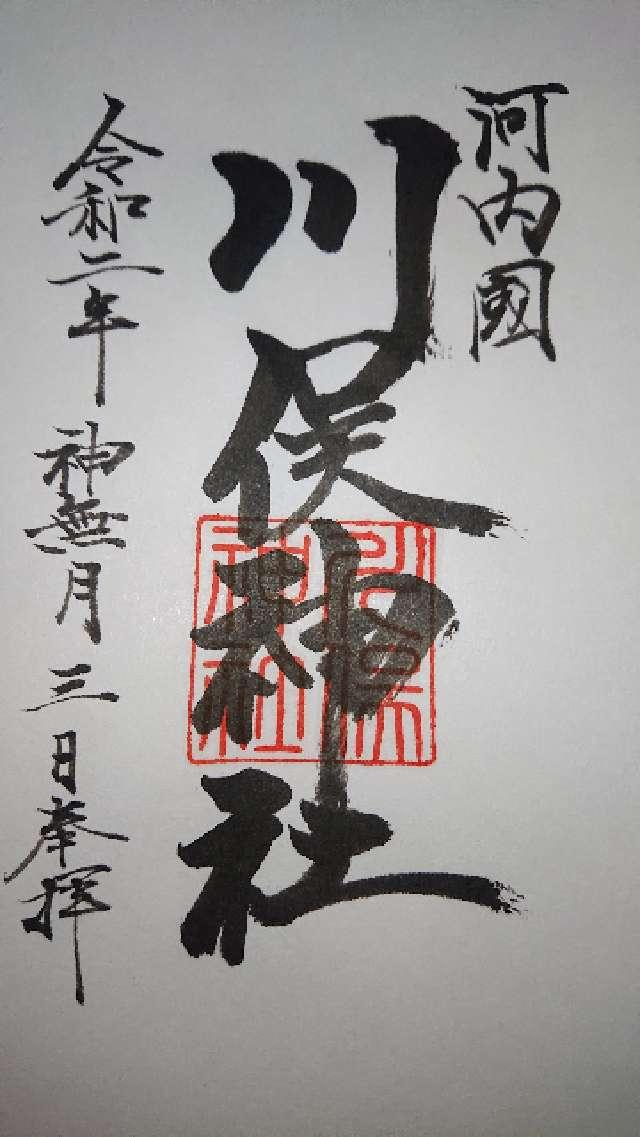

川俣神社

(かわまたじんじゃ )

大阪府東大阪市川俣本町10−38

みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

|

(rorexgtrさん)

47

御朱印日:2020年10月3日 16:07

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

(HRSSDさん)

おすすめ度:

0

0

27

参拝日:2023年2月23日 00:00

|

|

|

(あきちゃんさん)

おすすめ度:

0

0

46

参拝日:2022年4月16日 13:07

|

|

|

(Jamesさん)

おすすめ度:

0

0

62

参拝日:2018年2月5日 00:00

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 |

大阪府東大阪市川俣本町10−38 |

五畿八道

令制国 |

畿内 河内 |

| アクセス |

おおさか東線高井田中央 徒歩10分 |

| 御朱印授与時間 |

|

| 電話番号 |

|

| FAX番号 |

|

| 公式サイトURL |

|

| 御祭神 |

大巳貴命、少彦名命、保食神 または宇気母智神、少彦名神、大年神 |

| 創建・建立 |

|

| 旧社格 |

|

| 由来 |

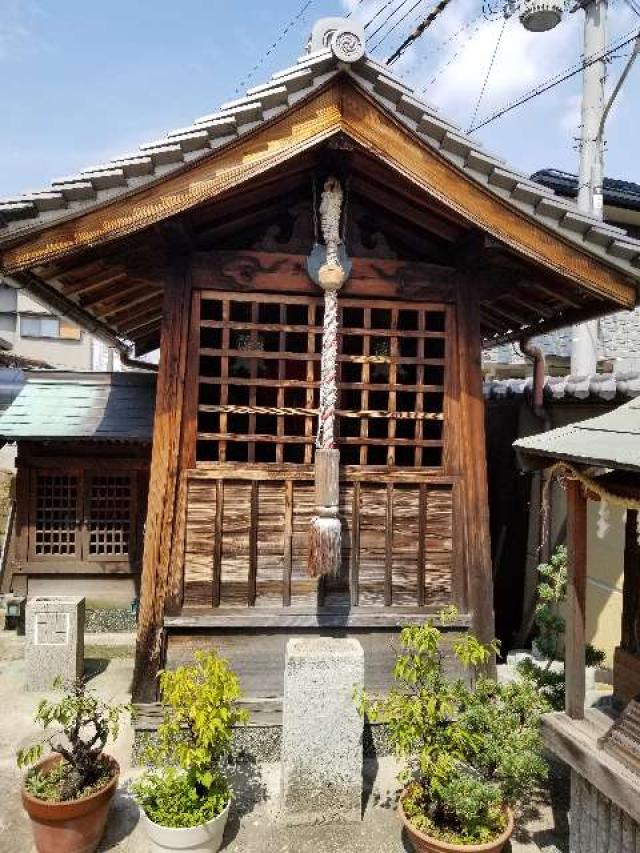

川俣神社(かわまたじんじゃ)は、大阪府東大阪市川俣本町にある神社。御朱印の有無は不明。

『延喜式神名帳』にある「川俣神社(河内国・若江郡)」に比定される式内社(小社、鍬靫)。近代社格では村社。

楠根川、いわゆる第二寝屋川の東岸に鎮座する。これはかつての大和川の本流だった。

古くは旧大和川の玉串川と長瀬川の両川が合わさって入り江になったところで、この入江を川俣江と呼んだ。

おそらく、この当地は旧大和川が河内の湖沼地帯に入る最先端にあたり、交通の要衝だったと思われる。

『日本書紀』第15代応神天皇紀に、後の第16代仁徳天皇である大鷦鷯命が髪長媛を得て悦び、応神天皇の歌への返歌として、下記が記載されている。

水渟る 依網池に 蓴繰り 延へけく知らに 堰杙築く 川俣江の 菱茎の さしけく知らに 吾が心し いや愚にして

髪長媛は、日向から応神天皇の後宮に入るために当地に到着したのであり、当地で髪長媛を見初め、応神天皇から譲り受けたのが大鷦鷯命。

この説話は『古事記』にも記載されているが、『古事記』には「川俣江」の歌は収録されていない。この歌の中の「川俣江」が当地一帯のことと考えられている。

この地を支配したのが川俣公や川俣連であり、当社はその祖神である彦坐命を祀ったものとも考えられている。

奈良時代、僧行基が、川俣の一女性を救う話や、東大寺の大仏造営時、河俣人麻呂という豪族が、銭1000貫を寄進した。

川俣・河俣が記載される資料は数多くあり、当時の勢力の大きさが偲ばれる。『和名類聚抄』にも川俣郷として記載されている。

中世から近世にかけての由緒は失われており、不詳。江戸時代には天神宮と呼ばれたという。現在の御祭神は、大己貴命・少彦名命・保食神。

明治5年(1872年)、村社に列した。例祭は10月29日。昭和38年(1967年)頃に放火によりだんじりが焼失したというが、現在は再建されているらしい。

当社本殿の横にツバキの大木があり、御神木。『大阪府史蹟名勝天然記念物』によれば、この葉を蒸して飲めば熱病に特効ありと記載されているという。

|

| 神社・お寺情報 |

【ご利益】病気平癒、五穀豊穣・商売繁盛 |

| 例祭日 |

|

| 神紋・寺紋 |

未登録

未登録

|

| 更新情報 |

【

最終

更新者】ととるし

【

最終

更新日時】2025/05/23 07:20:58

|

※神社やお寺など日本文化の専門企業が算出している日本唯一のオリジナルデータですので、ご利用になりたい法人様やマスコミの方々は

こちらよりお気軽にご相談ください。

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

近くのお城

近くのお城

神社・お寺検索

※は必須です

※「神社・お寺両方」を選ぶと、一度に全て検索ができ大変便利です。プレミアム会員限定の機能となります。登録は

こちら。

みんなの御朱印

みんなの御朱印 47

御朱印日:2020年10月3日 16:07

47

御朱印日:2020年10月3日 16:07

自分の御朱印

自分の御朱印 みんなの動画

みんなの動画 自分の動画

自分の動画 みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録 基本情報

基本情報

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

未登録

未登録

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

.gif)

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース