みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

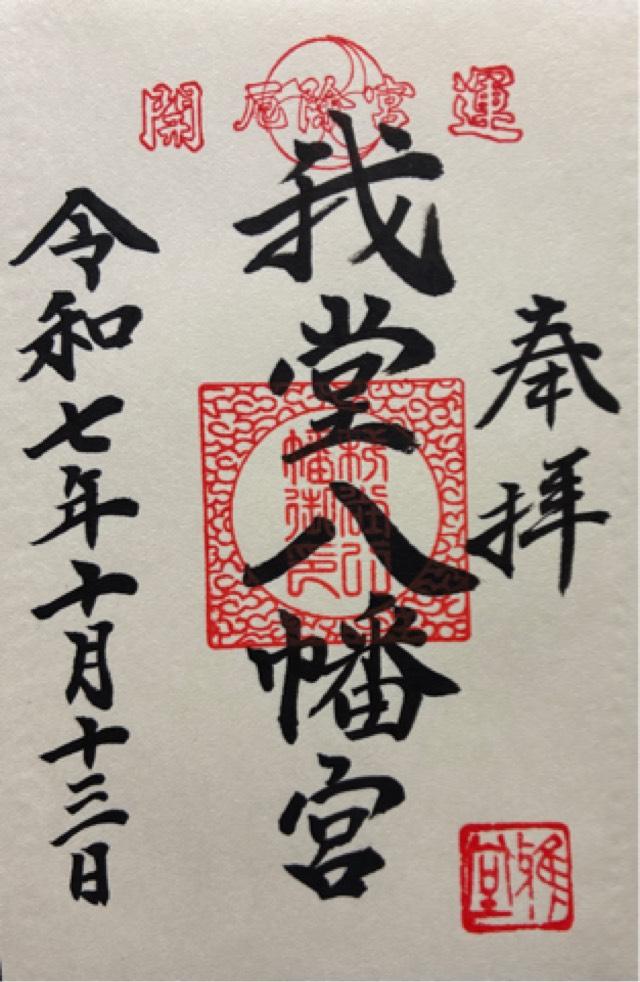

(トウくんさん)

8

御朱印日:2025年10月13日 22:50 8

御朱印日:2025年10月13日 22:50

|

|

|

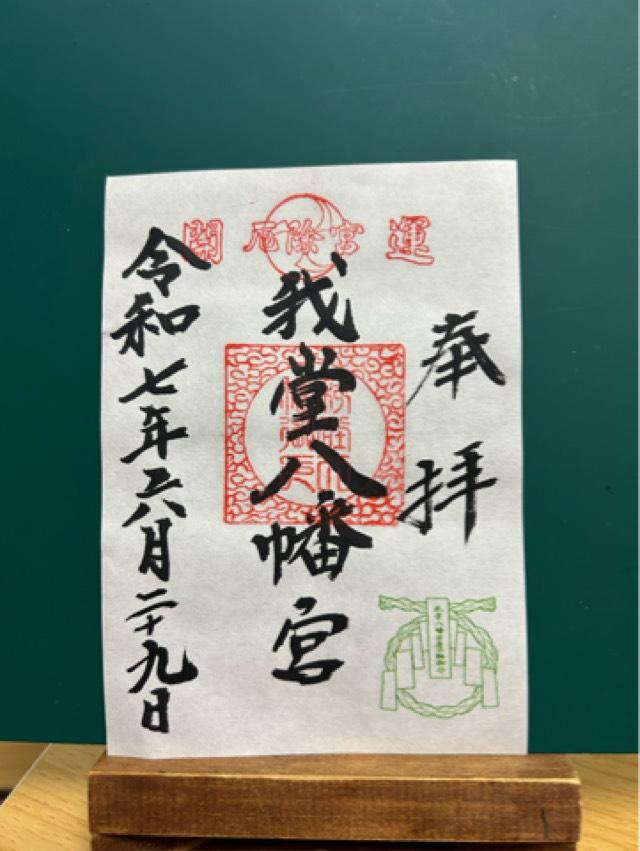

(テンテンさん)

26

御朱印日:2025年6月29日 17:39 26

御朱印日:2025年6月29日 17:39

|

|

|

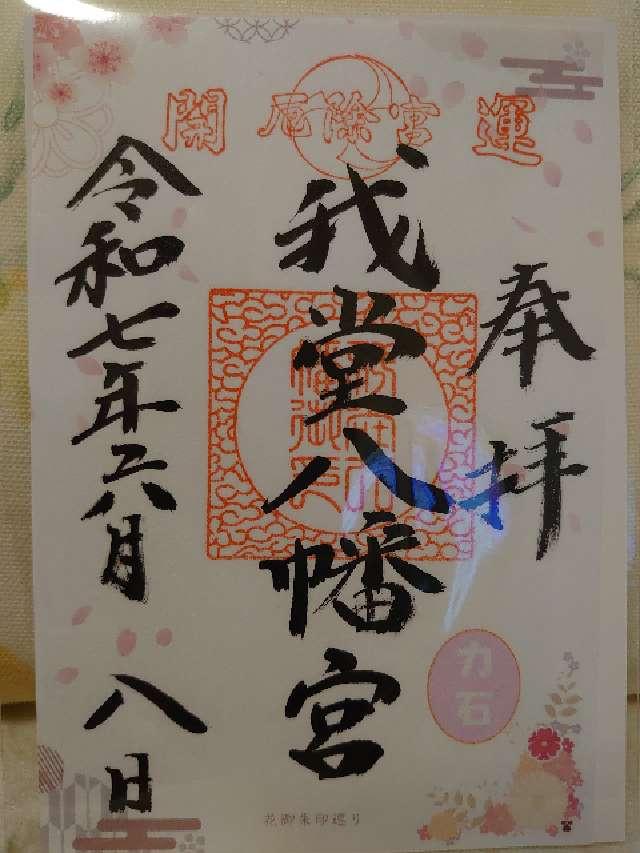

(ゆずさん)

25

御朱印日:2025年6月8日 00:00 25

御朱印日:2025年6月8日 00:00

|

|

|

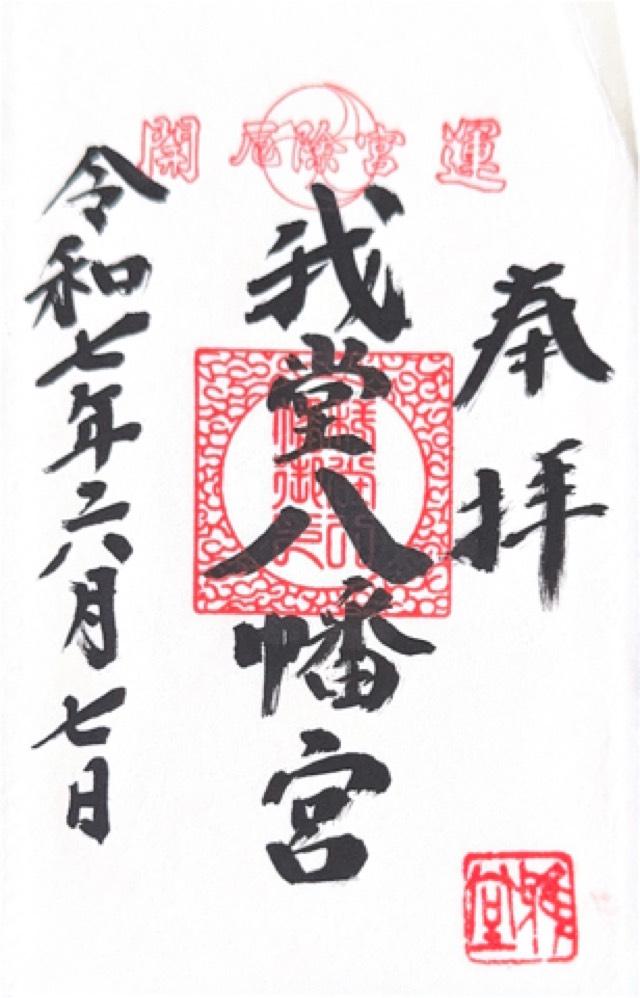

(SUZUさん)

13

御朱印日:2025年6月7日 00:00 13

御朱印日:2025年6月7日 00:00

|

|

|

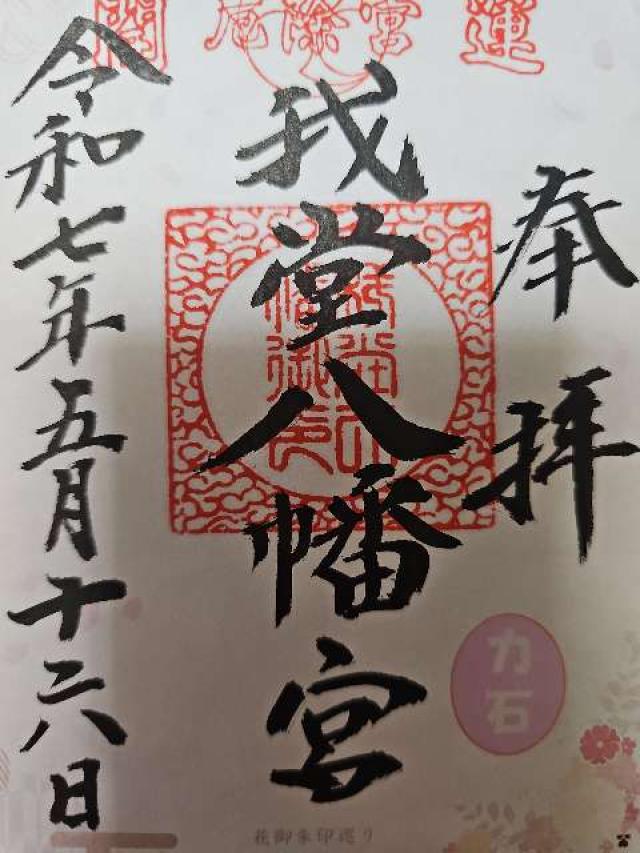

Osaka Metro花御朱印巡り

(すみれさん)  37

御朱印日:2025年5月16日 15:22 37

御朱印日:2025年5月16日 15:22

|

|

|

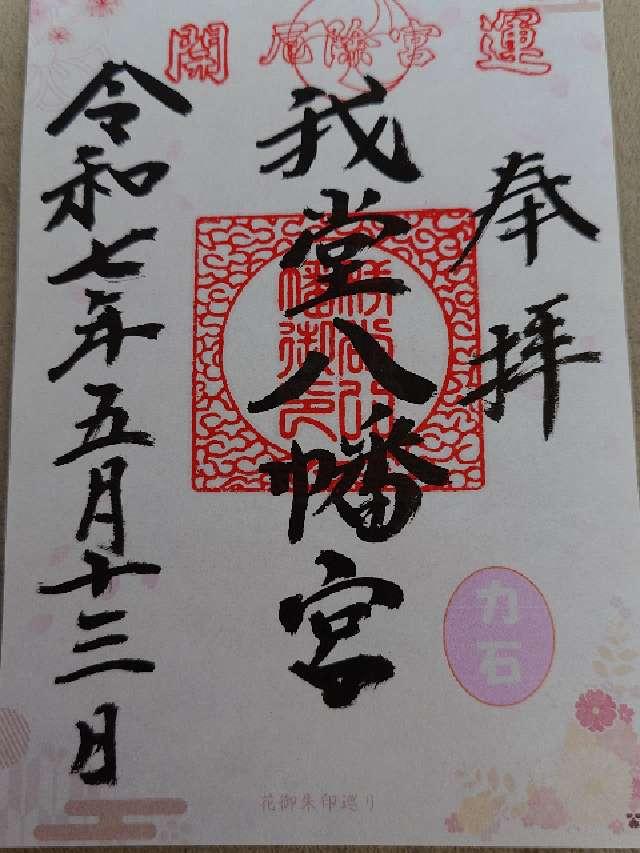

花の御朱印、頂きました

(気分は、上昇さん)  20

御朱印日:2025年5月13日 00:00 20

御朱印日:2025年5月13日 00:00

|

|

|

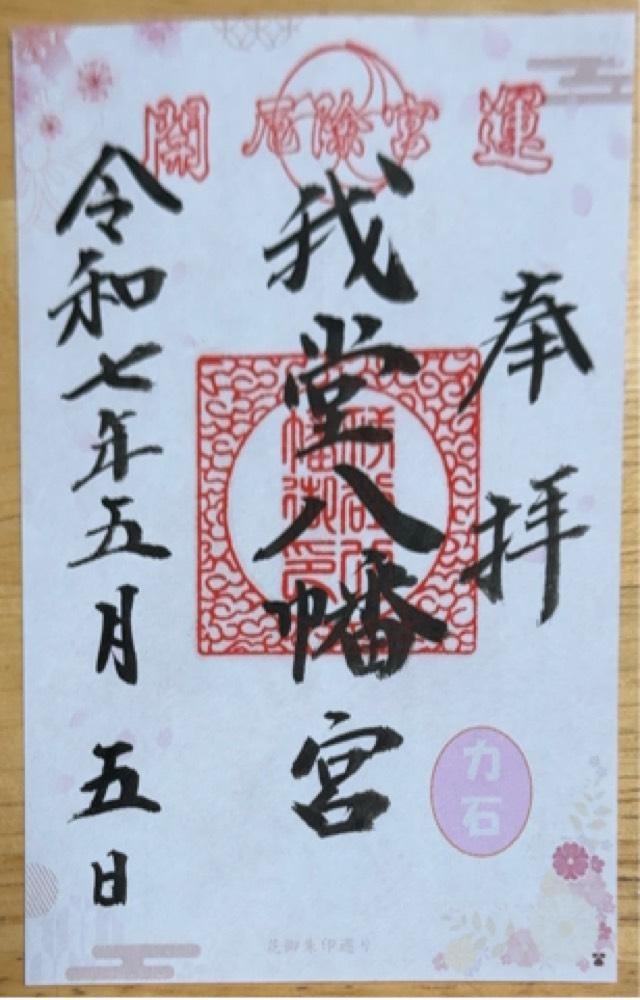

(tsuki🌙さん)

26

御朱印日:2025年5月5日 00:00 26

御朱印日:2025年5月5日 00:00

|

|

|

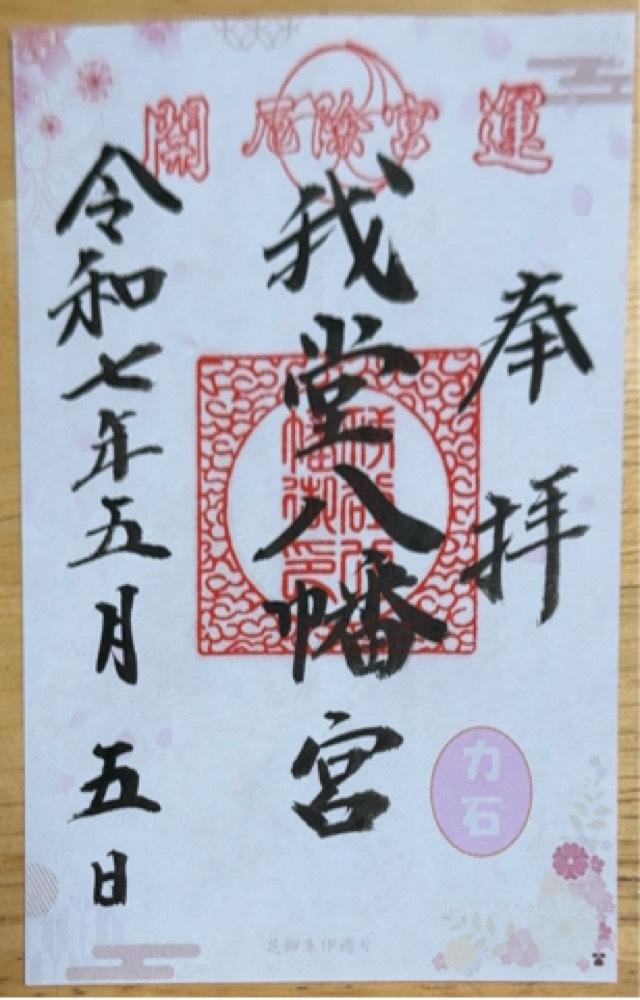

(tsuki🌙さん)

12

御朱印日:2025年5月5日 00:00 12

御朱印日:2025年5月5日 00:00

|

|

|

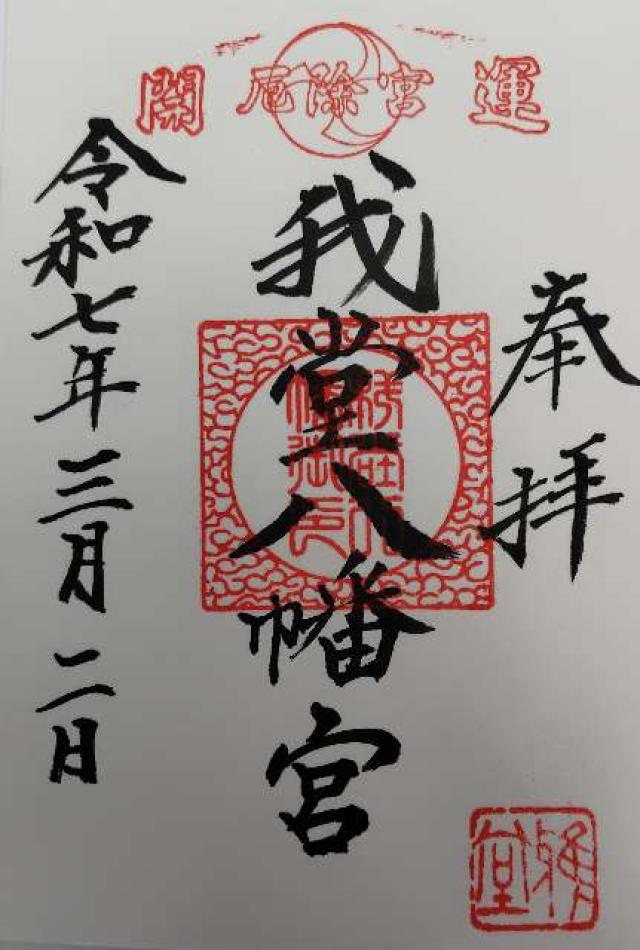

(yuwakaさん)

12

御朱印日:2025年3月2日 00:00 12

御朱印日:2025年3月2日 00:00

|

|

|

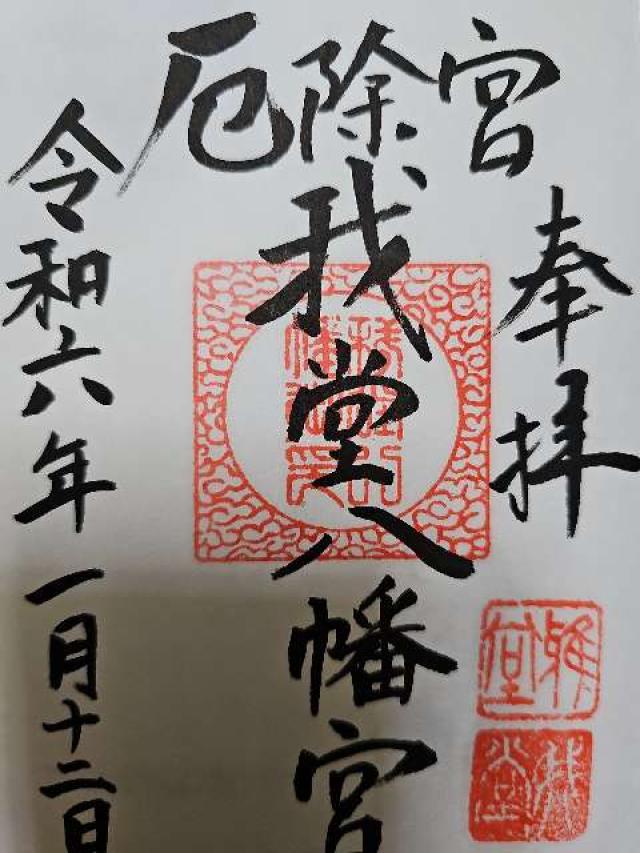

(すみれさん)

8

御朱印日:2024年1月12日 16:31 8

御朱印日:2024年1月12日 16:31

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

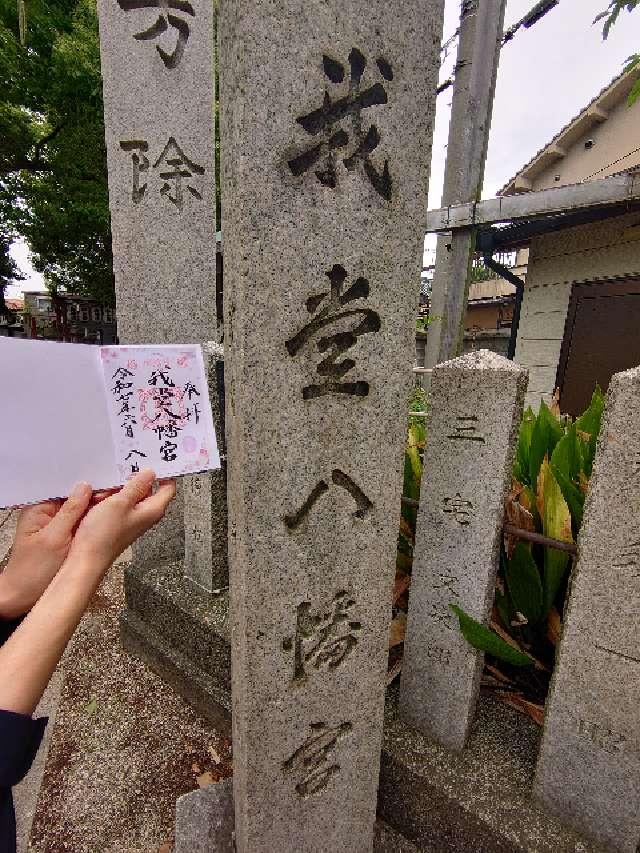

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 大阪府松原市天美我堂4−11−20 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 河内 |

| アクセス | 地下鉄御堂筋線北花田駅1号出口東へ500m |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 072−335−3334 |

| FAX番号 | 072−335−3334 |

| 公式サイトURL | なし |

| 御祭神 | 品陀別命(ほんだわけのみこと) |

| 創建・建立 | 1680年 |

| 旧社格 | |

| 由来 | 江戸時代の延宝8年(1680)の「我堂村検地絵図」では社名がなく、鳥居マークだけですが、延享元年(1744)の「両我堂村明細帳」には「十五社明神」、享和2年(1802)の「東我堂村明細書上帳」にも「氏神十五社神」と記されています。 明治初年に八幡神社と称した後、大正2年(1913)に産土神社と改めましたが、いまでは我堂八幡宮の名で信仰されています。 堺市の百舌鳥八幡宮の分霊を勧請したもので、品陀別命が祭神です。境内には、江戸時代から昭和初期にかけて若者が力競べをした力石・八幡石・明治石・龍王石・金剛石が残っており、貴重な民俗資料といえるでしょう。 江戸時代まで、境内には黄蘗宗の神宮寺があり、社僧が奉仕していました。現在の八幡宮は昭和53年の再建ですが、それまで旧社務所には神宮寺の仏間が残されていました。神仏習合の信仰が息づいていたのです。 神宮寺は、明治初年の廃仏毀釈で廃寺となり、その仏像や什物は他所に移されました。このうち、本尊であった阿弥陀如来座像は近くの天美我堂7丁目の善正寺(「歴史ウォーク」47)に納められたのです。 善正寺の本尊は、鎌倉時代の阿弥陀如来立像です。その左側に、旧神宮寺本尊の阿弥陀如来座像が客仏として安置されています。像高は61.5センチで、作風は中国・宋風の影響をうけて重厚な感じがします。しかし、それ以上に同座像が注目されるのは、像裏に次のような墨書銘があるからです。 本尊 阿弥陀如来 神宮寺置之 永和三丁巳年 施主 成田誓玄居士 銘文から、成田氏が永和3年(1377)に神宮寺の本尊として、阿弥陀如来像を寄進したことがわかります。 『この「永和」は、南北朝動乱期の足利氏による北朝の年号です。室町幕府の3代将軍足利義満が京都・室町に「花の御所」を造営したのは、その前年の永和2年でした。 南朝ではなく、北朝年号を使っている理由の1つは、同じ市域に鎌倉末期、幕府の守護所が丹南に置かれるとともに、北朝の丹下氏が西大塚の河内大塚山古墳(丹下城)や岡(松原城)に城郭を築いて勢力をもっていたからでしょうか(「歴史ウォーク」41)。 なお、我堂という地名の由来はこの神宮寺に拠っているかもしれません。 〜松原市のサイトより |

| 神社・お寺情報 | 開運松原六社のひとつ。 |

| 例祭日 | |

| 神紋・寺紋 |

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】ととるし 【 最終 更新日時】2023/09/24 17:08:12 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース