みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

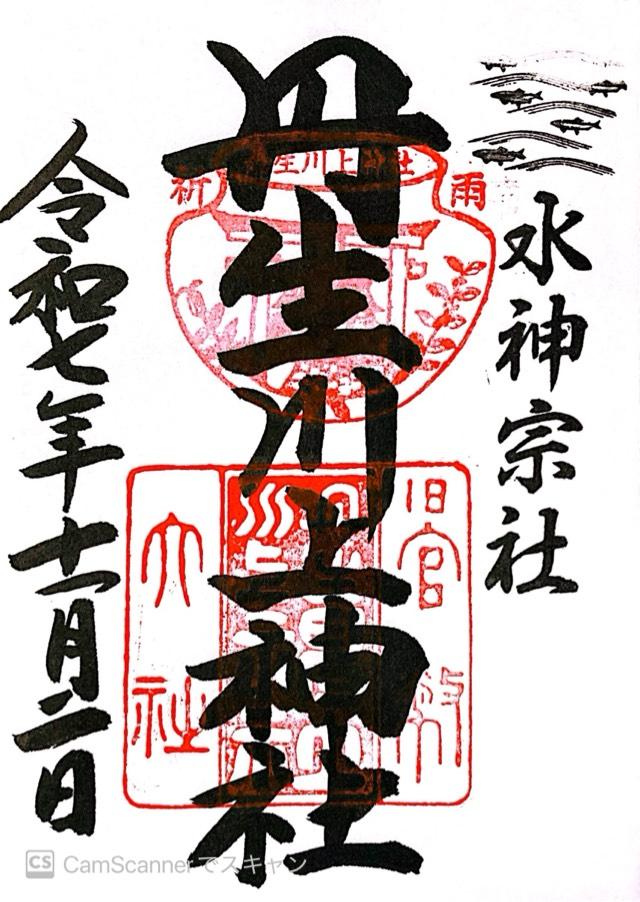

(かずぼうさん)

2

御朱印日:2026年1月11日 00:00 2

御朱印日:2026年1月11日 00:00

|

|

|

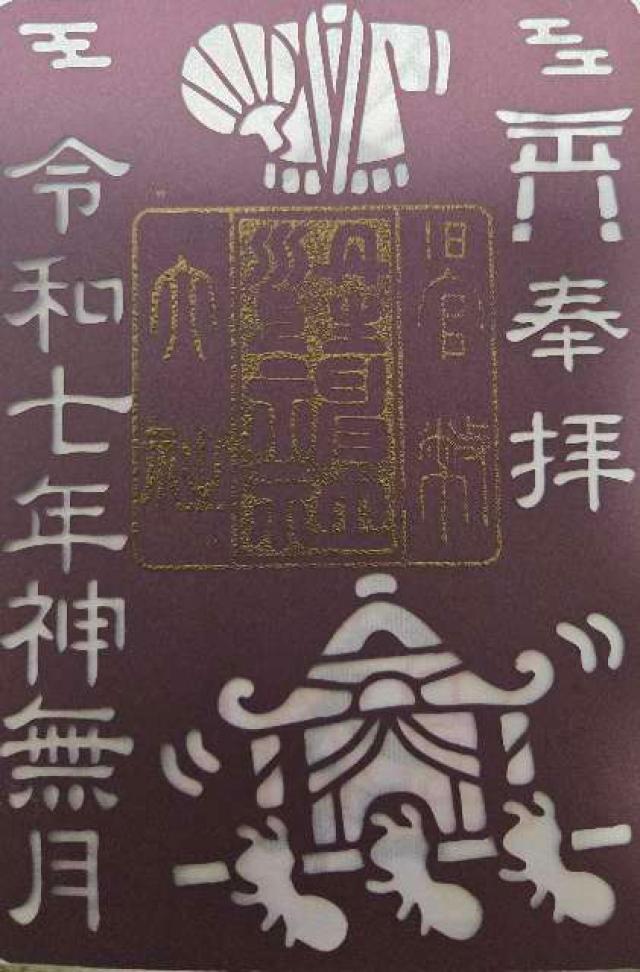

(一級在宅師@職務放棄員さん)

7

御朱印日:2025年11月8日 00:02 7

御朱印日:2025年11月8日 00:02

|

|

|

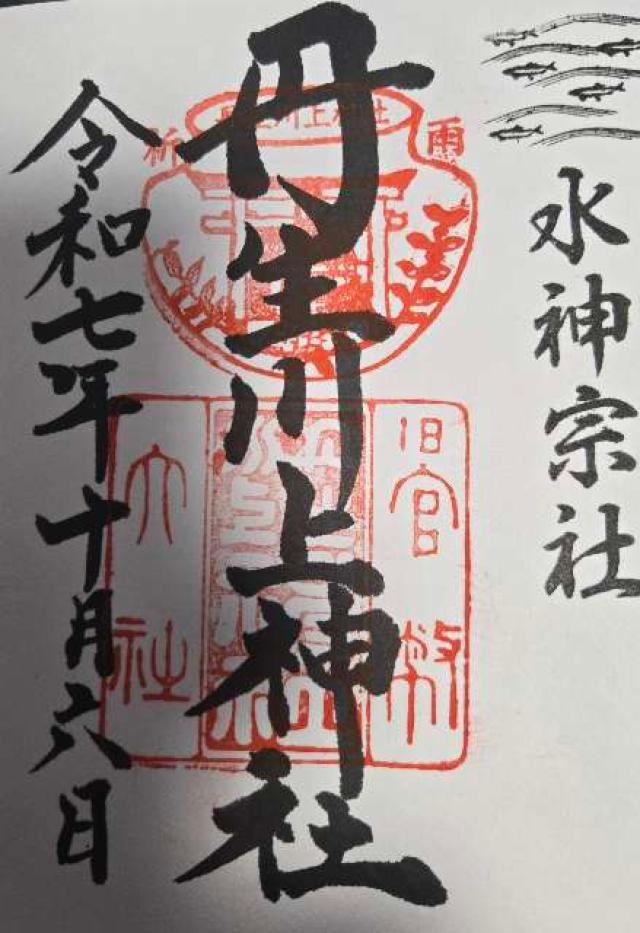

(レオのママさん)

6

御朱印日:2025年11月3日 11:17 6

御朱印日:2025年11月3日 11:17

|

|

|

(Crystalさん)

5

御朱印日:2025年11月2日 00:00 5

御朱印日:2025年11月2日 00:00

|

|

|

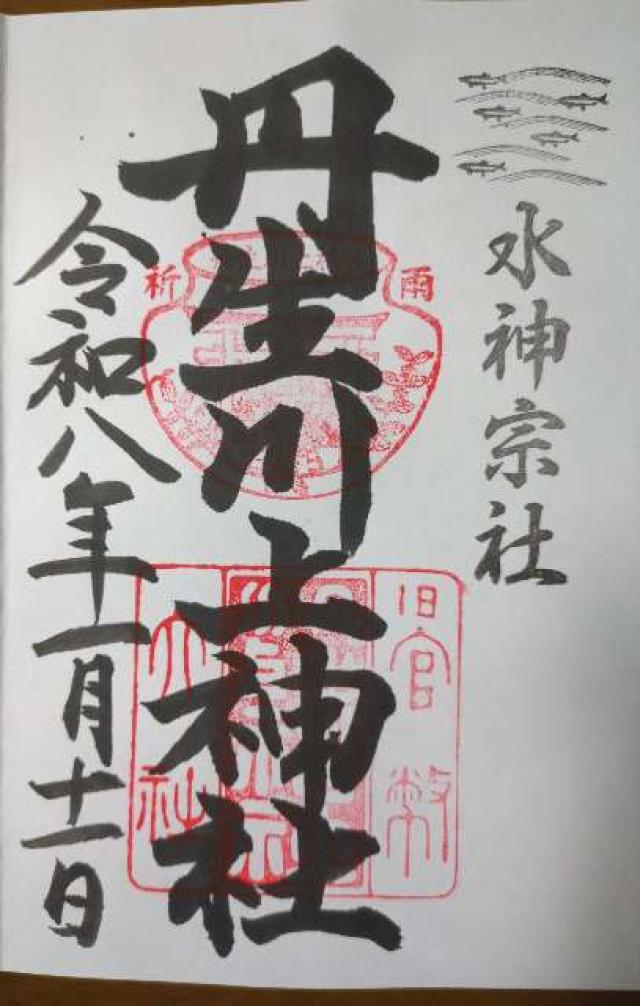

(こうじさん)

27

御朱印日:2025年10月6日 13:15 27

御朱印日:2025年10月6日 13:15

|

|

|

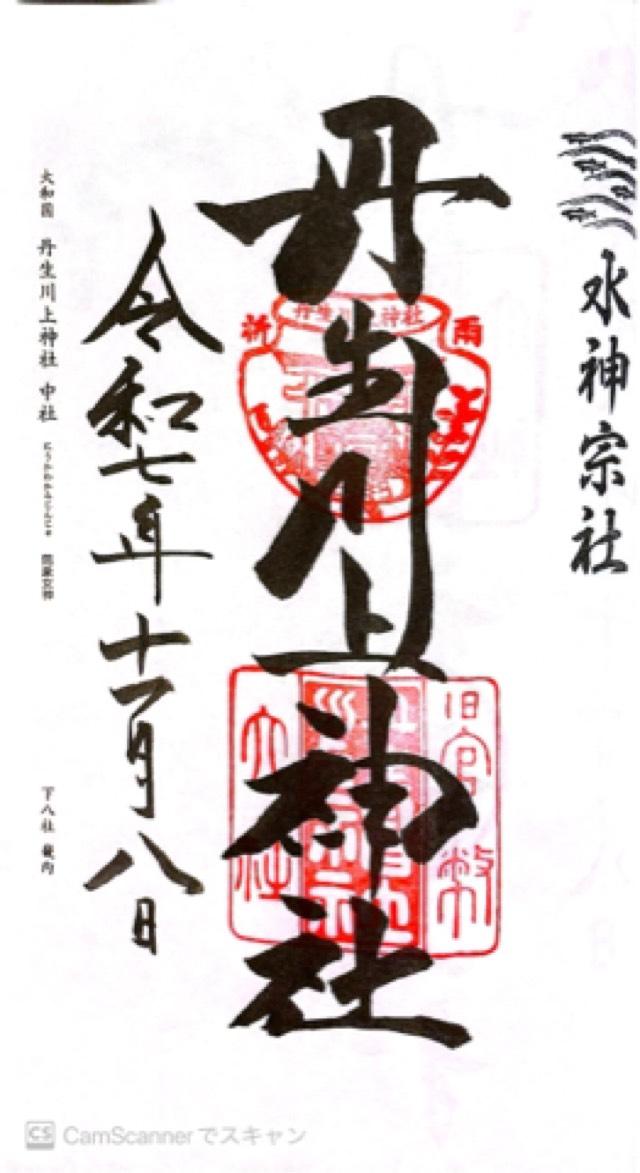

(こうじさん)

17

御朱印日:2025年10月6日 13:15 17

御朱印日:2025年10月6日 13:15

|

|

|

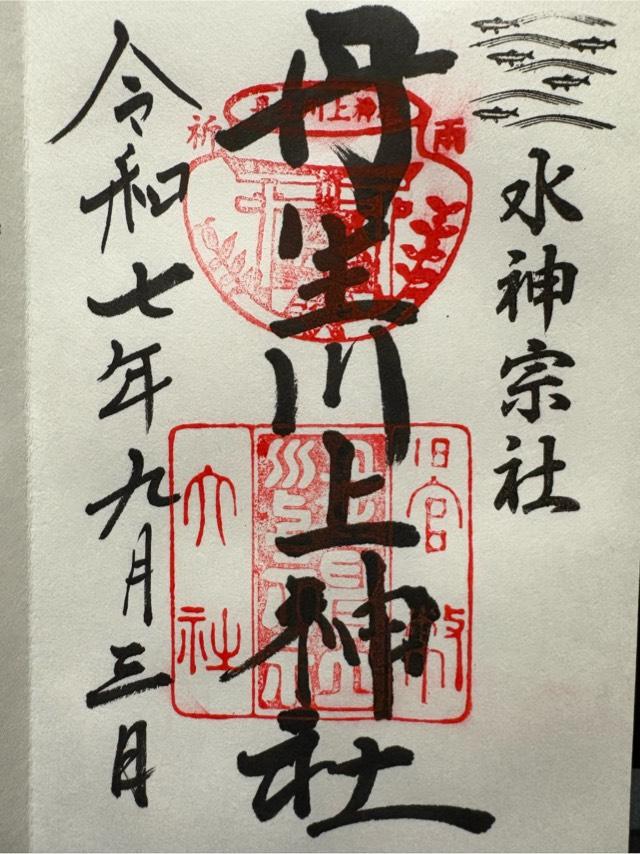

(満次さん)

10

御朱印日:2025年9月3日 00:00 10

御朱印日:2025年9月3日 00:00

|

|

|

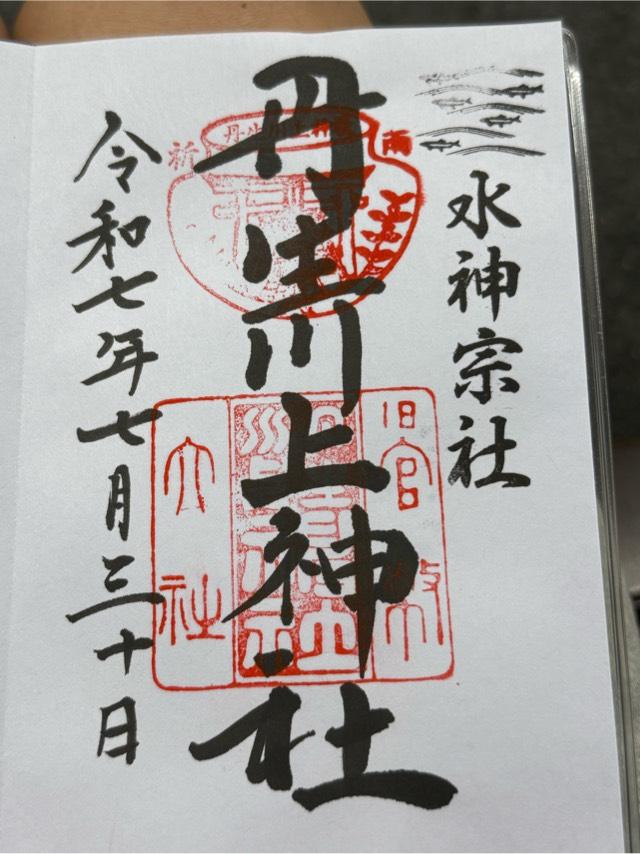

(ゆうごさん)

16

御朱印日:2025年7月30日 13:33 16

御朱印日:2025年7月30日 13:33

|

|

|

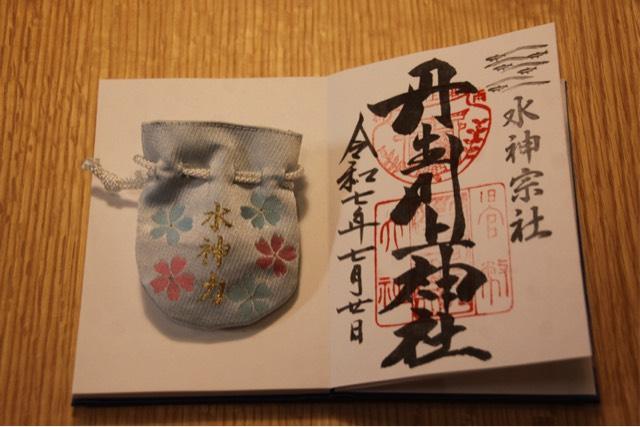

(セイさん)

11

御朱印日:2025年7月20日 12:08 11

御朱印日:2025年7月20日 12:08

|

|

|

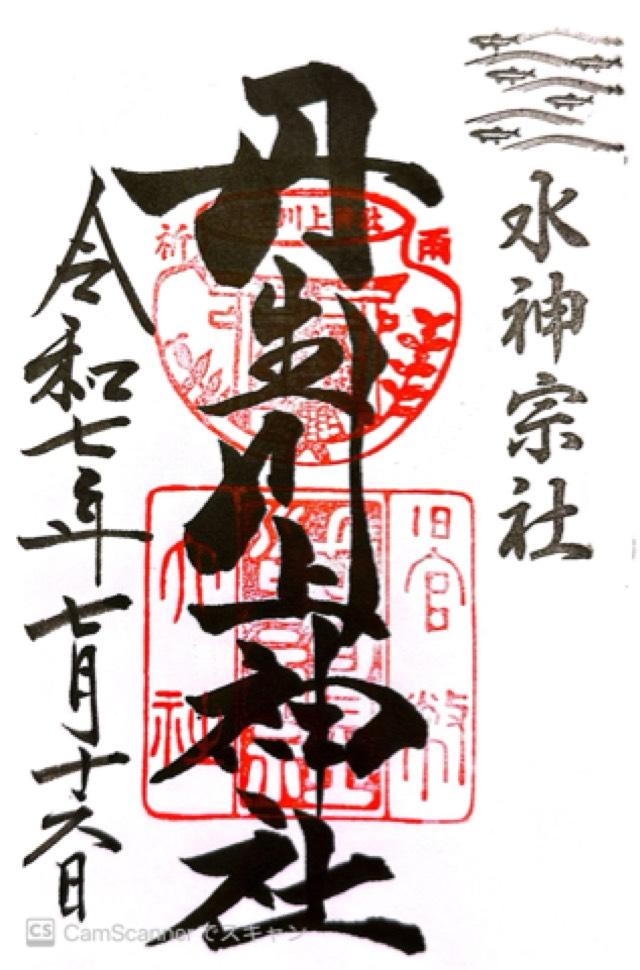

(テルさん)

18

御朱印日:2025年7月16日 00:00 18

御朱印日:2025年7月16日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

|

(はまちゃんさん)

日付:2023年7月6日 08:49 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2023年7月6日 08:42 |

|

|

(はまちゃんさん)

日付:2023年7月6日 08:08 |

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 奈良県吉野郡東吉野村大字小968 |

| 五畿八道 令制国 |

畿内 大和 |

| アクセス | |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.niukawakami-jinja.jp/ |

| 御祭神 | 罔象女神(ミヅハノメノカミ) |

| 創建・建立 | 白鳳4年(675年) |

| 旧社格 | 官弊大社 |

| 由来 | 丹生川上は上古の神武天皇の代から祭祀を行う聖域であった。 また、675年天武天皇は「人聲の聞こえざる深山吉野の丹生川上に我が宮柱を立てて敬祀らば天下のために甘雨を降らし霖雨(長雨の事)を止めむ」という神宣により、丹生川上神社が建立、奉祀された。 それ以降、水神,雨師神,雨乞いの神として信仰され,763年(天平宝字7)より応仁の乱ころまでに,朝廷の祈雨・止雨の祈願約100回が記録されており,平安時代には京都の貴船神社とともに,祈雨には黒馬を献じ,止雨には白馬を献じて祈願されるのを例とした。 平安時代の『延喜式』(927)では名神大社という霊験あらたかな神社とされ、平安中期には「二十二社」の一つに数えられた。 もとは大和神社の別宮であったといいます。 しかし、応仁の乱後廃絶し、所在地すら不明になってしまいます。 その後、明治四年(1871)、丹生大明神社(現下社)を官幣大社丹生川上神社とましたが、寛平七年太政官符にのる四至に、丹生川上雨師神社の境界として「東限 塩匂 南限 大山峯 西限 板波瀧 北限 猪鼻瀧」とあり、下社が、この四至に適合しないとして、高靇神社(現上社)を式内社とすべきとする『大日本史』に従い、明治七年、丹生大明神社(下社)を口の宮、高靇神社(上社)を奥の宮としました。 当社は当初、金剛峯寺の鎮守神に倣って「蟻通明神」と名乗っていたが、大正4年(1915年)に森口奈良吉が『丹生川上神社考』を著し、明治以降郷社に列していた当神社が式内丹生川上神社であることを考証し、その後の調査でそれが立証されたため、同11年に社名を「蟻通神社」から「丹生川上神社」に改称、上下2社に対して「中社」を称することとなった。 |

| 神社・お寺情報 | ◎式内社 丹生川上神社 名神大 月次新嘗 の比定社 ◎二十二社の下八社「丹生川上神社」。 ◎明治期は「丹生川上神社上社」と「丹生川上神社下社」と合わせて「官幣大社丹生川上神社」としており、当社が中心に位置づけられていた。 戦後は3社それぞれ独立し別表神社となり、「上社」「下社」に対して「中社」と称されるようになった。 「蟻通神社」時は郷社。 |

| 例祭日 | 10月16日 |

| 神紋・寺紋 |  五三桐

五三桐

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】天地悠久 【 最終 更新日時】2021/04/27 22:50:09 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース