みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

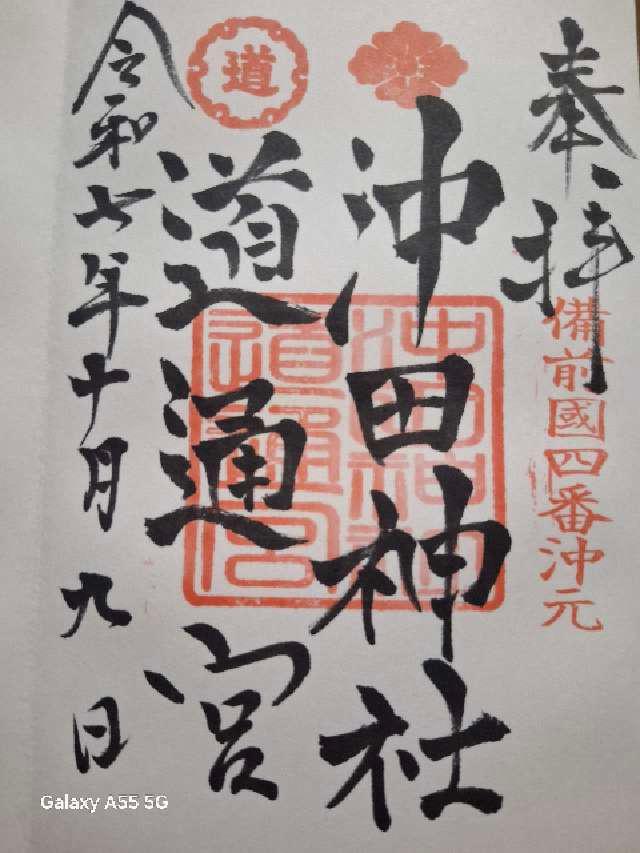

(キッシーさん)

33

御朱印日:2025年10月9日 00:00 33

御朱印日:2025年10月9日 00:00

|

|

|

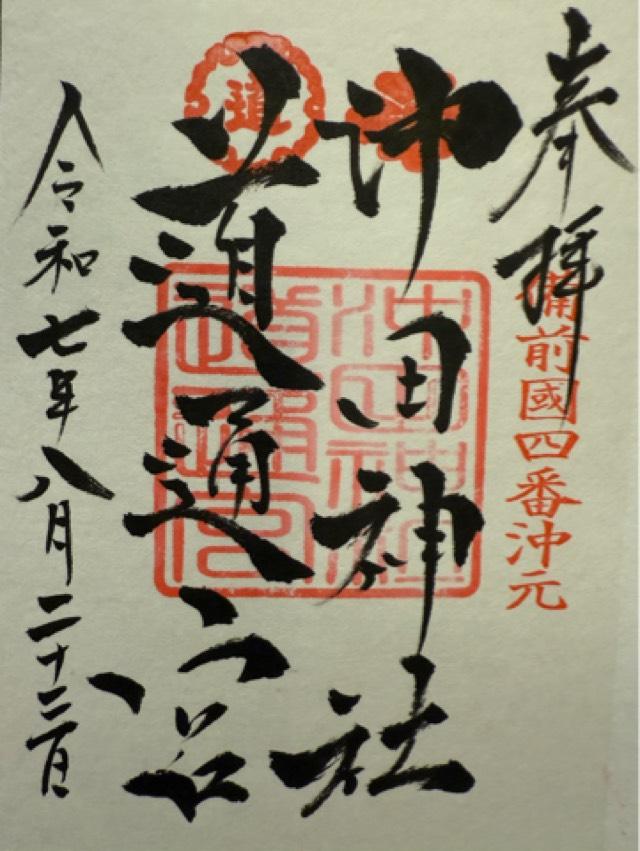

(トクさん)

42

御朱印日:2025年8月23日 00:00 42

御朱印日:2025年8月23日 00:00

|

|

|

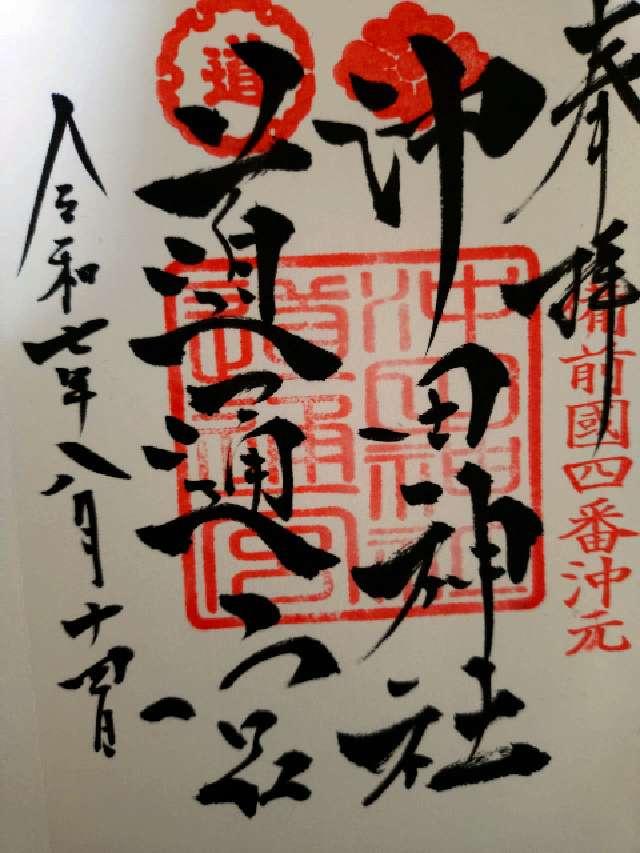

(とっさんさん)

45

御朱印日:2025年8月14日 12:15 45

御朱印日:2025年8月14日 12:15

|

|

|

書き置き御朱印を頂きました。

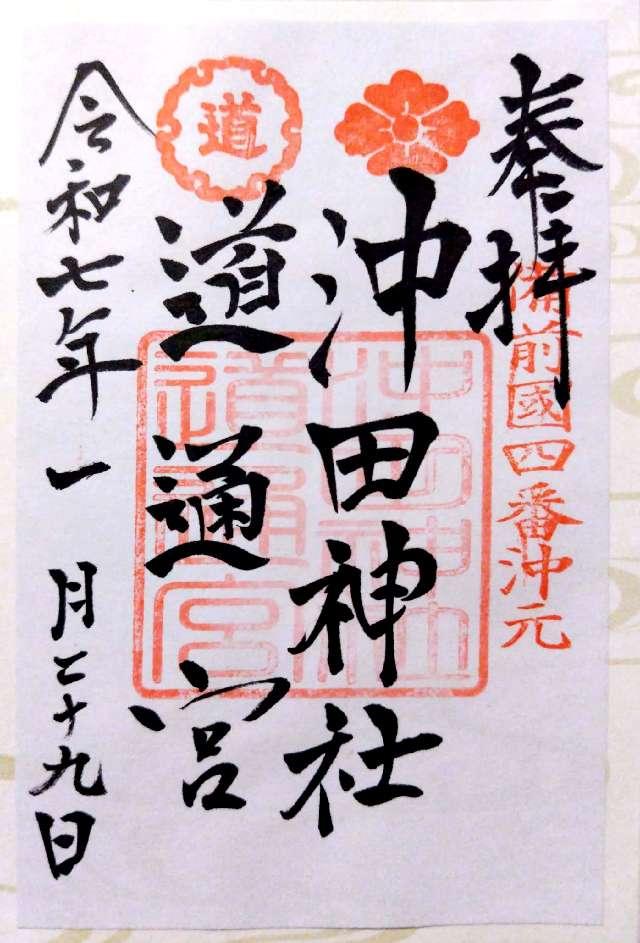

(きた🫡さん)  27

御朱印日:2025年1月29日 15:00 27

御朱印日:2025年1月29日 15:00

|

|

|

(乾いた大地さん)

33

御朱印日:2024年11月29日 00:00 33

御朱印日:2024年11月29日 00:00

|

|

|

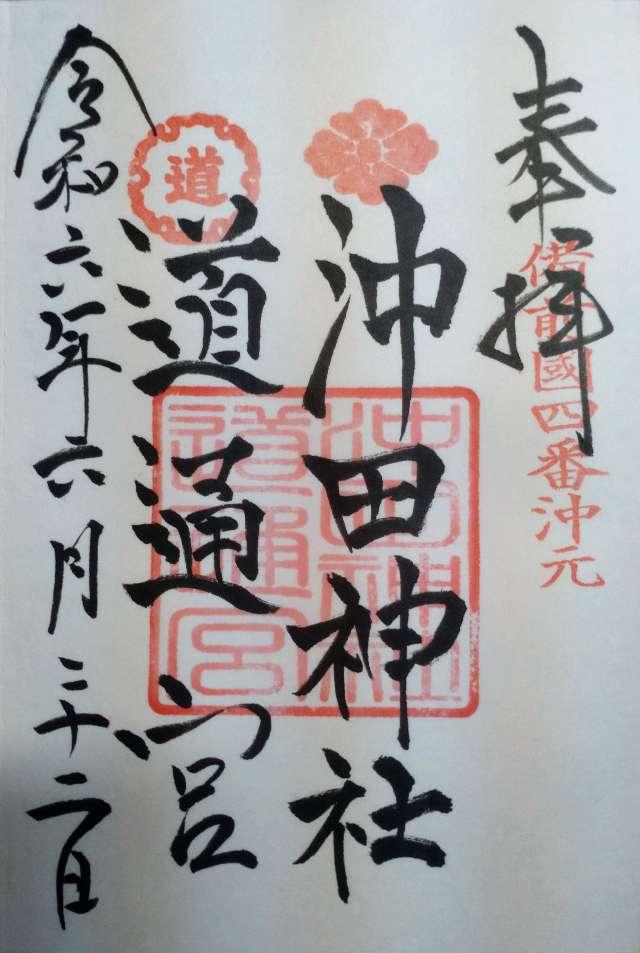

(ゆうきさん)

32

御朱印日:2024年6月22日 00:00 32

御朱印日:2024年6月22日 00:00

|

|

|

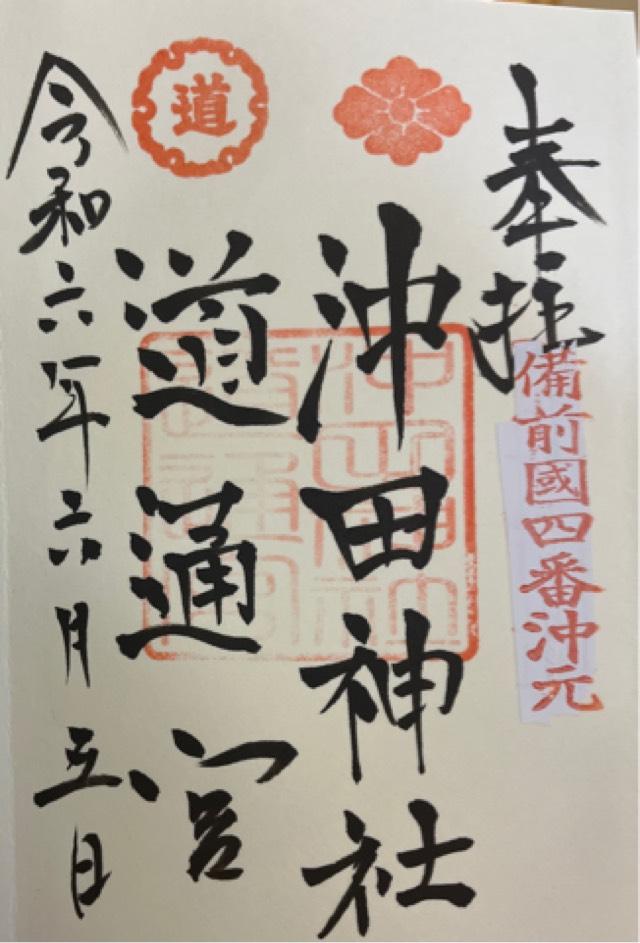

(はるさん)

63

御朱印日:2024年6月5日 00:00 63

御朱印日:2024年6月5日 00:00

|

|

|

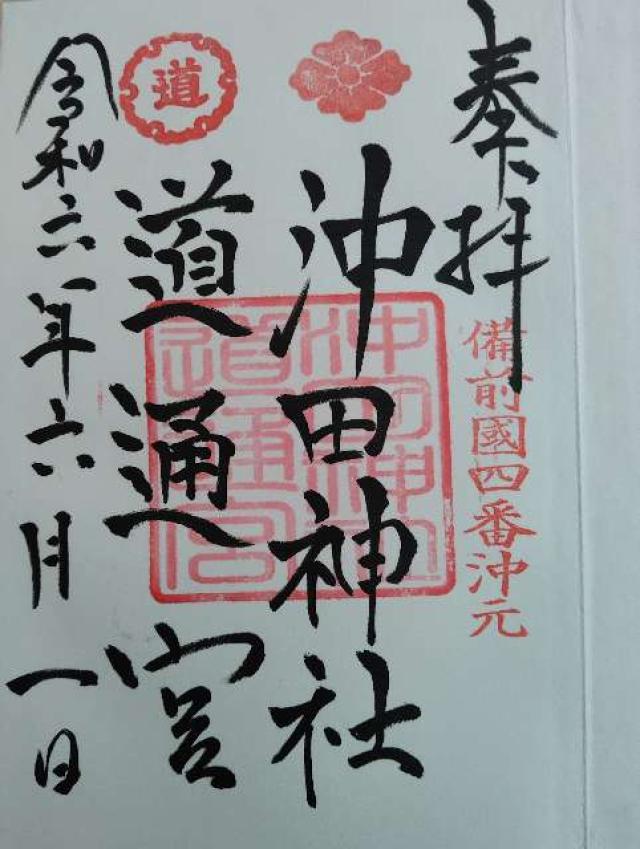

(すずさん)

45

御朱印日:2024年6月1日 11:56 45

御朱印日:2024年6月1日 11:56

|

|

|

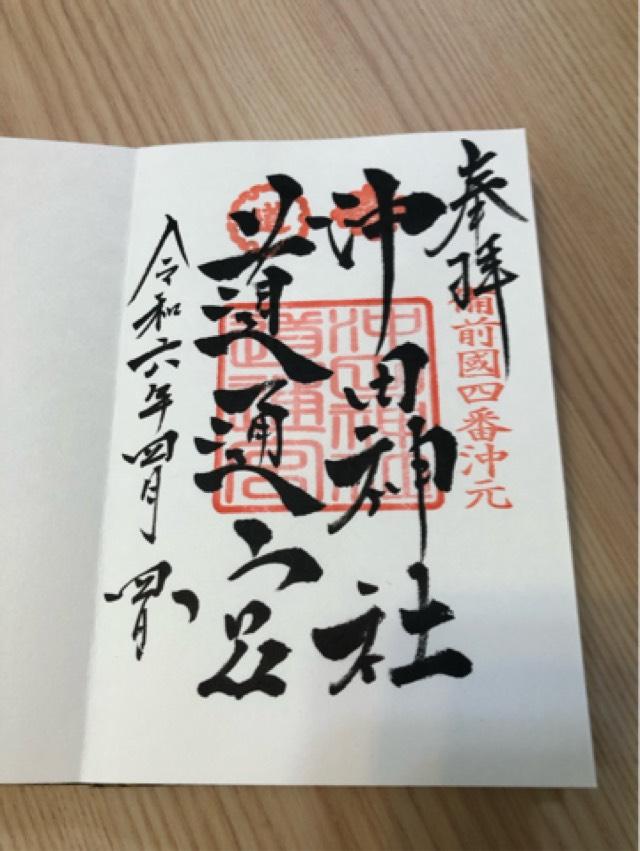

(クックさん)

38

御朱印日:2024年4月4日 21:28 38

御朱印日:2024年4月4日 21:28

|

|

|

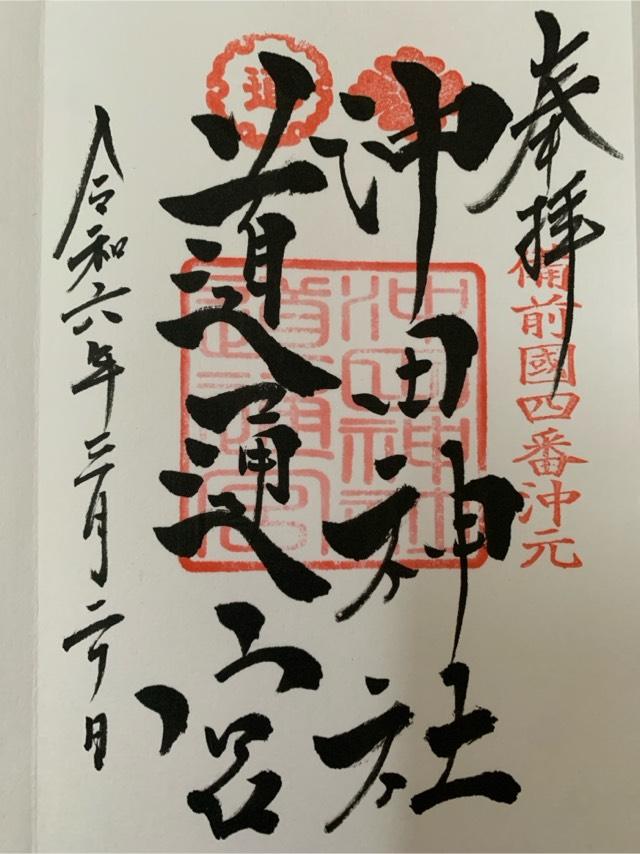

(たまさん)

23

御朱印日:2024年3月20日 16:28 23

御朱印日:2024年3月20日 16:28

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 岡山県岡山市中区沖元411 |

| 五畿八道 令制国 |

山陽道 備前 |

| アクセス | 岡山駅・天満屋 沖元・津田経由西大寺行バス沖元バス停から300m |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 086-277-0196 |

| FAX番号 | 086-277-0193 |

| 公式サイトURL | http://www.okita-shine.com/ |

| 御祭神 | 【沖田神社】

天照大御神(あまてらすおおみかみ) 素戔鳴尊(すさのおのみこと) 軻遇槌命(かぐつちのみこと) 倉稲魂命(うがのみこと) 句句廼智命(くくぬちのみこと) おきた姫 【道通宮】(末社) 猿田彦命(さるたひこのみこと) |

| 創建・建立 | 元禄7年(西暦1694年)5月23日 |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | 【本社】

当社は備前国藩主池田綱政の時代に新しく開拓された沖新田の産土神として建立された。 沖新田の開墾は、岡山藩の藩政確立に大きな役割を果たした津田永忠が、綱政の命を受けて元禄5年(1692年)の正月11日に着工した。 その工事は迅速に進められ、驚くべき短期間で潮留め築堤・疎水・検地を終え、約2,000町歩の広大な新田が開かれた。 元禄7年(1694年)4月、沖新田全体の産土神として社を建立するため、京都の吉田殿(当時の神祇官)に見垣近江守を派遣し神の来臨を請願、同年5月23日に沖田神社の神宣が下された。 当初は御野郡(現在の岡山市福島)住吉宮に鎮座されていたが、元禄7年9月3日に、旧沖田神社(岡山市沖元宮地在の古宮)へ遷宮した。 しかし境内の土地が低いため大風・高潮・洪水の被害を受け、拝殿にまでも水が入り込む事があったので、宝永6年(1709年)現在の社地に移転した。 明治の廃藩置県後には郷社となり、大正12年(1923年)5月25日に、県社に昇格した。 【道通宮】(末社) 今から約400年前の天正10年(1582年)6月4日、備中高松城主だった清水長佐衛門尉宗治の次男長九朗が落城の際、敵のスキを伺って、逃走を試みた。 その途中で、かねてよく信仰する道通宮に「首尾よく逃れさせ給らば我家末代に至るまで鎮守として奉祀する」と祈願すると、たちまち霊験顕れ、一匹の白蛇に守り導かれて、浅口群西大島御滝山に、無事逃れる事ができた。 以来道通宮を鎮守として祀り、その子孫は山麓に住居を構えて村民となった。 4代の孫伝兵衛の代になって沖新田に転居し、名主として要職に就いた。 沖田桑野小用水には、「これより東伝兵衛」と刻まれた柱が今なお残っている。 その後、寛政12年(1800年)4月12日に沖田神社境内へ宮は移され、沖田神社の末社に加えられた。 |

| 神社・お寺情報 | |

| 例祭日 | 5月11日 春季例大祭 9月25日 道通宮秋祭 10月11日 秋季例大祭 |

| 神紋・寺紋 |  花菱

花菱

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】とっさん 【 最終 更新日時】2025/08/14 13:56:42 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース