みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

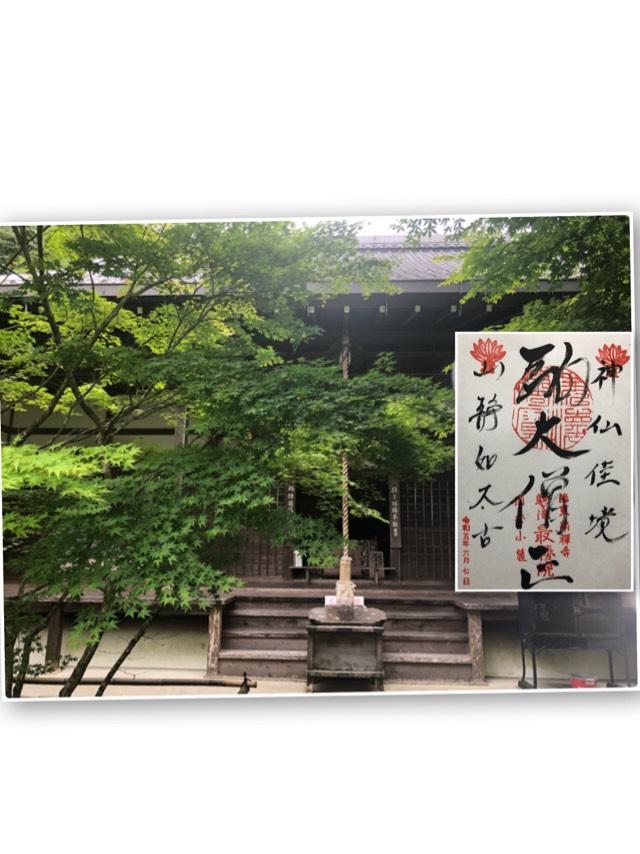

(御坂美琴推しさん)

31

御朱印日:2024年7月7日 00:00 31

御朱印日:2024年7月7日 00:00

|

|

|

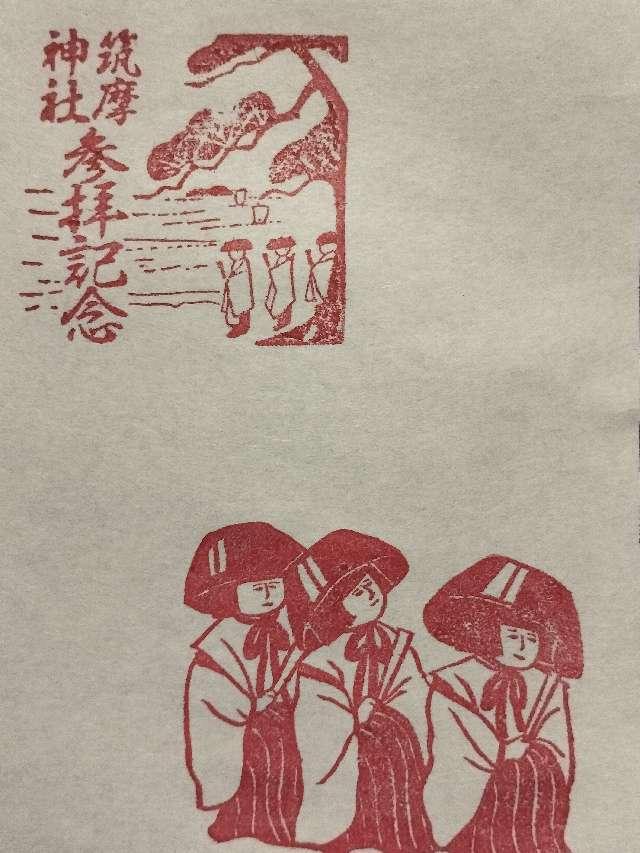

(二代目無宿さん)

35

御朱印日:2022年12月16日 00:00 35

御朱印日:2022年12月16日 00:00

|

|

|

神社の方が、御朱印はないが、スタンプで良ければ と言われて自分で押印

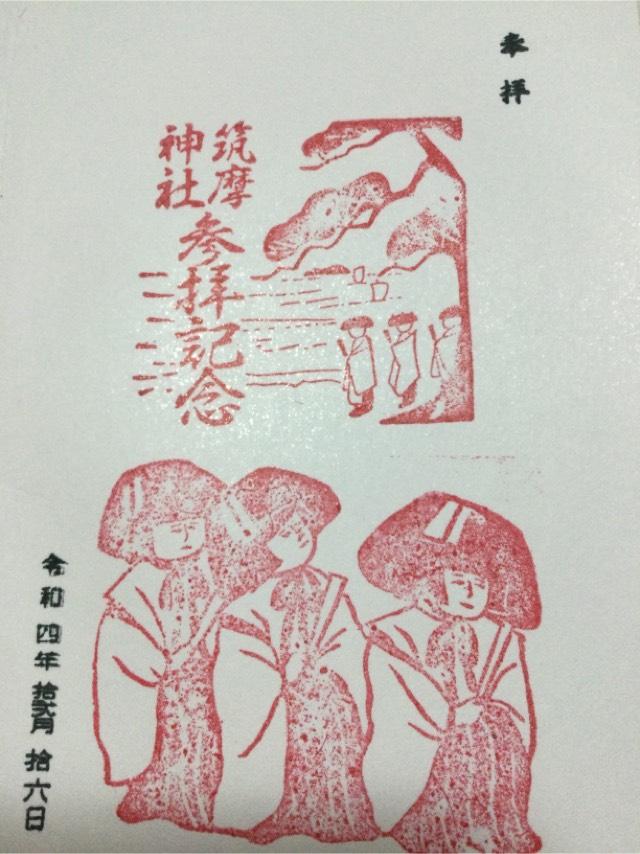

(ムロさん)  43

御朱印日:2021年10月23日 00:00 43

御朱印日:2021年10月23日 00:00

|

|

|

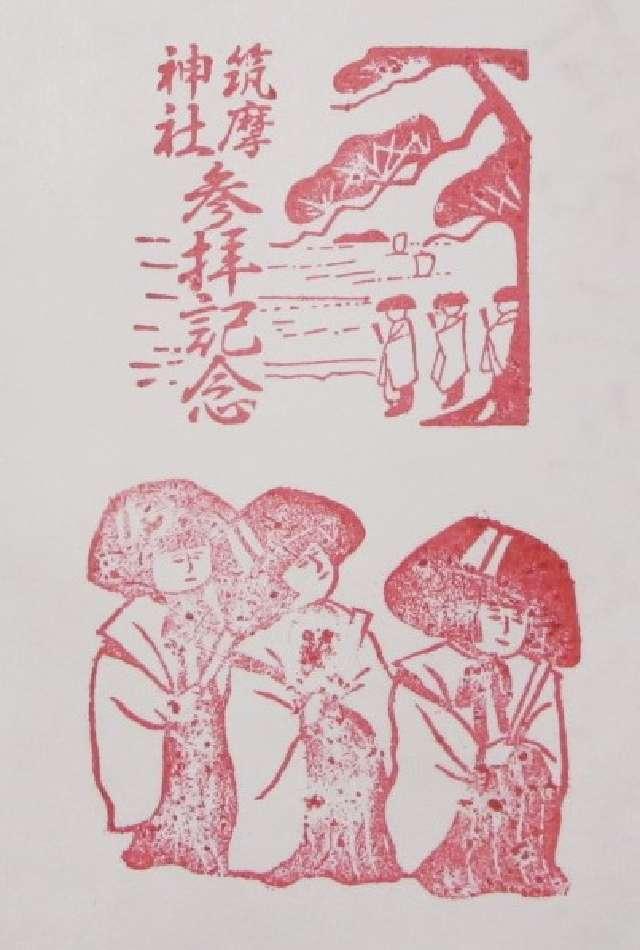

(ムロさん)

29

御朱印日:2021年10月23日 00:00 29

御朱印日:2021年10月23日 00:00

|

|

|

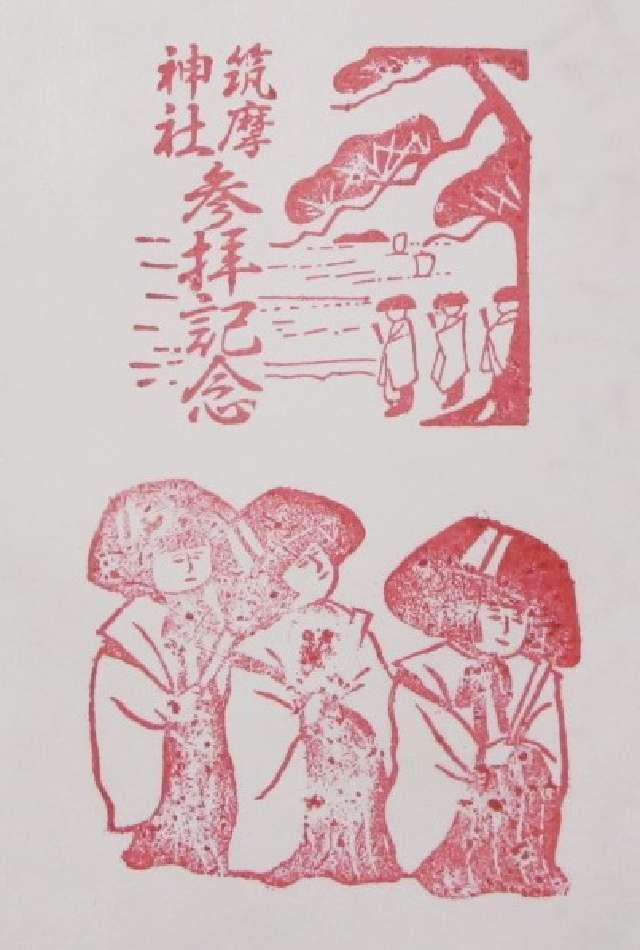

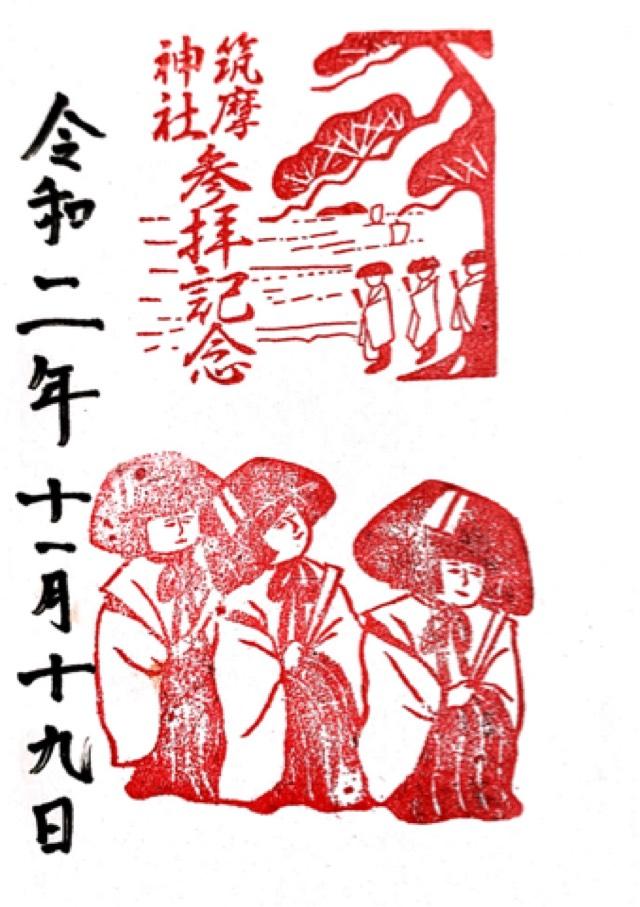

(MonaLienさん)

39

御朱印日:2020年11月19日 16:32 39

御朱印日:2020年11月19日 16:32

|

|

|

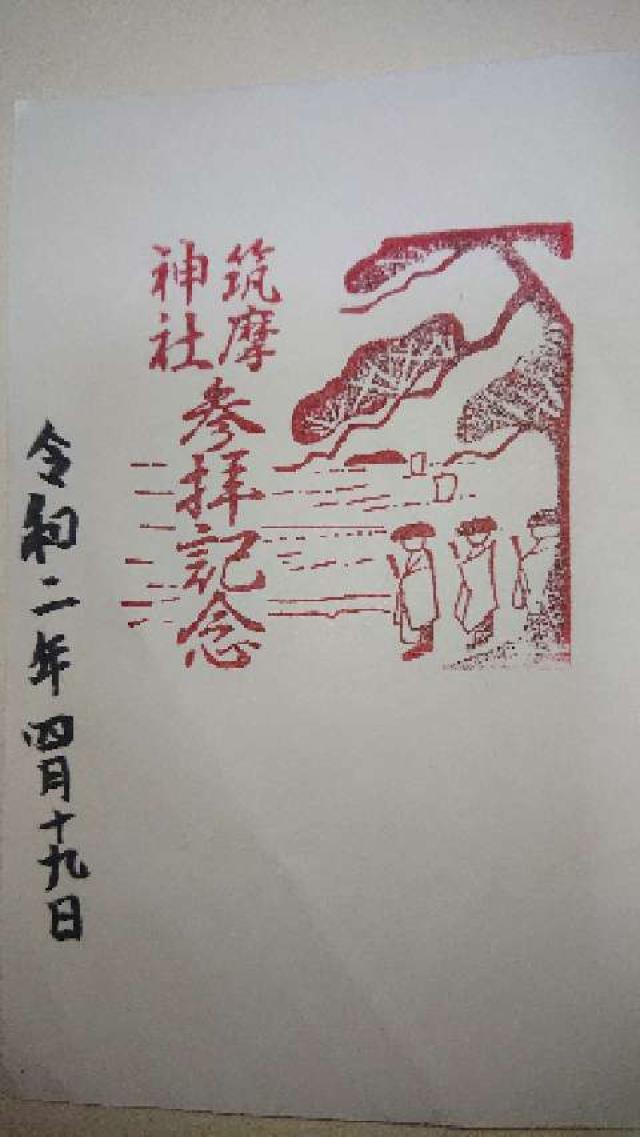

(rorexgtrさん)

32

御朱印日:2020年4月19日 16:09 32

御朱印日:2020年4月19日 16:09

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

| 住所 | 滋賀県米原市朝妻筑摩1987 |

| 五畿八道 令制国 |

東山道 近江 |

| アクセス | 東海道新幹線米原 徒歩26分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.ex.biwa.ne.jp/~nabekama |

| 御祭神 | 御食津神 〔配祀神〕大歳神 倉稲魂神 大市姫神 |

| 創建・建立 | |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | 社伝によれば、創祀は孝安天皇28年である。延喜式内神名帳には、社名は列しないが、古社であることは、延喜以前の文徳天皇仁寿2年に従五位下の神階を授けられたことでも知られる。神功皇后征韓の当時、御祈願をされ、又継体天皇が若狭国より還幸の途中、当社に奉幣の儀があったことが記されている。此の地は、古く大膳職御厨の置かれた所で、その鎮守として、御食津神を祀ったものと推想される。後、社殿を整備し、神域は東は内湖より西は湖浜を限り、南は磯、北は朝妻に至り、神境の規模を拡大し、広大な神領を有し、年35度の神事を営み、2度の大祭を執行したと言う。本社別当に6ヶ寺あり、僧徒は年中社頭に参籠し、経文を読み祈禱をしている。興福寺三綱牒記に「近江国坂田郡筑摩神社及五箇別六箇寺院者、則当寺之支配未社寺之処、近頃延暦寺衆徒等企異議社領寺納欲為押領云々、甚不可然、仍賜綸旨長者、宣永代改易之事、且甲乙人等乱妨狼籍停止之旨、早以伝下知彼寺謹悉知之云々、」と見え、当社々領併に附属六箇寺の寺領も、延暦寺の衆徒に押領されたので、早く此の狼籍を止められんこと請うたものである。其の後の変遷は詳でないが、社記によると、平清盛が社領を奪い、社殿が荒廃したので、興福寺の範雅僧都は源頼朝に社殿の改修を請うている。頼朝は建久2年、佐々木定綱に命じて社殿を再建し、伊勢国に於て神領を加へた。又明徳2年興福寺官務古市播摩澄胤、社殿を修造したが、応仁の乱に山名党の為に兵火にかゝり、社宝等焼失したことが記されている。永禄7年、神主筑摩相模守重実は、氏子等と湖北3郡の諸豪族を勧請して、神殿を造営し、祭典を再興した。「近江国坂田郡志より」明治16年郷社に列し、大正4年県社に昇格。同年神饌幣帛料供進指定となる。 |

| 神社・お寺情報 | 国史見在社 |

| 例祭日 | 5月 3日 鍋冠祭り 7〜8歳の少女が狩衣に張り子の鍋をかぶって行列する。古来、婦女が関係した男の数だけの鍋をかぶらせることによって、女の貞操を守らせる祭りとされてきた。しかし筑摩神社の祭神が御食津神であり、当地に御厨(みくりや)があったことから、鍋は神供の運搬とかかわりがあったことも十分に考えられる。なお行列渡御には、鍋被りのほか鉾持ち・母衣・奴・曳山などがならぶ。 5月 8日 |

| 神紋・寺紋 |  未登録

未登録

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】天地悠久 【 最終 更新日時】2021/05/05 04:24:17 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース