みんなの御朱印

みんなの御朱印

|

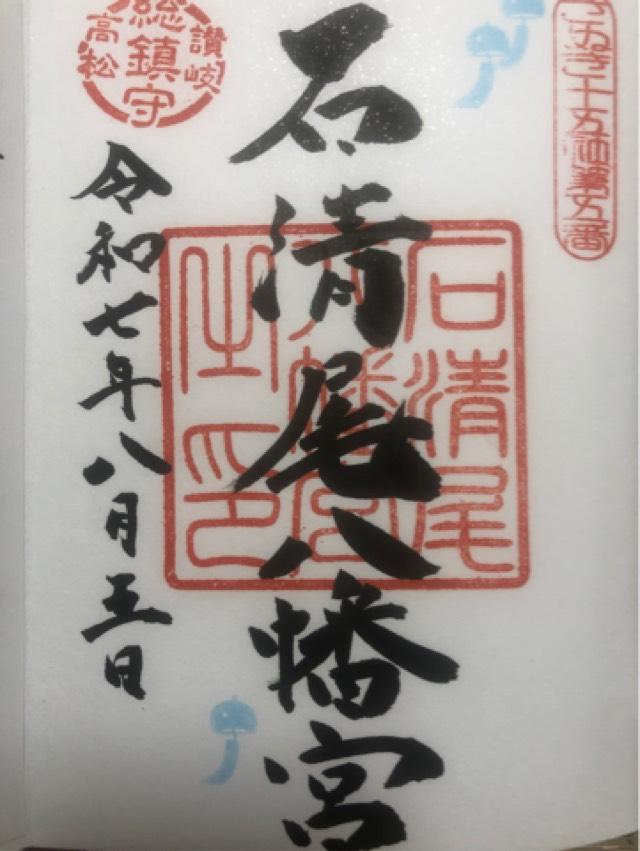

(まささん)

6

御朱印日:2025年8月5日 00:00 6

御朱印日:2025年8月5日 00:00

|

|

|

(まささん)

6

御朱印日:2025年8月5日 00:00 6

御朱印日:2025年8月5日 00:00

|

|

|

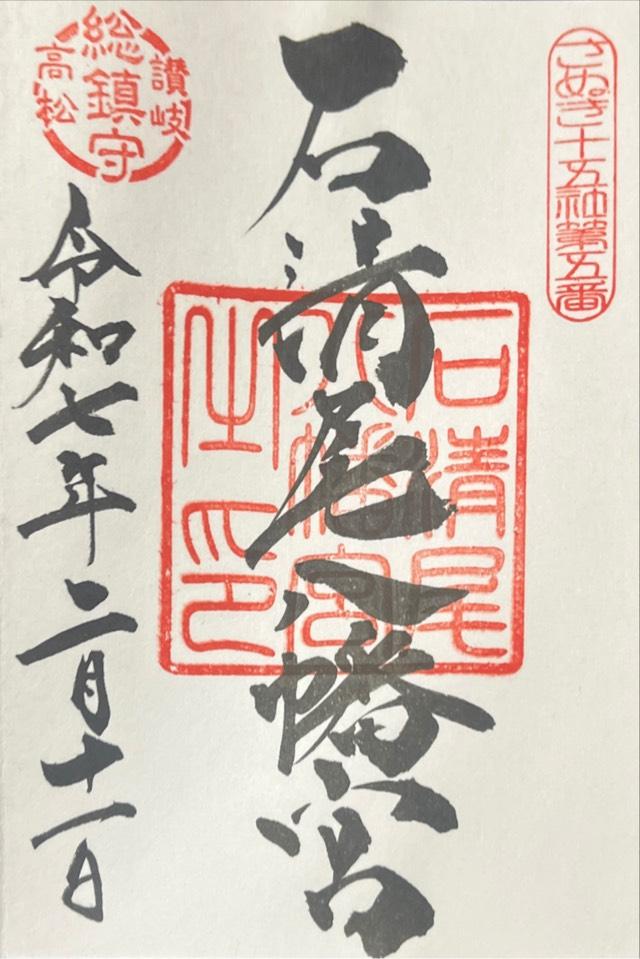

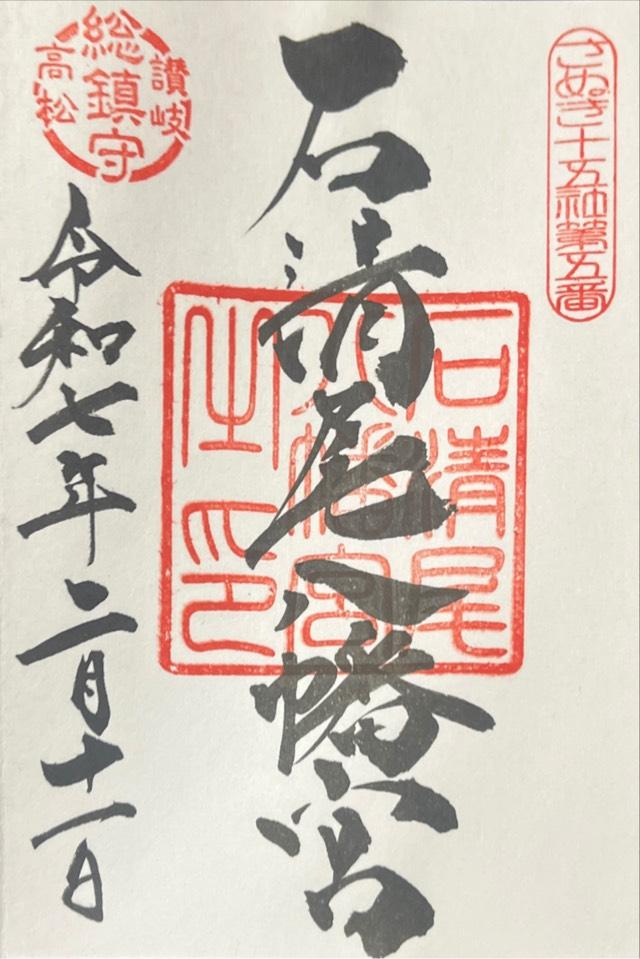

(諸國さん)

15

御朱印日:2025年2月11日 20:49 15

御朱印日:2025年2月11日 20:49

|

|

|

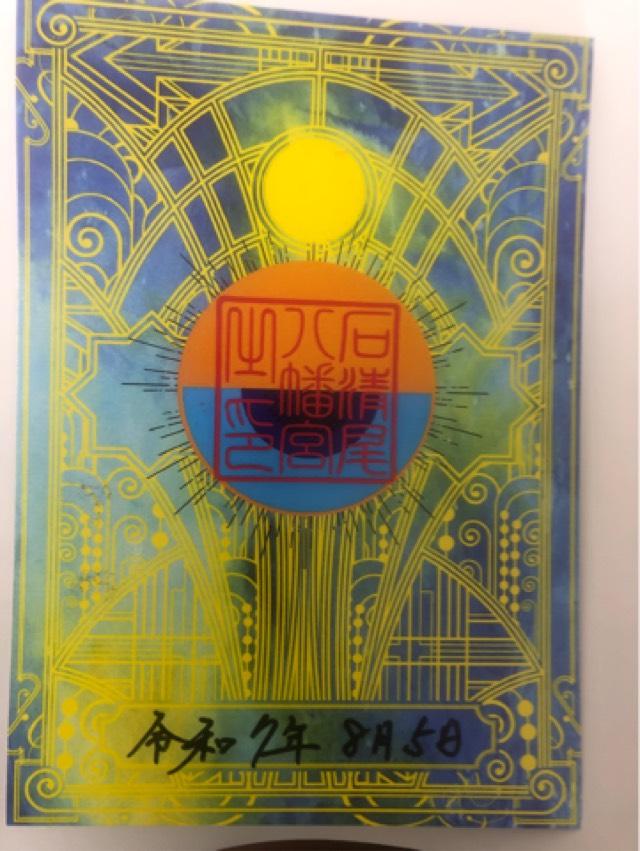

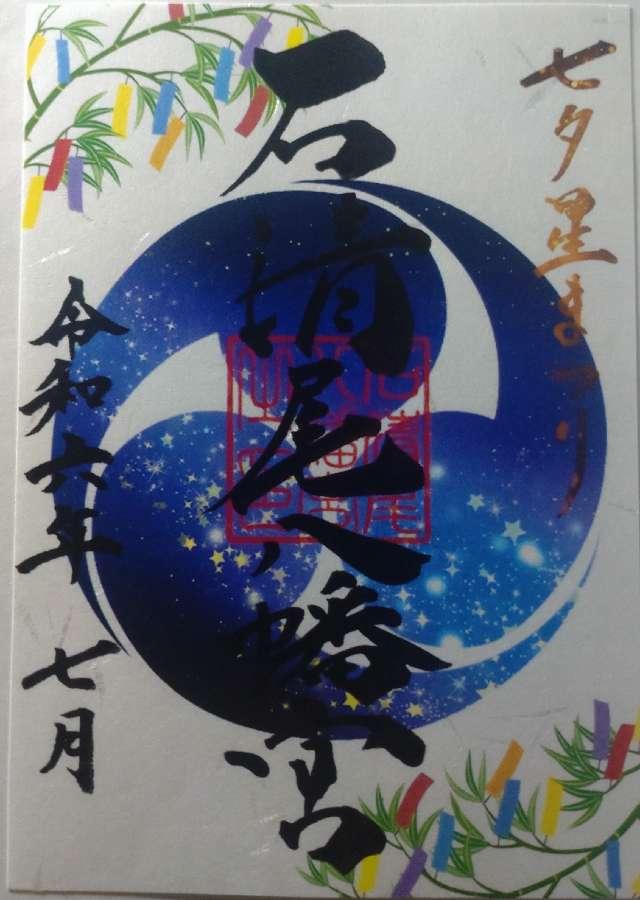

七夕限定御朱印

(ゆうきさん)  18

御朱印日:2024年7月7日 00:00 18

御朱印日:2024年7月7日 00:00

|

|

|

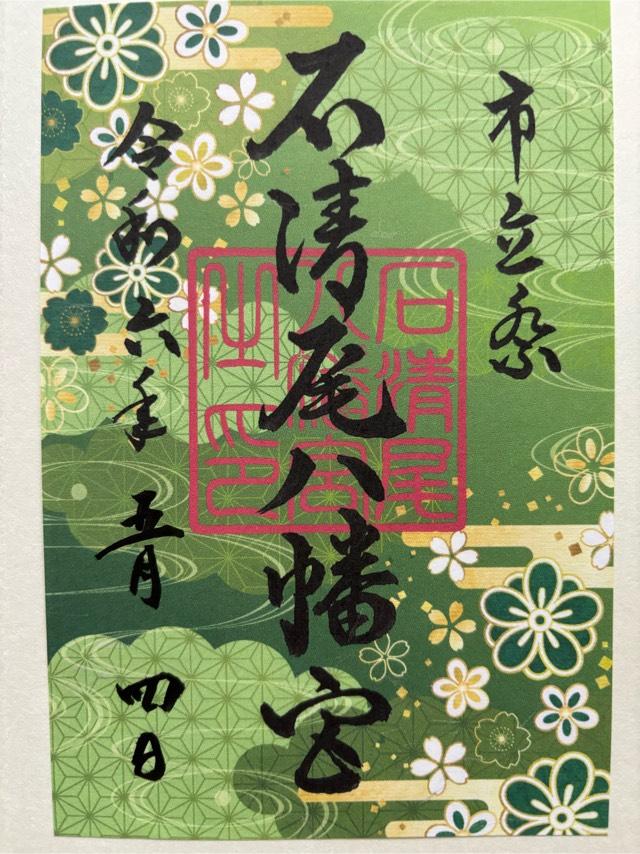

(さくらさん)

28

御朱印日:2024年5月3日 12:40 28

御朱印日:2024年5月3日 12:40

|

|

|

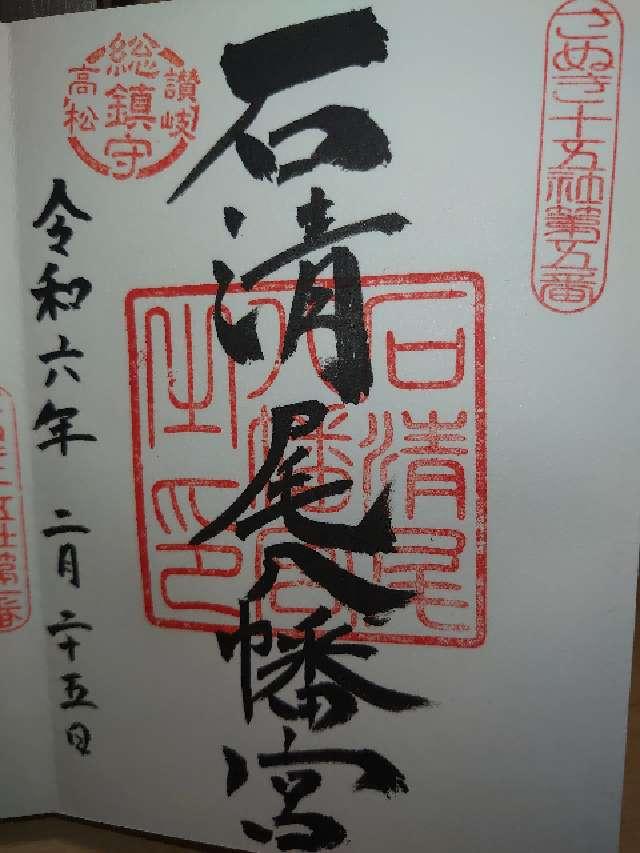

(ゆずさん)

12

御朱印日:2024年2月25日 00:00 12

御朱印日:2024年2月25日 00:00

|

|

|

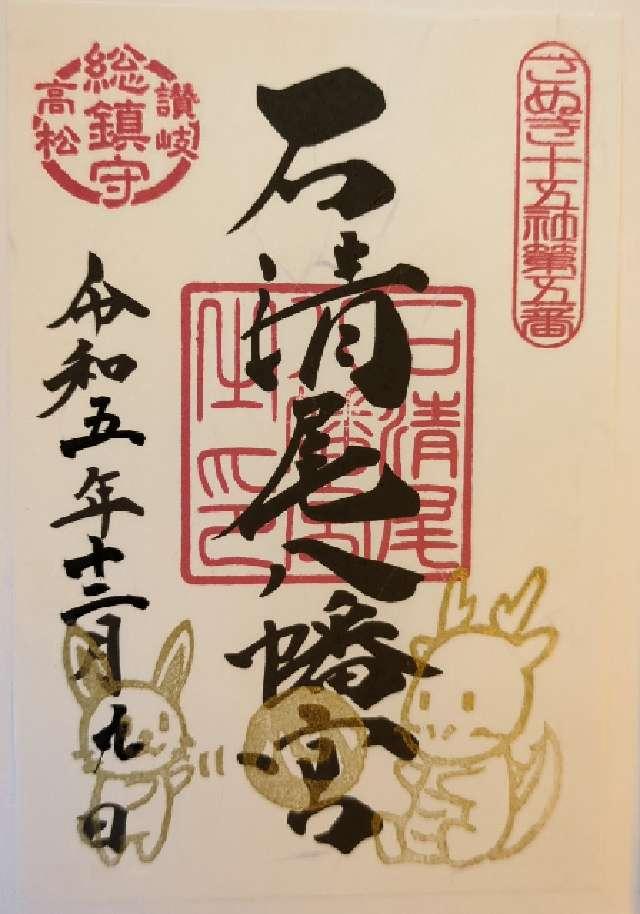

(まほろばさん)

23

御朱印日:2023年12月9日 00:00 23

御朱印日:2023年12月9日 00:00

|

|

|

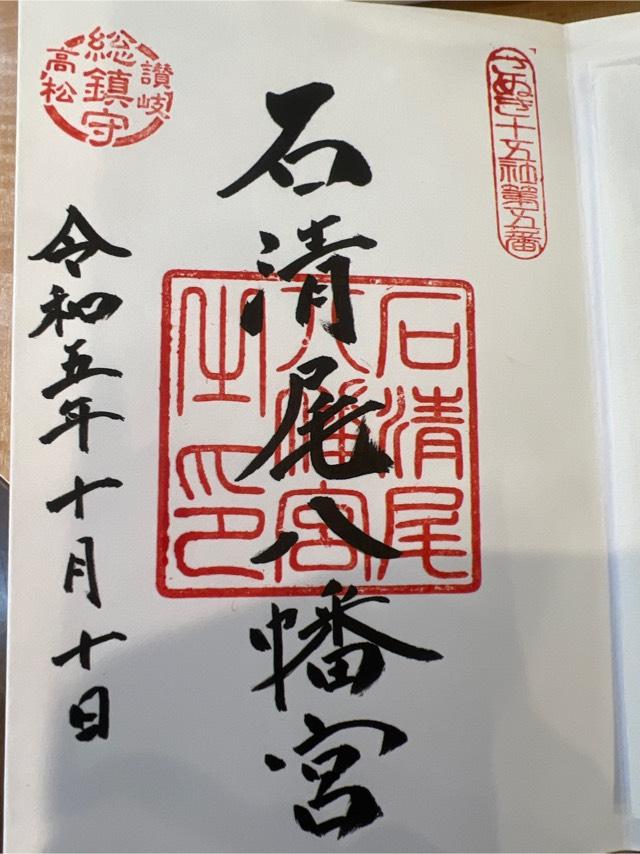

(よーこさん)

70

御朱印日:2023年10月10日 11:24 70

御朱印日:2023年10月10日 11:24

|

|

|

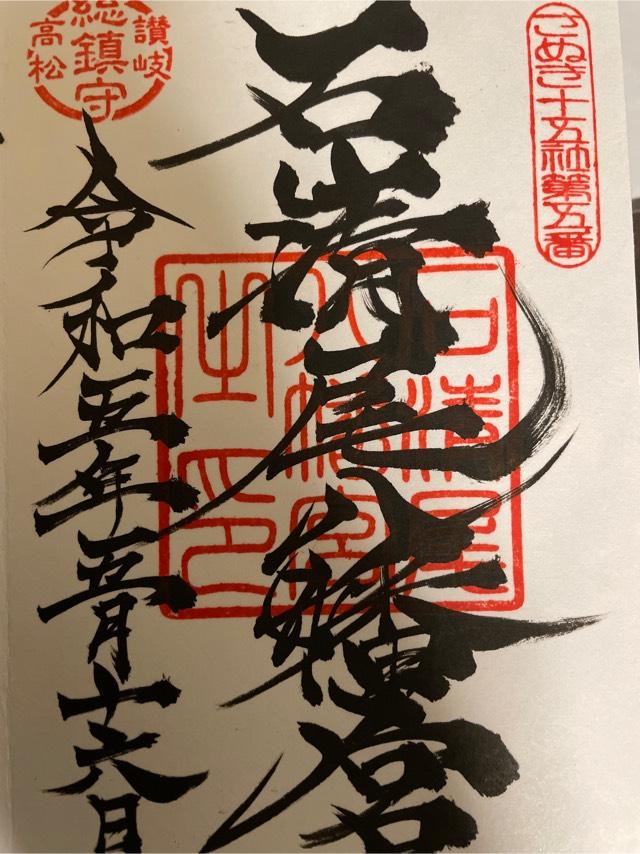

(ヨッシーさん)

37

御朱印日:2023年5月16日 19:02 37

御朱印日:2023年5月16日 19:02

|

|

|

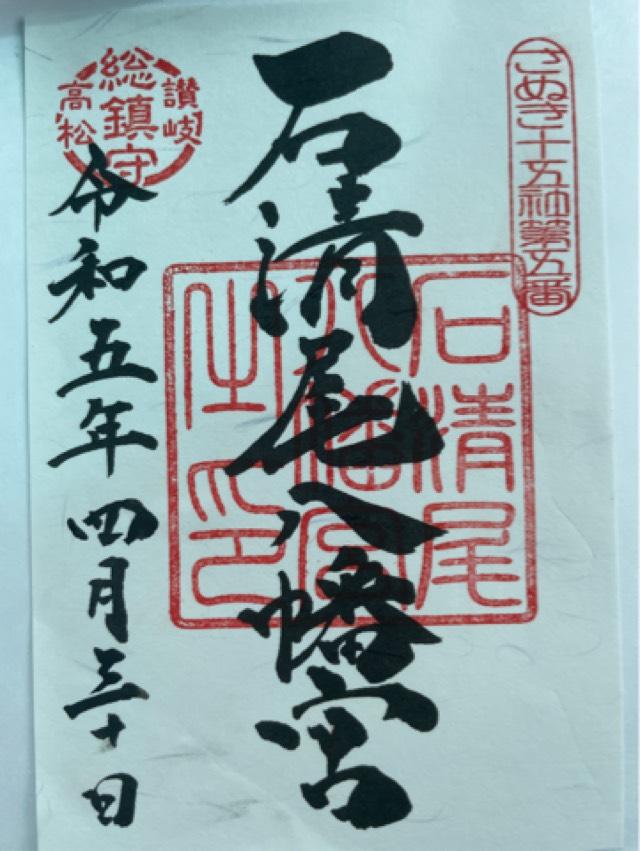

(たろーさん)

25

御朱印日:2023年4月30日 00:00 25

御朱印日:2023年4月30日 00:00

|

自分の御朱印

自分の御朱印

まだ御朱印が登録されていません

みんなの動画

みんなの動画

自分の動画

自分の動画

まだ動画が登録されていません

みんなの参拝記録

みんなの参拝記録

|

|

|

|

|

自分の参拝記録

自分の参拝記録

まだ参拝記録が登録されていません

基本情報

基本情報

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。

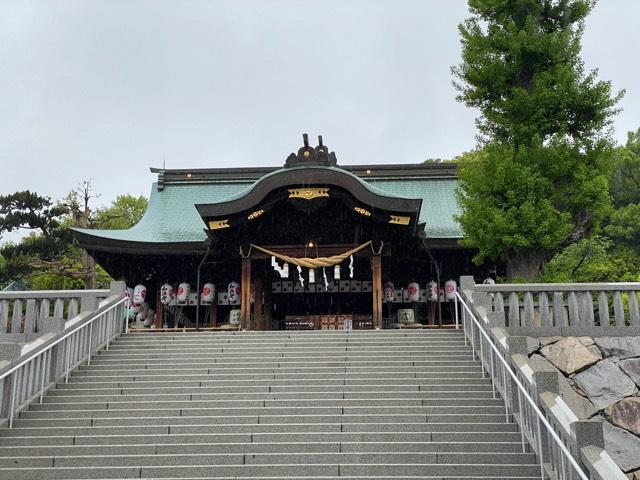

| 住所 | 香川県高松市宮脇町1-30-3 |

| 五畿八道 令制国 |

南海道 讃岐 |

| アクセス | JR高徳線栗林公園北口 徒歩8分 |

| 御朱印授与時間 | |

| 電話番号 | 087-862-5846 |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | https://iwaseo.com/ |

| 御祭神 | 足仲彦命(たらしなかつひこのみこと) 誉田別命(ほんだわけのみこと) 息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと) |

| 創建・建立 | 延喜18年(西暦918年) |

| 旧社格 | 県社 |

| 由来 | 延喜18年(西暦918年)、八幡大神様が石清尾山に現れたので、近隣の人々が敬いお祀りしたとも、又は時の国司が京都の石清水八幡宮の御分霊を戴き、お祀りしたとも伝わっています。 石清尾(いわせを)八幡宮の社名の由来は、社殿が亀の尾山の山裾にあったので、「石清水」と「亀の尾」を合わせて「石清尾」になったと言われています。 古来、この周辺は現在の八幡宮近くまで海であり、亀がたくさん這い上がって来ていたことから「亀命山」や「亀阜」など亀とつく地名が多く見られます。 南北朝時代には、ここ讃岐を治めていた右馬頭(うまのかみ)細川頼之公が当宮への崇敬の念篤く、社殿を拡張し、多数の武具や宝物を奉納されました。 天正15年(1587年)には讃岐守、生駒親正公が高松城を造営し城下町を整えた際、当宮を府城の鎮護と崇め、神域を拡げ、社領を寄進されました。 江戸時代に入り、寛永19年(1642年)高松藩主となった松平頼重公も篤く当宮を崇拝し、社殿のみならず境内全域の大造営を行い、社領や多数の宝物を寄進されました。 それ以降、歴代藩主は代替わりごとに当宮を参拝し、松平家の氏神と崇め、燈籠などを奉納して手厚く保護されました。 この時代、石清尾八幡宮は大きく発展し、放生会(現在の秋祭り)には高松中から人々が集まり、絢爛豪華な祭典行列が行われるようになりました。 明治5年には「懸社」に列せられました。 昭和9年には閑院宮殿下、12年に梨本宮殿下、14年に伏見宮両殿下が御参拝されました。 不幸にも、創建後320年に及ぶ本殿をはじめ、幣殿、上拝殿の3殿は昭和61年に焼失しましたが、平成元年に氏子崇敬者の浄財により復興されました。 平成30年(2018年)は当宮の創建1100年にあたることから「創祀(そうし)1100年祭」を盛大に行い、社殿や社務所の改修を行いました。 古来高松総鎮守・高松全市の産土神として御神徳を高めてきた石清尾八幡宮。今なお多くの人々の尊崇を集め、親しまれて現在に至ります。 (石清尾八幡宮ホームページより) |

| 神社・お寺情報 | |

| 例祭日 | 10月 第3土曜日から2日間 |

| 神紋・寺紋 |  左三つ巴

左三つ巴

|

| 更新情報 | 【

最終

更新者】管理者 【 最終 更新日時】2024/08/13 18:56:24 |

神社年間総合人気ランキング

神社年間総合人気ランキング

近くの神社・お寺

近くの神社・お寺

神社日別アクセスランキング

神社日別アクセスランキング

新着更新

新着更新

神社・お寺ニュース

神社・お寺ニュース